1 0 0 0 OA 看護職者の患者指導に対する認識と実施状況

- 著者

- 小倉 能理子 阿部 テル子 齋藤 久美子 石岡 薫 一戸 とも子 工藤 せい子 西沢 義子 會津 桂子 安杖 優子 小林 朱実

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.2_75-2_83, 2009-06-01 (Released:2016-03-05)

- 参考文献数

- 25

看護職者の患者指導に関する教育的機能を高めるための教育プログラムおよび教育・指導技能評価ツール開発にむけて,その基礎資料を得るために看護職者の患者指導に対する考えと実施の実態を調査した。その結果,看護職者は,患者指導を重要と考えているが実施は十分ではないことが示された。中でも,患者とともに指導を進めること,指導を計画的に行うために事前に調整が必要なことが行動につながっていなかった。指導形態では,指導計画の立案が不十分であることが把握された。それは,学習理論をふくむ教育方法に関する知識・技術が不十分であることが一因と考えられた。以上のことから,現職看護職者の患者指導に関する教育的機能を高めるためには,教育方法の理論・技術に関する基礎知識,教育の基本原理などの項目を看護基礎教育あるいは新人教育プログラムに盛り込む必要があると考えられた。

1 0 0 0 217)精神障害者の自我態度とストレスコーピングに関する研究

- 著者

- 日下 和代 叶谷 由佳 佐藤 千史

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.3, pp.3_310, 2002

1 0 0 0 OA 精神障害者を援助する訪問看護師の抱える困難

- 著者

- 林 裕栄

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.2_23-2_34, 2009-06-01 (Released:2016-03-05)

- 参考文献数

- 19

本研究の目的は,訪問看護師の精神障害者への援助における困難を明らかにすることである。研究方法は,M-GTAを用いた。研究参加者は,2カ所の訪問看護ステーションに勤務する訪問看護師9名に対して主にインタビュー調査を行った。調査期間は、2002年11月から2003年8月および2005年8月から10月であった。 在宅精神障害者の訪問看護の困難は,[契約遂行の困難][在宅での援助の困難][関係者との連携の困難][看護師同士で支え合うことの困難]の四つのカテゴリーで構成された。 看護師の抱える困難を解消するには,訪問看護師への教育や,利用者,訪問看護師,病院側の三者の合意形成が必要である。そして看護師が継続した,安定的な援助を行うためには,何よりもまず訪問看護制度やケアマネジメントシステムの体系化・明確化が図られる必要がある。これにより初めて訪問看護師が自立した援助を行うことができることになる。

1 0 0 0 OA 精神障害者のスピリチュアリティ,気分および病気の意味

- 著者

- 安藤 満代 谷 多江子 小笠原 映子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.1_101-1_106, 2011-04-01 (Released:2016-03-05)

- 参考文献数

- 25

本研究は,精神障害者のスピリチュアリティ,気分,および患者にとっての病気の意味について調べた。入院中の患者13名が1回約60分の面接に参加した。面接者は精神看護学の教員だった。患者は,スピリチュアリティを測定するためのFACIT-Spと気分を測定するためのPOMSに回答し,「病気の意味」について語った。内容分析のためにFACIT-Spの得点によって患者を高低群に分けた。気分については,標準と比較して「抑うつ感」が高く,「活力」が低かった。FACIT-Sp高群からは「病気への肯定的認知と人生の受容」「満足感のある生活」「病気の原因探索と対応」「過去の振り返り」が,FACIT-Sp低群からは「家族への負担感」「病気のつらい症状や治療」「社会的な不利」「人生の再構築」が抽出された。これより,スピリチュアリティが低い患者に対してはスピリチュアリティ向上のための介入が必要かもしれない。

1 0 0 0 OA 前屈位洗髪における貧血患者の脈拍・呼吸・血圧

- 著者

- 沼田 華織 工藤 せい子 津島 律

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.1_63-1_72, 1990-04-01 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 13

貧血患者(WHOの基準でHb値,男性13.0g/dl未満,女性12.0g/dl未満)男女16名に対して前屈位洗髪を行いVital signs(脈拍,呼吸,血圧)に与える影響を貧血のない患者男女17名を対照として比較した。 洗髪は,38℃,40℃温湯で,洗髪車を用い病室で行った。体位は,椅子に腰かけ前屈坐位で,洗髪時間は1人8分で,テープレコーダーに吹き込み一定時間で行い,終了後10分までVital signsを測定した。この結果,脈拍・呼吸はともにt検定で有意な変化はなく,38℃,40℃温度間でも有意差はなかった。最高血圧では,貧血患者が40℃で0分(施行直前)に比べ8分,10分,18分に有意に上昇した。最低血圧は,両群とも38℃で0分に比べ8分,10分,18分に有意に上昇した。両血圧とも温度間の有意差はなかった。 今回,38℃,40℃の温湯は,貧血患者に対して影響はなかった。しかし,貧血患者に対しては,貧血の程度によっては,仰臥位洗髪の方法で施行した方が安全と考えた。

1 0 0 0 50)「 未成年者の飲酒禁止」に対する中学生の意識と飲酒行動

- 著者

- 鳥山 絵美 森 千鶴 石崎 実 阿部 裕美

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.3_148, 2010

1 0 0 0 OA 性周期における嗅覚感受性とにおいに対する嗜好の変化

- 著者

- 吉成 舞 江守 陽子 川口 孝泰

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- pp.20181130044, (Released:2019-04-12)

- 参考文献数

- 20

本研究の目的は,性周期における嗅覚感受性の変化およびにおいに対する嗜好の変化を明らかにすることであった。研究対象は,嗅覚機能が正常で,性周期の安定した20歳代の成熟期女性36名とした。方法は,嗅覚測定用基準臭であるT&Tオルファクトメーターを用い,成熟女性の黄体期と卵胞期の2時期で嗅覚検査を実施した。また,においの種類に対する嗜好性についても調査した。その結果,イソ吉草酸(C5H10O2)において,卵胞期よりも黄体期で検知閾値が有意に低く(p< .05),嗅覚感受性が高いことが示唆された。イソ吉草酸は腐敗臭や,ひとの体臭に近いにおいとされるものである。また,黄体期では基準臭A(C8H10O)のにおいを好むものは,Aのにおいが嫌いであるものに比べ,認知閾値が有意に高く(p< .05),嗅覚感受性が低いといえた。その他のにおいでは性周期による嗅覚感受性の変化は認められなかった。

1 0 0 0 OA 精神科病棟における保護室の看護技術に関する臨床看護師の認識

- 著者

- 永井 朝子 久米 和興

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.4, pp.4_61-4_73, 2004-09-01 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 56

本研究は,精神科病棟における保護室の看護技術をカテゴリー化し,保護室の看護技術に関する臨床看護師の認識を明らかにすることを目的とした。保護室の看護技術について【安全管理・集中治療】,【患者説明・患者教育】,【処遇改善・サービス向上】の3つのカテゴリーに関する項目からなる質問紙を作成し,Y県内の精神科病棟を有する12施設に従事する看護職員を対象とした質問紙調査を行い,596の有効回答を分析した。その結果,各カテゴリーの看護技術項目において,属性(性別,職階,精神科看護臨床経験年数)によって重視度が異なる項目がみられた。また,3つのカテゴリー間の看護技術項目に対する重視度の違いを検討した結果,【安全管理・集中治療】は【患者説明・患者教育】及び【処遇改善・サービス向上】と比較して,重視されている項目数の割合が高かった。これらの結果は,実際に提供されるケアに影響を与えている可能性がある。

- 著者

- 鶴田 来美 前田 ひとみ 若森 京子 長内 さゆり

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.3_280, 2003

1 0 0 0 OA 精神科入院病棟に勤務する看護師の諸葛藤が示唆する精神科看護の問題点

- 著者

- 木村 克典 松村 人志

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.2_49-2_59, 2010-06-01 (Released:2016-03-05)

- 参考文献数

- 30

本研究は,精神科入院病棟に勤務する看護師から,直面している問題,葛藤,悩みなどを聴取し,精神科入院看護の根本にどのような問題が内包されているのかを探り出すことを目的とした。対象者は看護師10名で,KJ法に基づき,インタビュー内容で得られた70項目をカテゴリー化及び構造化した。その結果,6つの要因を見いだし,6要因はさらに,中核要因である「ビジョンのない看護」と,内部要因すなわち「看護者間の相互理解の困難さ」及び「患者尊重の欠如」,そして外部要因すなわち「不十分な退院環境」,「他職種との未熟な関係」,「規則・法律と現実との乖離」とに分けられた。そして,内部要因と外部要因は,中核要因と相関関係あるいは因果関係にあると捉えられ,悪循環を形成している状況が推測された。精神科医療における看護業務の役割を明確化し,「ビジョンのない看護」からの脱却を図り,これらの悪循環を解消する試みを始める必要がある。

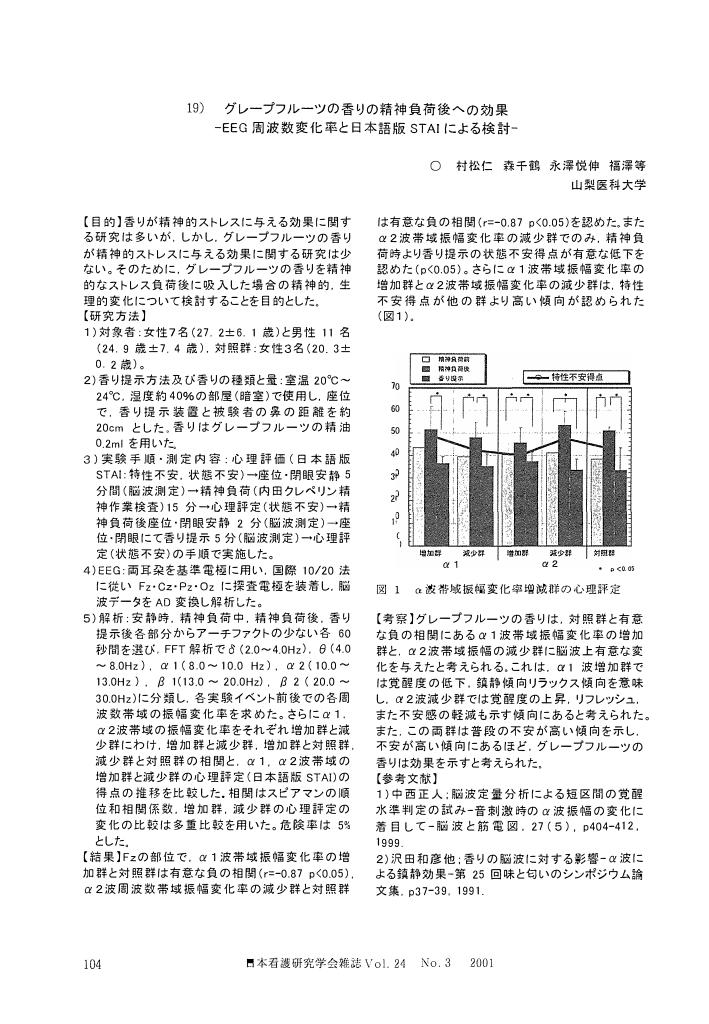

- 著者

- 村松 仁 森 千鶴 永澤 悦伸 福澤 等

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.3, pp.3_104, 2001-06-27 (Released:2020-08-18)

- 参考文献数

- 2

- 著者

- 榎本 聖子 松下 祥子 河原 加代子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.5, pp.5_75-5_85, 2012-12-01 (Released:2016-03-05)

- 参考文献数

- 27

【研究目的】本研究の目的は,糖尿病児童生徒への支援の現状を分析することである。【研究方法】埼玉県の公立学校に勤務する養護教諭997名を対象に質問紙調査を行い,451名の有効回答を得た。質問内容は,①糖尿病に関する専門知識と低血糖リスクへの判断,②学校での支援の実際,③医療機関との連携等であった。②と③は,強化インスリン療法一般化以降の指導経験者204名を対象にした。【研究結果】1)養護教諭は,糖尿病に関する基本的な理解はできていたが,長期合併症やヘモグロビンA1cに関する知識は不十分であった。2)専門知識,指導経験をもつ養護教諭は,低血糖リスクに対してより適切な判断をしていた。3)養護教諭と看護職とのかかわりはほとんどなかった。4)医療的ケアの実施を依頼された経験のある養護教諭は指導経験者の11~15%で,そのうちの一部は同意していた。5)看護職と養護教諭との協働は,学校における支援の質の向上につながる,と考えられた。

1 0 0 0 OA 高齢者の終末期にかかる家族の意思決定に関する文献レビュー

- 著者

- 加藤 真紀 竹田 恵子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.4_685-4_694, 2017-09-07 (Released:2017-10-21)

- 参考文献数

- 34

本研究は,高齢者の終末期にかかる家族の意思決定について国内外の文献をレビューし,研究の動向とともに高齢者の終末期にかかる家族の意思決定の特徴を明らかにすることを目的とした。2015年までの国内外における高齢者の終末期にかかる家族の意思決定に関する研究を,「高齢者」「家族」「意思決定」「終末期 or 緩和ケア」などのキーワードで検索を行った。家族の意思決定の特徴は,高齢者の希望や心情を理解しようと努め,高齢者のライフストーリーから推定を行っていることが示された。しかし,家族であっても高齢者の意思を推定することはむずかしく,困難や不確かさがあり,意思決定後もその決断内容の問い直しをして揺れを伴う体験であることも明らかとなった。今後は,家族が手がかりとしている高齢者のライフストーリーの要素や,家族の判断基準,判断材料,決定への影響要因などを明らかにし,困難を緩和できる効果的な支援を検討していく必要がある。

1 0 0 0 OA 高温多湿環境下における冷却パックの後頭部冷却が睡眠に及ぼす影響

- 著者

- 本田 智子 城戸 滋里 岡崎 寿美子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.4_45-4_57, 2003-09-01 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 33

本研究は,入院施設などで個別的な睡眠環境温度が保持できない対象者へ,快適な睡眠を提供するために,冷却パックの後頭部冷却が睡眠に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。 調査期間中を通して,決まった時間に自宅での就寝が可能な健常者7名に対し,通常の環境下と冷却パック使用下での睡眠中の活動量と覚醒回数・覚醒時間のアクチグラフによる測定,及び,寝つきの主観的評価についての質問紙調査を行い,両環境下でのデータを比較検討した。 調査の結果,睡眠中の活動量は,入眠後90分から180分の間で冷却パック使用下での睡眠中の活動量が有意に減少しており,覚醒時間と覚醒回数においても冷却パック使用下の方が減少していたことが明らかになった。 (p<0.05) また質問紙調査からも,冷却パックの使用は,高温多湿環境下における睡眠の助けになることが示唆された。

1 0 0 0 OA 200)排尿姿勢が残尿量と循環動態に及ぼす影響について -若年男性を対象とした検討-

- 著者

- 松本 睦子 俵 由美子 廣川 聖子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.3_207, 2007-06-28 (Released:2019-12-31)

- 著者

- 片山 聡子 叶谷 由佳 日下 和代 佐藤 千史

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.1_147-1_161, 2003-04-01 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 39

精神障害者小規模作業所通所者の生活満足度と個人的特性,客観的QOLとの関係を明確にすることを目的に首都圏の精神障害者小規模作業所7カ所に通所する精神障害者58名を対象とし,面接調査を行った。 その結果,以下のことが明らかになった。 作業所通所者の項目別生活満足度で,最も得点が高かったのは作業所に対する満足度の項目であり,最も得点が低かったのは障害者として扱われることに対する満足度であった。 生活満足度総得点と総入院期間とは負の相関があり,生活満足度と情緒的サポート得点は正の相関があった。 情緒的サポート,手段的サポートのいずれも家族の占める割合が大きかった。 調査結果から,地域で生活している精神障害者に対し,病院においては入院早期から地域に患者を帰す援助,入院施設と作業所との連携,精神障害者と家族との関係を改善させる援助,地域にノーマライゼーションを浸透させる働きかけが重要であることが示唆された。

1 0 0 0 OA 113) 小学生の体型とボディイメージ、摂食障害との関連

- 著者

- 森 千鶴 嘉糠 美津希

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.3_218, 2003-06-24 (Released:2020-06-19)

- 参考文献数

- 6

- 著者

- 坊垣 友美

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.3_227, 2007-06-28 (Released:2019-12-31)

1 0 0 0 OA 44) 病棟看護師長が認識する副看護師長への承認

- 著者

- 細谷 冨士子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.3_356, 2017-08-04 (Released:2021-01-30)

1 0 0 0 OA 妊娠期の体重増加量別における栄養摂取所要量とPFCバランス

- 著者

- 藤田 愛 山口 咲奈枝 宇野 日菜子 佐藤 志保 佐藤 幸子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.1_135-1_140, 2013-04-01 (Released:2016-03-05)

- 参考文献数

- 26

【目的】妊娠期の体重増加量別により,栄養所要量や栄養バランスの実態を調査する。【方法】褥婦111名に対し,『141項目半定量食物摂取頻度調査』を用いて妊娠期の栄養所要量ならびにPFCバランスを調査し,妊娠期の体重増加量別を三分位した群について,ANOVA分析を行った。【結果】体重増加量は「8.5㎏未満群」「8.5㎏以上11.0kg未満群」「11.0kg以上群」の3群に分類した。栄養摂取所要量は3群すべて推奨量を満たしておらず,葉酸や鉄は推奨量の半分で,低栄養状態であった。PFCバランスは「8.5㎏以上11.0kg未満群」が理想の栄養バランスをとっており,「8.5kg未満群」と「11.0kg以上群」は脂肪割合が高い欧米型の栄養バランスであった。【結論】現在,妊娠期の体重増加量の指導は,非妊時BMIを基準とした至適体重増加チャートを使用している。本研究より,妊婦の低栄養や欧米型の栄養バランスが示されたことから,体重増加だけでなくバランスのとれた食事の栄養指導が望まれる。