1 0 0 0 OA 機械は人間にカウンセリングできるか?―擬人観と人口知能―

- 著者

- 加地 雄一

- 出版者

- 中央大学文学部

- 雑誌

- 教育学論集 (ISSN:02869373)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.313-322, 2019-03-22

1 0 0 0 OA To the Editor

- 著者

- 藤本 武利 坪内 博仁 佐々木 裕

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.6, pp.975-976, 2012 (Released:2012-06-05)

1 0 0 0 OA 天理教綱要

- 著者

- 天理教綱要編纂委員 編

- 出版者

- 天理教道友社

- 巻号頁・発行日

- vol.昭和4年版, 1929

1 0 0 0 OA 長刀を持つ知盛の成立 : 〈碇潜〉〈船弁慶〉をめぐる試論

- 著者

- 伊海 孝充

- 出版者

- 法政大学能楽研究所

- 雑誌

- 能楽研究 : 能楽研究所紀要 = NOGAKU KENKYU : Journal of the Institute of Nogaku Studies (ISSN:03899616)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.1-23, 2008-03-31

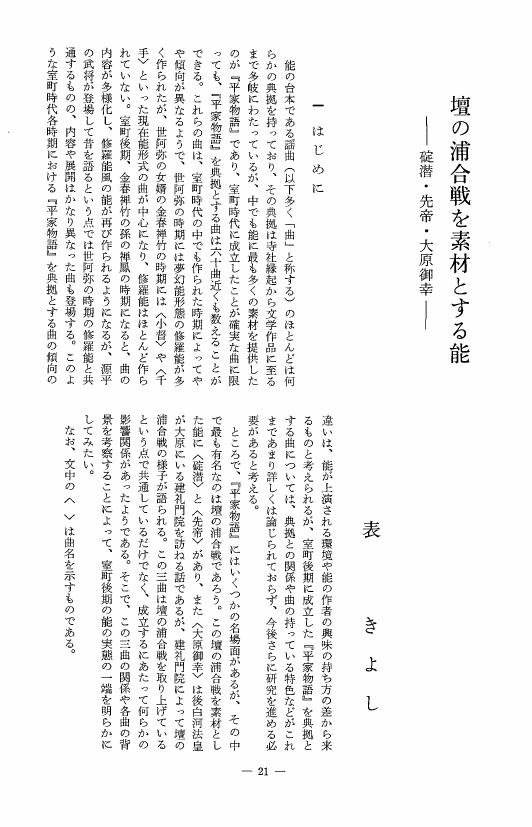

1 0 0 0 OA 壇の浦合戦を素材とする能 ―碇潜・先帝・大原御幸―

- 著者

- 表 きよし

- 出版者

- 中世文学会

- 雑誌

- 中世文学 (ISSN:05782376)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.21-32, 1986 (Released:2018-02-09)

1 0 0 0 OA 日本地学の展開(大正13年~昭和20年)その2 : 「日本地学史」稿抄

- 著者

- 日本地学史編纂委員会

- 出版者

- 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌

- 巻号頁・発行日

- vol.110, no.3, 2001

1 0 0 0 OA 言語発達遅滞の診断と早期介入

- 著者

- 諸岡 啓一

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.131-138, 2005-03-01 (Released:2011-12-12)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

言語獲得の理論には生得説と経験説がある.言葉の遅れを評価する上で重要なのは, 音声の産出 (発語) と理解 (言語理解) の2つの側面に加えて, 非言語的手がかりとして対人関係を評価することである.遅れありとするには発語の遅れ以外に絵カードや指示の理解など言語理解も含めて遅れがあるか否かを判断すべきである.幼児期に精神・言語発達を評価するには新版K式発達検査法が適しているが, 遠城寺式乳幼児分析的発達検査法は簡便でかつ発達領域の適切な評価ができるので有用である.テレビ視聴の時間が長いと言語遅滞や精神発達障害を来すという意見もあるが, 明らかな精神発達障害を呈するとは考えにくい.東京都大田区での筆者らの調査では, 言語遅滞で頻度が最も高いものは発達性言語障害で, 1歳6カ月児健診では4.3%であった.ことばの遅れを来す疾患には発達性言語障害, 精神遅滞, 自閉症などがある.自閉症を的確に診断するにはチェックリストが有用である.発達性言語障害の診断基準はいくつかあり, 混乱している.この診断基準を提示した.

1 0 0 0 OA 現代の悲劇 -アルベール・カミュ『ペスト』に関する一考察-

- 著者

- 佐々木 匠

- 出版者

- 早稲田大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第2分冊, 英文学 フランス語フランス文学 ドイツ語ドイツ文学 ロシア語ロシア文化 中国語中国文学 (ISSN:13417525)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.153-165, 2013-02-26

1 0 0 0 OA 麹町永田町外櫻田繪圖

- 著者

- 上家 哲 甫立 孝一

- 出版者

- 公益社団法人 日本畜産学会

- 雑誌

- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.9, pp.439-441, 1977-09-25 (Released:2008-03-10)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 胎生期メチルアゾキシメタノール曝露による統合失調症様モデルマウス

- 著者

- 中川西 修

- 出版者

- 日本生物学的精神医学会

- 雑誌

- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.114-119, 2021 (Released:2021-09-25)

- 参考文献数

- 38

統合失調症の発症原因解明,予防や治療法の確立の手段の一つはヒトに類似した動物モデルを作製し,解析することである。ヒト疾患のモデル動物確立の際,3つの条件(妥当性)を満たす必要がある。①表面妥当性,②構成概念妥当性,③予測妥当性によって評価される。本研究では発症までの時間軸を取り入れた簡便な統合失調症モデルマウスの作製が急務であると考え,妊娠期のマウスに神経新生抑制薬であるメチルアゾキシメタノール酢酸(MAM)を投与し,出生した雄性マウスの行動解析および神経化学的検討を行った。胎生期MAM曝露マウスは,陽性症状様の運動亢進,陰性症状様の社会性低下,短期記憶・感覚情報処理の障害を惹起させた。これらの行動障害は,56日齢以降に顕著であり,統合失調症が思春期以降に発症することと一致していた。前頭前皮質におけるドパミン神経系の変化,海馬錐体細胞の形態的変化が認められた。胎生期MAM曝露マウスの行動障害は定型抗精神病薬では運動過多以外は改善されず,非定型抗精神病薬ではすべての障害が改善された。以上のように,胎生期MAM曝露マウスは,ヒト疾患のモデル動物確立の際,3つの条件(妥当性)を満たし,胎生期MAM曝露“ラット”よりも優れた統合失調症のモデル動物に成り得る可能性を提唱した。

1 0 0 0 OA わかくさ

- 著者

- 梶田半古 (錠次郎) 著

- 出版者

- 春陽堂

- 巻号頁・発行日

- vol.第1-3, 1903

- 著者

- 石川 俊男 田村 奈穂

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.10, pp.935-939, 2014-10-01 (Released:2017-08-01)

- 被引用文献数

- 2

摂食障害(ED)の高齢化が認められるように思われるが,そのような疫学的な報告はきわめて少ない.今回,総合病院心療内科入院患者の解析により入院患者の高齢化について検討した.1998〜2008年までの入院患者数(1998年約40名から2008年約110名)をみてみると,入院患者数は神経性無食欲症むちゃ食い・排出型(ANbp)(1998年数名から2008年約60名)を中心に増えており,神経性無食欲症制限型(ANr)では増えていなかった.一方で,入院患者の平均年齢も上昇(1998年20歳代前半から2008年30歳代前半)しており,特にANbpでは入院年齢が平均約10歳(1998〜2008年)上昇していた.これは2012年の入院患者での成績でも同様で,ANbpでは平均37歳であった.中には60歳発症と思われる症例もあった.高齢ED患者では,若年ED患者や対照非ED患者と比較して,その症状や心理社会的背景が異なることも明らかになった.これらの結果から,摂食障害における重症AN患者の高齢化が示唆された.

1 0 0 0 OA 昭和39年新潟地震 放送原稿とソノシートで振り返る災害報道

- 著者

- 入江 さやか

- 出版者

- NHK放送文化研究所

- 雑誌

- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.4, pp.38-51, 2022-04-01 (Released:2022-05-27)

前回の東京オリンピックが開催された昭和39(1964)年の6月16日、「新潟地震」が発生した。日本海側を代表する大都市を襲ったこの地震は、「現在まで続く災害報道の形態や内容を決定した」災害とされている。 日本の災害報道の歴史を調査する過程でNHK放送博物館に、NHK新潟放送局(以下、新潟局)の放送原稿(地震発生直後から2週間分)と安否放送の原稿やメモが保存されていることが確認できた。さらに、NHK放送文化研究所に、発災当日の新潟局のラジオ放送を録音したソノシートが保管されていることがわかった。約60年前の地方局の災害発生時の原稿と放送音源がセットで残っているのは極めて稀で、災害報道史上貴重な資料といえる。 新潟地震において、テレビが被災地の外に被害を伝え、ラジオが被災地向けにきめ細かな情報を伝えるという役割も明確になった。また、「屋上カメラ」は現在のロボットカメラの先駆をなすものであった。伊勢湾台風で始まった安否放送が、さらに大規模に展開されるなど、現在の災害時の放送の原型が形づくられたのが新潟地震であった。今回の資料によって、それらの放送の実態をより具体的に知ることができた。 本稿では、新潟地震の災害報道の実態を振り返るとともに、現在の災害報道とのつながりについても考察した。

1 0 0 0 OA 憲法上の結社の自由と団体・法人法制

- 著者

- 名島 利喜 Najima Toshiki

- 出版者

- 三重大学法律経済学会

- 雑誌

- 三重大学法経論叢 = The Journal of law and economics (ISSN:02897156)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.1-11, 2019-03-20

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1938年05月04日, 1938-05-04