2 0 0 0 OA ミシェル・フーコーの美学 --生と芸術のあいだで

2 0 0 0 OA なぜなぜ分析の網羅性の「見える化」についての一提案

- 著者

- 松原 裕之 花原 雪州

- 雑誌

- 研究報告コンピュータと教育(CE)

- 巻号頁・発行日

- vol.2014-CE-124, no.1, pp.1-8, 2014-03-07

なぜなぜ分析は,問題の現象を発生させた様々な要因を,「なぜ」 を繰り返しながら論理的に漏れなく洗い出すことで判明した真因に対して,その対策を講じる問題解決手法の一つである.適切な対策を講じるためには,網羅的に要因を挙げながら,真因を特定するために深掘りすることが肝要である.しかし,なぜなぜ分析には,要因の網羅性を確認する手段が無いため,真因が見つからない,特定が困難となる場合がある.本報告では,教育現場で実施したなぜなぜ分析の網羅性について,計量テキスト分析を用いた 「見える化」 を提案する.

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1940年08月19日, 1940-08-19

2 0 0 0 OA 中国における低炭素都市づくりに向けての計画制度システムの現状と課題

本研究では、2007 年から国土主体機能区計画における中国の環境問題の取り込みを明らかにした上、2009 年5 月から国家戦略として発足した海西経済区を取り上げ、発展計画の段階にCO2の排出量削減を計画し、地域開発の事業地区のエネルギ評価指標を事業評価にしていることを明らかにした。低炭素都市づくりの実現には、持続可能な開発モデル地区として選ばれた平タン実験区、アモイ市では、地域開発のフレームワークの検討には、国の21Agendaによって作成された持続可能な開発の評価指標を適用していること、都市空間戦略レベルでは、新材料、グリーン建築、公共交通などの面で計画基準を設けていることを明らかにした。

- 著者

- 楢橋 秀衞

- 出版者

- 九州産業大学

- 雑誌

- 九州産業大学工学部研究報告 (ISSN:02867826)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.267-270, 2005-12-20

Strong ground motion accelerations during the mainshock and aftershocks of the 2005 Off Fukuoka Prefecture Earthquake observed at the two sites of Kyushu Sangyo University, Kounai and Munakata, with the digital data processing system are summarized. The digitized acceleration records reported here are released with an attached CD-ROM, which contains twenty four csv-type files of a three-component ground acceleration recorded at Kounai and/or Munakata during the sixteen seismic events.

2 0 0 0 アディポミクス、脂肪細胞の機能世界と破綻病態の解明

本研究は脂肪細胞機能を解析し過栄養を原因とする動脈硬化、糖尿病、癌戦略を打ち立てんとするものである。(1)脂肪細胞の起源と発生分化:生体の三次元的な組織変化追跡法が開発され、血管新生が脂肪組織増大に必須であること、単球接着など動脈硬化巣と類似した変化が肥満脂肪組織におこることが示された。侵入したマクロファージはアディポサイトカイン分泌に影響を与え、脂肪組織リモデリングという現象が起こる。局所酸化ストレス物質や低酸素状態がアディポサイトカイン分泌異常をおこすことも明らかになった。(2)脂肪細胞の基本生命装置:アディポソームと呼ぶ膜小胞が新たな分泌機構として明らかにされた。著しく変化する脂肪細胞容積感知分子として容積感受性クロライドチャネルが同定された。水チャネル分子であるアクアポリンが脂肪細胞グリセロール分泌に関与し、その欠損により飢餓時の糖新生不足がおこり低血糖をきたすことを示され脂肪細胞におけるグリセロールチャネルの概念が確立された。(3)機能破綻による病態発症機構の解明とその制御:アディポネクチンの生理的意義に関する多くの研究成果が得られ、単に代謝性疾患にとどまらず、循環器疾患、消化器疾患、炎症性疾患、さらには腫瘍など、主要な疾患と生活習慣の関連を解明する上で大きく貢献し、アディポネクチン学(Adiponectinology)という一つの学問分野を形成するに足るものとなり、わが国から世界に向けた大きな発信となった。以上より、多分野の研究者が参入し脂肪細胞生物学(アディポミクス)という分野が急速に立ち上がった。本領域研究は科学領域に大きな成果をもたらしたと考えるが、加えて国家的課題となっている多くの生活習慣病対策に対し、メタボリックシンドローム概念確立の科学的基盤の一つとなったと考える。

2 0 0 0 OA 災害医療における看護師のトリアージ教育法の研究開発に関する研究

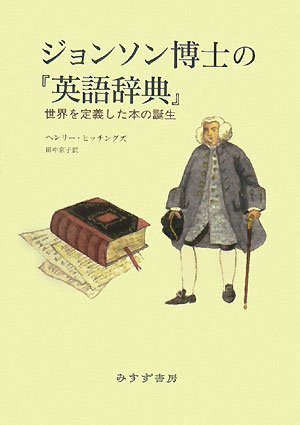

2 0 0 0 ジョンソン博士の『英語辞典』 : 世界を定義した本の誕生

- 著者

- ヘンリー・ヒッチングズ [著] 田中京子訳

- 出版者

- みすず書房

- 巻号頁・発行日

- 2007

2 0 0 0 IR 東京昭和保姆養成所の第一回卒業式

2 0 0 0 IR ファッション誌の現在-課題と展望-に関する一研究

- 著者

- 古賀 令子 北方 晴子 田中 里尚 濱田 勝宏

- 出版者

- ファッションビジネス学会

- 雑誌

- ファッションビジネス学会論文誌 (ISSN:13489909)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.67-77, 2011-03

ファッションとメディアは切っても切れない関係にある。しかし、近年の大きな社会変化の影響が、ファッションの環境や構造を大きく変貌させ、メディアも「紙媒体」依存からの脱皮を余儀なくさせつつある。ファッションとメディアとの関係も、従来モデルから大きく変化しつつある。本研究では、そうしたファッション環境変化の現状とその変化に適応しようとしているファッション・メディアの課題とを把握するために、研究者とファッション・メディア編集の実務者双方の観点から問題を提出し、それらを総合してファッションとメディアとの関係付置を整理して、メディアの現場が抱える問題と、メディア研究が今後目指していく課題とを明確化しようという試みである。基礎的研究と、共通認識を形作るための議論の場の<シンポジウムファッションとメディアを考える〉(2009) の過程で、浮かび上がったいくつかの課題を、中国ファッション誌の現在の状況をケーススタディとして検証した。外部からの先進情報の導入と読者の啓蒙、内なる丈化の醸成と発信というメディアの機能が再確認でき、インターネット情報が氾濫する時代において「紙媒体としてのファッション誌」の意味を再考する必要性が浮上した。

2 0 0 0 OA 時献上から名菓への変遷 : 熊本のかせいたを事例に

- 著者

- 橋爪 伸子

- 出版者

- 香蘭女子短期大学

- 雑誌

- 香蘭女子短期大学研究紀要 (ISSN:02865521)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.A1-A27, 2006

2 0 0 0 OA 本邦パルプ会社紹介

- 著者

- 紡織雑誌社調査部 調

- 出版者

- 紡織雑誌社

- 巻号頁・発行日

- 1938

- 著者

- 高畠 泰斗 香田 正人

- 出版者

- 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会

- 雑誌

- オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 (ISSN:00303674)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.11, pp.677-682, 2006-11-01

- 被引用文献数

- 4

領域判別問題(domain description problem)とその判別手法である1クラスSVM (OC-SVM)について紹介する.特にガウシアンカーネルを用いたOC-SVMについて,その性質を整理し,また密度推定や近傍サポート(Support Neighbor)との関係を明らかにすることで,どのように領域判別を実現しているのかを考察する.

2 0 0 0 OA 韓国はなぜ中国に急接近するのか

- 著者

- 木村 幹

- 出版者

- 一般社団法人アジア調査会

- 雑誌

- アジア時報 (ISSN:02880377)

- 巻号頁・発行日

- vol.487, 2013-06 (Released:2013-07-10)

2 0 0 0 IR アンドレ・マルロ-と日本行動主義文学運動

- 著者

- 堀田 郷弘

- 出版者

- 城西大学経済学会

- 雑誌

- 城西人文研究 (ISSN:02872064)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.p106-124, 1977-03

- 著者

- Jun Daesu Ishii Kazuaki Iida Norimasa

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- JSME international journal. Ser. B, Fluids and thermal engineering (ISSN:13408054)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.60-67, 2003-02-15

- 被引用文献数

- 1

Homogeneous charge compression ignition (HCCI) is regarded as the next generation combustion regime in terms of high thermal efficiency and low emissions. It is difficult to control autoignition timing and combustion duration because they are controlled primarily by the chemical kinetics of fuel-air mixture. In this study, it was investigated the characteristics of autoignition and combustion of natural gas in a 4 stroke HCCI engine. And also, to clarify the influence of n-butane on autoignition and combustion of natural gas, it was changed the blend ratio of n-butane from 0 mol % to 10 mol % in methane/n-butane/air mixtures. Autoignition strongly depends on incylinder gas temperature. Autoignition of natural gas occurs when in-cylinder gas temperature reaches in a range of 1 000 ± 100 K under this experimental condition. To realize high thermal efficiency and low CO emissions, it is necessary to prepare operation conditions that maximum cycle temperature is over 1 500 K. Autoignition temperature is 25 K lower by increasing n-butane blend ratio of 10%. As the blend ratio of n-butane increases, the maximum cycle temperature increases, and THC, CO emissions reduce.

2 0 0 0 OA 英語修辞学講義 : 英和比較 附・スペンサー氏文章哲学

2 0 0 0 OA 修辞法の研究 : 小学国語読本巻一から巻六まで

- 著者

- 有松勘吉 [編]

- 出版者

- 鳥取県師範学校附属小学校教育研究会

- 巻号頁・発行日

- 1937