1 0 0 0 論集・パレオ騎馬民族説

1 0 0 0 日本母権制社会の成立

1 0 0 0 幕末維新の異文化交流 : 外圧をよみとく

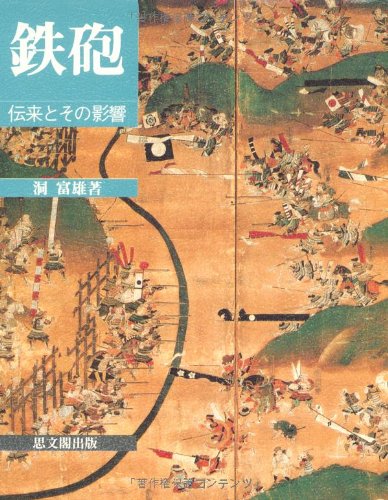

1 0 0 0 鉄砲 : 伝来とその影響

1 0 0 0 日本関係米英議会資料・解説・索引・目録

1 0 0 0 鉄砲伝来とその影響 : 種子島銃増補版

1 0 0 0 OA ALFLEXの試験状況について

- 著者

- 永安 正彦 中安 英彦 重見 仁 Nagayasu Masahiko Nakayasu Hidehiko Shigemi Masashi

- 出版者

- 航空宇宙技術研究所

- 雑誌

- 航空宇宙技術研究所特別資料 = Special Publication of National Aerospace Laboratory (ISSN:0289260X)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.17-26, 1996-09

24-25 Jul. 1996

- 著者

- 西川 蘭

- 出版者

- 聖心女子大学

- 雑誌

- 聖心女子大学大学院論集 (ISSN:13428683)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.5-25, 2013-10

1 0 0 0 OA 瑠璃光院大日如来像と平泉周辺の菩薩形坐像

- 著者

- 佐々木 あすか

- 出版者

- 弘前大学人文社会科学部

- 雑誌

- 人文社会科学論叢 (ISSN:24323519)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.L53-L68, 2023-02-28

1 0 0 0 OA 證空仮託『當麻曼陀羅記録』縁起分考

- 著者

- 中野 顕正

- 出版者

- 弘前大学人文社会科学部

- 雑誌

- 人文社会科学論叢 (ISSN:24323519)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.L1-L22, 2023-02-28

1 0 0 0 OA 水素化物の室温超伝導化とデバイス化の研究

電気抵抗ゼロで電流が流れる超伝導現象は低温でおこるものとされてきたが、近年の高圧力技術と計算科学の進歩によって、高圧力の条件下では室温でも超伝導になる「室温超伝導体」の実現への期待が高まってきた。本研究は、室温超伝導体を高圧力下で合成すること、超伝導体によるデバイス回路を高圧装置内で動作させることを目的に掲げ、室温で動作する超伝導デバイスの作成へつなげる。我が国の高圧力を用いた超伝導物質合成技術、計算・数理データ科学、結晶構造解析技術、精密デバイス化技術を集結し、室温超伝導の実現にとどまらず、その超伝導を実用へつなげることを目指すものである。

1 0 0 0 ランタン-ホウ素-窒素-水素系における室温超伝導水素化物の探索

- 著者

- 石河 孝洋

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 新学術領域研究(研究領域提案型)

- 巻号頁・発行日

- 2021-04-01

高圧力下におけるランタン(La)-水素(H)系で550ケルビン(277℃)の室温超伝導が観測されたという論文が2020年6月にプレプリントサーバ上で報告された。水素供給源のアンモニアボラン(NH3BH3)がLa-Hと化合して超室温超伝導が引き起こされた可能性があるが、組成・結晶構造などの詳細は全く明らかになっていない。組成や構造は形成エネルギー凸包を構築することで決定できる。本研究では、進化的アルゴリズムを使って凸包の構築を高速に行える独自の手法をLa-B-N-H系に適用させて安定水素化物を探索し、550ケルビンの超伝導に対応する水素化物の特定と更なる新奇室温超伝導水素化物の発見を目指す。

1 0 0 0 IR 志賀直哉「赤西蠣太」論--<男>たちの嘘と契約

- 著者

- 田中 絵美利

- 出版者

- 明治大学大学院

- 雑誌

- 文学研究論集 文学・史学・地理学 (ISSN:13409174)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.257-267, 2001

1 0 0 0 ソビエト連邦の地理

- 著者

- ピエール・ジョルジュ著 野田早苗訳

- 出版者

- 白水社

- 巻号頁・発行日

- 1965

1 0 0 0 OA 片頭痛の共存症

- 著者

- 立花 久大

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.105-111, 2022 (Released:2022-02-19)

- 参考文献数

- 75

片頭痛は遺伝的基盤を持つ頻度の高い疾患であり,しばしば生活に支障をもたらす.片頭痛には多くの共存症が報告されており,それらは慢性片頭痛へと進展する危険因子とされている.共存疾患の各々は独自の遺伝的荷重を有し,片頭痛といくつかの共通する特徴を有している.片頭痛共存症の同定は疾患間に共通する遺伝学的や生物学的機序を明らかにする助けとなる可能性がある.片頭痛患者の治療には多面的アプローチが必要であり,リスク因子や共存因子を同定し,減少させることを目指さなければならない.このアプローチは片頭痛の慢性化への進展を阻止し,さらに薬物に対する治療抵抗性を回避することになる.

1 0 0 0 OA 成熟したトリプタン治療も新規急性期治療薬の登場で変わるのか

- 著者

- 菊井 祥二 竹島 多賀夫

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.680-684, 2020 (Released:2021-05-27)

- 参考文献数

- 33

The appearance of sumatriptan in the 1990s was an epoch–making event. Since 2000, five types of triptans have become available for use in Japan. As a result, medical treatment for headaches has become more active and the quality of medical care has dramatically improved. Increasing experience with the use of triptan for the last 20 years has allowed medical professionals to overcome various problems such as the existence of nonresponders and adverse effects of triptan, and triptan treatment has thus matured. However, some patients with migraine do not benefit from the vasoconstrictive effect of triptan stimulated by the 5–hydroxytriptamine 1B receptor. The clinical application of selective 5–hydroxytriptamine 1F receptor agonists (ditans) and calcitonin gene–related peptide receptor antagonists (gepants) that can compensate for the shortcomings of triptan is now progressing, and we hope that such drugs will become the first–choice treatment among many patients with migraine.

1 0 0 0 OA 片頭痛の病態と治療

- 著者

- 古和 久典

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.200-203, 2022 (Released:2022-11-22)

- 参考文献数

- 13

The trigeminovascular theory is currently widely accepted as a pathological hypothesis for migraine. Cortical spreading depression (CSD) evoked by unidentified cause may stimulate the trigeminal nerves distributed in the dural and cerebral pial arteries. Inflammatory neurotransmitters such as calcitonin gene–related protein (CGRP) and substance P are released from the trigeminal nerve endings, causing local aseptic inflammation. This local condition propagates to the periphery via axons and further spreads aseptic inflammation, and is transmitted from the trigeminal nerve to the cerebral cortical sensory area via the brain stem, causing pain and various symptoms. Furthermore, it has been suggested that the sensitization phenomenon and the descending pain modulatory pathways are involved in the headache attacks, and that the hypothalamus is involved in the prodrome stage of headache.In addition to triptans and analgesics, empirical medication for the prophylaxis have been used to treat migraine. CGRP has been shown to play a major role in the pathophysiology of migraine in recent years. Studies have suggested that blocking CGRP signaling is an effective preventive and therapeutic strategy in patients with migraine. In Japan, two anti–CGRP antibody drugs and one anti–CGRP receptor antibody drug were launched in 2021, and their usefulness has been shown in clinical practice.