1 0 0 0 OA 華嚴宗觀行の展開について-縁起觀と性起觀-

- 著者

- 小林 實玄

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.653-655, 1967-03-31 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA 『起信論』解釋の變遷-華嚴教學展開の根底として-

- 著者

- 小林 實玄

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.668-671, 1965-03-31 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA 華嚴性起論考(續)

- 著者

- 遠藤 孝次郎

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.523-528, 1967-03-31 (Released:2010-03-09)

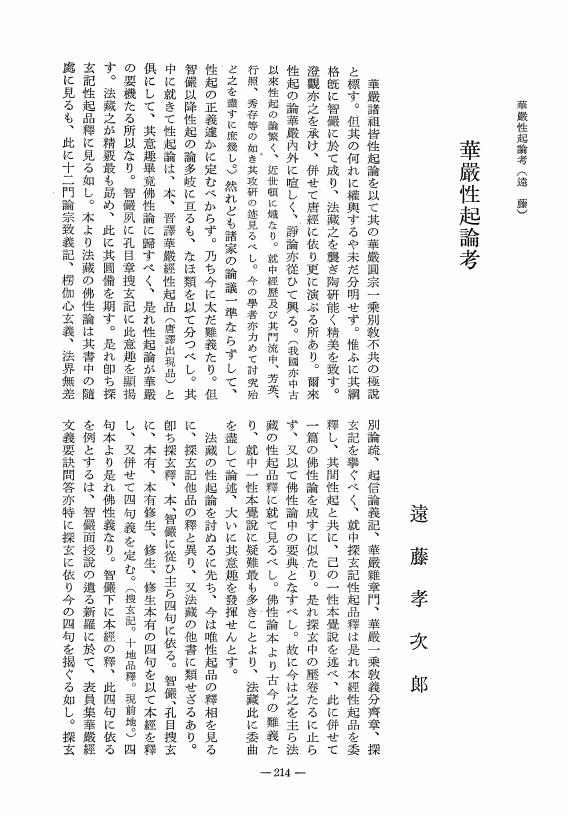

1 0 0 0 OA 華嚴性起論考

- 著者

- 遠藤 孝次郎

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.214-216, 1965-12-25 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA 性起思想の成立

- 著者

- 鎌田 茂雄

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.523-526, 1957-03-30 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA 如来蔵思想の淵源に就いて

- 著者

- 西 義雄

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.1-11, 1970-12-25 (Released:2010-03-09)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 法蔵における如来蔵縁起の成立意義――『起信論』「立義分」の解釈を通して――

- 著者

- ウィックストローム ダニエル

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.516-519, 2018-03-20 (Released:2019-01-11)

- 参考文献数

- 8

Fazang (643–712) developed a unique Huayan philosphy placing the Dependent Origination of Dharmadhātu as the central ideology. However, separately from that based on the Discourse on the Awakening of Faith Fazang developed the ideology of the Dependent Origination of Tathāgatagarbha. In order to have a comprehensive understand of Fazang’s teachings, an understanding of the connection between these two ideologies is an important subject.In this paper, through an examination of his interpretation of the “Section on Establishing the Meaning” in the Discourse on the Awakening of Faith I propose to clarify, in connection to the Dependent Origination of Dharmadhātu, the meaning of Dependent Origination of Tathāgatagarbha, and the reason for which Fazang developed it.

1 0 0 0 OA 『性起経』と『如来蔵経』について

- 著者

- 松本 亮太

- 出版者

- 智山勧学会

- 雑誌

- 智山学報 (ISSN:02865661)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.0361-0372, 2016 (Released:2019-02-22)

- 参考文献数

- 5

仏駄跋陀羅訳の『華厳経』を構成する一品に「宝王如来性起品」(以下『性起経』1) )がある。本品は、もともと独立した経典として成立していたものが、後に『華厳経』の中に組み込まれたものである。『華厳経』の一品を構成するふさわしく、華厳を貫く思想が具わっている。そして、「如来蔵思想2) 」や、中国における「華厳教学」を始めとして、後の仏教思想に大きな影響を与えたことでも知られた品である。本研究では特に『性起経』と如来蔵思想との関連性について考察をおこなった。殊に、高崎[1974]による研究成果3) が、本分野に関して重要な資料を提供している。

1 0 0 0 OA 足関節の角度がブリッジ動作時の筋活動に及ぼす影響

- 著者

- 真鍋 由美子 石崎 祐子 高木 菜波 窪田 幸生 竹井 仁

- 出版者

- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.A0624, 2007 (Released:2007-05-09)

【目的】臨床では、大殿筋の簡便な強化方法として、ブリッジ動作が用いられる。しかし、ブリッジ活動では、大殿筋だけでなく脊柱起立筋やハムストリングスなどの体幹背面の筋も活動する。実際にブリッジ動作を行うと、大殿筋と比較してハムストリングスが優位に活動していると感じることがある。本研究では、足関節の肢位を変化させることで、ブリッジ活動におけるハムストリングスの活動に変化が見られるか検討したので報告する。【方法】対象は、実験の趣旨を説明し、同意を得た健常者17名(男性9名・女性8名、平均年齢27.8歳、平均身長165.8cm、平均体重58.0kg)とした。運動課題は、3条件(1.足関節中間位による足底接地、2.足関節背屈位による踵接地、3.足関節底屈位による足先接地)によるブリッジ動作とした。3条件とも、背臥位にて上肢を体幹前面で組み、股関節を50度とした膝立て位を開始肢位とした。ブリッジ動作は、肩甲骨を床に接地した状態にて肢位の安定が得られてから5秒間保持し、10秒の休憩を挟んで5回反復した。3条件の順番は無作為とした。ブリッジ動作中に、バイオモニターME6000(日本メディックス)を使用し、表面筋電図を記録した。被験筋は、蹴り足側の外腹斜筋・腹直筋・大腿直筋・前脛骨筋・腰腸肋筋・大殿筋・大腿二頭筋長頭・腓腹筋外側頭とした。表面筋電から全波整流平滑化筋電図を求め、後に2~4回目のブリッジ動作中の1秒間の積分筋電値を算出し、3回の平均値を解析に用いた。解析にはSPSS(ver.14)を用い、条件1の積分値に対する条件2と3それぞれの積分値の割合を算出し、分散分析と多重比較検定を実施した。有意水準は5%未満とした。【結果】条件1と比較して条件2の背屈位では、前脛骨筋(平均7.35)が有意に増加し、大腿二頭筋長頭(0.65)が有意に低下した。条件1と比較して条件3の底屈位では、外腹斜筋(平均1.28)・腹直筋(1.22)・大腿直筋(1.44)・前脛骨筋(3.59)・腰腸肋筋(1.29)・大殿筋(1.5)・大腿二頭筋長頭(1.98)・腓腹筋外側頭(5.33)の全筋で有意に活動が増加した。【考察】ブリッジ活動には、殿部を持ち上げるために膝関節と股関節の伸展が必要である。しかし、条件2では、前脛骨筋の筋収縮によって脛骨が前方に引き出されて大腿骨は尾側に引かれ、さらに、腓腹筋が伸張されることで膝関節に屈曲の力が加わる。このことで、ブリッジ活動による膝伸展に伴う股関節伸展が制御され、股関節伸展作用を持つハムストリングスの活動が低下したと考える。一方、底屈位では、肩甲骨と足部がなす支持点の距離が中間位に比べて長くなり、かつ殿部を挙上する高さが中間位に比べて高くなるため、位置エネルギーも増加する。また、中間位に対して足関節の安定性を増やす必要も増え、全ての筋活動が大きくなったと考える。よって、ハムストリングスの活動を抑制するためには、足関節背屈位でのブリッジ動作が有効であることが示唆された。

- 著者

- Hirotaka Mutsuzaki Ryoko Takeuchi Yuki Mataki Yasuyoshi Wadano

- 出版者

- THE JAPANESE ASSOCIATION OF RURAL MEDICINE

- 雑誌

- Journal of Rural Medicine (ISSN:1880487X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.33-37, 2017 (Released:2017-05-24)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 23 33

Objective: Postoperative knee range of motion (ROM) is among the most important factors influencing patient satisfaction after total knee arthroplasty (TKA). The purpose of this study was to clarify the time course of improvement in knee ROM up to 12 months after TKA, including intraoperative knee ROM after implantation, and to clarify a target ROM for rehabilitation after TKA.Patients and Methods: In total, 39 knee joints in 26 patients with osteoarthritis who underwent TKA (retaining the posterior cruciate ligament) were evaluated. Goniometry was used to measure the knee range of extension and flexion preoperatively; intraoperatively; at 1 and 2 weeks after TKA; and then at 1, 3, 6, and 12 months after TKA.Results: The postoperative extension range gradually improved up to a maximum at 6 months after TKA; there were no significant differences in the extension range between intraoperative and 6 months after TKA, intraoperative and 12 months after TKA, or 6 and 12 months after TKA. The postoperative flexion range gradually improved, with the maximum improvement observed at 3 months after TKA; there were no significant differences in the flexion range before TKA and 3, 6, and 12 months after TKA. There were no significant differences between flexion ROM measured at 3, 6, and 12 months after TKA.Conclusions: The changes in the knee range of extension plateaued 6 months after TKA, and those in the knee range of flexion plateaued 3 months after TKA. The target range of extension for rehabilitation from 6 months to 12 months after TKA was the intraoperative range, and the target range of flexion for rehabilitation from 3 months to 12 months after TKA was the preoperative range.

1 0 0 0 OA 各種災害復興計画のインベントリーづくりと復興計画の時系列的変容過程に関する研究

全国の災害復興の実施実態を網羅的に把握した上で、特に関東大震災、飯田大火、静岡大火、山中大火、鳥取大火、室戸台風など災害復興実施都市の復興プロセスの時系列変容過程の把握を行った。また、罹災状況と復興事業の関係(区画整理実施有無)についても把握した。併せて、災害復興を支える組織と技術者について、関東大震災、戦災、旧都市計画法期の災害復興の実態から解明した。当初、民的性格と呼ばれる組合施行で災害復興が行われていたが、事業費や技術者など公共団体からの手厚い支援の下で事業が進められていた。また、関東大震災復興に従事した技術者が、その後発生した災害復興に携わり事業を推進したことが判明した。

1 0 0 0 模型という比喩--三島由紀夫『金閣寺』 (特集 金閣寺)

1 0 0 0 OA 単独座礁死ハナゴンドウのクラシカウダ寄生による内耳神経障害

- 著者

- 森満 保 河野 正 平井 卓哉 栗田 壽男

- 出版者

- 日本セトロジー研究会

- 雑誌

- 日本セトロジー研究 (ISSN:18813445)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.7-12, 2010 (Released:2019-12-04)

2009年3月19日.宮崎県串間市大字大納恋ヶ浦の浜辺に単独座礁死したハナゴンドウ(雄)の、聴器の病理組織所見を報告した。両側鼓室胞内から、クラシカウダ属寄生虫、各十隻前後を採取した。鯨石の脱灰・HE染色による病理組織検査では、内耳炎の所見は無く、ラセン神経節にも著変を認めなかった。しかし内耳道内の蝸牛神経は、道底近辺では略正常であったが、中間部から中枢側まで、高度の変性と崩壊を認めた。また周耳骨周囲の結合組織内に散在する寄生虫卵と、輪切りにされた寄生虫体を認め、更に蝸牛周辺の結合組織内に著明な石灰化巣を認めた。顔面神経は略正常であった。単独上陸死の原因として、クラシカウダの異所寄生(聴器)により、エコーロケーション機能を失ったための採餌不能・飢餓衰弱を推測した。

1 0 0 0 OA 教員養成学部音楽専攻学生に対する発声指導 : その理論と実践 (その1)立位から呼吸へ

- 著者

- 梅村 憲子

- 出版者

- 福井大学教育・人文社会系部門紀要編集委員会

- 雑誌

- 福井大学教育・人文社会系部門紀要 (ISSN:24324779)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.291-321, 2017-01-13

福井大学教育・人文社会系部門紀要(芸術・体育学) , 1, 2016

1 0 0 0 OA 情動と記憶

- 著者

- 數井 裕光 須賀 楓介 掛田 恭子 上村 直人 樫林 哲雄

- 出版者

- 日本神経心理学会

- 雑誌

- 神経心理学 (ISSN:09111085)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.4, pp.258-265, 2018-12-25 (Released:2019-01-09)

- 参考文献数

- 22

情動によって増強された記憶を情動性記憶と呼ぶ.本稿では,アルツハイマー病(AD)患者を対象とした2つの研究,すなわち実生活における阪神淡路大震災に対する記憶を評価した研究と統制された情動性記憶課題を用いた研究の結果を通して,AD患者でも情動によってエピソード記憶が増強されることを示した.さらに情動性記憶の成立には扁桃体が関与すること,情動によるエピソード記憶の増強作用には視覚性記憶が関与することを示唆する研究結果を紹介した.最後に心的外傷体験の記憶が視覚的イメージを伴って繰り返し想起される心的外傷後ストレス障害の症候を情動性記憶の観点から考えてみた.

1 0 0 0 OA Counter-Clockwise Motion of Paleomagnetic Directions 24000 Years Ago at Mono Lake, California

- 著者

- Charles R. DENHAM

- 出版者

- Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences

- 雑誌

- Journal of geomagnetism and geoelectricity (ISSN:00221392)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.5, pp.487-498, 1974 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 51 61

Paleomagnetic directions from two sites at Mono Lake, California, 24000 years ago traced-out a well-defined counter-clockwise loop 25° in diameter. Major features of the loop can be explained by an inward directed radial dipole located at 0.5 Earth's radius, drifting eastward along a path 15° south of Mono Lake. Its longitudinal velocity was 0.10-0.19°/yr and its strength was 0.12-0.21 relative to the Earth's main dipole moment. The life-span of this perturbing source probably was similar to the period of the magnetic loop, about 850 years.

- 著者

- 竹内 清己

- 出版者

- 至文堂

- 雑誌

- 国文学解釈と鑑賞 (ISSN:03869911)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.111-116, 2000-04

- 著者

- 山崎 一穎

- 出版者

- 至文堂

- 雑誌

- 国文学解釈と鑑賞 (ISSN:03869911)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.10, pp.117-122, 2002-10

1 0 0 0 OA 【史料紹介】大阪府認可 大和屋技芸学校稽古表

- 著者

- KASAI Junichi KASAI Tsukasa

- 出版者

- 金沢大学大学院人間社会環境研究科

- 雑誌

- 人間社会環境研究 = Human and socio-environmental studies (ISSN:24360627)

- 巻号頁・発行日

- no.43, pp.133-147, 2022-03-31

本稿は、阪口祐三郎(一八八四~一九六一)が残した「大和屋技芸学校」の稽古帳を翻刻・紹介するものである。祐三郎は大阪市南区(現中央区)の芸妓扱店(置屋)大和屋の経営者であったが、明治四三年(一九一〇)、妻のきみと共に五年制の「大和屋芸妓養成所」を設立し、武原はん他の優れた芸妓を育てた。大和屋が属した大阪南地五花街では、すでに明治三〇年に芸妓の技能試験を始めていたが、祐三郎の企画は花街の近代化を一層推進するものであった。 「大和屋技芸学校」は大阪府の認可を受け、戦前の衣鉢を継いで昭和二五年(一九五〇)から生徒を募集した。この「稽古帳」は戦後の芸妓教育の実情を示すだけでなく、戦前期「大和屋芸妓養成所」のそれを髣髴させるが、芸妓教育のカリキュラムとして他に類を見ない貴重な史料である。現所蔵者・阪口純久氏(祐三郎長女)の許可を得て、ここに公開する。