1 0 0 0 OA [会沢正志斎書簡]

- 著者

- [会沢正志斎] [著]

- 巻号頁・発行日

- vol.[2], 1800

1 0 0 0 OA [会沢正志斎書簡]

- 著者

- [会沢正志斎] [著]

- 巻号頁・発行日

- vol.[1], 1800

1 0 0 0 国際的志向性が低い学生への英語・異文化理解教育【理論の改善】

本研究は、国際的志向性が低い学生の異文化感受性を育て、英語力と共に自己効力感を向上させる英語・異文化理解教育に貢献することを目指す。具体的には次の項目について研究を行う。1つ目として、国際的志向性が低い学生の異文化や英語に対する心持ちや背景に関する調査を行う。2つ目は、異文化感受性発達モデルによる各段階の学生への効果的な異文化理解指導法を考案する。3つ目は、異文化協働学習等コロナ禍でも可能なオンラインを含む交流学習を通し、異文化への興味喚起と英語学習への意欲変化を検証する。4つ目は、既存の発達尺度と英語・異文化理解指導法の見直し、教育理論の改善、高度化を図る。

1 0 0 0 普遍文法における文の定義とその応用に関する理論言語学的研究

「文」という概念がなぜ人間に備わっているのか、「文」は我々の言語能力においてどのように定義されているのか、これら二つの問題に科学的解答を与えるのが本研究の課題である。「文」は「句」とは異なる概念であり、人間が思考したり意思を伝達したりするには「句」さえ存在していれば十分である。しかし我々が文と文でないものを見分ける能力を持っているのは事実であり、そうした余分な能力がなぜ存在するのかが生物言語学の重要な問題となるのである。本研究では、文概念の存在を主語・助動詞倒置をはじめとする様々な文法現象と結びつけて明らかにし、さらに哲学・生物学等の知見も活かしつつ、文概念の発生を生物言語学的に説明していく。

内分泌機能と言語能力の関連を明らかにするために、半家畜動物であるネコを対象に、家畜化の過程で変化したホルモン(オキシトシン/コルチゾール)分泌量測定し、言語能力との関連をみる。研究1では実験の結果から言語能力を同定し、内分泌機能との関連を調べる。研究2では、言語能力と内分泌機能の因果関係を明らかにするため、ホルモンレベルの操作を行ったうえで、研究1と同様の実験を行い、「コトバの理解」の向上や、「発声の複雑化」がみられるか調べる。研究3では、研究1で得られた結果から、言語能力が高い/低い個体を分類する。それらの群の遺伝子を解析し、家畜化の過程で獲得したと考えられる「言語遺伝子」を同定する。

1 0 0 0 認知語用論からみた転移修飾と関連修飾現象

1 0 0 0 「文」の規定にかんする記述的研究

本研究課題は、言語構造が大きく異なるいくつかの言語を対象に、「文」がどのように規定されうるのかを明らかにすることを目的とする。「文」は話者が比較的自覚しやすい単位であり、かつ表記の上ではピリオドや句点といった記号で区切ることができる一方、言語学において明確に規定することが困難な単位である。とくに自然談話、つまり日常の話し言葉を観察すると、本来文末にあるべき要素が欠落していたり、節が複雑に連結した一つの長大な発話があったり、文法上は文が完結しているはずの箇所で音声的休止が入らなかったりと、判断が難しいデータにあふれている。そこで、自然談話の観察から「文」の規定が可能なのかどうかを探求する。

1 0 0 0 OA 福助噺

- 著者

- 栄邑堂邑二 編

- 出版者

- 栄邑堂村田屋治郎兵衛

- 巻号頁・発行日

- 1805

- 著者

- Ota Nao Gahr Manfred Soma Masayo

- 出版者

- The American Association for the Advancement of Science(AAAS)

- 雑誌

- Science advances (ISSN:23752548)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.10, pp.eaat4779, 2018-10

- 被引用文献数

- 18

Social environments can shape animal communication. Although mutual courtship displays are generally thought to function in private communication between a male and a female, we provide experimental evidence that they work in a broader social context than previously thought. We examined the audience effect on mutual courtship in blue-capped cordon-bleus, a socially monogamous songbird. This species is characterized by conspicuous courtship shared between sexes: Both sexes sing songs and sometimes add a unique dance display that looks like human tap dancing. We found that in both sexes, multimodal courtship displays (song accompanied by dance) were promoted in the presence of an audience, especially if it was the opposite sex. In contrast, unimodal displays (song without dance) were suppressed by audiences. Because birds directed the courtship dancing toward their partners (but not the audience), multimodal courtship displays are likely meant to advertise their current mating status to other cordon-bleus.

1 0 0 0 OA 首里城正殿大龍柱の向きの検討 -近代における大龍柱「改変」史から-

- 著者

- 後田多 敦 シイタダ アツシ

- 出版者

- 神奈川大学日本常民文化研究所 非文字資料研究センター

- 雑誌

- 非文字資料研究 = The study of nonwritten cultural materials = The study of nonwritten cultural materials (ISSN:24325481)

- 巻号頁・発行日

- no.23, pp.21-45, 2021-09-30

本稿では、首里城(沖縄県那覇市)の正殿正面石階段の登り口両側に設置されていた大龍柱と呼ばれている一対の龍柱の向きを検討した。大龍柱は首里城の特徴を象徴する造形物の一つ。琉球国末期からの大龍柱(3代目とされる)は首里城が接収された以降、破壊と向き改変がなされたため、本来の向きについては二つの見解がある。これまで、向き合う形だとする説(相対説)と正面向きだとする説(正面説)が対立しているが、本稿では首里城接収直前から、近代における大龍柱の向きを検証し、本来の向きは正面向きだったと結論づけた。 琉球国の王城だった首里城は1879(明治12)年に明治政府の「琉球処分」で接収された後、日本軍が駐屯したほか学校や沖縄神社などに利用され、1945(昭和20)年の沖縄戦で破壊された。戦後は一時、琉球大学用地として利用された後、1992(平成4)年には正殿などが復元(平成復元)された。平成復元では「1712年頃再建され1925年に国宝指定された正殿の復元を原則」とする方針が採用され、大龍柱は「百浦添御殿普請付御絵図并御材木寸法記」(1768年成立、以下「寸法記」)などの絵図資料を基に向き合う形(相対向き)で設置された。この正殿を含む復元された建物8棟などは、2019(令和元)年10月31日未明の出火で焼失している。 平成復元が採用した相対説の「寸法記」絵図解読は、首里城接収後に駐屯した日本兵によって大龍柱の向きが正面に変えられたことを前提にしている。本稿ではその前提を検証対象とし、現在確認されている最古の首里城正殿写真(1877年撮影)などから、首里城接収を挟んだ時期以降の明治大正期における大龍柱の形状変化を検討した。そして、向きは日本兵によって改変されたのではなく、沖縄神社拝殿としての正殿修復< 1928(昭和3)年から1933(昭和8)年>で相対向きに変えられる以前は正面向きだった事実を示した。その上で相対説の「寸法記」絵図理解の前提が成立しないことを実証し、相対説は絵図資料を「誤読」していると指摘した。 これらの検証を通し、本稿は3代目大龍柱の「本来の向き」は、平成復元が基準とする1768年から正面向きだったと結論づけている。

- 著者

- Jean-Pierre ANTONIO

- 雑誌

- 鈴鹿国際大学紀要Campana = Suzuka International University journal campana (ISSN:13428802)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.61-70, 2004-03-20

In this assignment five student profiles are presented. The profiles are based on interviews conducted with students at a private university. The students are long term foreign residents of Japan who entered the Japanese educational system at various ages and as such all share the experience of having learned Japanese as a second language. In the first part of this project a brief description of the students' present educational environment and a description of the interview process is given. In the second part the students' profiles are presented. Finally, using students' educational experiences and self-evaluations of their Japanese language proficiency an attempt is made to draw some conclusions concerning the role the Japanese education system has played in the various degrees of success each student has achieved in acquiring Japanese language proficiency and cultural adjustment to life in Japan

1 0 0 0 軍事と技術

- 著者

- 陸軍兵器行政本部 編

- 出版者

- 軍事工業新聞出版局

- 巻号頁・発行日

- vol.(7月號), no.103, 1935-07

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1944年10月30日, 1944-10-30

- 著者

- 齊藤 伸

- 雑誌

- 聖学院大学総合研究所Newsletter

- 巻号頁・発行日

- vol.Vol.32, no.No.1, pp.36-37, 2022-09-01

1 0 0 0 OA わしづの七郎秀俊/大友のそく女若菜ひめ

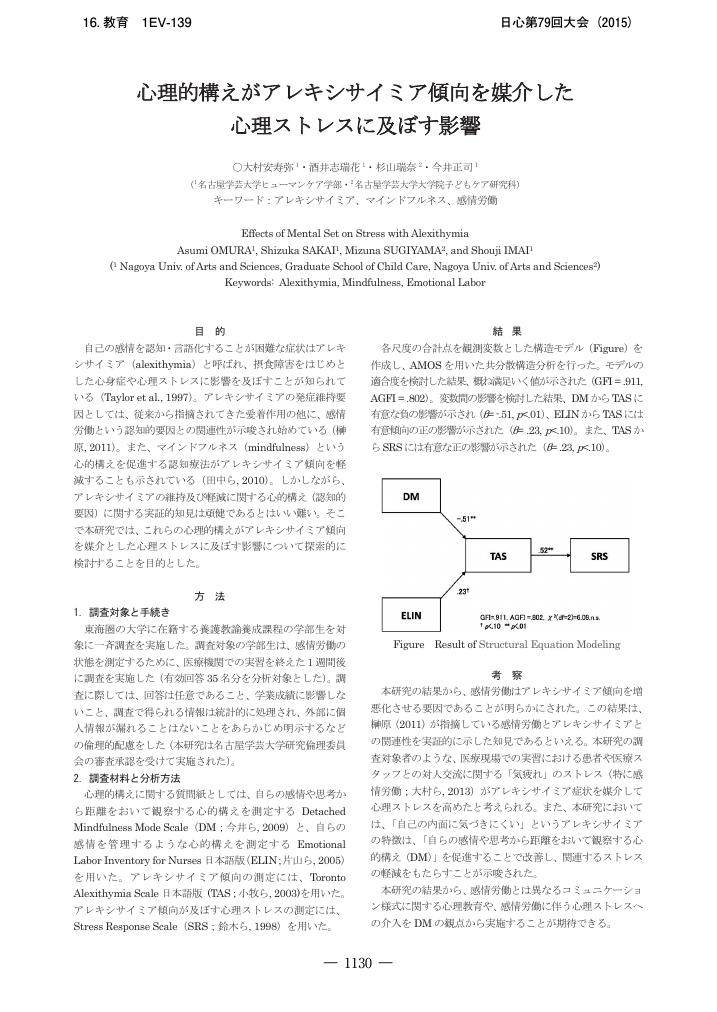

1 0 0 0 OA 心理的構えがアレキシサイミア傾向を媒介した心理ストレスに及ぼす影響

- 著者

- 大村 安寿弥 酒井 志瑞花 杉山 瑞奈 今井 正司

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第79回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.1EV-139, 2015-09-22 (Released:2020-03-27)