8 0 0 0 OA 「ジャポニスムの諸相」--日本を題材としたイエズス会劇を中心に

- 著者

- 古瀬 徳雄

- 出版者

- 関西福祉大学研究会

- 雑誌

- 関西福祉大学研究紀要 = The Journal of Kansai University of Social Welfare (ISSN:13449451)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.189-219, 2000-03

19世紀後半のパリ万博を動因とした日本美術の影響によってジャポニスムが始まったとされ、それに先立つ、出島での南蛮貿易による美術工芸品を中心とした、閉ざされた政情での日欧交流をプレ・ジャポニスムと言われているが、さらにさかのぼる16世紀に、イエズス会を中心としてヨーロッパでキリシタン大名高山右近についての演劇とオペラ上演が行われた。それが、日本の文化を早期からヨーロッパに紹介することとなり、日本を愛好する人を育てる温床を形成したのではないか。その土壌があればこそ印象派を生み出すことになっていったのではないか。ここには、単なる東洋への異国趣味にとどまらないジャポニスムが存在しているのではないのかという考え方である。それは果たして、真のジャポニスムへと発展していくものであるのかを検証していく。この考察は、ジャポニスム、つまり日本とヨーロッパとの文化的交流の軌跡の真価を明らかにする一つの方策となり得ると考えられる。まず、ジャポニスムの画期をパリ万博に先立つロンドンでの第一回万国博覧会(1851) 前後を境とし、17世紀から同万博までをプレ・ジャポニスムとし、万博以後をジャポニスムと捉える。17世紀にヨーロッパ列国の海外、特にアジア諸国に対する植民地政策は、同時にヨーロッパの伝統的文化様式と異なった視覚刺激への魅力を発掘させる契機となった。17世紀中頃からヨーロッパの王侯貴族、財を得た商人等の富裕層は、異文化のエキゾティシズムを求め中国・朝鮮・日本からオランダ東インド会社(VOC)の商人などを通じて、陶磁器をはじめとする美術工芸品、絹織物、家具、什器、香辛料、茶などが大量にヨーロッパに運び込まれた。当時のヨーロッパの製陶技術は品質の高い東洋の磁器に及ばず、輸入に頼る他なかった。さらに陶磁器の表面に描かれている鳥や花の紋様、山や川などの風景、人物の絵に象徴される共通したパターンは、異文化の香りに満ちたオリエンタリズムとなって、彼らを魅了したのである。17世紀末、ルイ14世の時代に収集した家具調度品や工芸品に中国からの渡来品が、シノワズリーの代表的なものである。しかし、これらの渡来品が中国でなく日本の品に独占される事情が起こる。1644年清国が中国を制覇、清の統一後も全国各地で内乱が続発し、オランダの東インド会社は1658~1729年の71年間中国からの陶磁器・茶などを輸入できなくなり、代替として長崎の出島から伊万里焼や美術工芸品が輸出されていく。これが一般的にプレ・ジャポニスムと言われているものである。本論では、これに右近の演劇やオペラをはじめイエズス会による諸作品が果たしてプレ・ジャポニスムの定義に相当するのかを論じていくが、その前にジャポニスムという言葉の概念の整理をしておく。ジャポニスムは、中国趣味と呼ばれるシノワズリーと同じ様に使われるが、ジャポネズリーとは意味を異にする。ジャポネズリーは、日本的なモティーフを作品に取り込み、文物風俗へのエキゾティックな関心に止まっているのに対して、ジャポニスムは日本美術からヒントを得て美術の様々なレヴェルにおいて新しい視覚表現を追及し、その影響は、絵画、彫刻、版画、工芸、建築、音楽、演劇、文学などから造園、服飾、写真、料理に至るまでの諸例の報告がある。近年ジャポニスムがジャポネズリーを含みこみ、広い意味を定着しつつあるが、厳密な意味で確かめておくために、ジュヌヴィエーブ・ラカンブルの定義を整理し列記する。(1) 折衷主義のレパートリーのなかに、日本のモティーフを導入すること(2) エキゾティックで自然主義的なモティーフを好んで模倣したもの(3) 日本の洗練された技法の模倣(4) 日本の美術に見られる原理と方法の分析と応用今までジャポネズリーと呼ばれていた現象は(1)と(2)にあたる。ジャポニスムは、(1)から(4)の全段階を示すものを指し、この定義を一貫した尺度として提示し、本論を展開する。

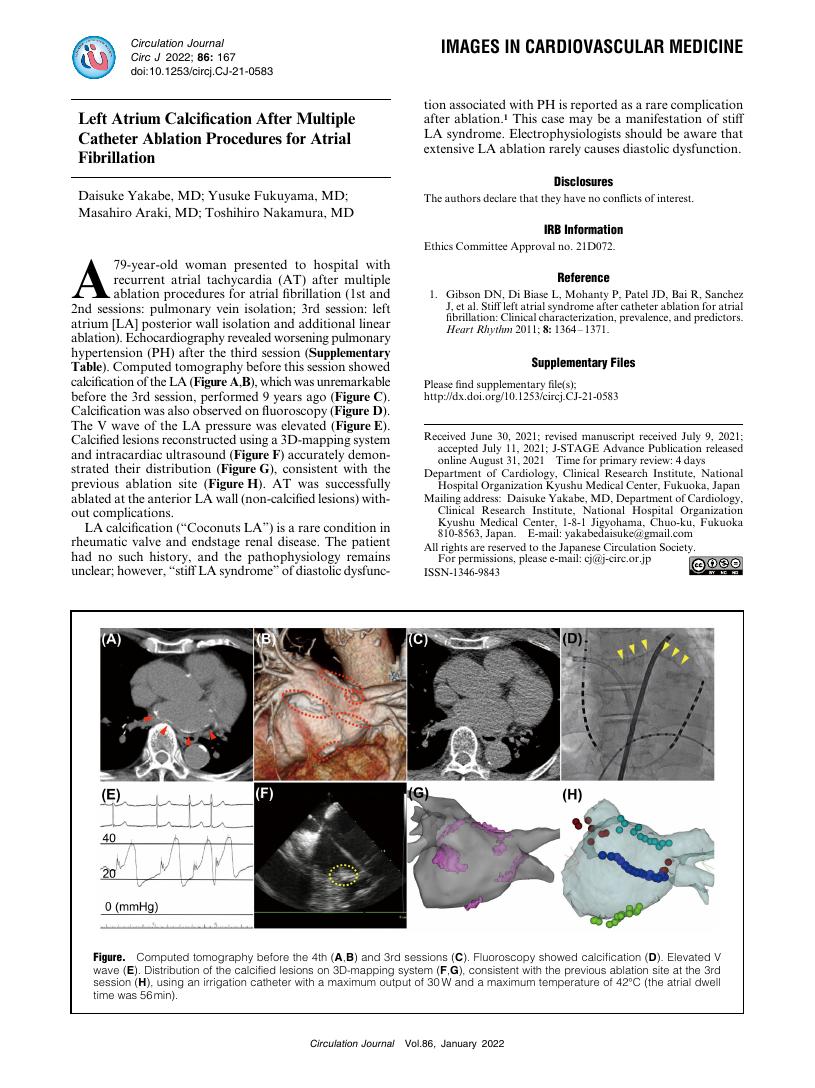

8 0 0 0 OA Left Atrium Calcification After Multiple Catheter Ablation Procedures for Atrial Fibrillation

- 著者

- Daisuke Yakabe Yusuke Fukuyama Masahiro Araki Toshihiro Nakamura

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.1, pp.167, 2021-12-24 (Released:2021-12-24)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 2

8 0 0 0 OA 日露間の平和条約締結交渉と両国の立場 : 第二次安倍政権後期から菅義偉政権まで

- 著者

- 青井佳恵

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 調査と情報 (ISSN:13492098)

- 巻号頁・発行日

- no.1157, 2021-11-12

8 0 0 0 OA 贅沢病は裕福な人に多いか

- 著者

- 福田 吉治

- 出版者

- 公益財団法人 医療科学研究所

- 雑誌

- 医療と社会 (ISSN:09169202)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.31-39, 2012 (Released:2012-04-28)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 1 1

【目的】 所得,学歴,職業等の社会経済的要因に伴う健康水準の違い,すなわち健康格差が注目されている。本研究は,主要な生活習慣病および健康関連生活習慣と所得との関係について,一般住民の意識ならびに実態を調べることを目的とした。【方法】 一般住民の意識調査として,山口県の4つの自治体から無作為に抽出した30~59歳の男女650名を対象に,裕福な人がそうでない人に比較して健康問題になりやすいかどうかについて自記式郵送調査を行った。実態調査として,国民生活基礎調査(平成19年)を用い,所得と健康問題との関連をRelative Index of Inequality(RII)を指標に分析した。【結果】 一般住民の意識調査では,650名のうち363名より回答があり(回答率55.8%),うつ病を除く全ての疾病(糖尿病,高血圧,脳卒中など)で裕福な人ほどなりやすいと回答した者の割合が高かった。喫煙や過剰飲酒は,裕福な人ほど少ないと回答した者の割合が高かった。実態調査では,脳卒中,心臓病,うつ病,喫煙で,所得が高い人ほどその割合が有意に低かった。【考察】 本研究から,生活習慣病やそのリスクとなる不健康な生活習慣は総じて所得の低い者に現れやすいが,一般住民には逆の意識があることがわかった。健康格差についての認識,すなわち,社会経済的に不利な状況は生活習慣病のリスクを高めることの認識を高めることが,それらのリスクを低下させることに繋がると考えられる。

- 著者

- 鈴木 哲 稙田 一輝 渡邉 進

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.5, pp.699-702, 2011 (Released:2011-11-25)

- 参考文献数

- 12

〔目的〕ベッドのギャッジアップ角度が脊椎カーブに与える影響を座位姿勢と比較し検討することを目的とした.〔対象〕健常成人10名とした.〔方法〕ベッド上背臥位(ギャッジアップ0°,30°,60°)と2座位姿勢(脱力座位および直立座位)の脊椎カーブをSpinal Mouseを使用し測定し5条件間で比較した.〔結果〕腰椎カーブは30°,60°のギャッジアップ角度で中間位を超えて後彎位をとり,その程度はギャッジアップ0°および直立座位と比べて大きかった.〔結語〕脊椎カーブの観点から考えると,脊椎圧迫骨折患者の離床の際には30°以上のギャッジアップ角度をとらせるより,直立座位を取らせる方が疼痛を増強する可能性が少ない場合があり得る.

8 0 0 0 OA 「政策の窓」モデルを用いた大学入試政策の分析可能性

- 著者

- 中村 恵佑

- 出版者

- 日本教育政策学会

- 雑誌

- 日本教育政策学会年報 (ISSN:24241474)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.184-194, 2018 (Released:2019-05-31)

This paper uses the“Policy Window”model to argue the reason why the Japanese university entrance exam is being reformed at this time. This study has academic and social significance. New information is gained by analysis of policy formation process of the Japanese university entrance exam which has been undeveloped till now, and it gives us beneficial information to properly form the Japanese university entrance exam policy. Through this study, it becomes clear that there are three streams in the current reformation: problem, policy, and politics. The problem stream describes the recognition of an improvement in college preparedness through cooperation between high schools and universities. The policy stream describes making minute policies to solve this problem. The politics stream describes having a stable government to drive concrete reforms. Joining these streams opens policy window so that reformation can be carried out. On the basis of this result, it can be said that the reformation of the Japanese university entrance exam needs not only initiative taken by politicians but also the appropriate recognition of problems and making minute policies and a joining of these streams.

8 0 0 0 OA 底面境界適合型 MPS 法の開発

- 著者

- 松本 久也 井元 佑介 浅井 光輝 三目 直登

- 出版者

- 一般社団法人 日本計算工学会

- 雑誌

- 日本計算工学会論文集 (ISSN:13478826)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, pp.20210017, 2021-10-29 (Released:2021-10-29)

- 参考文献数

- 33

粘性流れ問題に対し海底面形状に適合した座標変換を適用した,底面境界適合型 moving particle semi-implicit/simulation (MPS) 法を提案する.また,この座標変換の際に出現する混合偏微分の計算モデルを提案する.この混合偏微分モデルは,MPS 法の既存の微分作用素モデルを包括する形で導出する.提案手法の精度検証として,混合偏微分モデルおよび曲線座標系におけるラプラシアンモデルの収束性の評価を行う.加えて,底面が曲線的な容器内の静水圧問題を解析し,底面境界適合型 MPS 法の精度を検証するとともに,三角形状障害物を有するダムブレイク問題を解析し,動的な問題への適用性を議論する.

8 0 0 0 OA イタリア 国会議員の定数削減に関する憲法改正国民投票

- 著者

- 芦田淳

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 285-2), 2020-11

8 0 0 0 OA 石狩データセンター奮闘記

- 著者

- Yusuke Kamio Masato Nitta

- 出版者

- The Japanese Society of Systematic Zoology

- 雑誌

- Species Diversity (ISSN:13421670)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.83-90, 2022-03-25 (Released:2022-03-25)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 2

Gemmaecaputia corrugata Tripathi, 1959 (Monogenea: Chauhaneidae), the type-species of Gemmaecaputia Tripathi, 1959, is redescribed from the gills of Sphyraena forsteri Cuvier, 1829 (Sphyraenidae) off Yomitan Town, Okinawa-jima island, Southern Japan, as a new country record. Sphyraena forsteri represents a new host record for this monogenean. The cox1 phylogenetic tree showed that G. corrugata and Pseudochauhanea macrorchis Lin, Liu, and Zhang, 2001 (Chauhaneidae) formed a sister group, but the 28S rDNA phylogenetic tree indicates that G. corrugata is nested in a clade comprised of Chauhaneidae and Protomicrocotylidae.

8 0 0 0 OA 摂関期古記録における「同車」をめぐる人間関係―「動く密室」と「開かれた密室」―

- 著者

- 溝邊 早紀

- 出版者

- 近畿大学大学院総合文化研究科

- 雑誌

- 総合文化研究 = Kindai University Graduate School of Interdisciplinary Human Studies

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.35-61, 2017-10-31

8 0 0 0 OA 伴天連見聞録殺生関白行状記

8 0 0 0 OA サメ・エイ類にみられる繁殖様式の多様性

- 著者

- Naoto Jimi Naohiro Hasegawa Masanori Taru Yuki Oya Hisanori Kohtsuka Shinji Tsuchida Yoshihiro Fujiwara Sau Pinn Woo

- 出版者

- The Japanese Society of Systematic Zoology

- 雑誌

- Species Diversity (ISSN:13421670)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.101-111, 2022-04-15 (Released:2022-04-15)

- 参考文献数

- 15

Members of the family Flabelligeridae are distributed worldwide, inhabiting the underside of rocks or within mixed sand sediments. Some genera of the family have gelatinous tunics with hooked chaetae. The genus Flabelligera Sars, 1829 is one of the members of the gelatinous free-living groups of Flabelligeridae. A fan-shaped cephalic cage, thick gelatinous tunic, and hooked neurohooks distinguish members of this genus. In Japan, Flabelligera affinis Sars, 1829 [Japanese name: Kanten-habouki] has been known as the sole Japanese species of Flabelligera inhabiting several locations. We reviewed Japanese species of Flabelligera from several sites from Hokkaido to Honshu and concluded that the Japanese “F. affinis” contained at least five different species under the specific name. In this study, we described them as five new species. All new species were collected from the underside of rocks in shallow to deep-sea depths. We have also provided mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I sequences for DNA barcodes of the new species.

8 0 0 0 OA 養鼠玉のかけはし

- 著者

- 春帆堂主人//述,皎天斎主人<酢屋国雄>//画

- 出版者

- 辻文助 〔ほか〕

- 巻号頁・発行日

- vol.上巻, 1775

8 0 0 0 OA ぺた語義:大学入学共通テスト新科目「情報」〜これまでの経緯とサンプル問題〜

8 0 0 0 OA 幻肢痛の脳内メカニズム

- 著者

- 住谷 昌彦 宮内 哲 前田 倫 四津 有人 大竹 祐子 山田 芳嗣

- 出版者

- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会

- 雑誌

- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.1-10, 2010-01-25 (Released:2010-08-04)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 3

四肢切断後に現れる幻肢痛をはじめとする神経障害性疼痛の発症には末梢神経系と脊髄での神経系の異常興奮とその可塑性に加え,大脳を中心とした中枢神経系の可塑性が関与していることが,最近の脳機能画像研究から確立しつつある.本稿では,幻肢痛を含む病的疼痛全般は脊髄よりも上位の中枢神経系に由来するというわれわれの持論から,まず幻肢の感覚表象について概説し,続いて幻肢の随意運動の中枢神経系における制御機構から「幻肢が中枢神経系にとって健常肢として存在すれば幻肢痛が寛解する」という仮説を提案する.この仮説を,われわれが行っている鏡を用いて幻肢の随意運動を獲得させることによる臨床治療(鏡療法)から検証し,鏡療法の有効性と限界,そして今後の幻肢痛および神経障害性疼痛に対する新規神経リハビリテーション治療の可能性について概説する.