1 0 0 0 OA 生後1カ月以降に発症した小児低酸素性虚血性脳症の長期予後

- 著者

- 北井 征宏 大村 馨代 平井 聡里 荒井 洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.43-48, 2015 (Released:2015-03-20)

- 参考文献数

- 12

【目的】小児期発症低酸素性虚血性脳症 (HIE) の長期予後に影響する因子を明らかにし, 予後予測に基づく療育計画を提言する. 【方法】生後1カ月以降発症のHIE 42例 (男28例, 女14例, 発症年齢2カ月~13歳10カ月, 経過観察期間1年~14年) を, 粗大運動予後から軽度群 (独歩可), 中等度群 (歩行器歩行可), 重度群 (自力移動不可) に分け, 頭部MRI所見, 発症年齢, 臨床経過, 合併症を後方視的に比較検討した. 【結果】軽度群10例, 中等度群10例のMRI所見は全例限局性損傷, 重度群22例中19例は広範性損傷, 3例は乳児期発症の限局性損傷であった. 中等度群で新生児HIE類似の基底核視床+中心溝周囲病変を示した3例は生後5カ月未満発症であった. 軽度群10例中7例は5カ月以内に独歩を再獲得したが, 9例で中等度以上の知的障害, 3例で重度視覚障害を認めた. 重度群の過半数に外科的合併症 (股関節脱臼, 側彎, 気管切開, 胃瘻) を認め, 紹介までに半年以上を要した6例中5例は, 初診時すでに合併症が進行していた. 【考察】限局性脳損傷例は移動機能獲得を目指したリハビリテーションとともに, 早期に独歩を獲得できても知的障害や視覚障害に対する療育の重要性が高い. 広範性脳損傷例は, 機能獲得は困難だが, 合併症予防のため早期からのリハビリテーションが重要である. MRI所見, 発症年齢, 臨床経過から予後を予測し, 適切な療育計画を立てる必要がある.

1 0 0 0 OA 現代イスラーム国家論 : 『アル=マナール』派思想における政府と立法

- 著者

- 小杉 泰

1 0 0 0 OA 「婚育」による結婚・家族形成の意識変化

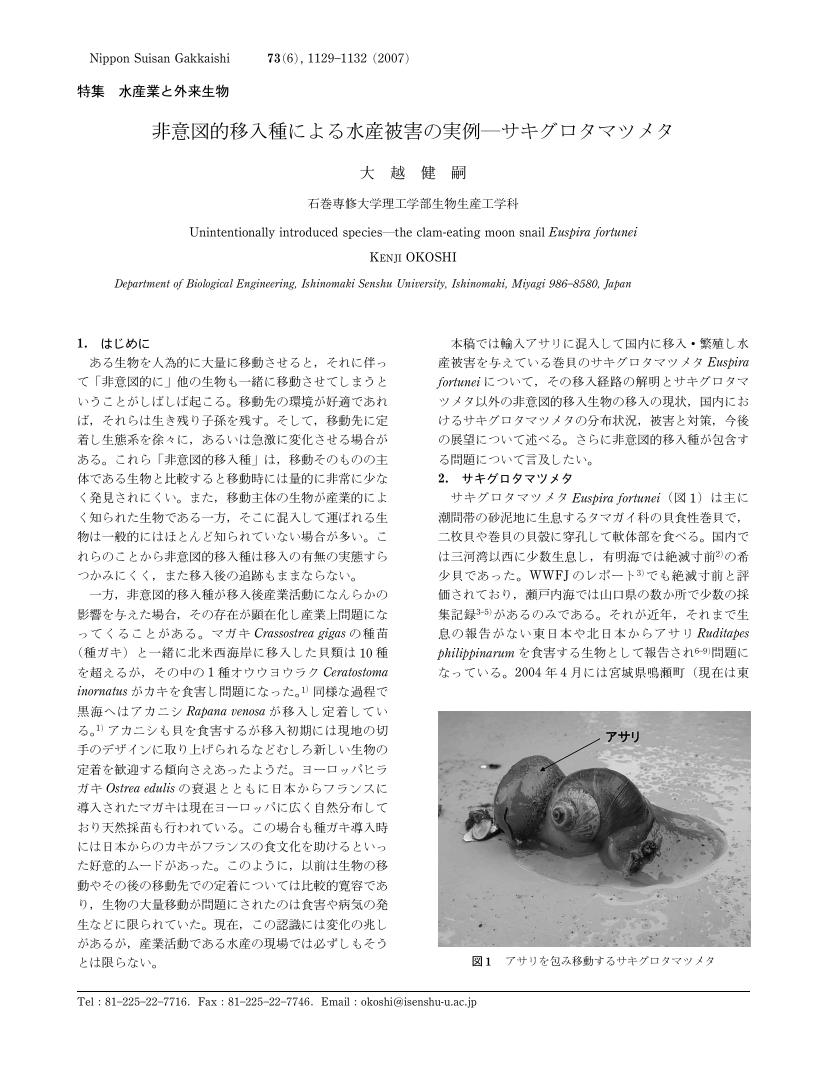

1 0 0 0 OA 非意図的移入種による水産被害の実例—サキグロタマツメタ

- 著者

- 大越 健嗣

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.6, pp.1129-1132, 2007 (Released:2007-11-26)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 10 10

- 著者

- Miyake Youichiro

- 出版者

- 立命館大学ゲーム研究センター

- 雑誌

- REPLAYING JAPAN (ISSN:24338060)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.105-110, 2020-03

1 0 0 0 OA <座談会>呪言・呪謡を中心にしてみる南島文学

1 0 0 0 超簡単!イメージ読書術 : 映画を観ているみたいに小説が読める

1 0 0 0 OA サンスクリーン製剤化技術の特徴

- 著者

- 福井 崇

- 出版者

- 日本香粧品学会

- 雑誌

- 日本香粧品学会誌 (ISSN:18802532)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.119-123, 2017-06-30 (Released:2018-06-30)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

Along with the increasing awareness to protect the skin from UV light in these days, multi-functionalization is required to sunscreen not only for pool, sea and sports use, but also for daily use. In addition to UV protection efficacy, less burden use feeling on the skin such as transparency after applying, moisturizing effect and comfortable feeling is needed. In order to achieve both high UV protection efficacy and comfortable use feeling, efficient UV protection is very important. This article reviews UV filters with high UVA protection efficacy and high transparency by using plate like zinc oxide. And also it reviews the formulation technology with high moisturizing effect by using plate like zinc oxide and oil, and even protection film technology with α-gel capsule of UV absorbers.

1 0 0 0 OA 買収後の企業再生を成功に導くケイパビリティ

- 著者

- 芦澤 美智子

- 出版者

- 日本ベンチャー学会

- 雑誌

- 日本ベンチャー学会誌 (ISSN:18834949)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.15-24, 2012-09-15 (Released:2019-04-21)

企業買収は企業が成長を遂げるにあたっての有効な手段の1つである。昨今の経済状況を反映して買収対象企業の多くは再生が必要なものであり、買収後の企業再生の成功要件を明らかにすることは実務的にも学術的にも意義あることと言える。しかしながら、企業再生の戦略研究は約30年の歴史があるものの未だに明らかになっていないことが多い。本論文では買収後の企業再生戦略の理解を深めるために、日本電産が手掛けた企業再生の4事例を用いて分析を行う。その分析にあたっては、企業再生戦略の先行研究を踏まえ、そこにケイパビリティ・パースペクティブの観点を導入する。これにより買収後に行われる企業再生をいかに成功に導くかの理解を深め、また、今後の企業再生の戦略研究発展の土台となる分析視点を提示することを目的とする。

1 0 0 0 OA 京都大学農学部北海道演習林植物目録

- 著者

- 岡本 省吾

- 出版者

- 京都大学農学部附属演習林

- 雑誌

- 京都大学農学部演習林報告 = BULLETIN OF THE KYOTO UNIVERSITY FORESTS (ISSN:0368511X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.35-87, 1956-03-25

1 0 0 0 OA 資源問題に直面するモータ用永久磁石の研究動向と課題

- 著者

- 小澤 純夫 科学技術動向研究センター

- 出版者

- 科学技術政策研究所 科学技術動向研究センター

- 雑誌

- 科学技術動向2010年9月号 = Science & Technology Trends (ISSN:13493663)

- 巻号頁・発行日

- 2010

- 著者

- Yamazaki Yohei Meirelles Pedro Milet Mino Sayaka Suda Wataru Oshima Kenshiro Hattori Masahira Thompson Fabiano L. Sakai Yuichi Sawabe Toko Sawabe Tomoo

- 出版者

- Nature Publishing Group

- 雑誌

- Scientific reports (ISSN:20452322)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, 2016-02-25

- 被引用文献数

- 75

Gut microbiome shapes various aspects of a host's physiology, but these functions in aquatic animal hosts have yet to be fully investigated. The sea cucumber Apostichopus japonicus Selenka is one such example. The large growth gap in their body size has delayed the development of intensive aquaculture, nevertheless the species is in urgent need of conservation. To understand possible contributions of the gut microbiome to its host's growth, individual fecal microbiome comparisons were performed. High-throughput 16S rRNA sequencing revealed significantly different microbiota in larger and smaller individuals; Rhodobacterales in particular was the most significantly abundant bacterial group in the larger specimens. Further shotgun metagenome of representative samples revealed a significant abundance of microbiome retaining polyhydroxybutyrate (PHB) metabolism genes in the largest individual. The PHB metabolism reads were potentially derived from Rhodobacterales. These results imply a possible link between microbial PHB producers and potential growth promotion in Deuterostomia marine invertebrates.

- 著者

- 家田 愛子 Ieda Aiko

- 出版者

- 名古屋大学大学院法学研究科

- 雑誌

- 名古屋大學法政論集 (ISSN:04395905)

- 巻号頁・発行日

- vol.169, pp.153-195, 1997-06-30

1 0 0 0 OA 日本一のクラゲ天国田辺湾(36) ヒクラゲ

1 0 0 0 OA ヒクラゲの刺傷

- 著者

- 久保田 信 足立 文

- 出版者

- 黒潮生物研究財団

- 雑誌

- Kuroshio Biosphere (ISSN:13492705)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.31-34, 2013-03

We reported here several sting cases by tentacles of Tamoya haplonema (Cnidaria, Cubozoa) collected in the Inland Sea of Japan in these four years (2009-2012). All cases experienced by us were not severe and swollen portions cured within a week because of hands were stung.

1 0 0 0 OA 再洗礼派の教会観 : スイス兄弟団を中心に

- 著者

- 高橋 弘

- 出版者

- 日本基督教学会北海道支部/北海道基督学会 = The Hokkaido Society of Christian Studies

- 雑誌

- 基督教学 (ISSN:02871580)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.1-19, 1985-07-15

1 0 0 0 OA 人環フォーラム No. 19

- 出版者

- 京都大学大学院人間・環境学研究科

- 雑誌

- 人環フォーラム (ISSN:13423622)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, 2006-09-30

<巻頭言>究極の他者

1 0 0 0 OA Notes on Some Rare Fishes of Japan, with Descriptions of Two New Genera and Six New Species

- 著者

- Tanaka Shigeho

- 出版者

- College of Science, Imperial University

- 雑誌

- The journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo, Japan = 東京帝國大學紀要. 理科

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.1-24, 1908-07-28

1 0 0 0 OA <論文>軍政下アルゼンチンの移民コミュニティと「日系失踪者」の政治参加

- 著者

- 石田 智恵

- 出版者

- 京都大学大学院人間・環境学研究科 文化人類学分野

- 雑誌

- コンタクト・ゾーン = Contact zone (ISSN:21885974)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2014, pp.56-82, 2015-03-31

本論文は、1970年代後半アルゼンチンの軍事政権下で反体制派弾圧の方法として生み出された「失踪者」の大量創出という文脈において、日本人移民とその子孫、およびかれらのコミュニティがどのような位置を占めていたか、また「失踪」にいたった日系人たちの政治参加において出自やネイションはいかなる意味を持っていたのかについて、軍政下の国民社会をコンタクト・ゾーンとして捉えることで考察する。軍部は「反乱分子」とみなした人々を次々と拉致・拘留・拷問しながら、被害者を「失踪者」と呼んで行為を否認することで、社会全体を恐怖によって沈黙させた。この体制はコンタクト・ゾーンそのものを消失させようとするものである。日系コミュニティは、アルゼンチン社会における「日本人」に対する肯定的イメージの保守を内部規範とし、個人の政治への参加をタブーとすることで、軍政に翼賛的なモデル・マイノリティを生み出す装置として機能していた。70年代の若者たち「二世」の多くは「日本人」の規範を抑圧と感じ、そこからの離脱に向かった。重複する国家とコミュニティの規範を破り、別様の社会を求めて政治に参加することは「失踪」の対象となった。「日系失踪者」たちの思想や行動についての周囲の人々の語りから、かれらが身を投じた政治とは、個人の社会性・政治性の否定の上に成り立つ国民の安全保障を拒否し、コミュニティを媒介したネイションへの同一化ではなく、個人の位置を自ら社会につくりだすことで社会を変えるための方法であったと理解できる。