- 著者

- 酒井 由紀子

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.2-10, 2008 (Released:2008-04-01)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 2 1

欧米と日本でのEvidence-Based Medicine(EBM)とEvidence-Based Librarianship(EBL)/Evidence-Based Library and Information Practice(EBLIP)における,医学図書館員を中心とした図書館員の活動を対比しながら概観した。欧米では,EBMにおける医療従事者の支援活動が臨床の場にまで拡大され,EBL/EBLIPにおいても調査研究を中心とした幅広い活動が積極的に行われていることがわかった。日本でもEBL/EBLIPの適用を通じて図書館の活性化が可能か,その課題と展望についても考察した。前編では,EBMにおける医学図書館員のEvidence-Based Practice (EBP) 支援活動について述べる。

- 出版者

- 二洋会本部

- 巻号頁・発行日

- 1974

- 著者

- 大串 健吾

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.206, 2000-03-31 (Released:2016-11-17)

1 0 0 0 OA 湿熱加温の健康な若年女性の排尿回数およびQOLへの影響

- 著者

- 細野 恵子 井垣 通人

- 出版者

- 日本看護技術学会

- 雑誌

- 日本看護技術学会誌 (ISSN:13495429)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.3, pp.4-9, 2012-01-15 (Released:2016-08-01)

- 参考文献数

- 15

蒸気温熱シートによる湿熱加温が健康な若年女性の排尿回数および QOLに与える影響を明らかにする目的で,健康な若年女性 50名を対象に,1日の排尿回数を調査し,排尿回数が 7回/日以上の 15名を対象として,蒸気温熱シートを 3日間 (対照期 3日) 貼付 (腰部適用 7名,下腹部適用 8名 ; 平均貼付時間 9.3 ± 1.9/日) し,排尿回数とQOL,バイタルサインの変化を測定した.その結果,腰部あるいは下腹部への湿熱加温により,排尿回数の有意な減少を認めた.QOL (MOS36-Item Short-Form Health Survey-v2 ; SF-36v2) の変化では有意な改善は認められなかったが,下位尺度「日常役割機能 (精神) において改善傾向が認められた.38~40℃の穏やかな湿熱加温は自律神経活動を刺激し,交感神経活動の抑制あるいは副交感神経活動の亢進を促すことが報告されており,本試験においても湿熱加温による自律神経活動の変化が排尿回数の有意な変化および QOLの改善をもたらす可能性が示唆された.

1 0 0 0 IR 清正公信仰の研究 : 近世・近代の「人を神に祀る習俗」

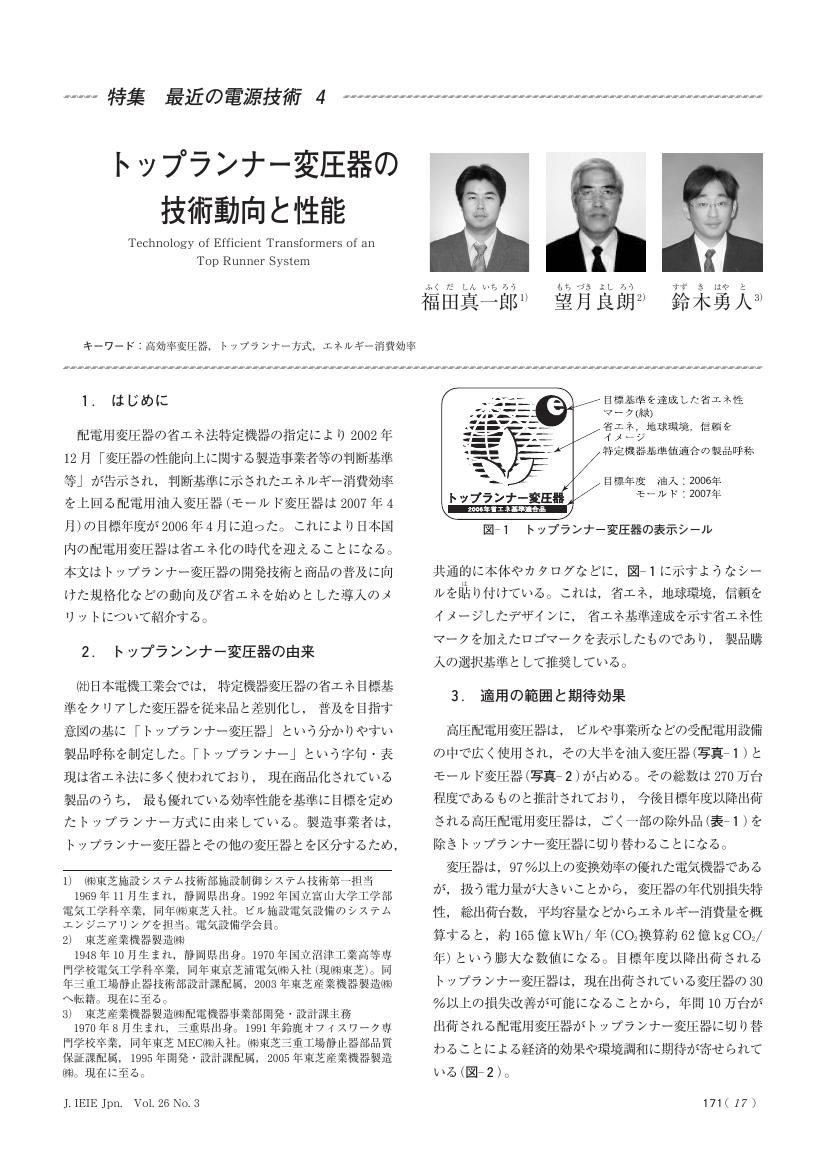

1 0 0 0 OA トップランナー変圧器の技術動向と性能

- 著者

- 福田 真一郎 望月 良朗 鈴木 勇人

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.171-174, 2006-03-10 (Released:2015-06-12)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA (4)セラチア病院感染問題と危機管理

- 著者

- 大田 豊隆

- 出版者

- 一般社団法人 国立医療学会

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.36-37, 2005-01-20 (Released:2011-10-07)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 緒方 克守 吉田 遼司 米田 雅一 竹下 尚志 中山 秀樹 篠原 正徳

- 出版者

- 社団法人 日本口腔外科学会

- 雑誌

- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.11, pp.719-725, 2019-11-20 (Released:2020-01-20)

- 参考文献数

- 22

Traumatic carotid-cavernous sinus fistula (t-CCF) is an arteriovenous fistula formed by the tearing of the internal carotid artery running in the cavernous sinus, accompanied by head/maxillofacial injuries. Patients with this disease rarely show spontaneous closure and often require urgent endovascular treatment. We report a case of t-CCF that developed following jaw and zygoma fractures and was successfully treated by manual carotid compression. A 35-year-old man was referred to our hospital to undergo treatment for multiple maxillofacial fractures. On the first day after injury, open reduction and internal fixation of the mandible were conducted with the patient under general anesthesia. On the fifth day after injury, diplopia of the left eye suddenly appeared. On the seventh day after injury, left exophthalmos/edema of the left upper eyelid/left abducens nerve palsy/bilateral ptosis, and hyperemia of the bulbar conjunctiva appeared. On the 15th day after injury, cerebral angiography revealed a definitive diagnosis of t-CCF. Supervised manual carotid compression during the waiting period before endovascular treatment led to improvement in various symptoms from the 19th day after injury. Cerebral angiography, which was performed again for endovascular treatment, revealed that arteriovenous fistula resolved spontaneously. Therefore, treatment was discontinued, and the patient was followed up with a conservative approach. By 9 months after injury, all symptoms, including left oculomotor nerve palsy had disappeared. There was no evidence of recurrence 10 years after injury.

1 0 0 0 OA シナリオ自動生成のための映画脚本ストーリー展開構造分析とプロット生成

- 著者

- 川野 陽慈 宇都宮 悠輝 高屋 英知 山野辺 一記 栗原 聡

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)

- 巻号頁・発行日

- pp.3D5OS22b04, 2020 (Released:2020-06-19)

近年ゲーム業界は拡大しており,必要とされるシナリオの数も増加している.そのためにシナリオ自動生成が求められている.シナリオの自動生成手法には完成稿を直接作成する方法もある.しかし,本研究ではより自由度が高くシナリオの崩壊が起きづらい方法として,シナリオの大筋の流れを記載したプロットを物語の共通構造で生成する手法を提案する.シナリオの自動生成には素材となるシナリオのプロットデータが必要となるが,人手で大量のデータを用意するのは難しい.そのため,現存するシナリオからプロット作成のためのデータを抽出し素材として用いることが必要となる.そこでシナリオ自動生成のため映画脚本に着目した.映画脚本をシナリオ自動生成の素材とするためにはストーリー展開を構造化したプロットが必要となる.それを映画脚本から抽出するためにストーリー展開の変化する点で映画脚本を分割することを試みた.映画の登場人物に着目することで,ストーリー展開の変化を捉えられることが示唆された.また,シナリオの素材を元にしたプロット生成において,作品性の調整を自由に行えるシステムを作成し有効性の検討を行った.

- 著者

- Jingying WANG Pengfei JU Li LEI

- 出版者

- The Japan Society of Mechanical Engineers and The Heat Transfer Society of Japan

- 雑誌

- Journal of Thermal Science and Technology (ISSN:18805566)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.JTST0004, 2019 (Released:2019-02-18)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

A two-dimensional finite volume method (FVM) based on structured grids is developed to solve the axisymmetric radiative heat transfer with absorbing, emitting and anisotropically scattering media. The present scheme is not derived by discretizing axisymmetric radiative transfer equation (RTE), but by taking the axisymmetric limit of general 3D radiation FVM, which can save the computation workloads greatly and avoid the singularity of the axisymmetric RTE when r→0. Because of sharing same philosophy and meshes, it has very strong potentials of being coupled with popular computational fluid dynamics (CFD) solvers. This method is also fully validated by three benchmark cases: the cylindrical enclosure, truncated conical enclosure, and rocket nozzle, and performs excellently both in prediction accuracy and geometric flexibility.

1 0 0 0 OA A Comparative Study of Adjustability of Grasping Force between Young People and Elderly Individuals

- 著者

- Tatsuya Kaneno Muku Ito Naoto Kiguchi Akihiro Sato Kazunori Akizuki Jun Yabuki Yuki Echizenya Satoshi Shibata

- 出版者

- Japanese Association of Occupational Therapists

- 雑誌

- Asian Journal of Occupational Therapy (ISSN:13473476)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.69-75, 2019 (Released:2019-09-28)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 2

Purpose: This study aimed to compare adjustability of grasping force (AGF) between people belonging to young and elderly age-groups. Methods: Twenty young people and 20 elderly people, with no previous pathology involving the hands and fingers, were included in the study, and an AGF assessment was performed for all the subjects using an iWakka. Subjects adjusted the grasping force according to the target value displayed on the monitor by opening or closing the iWakka. Results: The assessment of AGF was performed separately from that of the gripping force, and the latter was found to be comparable between the two groups. The mean AGF was found to be 8.9 ± 4.0 g and 7.6 ± 2.8 g for the dominant and the non-dominant hand, respectively, in the elderly group, as compared to the mean AGF for the dominant and the non-dominant hand of 4.4 ± 1.2 g and 4.4 ± 0.6 g, respectively estimated in the young age-group. A t-test conducted after controlling the disparate factors (sex, handedness, gripping force) between the subjects of the two groups, showed that there was a significant difference in AGF between the young and the elderly groups for both the dominant (p = 0.03) and the non-dominant hand (p = 0.02), indicating that the AGF of the elderly people was significantly lower than that of the young study-subjects.Conclusions: Our findings suggest that AGF decreases with aging and that it is necessary to assess AGF separately from the gripping force, to make a precise comparison.

1 0 0 0 OA 福知山城の石垣の石材

- 著者

- 藤原 紀幸 小瀧 篤夫 崎山 正人

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 第124年学術大会(2017愛媛) (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- pp.323, 2017 (Released:2018-03-30)

1 0 0 0 OA 子ども時代の旅行経験と家族旅行に対する価値観について

- 著者

- 森下 晶美

- 出版者

- 東洋大学国際地域学部

- 雑誌

- 観光学研究 = Journal of Tourism Studies (ISSN:13472240)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.115-128, 2014-03

1 0 0 0 OA 百物語の黄昏 : 近代の百物語小説をめぐって(<特集>怪異をひらく-近代の時空へ)

- 著者

- 田中 貴子

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.11, pp.16-26, 2005-11-10 (Released:2017-08-01)

百物語は江戸時代に流行した怪談会であるが、近代小説にはこの「場」を題材としたものがいくつか見られる。奇しくも明治四十四年には森鴎外と泉鏡花が、大正十三年には泉鏡花と岡本綺堂が、それぞれ百物語をテーマとした小説を発表した。本稿では、近代においては百物語を共有する「恐怖の共同体」が失われていることを指摘し、そのうえで、百物語小説がどのような意図によって書かれたかを、鏡花作品を中心として述べた。

1 0 0 0 OA クール・ジャパンを外交・産業政策にいかに生かすか

1 0 0 0 OA 下肢各部の局所的圧迫が皮膚血流量に及ぼす影響

- 著者

- 川 秀子 諸岡 晴美 北村 潔和 諸岡 英雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.7, pp.491-494, 1995-07-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA ヒト多能性幹細胞からのゼノフリー間葉系幹細胞誘導法と維持培養法の開発

将来の再生医療や創薬研究に資する安全な間葉系幹細胞をiPS細胞から効率的に得る方法を確立するため、異なる3つの細胞系譜(神経堤細胞と神経細胞と中胚葉細胞)を経由して間葉系幹細胞を誘導するゼノフリーの方法の開発を行った。また、同一ロットの細胞を大量に得るため、中間段階の細胞の拡大培養・凍結保存法の開発を試みた。誘導された間葉系幹細胞の品質は、骨・軟骨・脂肪への分化能で比較・評価した。神経堤細胞と中胚葉細胞を経由した分化誘導法の確立に成功し、神経細胞を経由した分化誘導法の確立には一部成功した。拡大培養については神経細胞について成功し、神経堤細胞、中胚葉細胞、間葉系幹細胞については一部成功した。

1 0 0 0 OA 臨床薬理遺伝学と将来の薬物療法への展望

- 著者

- 有吉 範高

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.3, pp.181-186, 2002 (Released:2003-01-28)

- 参考文献数

- 23

ヒューマンゲノムプロジェクトの成果が今後の医療を大きく変革させると言われている.とりわけ医薬品に関わる業界へのインパクトは大きく,創薬のプロセスから臨床現場における薬剤の使い方に至るまで薬物に関わるおおよそ全ての過程が変貌するであろうと予想されている.文部科学省科学技術政策研究所·科学技術動向研究センターの技術予測調査によれば,2012年には個人個人の遺伝子の構造,一塩基多型(SNPs)等を含む全塩基配列が即座に安価で決定できるようになり,診断やオーダーメード治療に普及する,そうである.しかしながら薬物療法の現場において治療前にどのような遺伝子診断を行い,患者一人一人に最適な与薬を行うかという問題を,概念的にではなく現実問題として捉えた場合,技術の発展による診断法の進歩と低コスト化だけではおおよそ不充分である.インフォームドコンセントの在り方等倫理的な問題を含めた遺伝子診断体制の整備も無論急務ではあるが,もっとも重要と考えられることは臨床における充分なevidenceの蓄積である.すなわち与薬前に判定を行う遺伝子多型は,診断や薬物療法における有用性が確立されたものであり,真に患者のメリットになるものでなければならないのはもちろんのこと,遺伝子型にプラスして表現型に影響を及ぼす患者の年齢,病態,併用薬等を加味した上での投与設計がなされて始めて個人個人に最適化された薬物療法が達成できる.本稿では,遺伝因子が薬物療法において重要であるとの認識の出発点から,薬理遺伝学という学問領域の開花·発展の歴史を振返り,現状における問題点を通じて10年後(2012年)という近い将来の薬物療法への臨床薬理遺伝学の応用について展望してみたい.