1 0 0 0 OA 北海道太平洋沿岸域におけるサケ幼稚魚の摂餌特性と餌料環境に関する研究

- 著者

- 関 二郎

- 出版者

- 水産庁さけ・ます資源管理センター

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.1-104, 2005 (Released:2011-03-05)

1 0 0 0 OA 降海期サクラマス幼魚によるサケ稚魚の捕食試験

降海期におけるサクラマス幼魚によるサケ稚魚の補食実態を明らかにするために、1995年と1996年の3月に飼育池において補食試験を行った。サクラマス幼魚によるサケ稚魚の補食率と平均補食尾数は、1995年ではパーが45.1%と1.1尾、スモルトが29.2%と0.4尾、1996年ではパーが60.0%と1.1尾、スモルトが50.0%と1.0尾であった。サケ稚魚を補食していたサクラマス幼魚の尾叉長範囲は11.8-17.1cmであった。1995年では大型のパーほど1個体当たりが補食したサケ稚魚の個体数が多い傾向が認められた。また、1996年ではパー、スモルトともにサクラマス幼魚の尾叉長が大きいほど補食したサケ稚魚のサイズが大きい傾向が認められた。降海時期ではパーは放流地点付近に滞留する傾向が強いことから、サクラマス幼魚とサケ稚魚を同時に増殖している河川では、サクラマス幼魚の補食によるサケ稚魚の減耗を抑制するために、サクラマス幼魚の0(+)秋放流や1(+)スモルト放流の放流地点はサケ稚魚より上流に設定すべきと考えられた。

1 0 0 0 OA 北西太平洋における冬季のサケ・マス分布

- 著者

- 島崎 健二 中山 信之

- 出版者

- 北海道大学水産学部

- 雑誌

- 北海道大學水産學部研究彙報 (ISSN:00183458)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.87-98, 1975-06

1 0 0 0 OA 正弦波内部モデルを用いたアクティブフィルタの電流制御

- 著者

- 福田 昭治 依田 武仁

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.12, pp.1440-1446, 2000-12-01 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 8 19

A new current control method based on the internal model principle in control theory is proposed. It uses a sinusoidal internal model, but it does not use any coordinate transformations. The method can be used for tracking an arbitrary number of harmonics, a DC component or a fundamental frequency component signal. It is applied to a single-phase PWM inverter and an active filter. Simulation and experimental results confirm the validity of the proposed method.

1 0 0 0 映画と演劇の批評文における記述対象の計量的比較

- 著者

- 村井 源 川島 隆徳 工藤 彰

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.279-284, 2011-05-28

- 参考文献数

- 5

評判分析などが自然言語処理技術によって進められているが,対象は主にWeb上のテキストであり,人文学的な批評文はその主たる対象となっていない.本研究では人文的な批評文の具体的批評対象を計量化することで,批評行為のより深い意味分析に向けての基礎固めを行う.本研究では批評文中の人名と作品に絞り,総合的作品である映画と演劇の批評において,誰についてどの作品について中心的に語られる傾向があるのかを計量し,カテゴリー分類と共起分析を行った.結果として演劇批評は集中的であり,映画批評は分散的・個別的であること,また演劇批評は強い芸術的指向性を持つことが明らかになった.

- 著者

- 実方 由佳

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.27-39, 2014-08-31 (Released:2018-07-20)

本研究では実践家の認知を媒介とすることで子ども虐待対応における複数の職種・機関による援助「専門職間連携」の観察を試みた.子ども虐待対応に関わる機会の多い児童相談所,保健所・保健センター,市区町村の児童家庭相談窓口を対象とした質問紙調査から得られた定量的データを用いて因子分析を行った結果,「メンバー間で行う作業」,「メンバーの関係性」,「対象への焦点化」の3つの潜在概念を抽出した.そして,「専門職間連携」の実体認知と「メンバー間で行う作業」と「メンバーの関係性」は相関するが,「対象への焦点化」は疑似相関であることが明らかとなった.この分析結果からクライエントを理解しようとする力動がなくても"連携している"と錯覚する可能性を指摘し,これを"「専門職間連携」の擬態化"と呼称した,この分析結果を知識として理解することにより,実践家の意思によって「対象への焦点化」を強化することも可能と考えられる.

- 著者

- Ryo Kondo Ayuki Nakano Daiki Asano Akane Morita Shiho Arima Asami Mori Kenji Sakamoto Tohru Nagamitsu Tsutomu Nakahara

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.5, pp.859-863, 2020-05-01 (Released:2020-05-01)

- 参考文献数

- 26

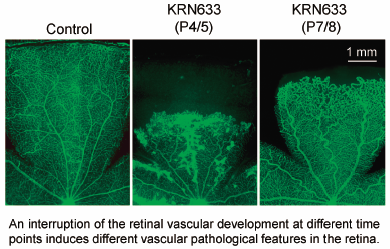

Pathological angiogenesis is a leading cause of blindness in several retinal diseases. The key driving factor inducing pathological angiogenesis is the pronounced hypoxia leading to a marked, increased production of vascular endothelial growth factor (VEGF). The aim of this study was to determine whether the abnormal vascular growth occurs in a manner dependent on the degree of the vascular defects. Vascular defects of two different degrees were created in the retina by subcutaneously treating neonatal rats with the VEGF receptor (VEGFR) tyrosine kinase inhibitor KRN633 on postnatal day (P) 4 and P5 (P4/5) or P7 and P8 (P7/8). The structure of the retinal vasculature changes was examined immunohistochemically. Prevention of vascular growth and regression of some preformed capillaries were observed on the next day, after completion of each treatment (i.e., P6 and P9). The vascular regrowth occurred as a result of eliminating the inhibitory effect on the VEGFR signaling pathway. KRN633 (P4/5)-treated rats exhibited a retinal vasculature with aggressive intravitreal neovascularization on P21. On the other hand, the appearance of tortuous arteries is a representative vascular pathological feature in retinas of KRN633 (P7/8)-treated groups. These results suggest that an interruption of the retinal vascular development at different time points induces different vascular pathological features in the retina. Pharmacological agents targeting the VEGF signaling pathway are useful for creating an abnormal retinal vasculature with various pathological features in order to evaluate the efficacy of anti-angiogenic compounds.

1 0 0 0 OA 小学校ニ於ケル体操科教材

1 0 0 0 オッカムへの「脚注」の試み (特集2 オッカム論理学の位相)

- 著者

- 中畑 正志

- 出版者

- 創文社

- 雑誌

- 創文 (ISSN:13436147)

- 巻号頁・発行日

- no.483, pp.24-26, 2006-01

1 0 0 0 OA 富の函館 : 一名・函館案内

- 著者

- 桑高賢午, 小野栄蔵 編

- 出版者

- 富の函館社

- 巻号頁・発行日

- 1912

- 著者

- 曽根 誠一

- 出版者

- 中央大學國文學會

- 雑誌

- 中央大學国文 (ISSN:03898598)

- 巻号頁・発行日

- no.63, pp.7-21, 2020-03

- 著者

- Ito Tsuyoshi Kurihara Toshiyuki Hakoiwa Hiroaki Ibaraki Yousuke Matsuoka Atsushi

- 出版者

- 新潟大学理学部

- 雑誌

- Science reports of Niigata University. (Geology) = Science reports of Niigata University. (Geology) (ISSN:13491237)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.1-14, 2017-03

This article describes radiolarians from a radiolarite pebble within conglomerate from a float block that was collected along the banks of the Kotaki River in the Kotaki area, Itoigawa, Niigata Prefecture, central Japan. Futobari morishitai Furutani, Inaniguttidae gen. et sp. indet., and Palaeoscenidiidae gen. et sp. indet. were recognized on etched surfaces of the pebble. Pseudospongoprunum sp., Zadrappolus sp., and Rotasphaera sp. were discovered in residues obtained by chemically treating the conglomerate. This assemblage may be compared to the assemblage around the boundary between the Pseudospongoprunum tauversi to Futobari solidus-Zadrappolus tenuis assemblage zones and corresponds to the late Silurian. This report marks the first identification of Silurian radiolarians in Niigata Prefecture, which also makes them the oldest recorded fossils from the prefecture. The clasts are also the oldest recorded radiolarian-bearing clasts within conglomerates of the Japanese Islands and the Korean Peninsula.

- 著者

- 中山 敦 嶋脇 聡 酒井 直隆 中林 正隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 茨城講演会講演論文集 2013.21 (ISSN:24242683)

- 巻号頁・発行日

- pp.219-220, 2013-09-06 (Released:2017-06-19)

When human hand grasping an object, nail will support and restrain the deformation of finger pulp. Object is able to be grasped firmly due to the adaptation of finger pulp to the shape of grasped object. So, the nail is considered to be playing an important role in every motion of the fingertip. But the study case regarding the nail structure and it's mechanical properties are very rare. We used guitar string and applied to ways of doing experiment, such as pressing and flipping on the string.

1 0 0 0 OA 生活習慣病予防のための運動の意義とそれを実行可能にする環境対策の重要性

- 著者

- 久野 譜也 田辺 解 吉澤 裕世

- 出版者

- バイオメカニズム学会

- 雑誌

- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.91-97, 2011 (Released:2016-04-15)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 1 2

我が国では,今後10 年間で高齢化の加速度的進行に加えて人口減がみられることにより,健康は単に個人の課題としてだけではなく大きな社会的課題となり,国民の安心及び経済力の維持という視点でも重要な課題となる.特に,生活習慣病の克服は重要な命題であるが,国民が生活習慣,特に運動と食事をうまくコントロール出来れば,それらの課題への対処法になる可能性が示唆されている.しかしながら,運動や食事コントロールの困難さは依然として解決されていない.さらに,望ましい運動量の実施ができている国民は,依然として全体の3割にすぎない.それゆえ,生活習慣予防における運動の重要性のエビデンスの蓄積をさらに拡充すること,「運動をいかに生活スタイルに溶け込ませるのか」という研究が現在求められている.

1 0 0 0 OA 4. 映画制作におけるSFX技術 米国事例中心

- 著者

- 曽利 文彦

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.252-255, 1998-03-20 (Released:2011-03-14)

- 出版者

- 講談社

- 雑誌

- Courrier Japon

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.6, pp.66-69, 2006-03-16

1 0 0 0 OA 脳梗塞患者における発症後の自尊感情の経時的変化と関連要因

- 著者

- 横山 純子 宮腰 由起子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.1_55-1_65, 2008-04-01 (Released:2016-03-05)

- 参考文献数

- 39

本研究の目的は,脳梗塞発症後の急性期から自尊感情の経時的変化を捉え,自尊感情の関連要因を時期別に明らかにすることである。4回の調査(入院時,3ヶ月後,6ヶ月後,1年後)すべてにおいて協力が得られた脳梗塞患者92人を分析対象者とした。各時期のRosenberg’s Self-Esteem(RSE)の平均値は30.2~30.7点と安定して高値を示したが,個々のRSEは時期により変動していた(p<0.001)。脳梗塞発症後の自尊感情にはADLの自立度(3ヶ月後と6ヶ月後),職場復帰状況(6ヶ月後),主観的健康感(すべての時期),情緒的サポート提供者(6ヶ月後と1年後)が関連していた(p<0.05)。脳梗塞発症後の患者の自尊感情を高めるためには常に健康状態に留意しながら,発症6ヶ月後までは動作と役割の再獲得に向けた支援を中心に,発症6ヶ月後以降は情緒的サポート支援を中心に援助していくことが重要であると考えられた。