1 0 0 0 OA オープンプランオフィスにおける作業性を考慮した執務時の音環境評価に関する実験的検討

- 著者

- 橋本 修

- 出版者

- Nihon University Research Institute of Science and Technology

- 雑誌

- 日本大学理工学部理工学研究所研究ジャーナル (ISSN:18848702)

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, no.136, pp.136_17-136_25, 2016 (Released:2016-10-18)

- 参考文献数

- 15

In recent years, it has been increased use of the open plan office in Japan. According to field surveys in Europe and the United States, noise is often the most detrimental factor of the indoor environment in open plan offices. In the workspace with no partitions, group workstations are often directly adjacent. Individuals can be disturbed by the intrusion of unwanted speech from nearby conversations which reduces productivity in the working environment. The purpose of this study was to indicate the acoustic condition both with background noise (air-conditioning noise) and unwanted noise interference from nearby workstations. Subjective judgement tests on desk work and objective measurements were conducted in a simulated office workplace. The results were as follows: The results of subjective judgement tests suggested that the degree of discomfort with hearing unwanted conversation are related to the speech level/background noise level (S/N(A)). However, within the S/N(A) is less than approximately 0 dB, the degree of discomfort with hearing unwanted conversation tend to be strongly affected by background noise. The Articulation Index (AI) is both shown to be well correlated with the degree of discomfort with hearing unwanted conversation and the task disturbance on desk work.

1 0 0 0 船舶衝突事故における船型の影響:―海難審判庁裁決録を基に―

- 著者

- 渕 真輝 臼井 伸之介 藤本 昌志

- 出版者

- 公益財団法人大原記念労働科学研究所

- 雑誌

- 労働科学 (ISSN:0022443X)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.2, pp.71-80, 2012

護衛艦「あたご」事件のように重大な船舶衝突事故が発生すると,両船の海上交通ルール履行の有無が注目される。海上交通ルールでは両船の位置関係が重要で,小さい船舶の方が衝突を回避しやすいものの,船舶の大きさ(船型)は関係がない。本研究では,1977年から2008年までの海難審判庁裁決録から,基本的な海上交通ルールが適用された衝突事件を抽出し,両船の船型を調査した。その結果,「横切り船の航法」が適用される状況において異船型間の衝突が多いことが示唆された。このことから衝突回避には,海上交通ルールの知識に加えて操船経験や判断時機等を考慮する必要があり,操船者のヒューマンファクター研究の必要性を指摘した。(表8,図2)

- 著者

- 西川 みつ子 小堀 寿美子 小林 尚子

- 出版者

- 日本防衛衛生学会

- 雑誌

- 防衛衛生 = National defense medical journal (ISSN:00065528)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.53-60, 2015

- 著者

- 松本 宏之

- 出版者

- 海上保安大学校

- 雑誌

- 海保大研究報告. 法文学系 (ISSN:04530993)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.51-80, 2014

- 著者

- 左地 亮子

- 出版者

- 京都大学大学院人間・環境学研究科 文化人類学分野

- 雑誌

- コンタクト・ゾーン = Contact zone (ISSN:21885974)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2017, pp.34-71, 2017-12-31

ジプシーは、歴史や過去に関心をもたない、ないしはそれらを忘却すると、しばしば指摘されてきた。それは、これまで彼らの多くが共同体の起源や歴史的な迫害といった過去の出来事を、公的な語りや記念追悼行為を通して共同想起してこなかったためである。しかし本稿では、こうした指摘が、人の記憶を「想起か忘却か」という問いのもとで論じてきた限定的な議論の枠組みに由来すると考え、そこで看過される記憶の領域として、明示的で集合的な想起と表象の実践に回収されるのでも、単純に忘却へと向かうのでもないジプシーの記憶行為を考察する。事例とするのは、2015年5月に南仏カマルグ地方の町で開催されたジプシー巡礼祭、及びその期間中に同町と近村で開催された、第二次世界大戦期ジプシー強制収容をめぐる追悼イベントでの出来事である。ここでは、ジプシー巡礼祭というジプシーと非ジプシーの融合を物語る祝祭の場に隔離の記憶が挿入されたが、その過去のコメモレーションに対する一般のジプシーの反応は無関心ともいえるものであった。本稿では、こうした共同想起を欠くジプシーの過去への態度を、他者の代表=代理の物語りの回避を目指す記憶行為として捉え直したうえで、過ぎ去らない過去を「持続する現在」の中で感受しながら生きる人々の時間の経験を明らかにする。During the week preceding May 24, 2015, thousands of European Gypsies gathered in the small Camargue town of Saintes-Maries-de-la-Mer for the annual pilgrimage in honour of Saint Sara, known as the Patron of Gypsies. In that same week, the commemoration ceremony for the victims of French internment camps in WWII was held in the village of Saliers, a 20-minute drive from the pilgrimage town. It was an attempt to join two apparently different memories, the history of symbiosis between Gypsies and non-Gypsies, and the history of the segregation of Gypsies from non-Gypsy society. However, this commemoration practice did not attract any attention from a large number of Gypsies joining in the pilgrimage festivities. Because of such attitudes towards remembering, Gypsies have been referred to as a people who are not interested in the past or forget it. In this article, we examine the practice and attitudes of Gypsies towards the past from the viewpoint of ecological psychology discussing the distinction between perceiving and remembering. The aim is to point out limitations of the view, based on the alternative premise that if people don't remember the past, then they forget it. By describing experiences of French Gypsy pilgrims who see the festive town as a space of segregation, division, and exclusion, we show why Gypsies don't need to remember the past and how they live it, as it is a time that has not yet passed and is in their persistent present.

- 著者

- 川本 直美

- 出版者

- 京都大学大学院人間・環境学研究科 文化人類学分野

- 雑誌

- コンタクト・ゾーン = Contact zone (ISSN:21885974)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2017, pp.142-172, 2017-12-31

本稿の目的は、現代メキシコ西部村落におけるカトリック教会と村落共同体の関係について、カトリック聖像をめぐる人々の実践を事例に、今日的な共同体の姿を描き出すことで、その多面性を明らかにすることである。中米における共同体研究や祭礼研究で対象とされてきたものに、多くの先住民共同体でその基礎をなすといわれる行政的及び宗教的な社会組織がある。研究者は、従来それを「カルゴ・システム」と呼んで研究対象としてきた。そこでは主に「閉じられた」共同体を前提とし、カルゴ・システムがいかに共同体のなかで機能しているか、もしくはカルゴ・システムを通じて共同体と外部世界がどのような関係にあるかといった点から論じられてきた。そしてそこでの教会と共同体の関係については、それぞれを一つの存在として捉え、検討する傾向にあった。本稿で論じる事例では、人々は祭礼組織の役職を担う権利を、時には地縁的にも血縁的にもつながりのない村外の人にも開放することで、カルゴ・システムを通じて村外まで広がるネットワークを構築している。さらにこの村落共同体では、ある1体の聖像の安置場所と管理方法をめぐって一部住民がカトリック司祭と問題を抱え、教会とは対立する。その一方でそれ以外の聖像の祭礼などでは教会と協力関係にあるといった、教会に対する両義的な態度もみせる。村にある複数の聖像とその祭礼組織を中心として、人々は祭礼の都度立ち上がる共同性によってグループを組み替え、あらたに構築し、それぞれが教会との関係を多面的に結んでいる。同様に、本来同一の存在であるはずの聖人をあらわす聖像が、人々の状況や関係によってその聖像ごとに異なる接し方をされるということも明らかになった。この不安定な共同体のあり方こそが、逆説的に教会と住民が聖像をめぐって問題を抱えたとしても、安定的に共同体レベルの祭礼を維持することを可能にしているといえる。The aim of this study is to investigate the relationship between people and the Catholic Church in a current rural village of Mexico, focusing on local politics over the care and custody of the child Jesus image. It has been shown that Central America has a civil-religious system that forms the basis of indigenous communities; Researchers have explored this by calling it a "cargo system." In preexisting research about cargo systems, these communities have been assumed to be closed, and discussion has been based on the points of how the cargo system functions within the community, or rather what kind of relationship the community has with the outside world through the cargo system. Regarding the relationship between the community and the church through this system, the two have been described one-sidedly, as exclusive identities which relationship is either conflictive or coexisting. This paper points out villagers construct a network of worshippers of the child Jesus image that extends outside of the village by allowing outsiders to also take charge of festivals. Although villagers continue the worship of the child Jesus image without the parish priest, they cooperate with him in other saint's festivals at the same time. It is namely their ambiguous attitude toward the institution. This paper indicates that the people newly organize their group based on the community that comes together on each individual occasion of the festival centered on their faith of each saint. In doing so, it also demonstrates the multifaceted relationship between the people and the Church. Likewise, this papar clarifies the pluralism of the child Jesus image which presumably represent the same being for everyone involved. Although villagers have a problem with the Church over an image, the instability of these religious groups makes it possible for them to maintain the community's religious festivals stably.

1 0 0 0 OA 幕末并明治大正芝居紋番附

- 出版者

- [製作者不明]

- 巻号頁・発行日

- vol.第11冊(明治26年1月-明治27年11月), 1000

- 著者

- 山崎 慎也

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用糖質科学会

- 雑誌

- 応用糖質科学:日本応用糖質科学会誌 (ISSN:21856427)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.256-257, 2014-08-20 (Released:2018-01-25)

- 著者

- 福井 学

- 出版者

- 古今書院

- 雑誌

- 地理 (ISSN:05779308)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.7, pp.26-29, 1998-07

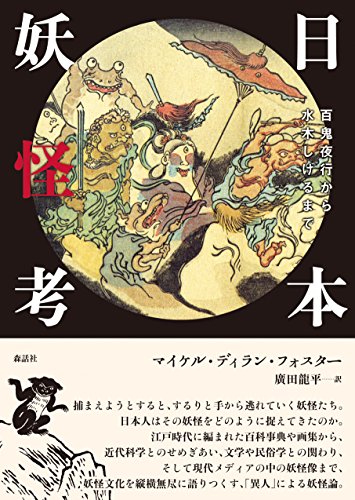

1 0 0 0 日本妖怪考 : 百鬼夜行から水木しげるまで

- 著者

- マイケル・ディラン・フォスター著 廣田龍平訳

- 出版者

- 森話社

- 巻号頁・発行日

- 2017

1 0 0 0 OA 春秋左氏傳校本30卷

- 著者

- 晉杜預集解

- 出版者

- 秋田屋太右衞門等刊 (再刻)

- 巻号頁・発行日

- vol.[10], 1850

1 0 0 0 OA 妊娠期および産後における産後うつ病発症予防のための看護介入に関する実態調査

- 著者

- 梅崎 みどり 富岡 美佳 國方 弘子

- 出版者

- 日本精神保健看護学会

- 雑誌

- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.39-48, 2013-06-10 (Released:2017-07-01)

- 参考文献数

- 15

本研究は,妊娠期および産後における産後うつ病発症予防のための看護介入の実態を明らかにすることを目的とした.方法は,一県内の産科を有する91施設に無記名自記式質問紙調査を行った.調査内容は,対象施設の概要,産後うつ病発症の把握の実態,妊娠期からの産後うつ病発症予防に関する取り組み,産褥期の産後うつ病発症予防に関する取り組みとした.結果,産後うつ病発症予防のための看護介入は積極的に行われているとはいえない施設の状況が明らかになった.しかし他方で産後うつ病予防のために妊娠中からの取り組みをしている施設の取り組み内容は積極的であり,産後うつ病発症予防のための退院指導を実施している施設の指導内容もきめ細かいものであった.つまり,産後うつ病発症予防のための看護介入は施設間格差があった.今後,産後うつ病発症予防のための看護介入を施設間に広く波及させる必要があるとともに,産後うつ病発症予防のための妊娠期および産後の支援システムの構築による介入が重要である.

1 0 0 0 OA 妊婦を対象としたうつ状態とコーピング,被援助志向性の関係

- 著者

- 日下部 典子

- 出版者

- 一般社団法人 日本女性心身医学会

- 雑誌

- 女性心身医学 (ISSN:13452894)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.278-284, 2017 (Released:2018-04-13)

- 参考文献数

- 20

産後の母親のメンタルヘルスを考えたとき,産後うつ病,マタニティ・ブルース,育児ストレスなどがあり,母子の心身の健康のために有効な介入が望まれている.たとえば産後うつ病の発症に妊娠中のメンタルヘルスが大きく関与していることが明らかとなっている.すなわち,妊娠中のメンタルヘルスを明らかにし,うつ症状の緩和やストレス低減を図ることは,妊婦はもちろん,出産後の女性のメンタルヘルスにとっても重要である.そこで,本研究では,妊婦49名(平均年齢31.82歳)を対象に,うつ状態とストレスコーピングおよび被援助志向性との関連を明らかにすることを目的とした.EPDSの結果から,18%にうつ症状が,さらにそのうち半数がうつ病の可能性が濃厚であった.またうつ得点の高い対象者は「夫へのサポート希求」,「夫以外の知り合いへのサポート希求」が有意に低く,「回避・諦め」コーピングと「被援助への懸念」が有意に高かった.階層的重回帰分析の結果,「夫へのサポート希求」がうつ傾向に影響を及ぼす要因であることが明らかとなった.以上のことから,妊娠中の女性約2割にも抑うつ症状が認められ,妊婦への抑うつ状態軽減の対策が必要であることが明らかとなり,サポート希求コーピングの獲得,被援助懸念への認知修正が抑うつ状態緩和に関係することが示唆された.妊娠中のうつ軽減は妊婦自身はもちろん,産後うつ予防にも有効であると考えられる.

1 0 0 0 OA それでも飲みたい人へのアドバイス

- 著者

- 栗原 雅直

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.9, pp.620-624, 2000-09-15 (Released:2011-09-20)

酒を多く飲んだときの失敗談はよく聞く話であるが, 生命に関わる問題も発生することを留意する必要がある。本稿では酒を飲んだときの傾向と対策を医学の面から解説していただいた。

- 著者

- 水島 宏明

- 出版者

- NHK放送文化研究所

- 雑誌

- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.76-94, 2014-01

- 著者

- 樫村 志郎

- 出版者

- 有斐閣

- 雑誌

- 法社会学 (ISSN:04376161)

- 巻号頁・発行日

- no.79, pp.229-234, 2013