1 0 0 0 OA 非可逆過程の熱力学に基づく変形の局所化の解析手法

- 著者

- 井上 純哉 堀井 秀之

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)

- 巻号頁・発行日

- vol.2000, no.654, pp.63-75, 2000-07-21 (Released:2010-08-24)

- 参考文献数

- 30

本研究は不可逆過程の熱力学を出発点として, 変形の局所化現象, 特に構造物規模で発生する局所化現象において変形が局所化して行く過程を解析する手法を提案するものである. 解析はまず, 簡単な一次元の亀裂モデルからスタートし, 解析手法の概要の説明を行い, 更には現実的なコンクリート梁の亀裂進展問題に発展する. このコンクリート梁の解析により, 構造物の破壊現象においては本解析手法のような分岐現象を物理的に解析しうる解析手法の必要性が示された.

1 0 0 0 OA アニオン重合における末端官能基の変換と制御

- 著者

- 竹中 克彦

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子 (ISSN:04541138)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.70-73, 1998-02-01 (Released:2011-10-14)

- 参考文献数

- 59

ラジカルおよびカチオンリビング重合では,対ラジカルや対アニオンを生長末端に可逆的に結合/切断させることで活性種の濃度を下げ,副反応を抑制している.炭化水素系ビニルモノマーのアニオンリビング重合では末端には常にカルボアニオンが存在するという点で大きく異なっており,これを用いて末端反応性高分子を合成する手法について概観する.

1 0 0 0 OA VII.リン代謝異常

- 著者

- 濱野 高行

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.5, pp.953-959, 2015-05-10 (Released:2016-05-10)

- 参考文献数

- 24

2型糖尿病の血糖と慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)の血清リン値は相似性がある.血糖値が上昇するまでに血糖低下ホルモンのインスリンが上昇している時期があるように,血清リン値が上昇するまでに,リン利尿ホルモンの線維芽細胞増殖因子23(fibroblast growth factor23:FGF23),副甲状腺ホルモン(parathyroid hormone:PTH)が上昇している.高インスリン血症が予後を予測するのと同様,高FGF23血症や二次性副甲状腺機能亢進症は予後を予測する.CKD患者では血清リン値が昼食,夕食後に一過性に上昇することが近年判明し,この意味からリン吸着薬は糖尿病におけるαグルコシダーゼ阻害薬に相当するともいえる.

1 0 0 0 OA カニ類における配偶行動と繁殖戦略・性淘汰・捕食-被食関係

- 著者

- 古賀 庸憲

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.1-12, 2007-03-31 (Released:2016-09-10)

- 参考文献数

- 106

カニ類の配偶行動についての生態学的研究は、まず主に水産重要種を含む海生のグループで行われたが、行動生態学の興隆とほぼ時を同じくして陸生・半陸生のグループで盛んになった。特に干潟に高密度で棲息するスナガニ科には行動生態学の実証的研究に適した特徴を幾つも持つものが多く、配偶行動や繁殖戦略に関連した研究が数多く行われている。シオマネキ属を含むスナガニ科の配偶行動は変異に富み、代替交尾戦術の頻度や雄間競争・雌の配偶者選択の程度が、空時的にまたエサ条件や捕食のリスクに反応して変化することが示されている。本稿ではカニ類の配偶行動および生態学的に関連の深い分野について最近の動向をまとめ、今後の展望を述べる。

- 著者

- 鳥居 昭夫

- 出版者

- 横浜国立大学

- 雑誌

- 横浜経営研究 (ISSN:03891712)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.87-92, 1993-06-15

1 0 0 0 OA 〔謡本〕

- 巻号頁・発行日

- vol.舟橋,

- 著者

- Hiroyasu Sato Norihito Doki Masaaki Yokota Kenji Shimizu Shingo Yano

- 出版者

- The Society of Chemical Engineers, Japan

- 雑誌

- JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN (ISSN:00219592)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.11, pp.903-908, 2015-11-20 (Released:2015-11-20)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

A new optical resolution method is proposed in which one enantiomer of a racemic mixture is replaced with a tailor-made additive, and the displaced enantiomer is crystallized. DL-Aspartic acid (Asp) was examined as a model racemic compound. First, L-Asp crystallization was examined in the presence of L-asparagine (Asn) or D-Asn. The effect of Asn was chirality-specific; L-Asn specifically replaced some of the L-Asp in the crystal lattice and solid solutions of L-Asp with L-Asn formed. Secondly, DL-Asp crystallization was examined in the presence of L-Asn, and the obtained crystals were solid solutions of DL-Asp with L-Asn partially replacing L-Asp in the DL-Asp crystal lattice. Finally, crystallization of the L-Asp in the filtrate of the DL-Asp crystallization in the presence of L-Asn was examined. The obtained crystals were a mixture of solid solutions of L-Asp with L-Asn and solid solutions of DL-Asp with L-Asn. Moreover, when D-Asn was added to the DL-Asp crystallization, a mixture of solid solutions of D-Asp with D-Asn and solid solutions of DL-Asp with D-Asn was crystallized from the filtrate. These results show that racemic compounds could be resolved by the proposed method.

1 0 0 0 OA 倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻

- 著者

- 寺島良安 編

- 出版者

- 秋田屋太右衛門 [ほか]

- 巻号頁・発行日

- vol.[78], 1824

- 著者

- 鈴木 智高 髙木 峰子 菅原 憲一

- 出版者

- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION

- 雑誌

- 日本理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.AbPI1125-AbPI1125, 2011

【目的】<BR> 私たちが生活する環境には様々な道具があり,日々巧みに操作され活用されている。理学療法においても,歩行補助具や自助具等に道具が用いられ,各場面において理学療法士は対象者の身体運動に応じて環境を調整し,再適応を図っている。生態心理学によれば,環境が提供するアフォーダンスと動物の知覚が相互に作用することで,行為は制御される。特にヒトの場合,進化の歴史からみても,把握・操作可能な道具は重要な位置づけにあり,ヒトにとっても握る行為は,最も基本的な運動の1つである。よって,これらは極めて高い相互関係にあると考えられる。<BR> 近年の研究により,道具に対する知覚が特異的な脳活動を生じさせ,認知処理過程にも影響を及ぼすことが報告されている。しかし,アフォーダンスと実際の行為における相互作用を明らかにしている知見は少ない。そこで本研究は,道具に対するアフォーダンス知覚と行為の対応性に着目し,その対応性が認知処理と運動発現に及ぼす影響を筋電図反応時間(以下EMG-RT)により検討した。<BR>【方法】<BR> 被験者は健常な右利きの学生22名とした。提示する刺激画像には,道具画像(右手で把握可能な道具)と,動物画像(握ることをアフォードしないであろう対照画像)の2種類を用いた。反応する運動課題は,右手指屈曲(本研究でアフォードさせる動作)と,右手指伸展(対照動作)を採用した。刺激画像と運動課題の組み合わせによって,被験者を以下の2群に分けた。Compatible群(以下C群)は,道具画像に対して手指屈曲を(刺激画像と運動課題が一致),動物画像で手指伸展を行った。逆に,Incompatible群(以下IC群)は,道具画像に対して手指伸展(不一致),動物画像で手指屈曲を行った。<BR> 実験1は通常の選択反応課題であり,予告画像(画面中央に"+")後に刺激画像として道具,動物,NO-GOがランダムに提示された。提示後速くかつ正確に運動課題を実行するように指示した。実験2では予告としてアフォーダンス画像(手すり)を提示し,刺激画像が出るまで右手による把持イメージをさせた。EMG-RT(刺激提示から筋電図出現までの時間:ms)は表面筋電図を用いて測定し,被検筋は右浅指屈筋と右総指伸筋とした。解析は,二元配置分散分析を行い,有意水準は5%とした。<BR>【説明と同意】<BR> 本研究は,本学研究倫理審査委員会による承認後実施した。参加者には,事前に書面および口頭にて説明し,同意が得られた者を対象とした。<BR>【結果】<BR> 実験1では刺激画像と運動課題の2要因間に有意な交互作用が存在した。post hocテストの結果,道具画像*屈曲動作のEMG-RTが,動物画像*屈曲動作に比べて有意に遅かった。実験2は,実験1に類似した結果であったが,交互作用はわずかに有意水準に達しなかった。実験間の比較では,C群,IC群ともに実験2のEMG-RTが有意に遅い結果となった。この遅延は,IC群において特に顕著であった。<BR>【考察】<BR> 人工物の認識は自然物に比べて遅いと考えられるが(Borghi AM,2007),本研究の選択反応課題では刺激画像に主効果はなかった。よって,刺激同定段階の影響は少なく,道具画像*屈曲動作の遅延はその対応性によるものであり,反応選択・反応プログラミング段階に差が生じたと考えられる。動物画像に対する動作や道具画像に対する伸展動作は対応性のない無意味な行為であり,刺激同定後,機械的に運動発現に至る。このような対象を識別する視覚情報処理は腹側経路にて行われると言われている。一方,道具画像に対する屈曲動作には対応性があるため,その行為は目標指向性を帯び,視覚誘導性が強調されると考えられる。対象の空間情報や視覚誘導型の行為は背側経路によって制御される。さらに,両経路にはネットワークがあり,道具の認識において相互作用が生じると示唆されている。加えて,道具に対する頭頂葉の特異的な活動を示唆する報告もある。よって,道具の認識と対応する行為の選択には広範な神経活動を伴い,その結果,運動発現が遅延したものと推察される。<BR> 実験2ではアフォーダンス予告により全条件でEMG-RTが延長した。運動イメージを課すことでEMG-RTが遅延した先行研究もあり(Li S,2005),本研究も同様にアフォーダンス予告がタスクの複雑性を増大させたものと考えられる。しかし,この遅延はIC群で著しく,道具画像*屈曲動作において最少であったことから,予告状況下と刺激画像*運動課題の一致がEMG-RTの遅延を軽減させうると考えられる。<BR>【理学療法学研究としての意義】<BR> 環境との相互作用により生じるアフォーダンスと行為の対応性は,非意識下において特異的な認知処理を生ずることが示唆された。ゆえに,理学療法場面では患者の特性に応じて各種動作を円滑にする豊かな環境と知覚探索機会をともに提供していくことが望ましい。

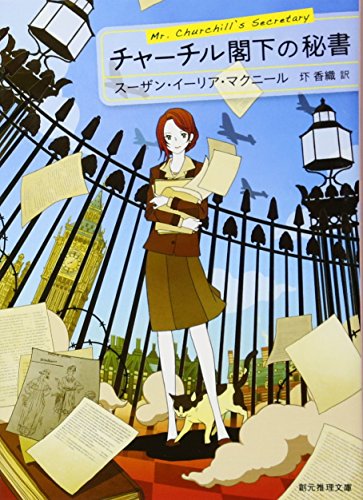

1 0 0 0 チャーチル閣下の秘書

- 著者

- スーザン・イーリア・マクニール著 圷香織訳

- 出版者

- 東京創元社

- 巻号頁・発行日

- 2013

- 著者

- 長谷川 浩司 星 智 遠山 裕樹 伊藤 信市 伊藤 知子 若林 博人

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.7, pp.1333-1335, 2001-07-10

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2 1

症例は82歳,男性. 1日10行以上の水様下痢にて入院,腹部超音波およびCTにて膵頭部に径4cmの腫瘤を認めた.血清VIP (Vasoactive Interstitial Polypeptide)濃度970pg/mlと高値を示し, WDHA (Watery diarrhea, Hypokalemia, Achlorhydria)症候群と診断. octoreotide acetate (以下o. a.と略す)投与にて症状改善後,膵頭十二指腸切除術を施行し現在経過良好である.本例は過去の報告例中世界最高齢の貴重な症例と考え報告した.

1 0 0 0 松江藩家臣団の崩壊 : 秩禄処分

1 0 0 0 OA 中天竺之内馬丹嶋江漂流ノ舟水主共口書

- 出版者

- 写

- 巻号頁・発行日

- 1858

1 0 0 0 IR 睡眠と気分状態が味覚感受性に及ぼす影響に関する研究

- 著者

- 石原 真穂 坂口 守男

- 出版者

- 大阪教育大学

- 雑誌

- 大阪教育大学紀要. 第3部門, 自然科学・応用科学 (ISSN:13457209)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.17-35, 2014-09

本研究は,アンケート調査と味覚測定により,睡眠習慣や気分状態が,味覚感受性にどのように影響を及ぼすのかについて明らかにすることを目的とした。対象は20代から30代の男女72名である。対象特性の把握では,分布の偏りの検討や全国統計と比較し,平均的な集団であると確認された。その後重回帰分析を行い,甘味の検知,塩味の検知と認知,酸味の検知閾値において,睡眠の質と相関関係にあり,また睡眠の質に影響を及ぼすことがわかった。本研究から,生活習慣病の要因である食習慣と睡眠習慣は相互に影響を及ぼしている可能性が考えられ,生活習慣病へのアプローチは両者を包括した形で進めて行くべきことが示唆された。This study aims to reveal how adults' sleeping habits or their profile of mood states influences taste sensitivities. Preliminary investigations of 72 Japanese participants in their 20s and 30s confirmed that their lifestyle, sleeping habits, profile of mood states, and taste sensitivity were normal in Japan. Their taste sensitivities for detecting and recognizing sweetness, saltiness, sourness, and bitterness were examined. Correlations were recognized between each of the sensitivities for detection sweetness, saltiness, and sourness, moreover for recognizing saltiness and the quality of sleep. This result indicates the possibility that the quality of sleep and taste sensitivities, which may change dietary habits and therefore cause lifestyle-related-diseases, affect each other. Simultaneous approach for improvements in sleeping habits and dietary habits should be effective to prevent lifestyle-related-diseases.

- 著者

- 藤崎 康彦

- 出版者

- 跡見学園女子大学

- 雑誌

- コミュニケーション文化 (ISSN:18818374)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.130-137, 2015-03-20