5 0 0 0 OA 香港における日本製テレビドラマの受容について : 1970年代を中心に

5 0 0 0 OA 蛇抜けと法螺抜け――天変地異を起こす怪物

- 著者

- 齊藤 純

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 怪異・妖怪文化の伝統と創造──ウチとソトの視点から = The Tradition and Creation of Yōkai Culture: From the Viewpoint of Inside and Outside (ISSN:09152822)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.247-267, 2015-01-30

5 0 0 0 OA 六甲山系の地下水の水質特性について

- 著者

- 吉岡 龍馬

- 出版者

- 公益社団法人 日本地下水学会

- 雑誌

- 日本地下水学会会誌 (ISSN:00290602)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.147-166, 1984-11-30 (Released:2012-12-11)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 3

From the engineering geological, hydrogeological and geochemical points of view, the characteristics of water quality in groundwater (partly stream water) from the Rokko mountain area is summarized as follows; 1) water quality in groundwater 'through Nunobiki granodiorite shows Ca- Na-HCO3 type, and Na-HCO3 type is greater than Ca-HCO3 type in groundwater from Rokko granite, 2) the groundwater is characte-rized by higher alkalinity, higher pH and being rich in fluoride content than the stream water, 3) mineral and common water exist irregularly and alternatively within fault-sheared zone, 4) chondrite-normalized REE pattern in groundwater is regarded as an in-dex of water-rock interaction in deep underground, 5) from measurements of tritium, the turnover time of groundwater in a fractured system is about 40 years and the mean velocity of downward displacement flow about 10 to 17m/y, 6) some amount of stream water is supplied into groundwater contained in fractures or faults in base rock which. are crossing a stream, usually in a certain small amount, but during heavy rains dis- charge of supplied water increases suddenly to a great extent, and 7) a crustal deforma-tion occurs at or around the Rokko mountain area, increasing the underground supply of carbon dioxide gas and leading to very active water-rock interaction.

5 0 0 0 OA ニュージーランドにおけるキャッシュレスの進展と銀行活動の変容

- 著者

- 川本 明人 Akito Kawamoto

- 雑誌

- 修道商学 = Papers of the Research Society of Commerce and Economics (ISSN:03875083)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.73-92, 2022-09-30

5 0 0 0 中部地方におけるタカハヤの系統地理

- 著者

- 中島 廉太朗 美馬 純一 鬼倉 徳雄 向井 貴彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-003, (Released:2022-12-26)

- 参考文献数

- 62

The phylogeographic patterns of freshwater fishes provide clues for understanding the relationships between geological events and biota formation. In central Honshu, Japan, many mountain ranges (e.g., the Fossa Magna) divide watershed areas, resulting in long-term biogeographical barriers to the freshwater fishes. Almost all of the freshwater fishes from the upland areas, however, occur naturally in more than one river system. Such ichthyofaunal similarity among river systems is hypothesized as having resulted from headwater river captures. Accordingly, to clarify the processes behind present-day ichthyofaunal patterns in the upland area of central Honshu, the present study investigated the mitochondrial phylogeographic pattern of upstream fat minnow, Rhynchocypris oxycephala, distributed in mountainous streams in western Japan. The phylogenetic analyses, using mitochondrial cytochrome b gene sequences (1,140 bp) obtained from 451 individuals from 86 sites throughout the species distribution range, indicated eight major clades in Japan. Of these, the Biwa-Tokai clade was distributed in the major area of central Honshu, and divided into three geographically differentiated groups: (i) Lake Biwa group in the tributaries that flow into Lake Biwa; (ii) Ise Bay group in the Pacific drainages that flow into Ise Bay, and (iii) Hida group in the Japan Sea drainages. These groups were isolated by watershed areas in the IbukiSuzuka and Hida Mountains. However, haplotype distributions in the headwaters of the Shou (Japan Sea side) and Nagara Rivers (Pacific side) suggested former dispersal of freshwater fishes from the Pacific to Japan Sea drainages via river capture in the Hirugano Highlands watershed area. Similar distributions of mtDNA haplotypes observed in three other headwater areas also suggested previous river captures. During the present study, however, some mtDNA haplotypes collected from Gifu, Shizuoka and Kanagawa Prefectures were found to be identical to those in the Lake Biwa group, suggesting that artificial transplantations of R. oxycephala had occurred in several areas.

5 0 0 0 最近の家庭用芳香消臭脱臭剤の動き

- 著者

- 戸川 明彦

- 出版者

- 公益社団法人におい・かおり環境協会

- 雑誌

- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.3-9, 2021-01-25 (Released:2021-11-14)

芳香消臭脱臭剤の変化に与える影響は,大きく「住環境の変化」と,「生活価値の変化」に分けられる.この2つの要素が,時代と共に変化することで,それに伴うように芳香消臭脱臭剤は進化してきている.具体的には,「住環境の変化」では顕在化された悪臭が住空間からなくなったことからの影響,「生活価値の変化」では共働きにより,主婦のライフスタイルが変化したことによる影響があげられる.今後の新たな住環境の変化と生活価値の変化に対応した芳香消臭剤の変化についても予測する.

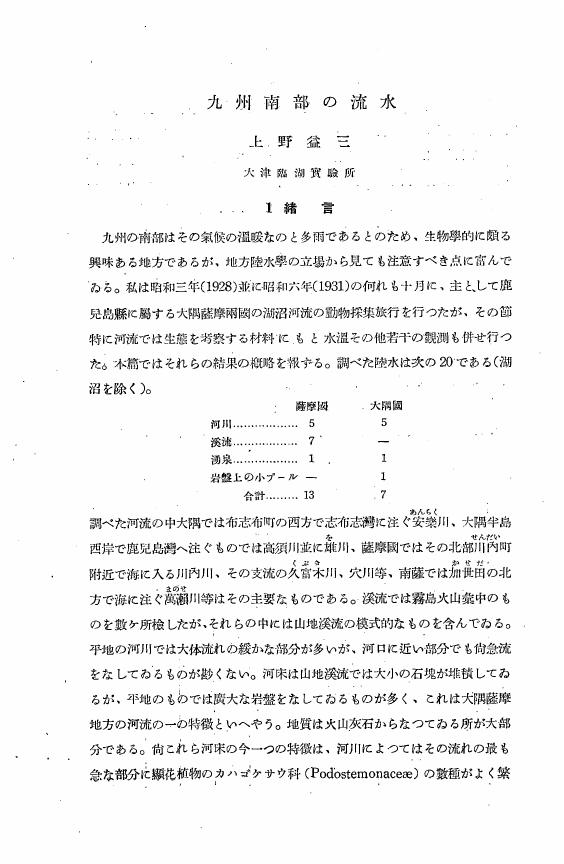

5 0 0 0 OA 九州南部の流水

- 著者

- 上野 益三

- 出版者

- 日本陸水学会

- 雑誌

- 陸水学雑誌 (ISSN:00215104)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.79-87, 1932-03-31 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 7

5 0 0 0 OA 「新聞少年」という昭和の記憶 新聞が全盛期だったころ

- 著者

- 今西 光男

- 出版者

- 日本マス・コミュニケーション学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, pp.85-104, 2010-01-31 (Released:2017-10-06)

- 参考文献数

- 5

5 0 0 0 OA 芳年略画 金太郎獲鯉魚/宇治之戦

5 0 0 0 OA 気候変動と文明の盛衰

- 著者

- 小泉 格

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.1, pp.62-78, 2007-02-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 69

- 被引用文献数

- 7 8

The results of hydro-environment researches into marine and lacustrine sediments revealed climatic variations which seem to have some relationships between turns in world history and climatic changes. In the Japan Sea and northeast Pacific off Kashima from the Late Glacial to the Holocene, diatom temperature, Td' = (frequency of warm-water species) - (frequency of warm-and cold-water species) -1?100, values show rhythmic fluctuations with durations of 1 kyr and 400-500 yrs (Koizumi et al., 2004, 2006). This indicates a strong and regular inflow of the warm Tsushima Current into the Japan Sea as a branch of the warm Kuroshio Current. The decreases of Td' values correspond to a period of climatic deterioration under which cultural changes occurred in Japan. The paleoclimatic variations and the triple events of high 14C in the atmospheric residual 14C record denoted by Stuiver et al. (1991) are recognized in the diatom variations.A similar periodicity is also recognized in North Atlantic drift ice (Bond et al., 2001), concentrations of sea salt and terrestrial dust in the GISP2 ice core (O'Brien et al., 1995), in lake deposits from the Jura in France (Magny, 1995), Tibet (Gasse et al., 1991; Ji et al., 2005), and Alaska (Hu et al., 2003), and oxygen isotope variations from stalagmites in southern China (Wang et al., 2005) and Oman (Neff et al., 2001).Climatic deteriorations are synchronous with periods when serious changes occurred in human intellectual achievements during the Holocene. The Agricultural Revolution (11, 000-10, 000yr BC), with the cultivation of wild plants and domestication of wild animals to produce and secure food, seems to coincide with the Younger Dryas event. Increased agricultural production made it possible to afford a population not engaged in agriculture, for example, people engaged in handicrafts, festivals, and politics. This seems to occur in the period coinciding with T2 event in the T1-T4 triplets, which have Maunder-and Sporer-type patterns occurring in sets of three, denoted by Stuiver and Braziunas (1993). The religious courtesy belief in the recycling and the reinforcing of life was converted into a rational and systematic consideration of life based on universal theory. This conversion of thinking seems to coincide with the T3 event. Modern science was established in Europe in the 17th century. And now human beings are destroying natural environments using highly developed scientific technologies of their own. This is a negative revolution that human beings have never previously experienced.In the south-to-north transect of the cores from both the Pacific and Japan Sea sides of Honshu, Td' values indicate that the Kuroshio Current and Tsushima Warm Current are both weakening at present. The present interglacial period might end and become a cooler climatic condition like a Little Ice Age within 300 years. The insolation at 37°N among the Earth's orbital parameters is weak at present (Koizumi and Ikeda, 1997). However, the mean global temperature has risen about 0.5°C during the last century. Warming of the Earth, which is caused mainly by carbon dioxide in the atmosphere, has made natural environments unstable.

5 0 0 0 家庭用芳香・消臭・脱臭剤安全確保マニュアル(新版)について

- 著者

- 村木 毅

- 出版者

- 公益社団法人におい・かおり環境協会

- 雑誌

- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.10-17, 2021-01-25 (Released:2021-11-14)

- 参考文献数

- 3

近年の香りニーズの高まりから,家庭で使用されている芳香消臭剤は使用される目的や方法も様々になり,また市場拡大に伴い使用者も増加傾向にある.そのため,製品の利用を楽しむ一方,安全性についても確保されることが求められている.芳香消臭剤の製造,使用等により発生するリスクを未然に防ぐために,過去に報告された事故原因を明らかにし,特に頻度の高い事故や重篤度の高い事故に対する方策を検討することが重要である.本稿では芳香消臭脱臭剤協議会が策定した「家庭用芳香・消臭・脱臭・防臭剤安全確保マニュアル作成の手引き(新版)」1)についての解説を行う.

5 0 0 0 OA お香の香気成分

- 著者

- 長谷川 登志夫

- 出版者

- 公益社団法人におい・かおり環境協会

- 雑誌

- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.133-140, 2013-03-25 (Released:2017-10-11)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 3

お香は,日本の伝統的な香りの文化である.白檀などの様々な香気素材がお香の香りのもととして使われている.これらの素材は,他には代え難い特徴的な香気を有している.これらの素材の香気についての多くの研究によって多数の構成成分が報告されている.しかし,それらの香気特性はほとんど解明されていない.次のような新規のアプローチによって,それらの香気特性について検討した.(1)香気素材の抽出方法の違いによる香気の違いを利用した解析.(2)素材の香気成分をいくつかの香気の特徴の異なる成分群にわけて解析.(3)素材の香気の経時変化の解析.

5 0 0 0 OA マントルの圧力-温度-変形-時間経路の解読: 幌満かんらん岩体研究の現状と新提案

- 著者

- 秋澤 紀克 小澤 一仁 芳川 雅子

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.127, no.5, pp.269-291, 2021-05-15 (Released:2021-09-29)

- 参考文献数

- 77

- 被引用文献数

- 1

地球表面に露出しているかんらん岩は,過去においてマントルに存在していた物質であり,マントル物質の化石である.かんらん岩が経験した圧力-温度-変形史(P-T-d-t経路)を復元することができれば,どのようにマントルが地球内部で運動し,それに伴いどのように温度変化と変形が進行したのかを明らかにすることができる.そのP-T-d-t経路を,かんらん岩の地表への上昇による“化石化”の時点から連続的かつできるだけ過去に遡ることができれば,長期間にわたるマントルダイナミクスの理解を深めることができる.日高変成帯南部に位置する幌満かんらん岩体では,かんらん岩に記録された過去のP-T-d-t経路を詳細に読み解く研究が盛んに行われてきた.本稿では,幌満かんらん岩体のP-T-d-t経路の研究に焦点をあてレビューを行い,定置に至るまでの最終上昇時からできるだけ過去に遡って幌満かんらん岩体が辿った運動・熱・変形史を整理・概観し,新たな提案をする.

5 0 0 0 OA マルクスにおける歴史認識の方法 :『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』をめぐって

- 著者

- 植村 邦彦

- 出版者

- 關西大学經済學會

- 雑誌

- 關西大學經済論集 (ISSN:04497554)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.5, pp.481-510, 1997-12-25

マルクスの数多い著作の中でも、1852年に書かれた『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』ほど、これまでに様々な読まれ方をしてきたテクストはないだろう。たとえばエドワード・サイードは、文学批評の方法を論じたエッセイの中で小説と「情況的現実」との関係を論じながら、やや唐突に次のように述べている。「しかしながら、いかなる小説家も、『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』を書いたときのマルクスほどに現実的情況について明確な態度を取ることはできないだろう。私から見れば、現実的情況が甥[ルイ・ボナパルト]を革新者としてではなくて、偉大な叔父[ナポレオン]の笑劇的な反復者として仕立て上げたことを示すときの筆法の正確さがこれほどに才気あふれ、これほどに圧倒的な力をもって迫ってくる著作はない(1)」。サイードが強調する第一点は、「マルクスの方法にとって言語や表象は決定的な重要性を持って」おり、「マルクスがあらゆる言語上の工夫を活用していることが『ブリュメール18日』を知的文献のパラダイムたらしめ(2)」ているということであり、第二は、ナポレオン伝説によって育まれた「実にひどい過ち」を修正するために、「書き換えられた歴史は再び書き換えることが可能であることを示」そうとするマルクスの「批評的意識(3)」である。こうして、マルクスにおけるレトリックという問題が設定される。あるいは、「オウムと世界最終戦争」という副題をもつ著書『虚構の時代の果て』の「あとがき」で、大澤真幸はこう述べている。「民主主義体制の下で極端な独裁が国民の広範な支持を獲得できたのはなぜか。マルクスは、この人物、ルイ・ボナパルト(ナポレオン三世)のク・デタが人民投票で承認された直後に、彼が政権を獲得するまでの過程を社会学的に考察する『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』を著している。今日でもなお、マルクスのこの議論は、ボナパルトが成功しえた理由についての、最も説得力ある分析であろう。ちょうどこのマルクスの分析のような、私たちが内属している『オウム』という文脈に対する透徹した考察が必要である(4)」。ここでは、マルクスのこの書は、「考察する者自身が内属している<現在>」に関する「社会学的考察」の模範例とみなされている。このような『ブリュメール18日』の読み方は、言うまでもなく、「マルクス主義」の側からの正統的な読み方とはかなり異なる。マルクスの死後まもない1885年に、エンゲルスはこの書の第三版に付した序文で、次のような位置づけを試みているからである。「マルクスこそ、歴史の運動の大法則をはじめて発見した人であった。この法則によれば、すべて歴史上の闘争は、政治、宗教、哲学、その他どんなイデオロギー的分野でおこなわれようと、実際には、社会諸階級の闘争の――あるいはかなりに明白な、あるいはそれほど明白でない――表現にすぎない。そして、これらの階級の存在、したがってまた彼らのあいだの衝突は、それ自体、彼らの経済状態の発展程度によって、彼らの生産、およびこの生産に条件づけられる交換の仕方によって、条件づけられているのである。……マルクスは、ここでこの[フランス第二共和制の]歴史によって自分の法則を試験したのであって、彼はこの試験に輝かしい成績で合格した、と言わざるをえないのである(5)」。この見方によれば、『ブリュメール18日』は「唯物論的歴史観の定式」の一つの例示だということになる。本稿の課題は、『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』に関する最近の注目すべきいくつかの「読み方」の批判的検討を通して、マルクスの思想の展開の中に占める『ブリュメール18日』の位置づけを明らかにすることにある。マルクスにおける歴史認識の方法、それがテーマとなる。

5 0 0 0 OA 〈研究ノート〉算術教育史における量の問題 : 目的論とのかかわりにおいて

- 著者

- 服部 睦美

- 出版者

- 北海道大学教育学部教育方法学研究室

- 雑誌

- 教授学の探究 (ISSN:02883511)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.75-94, 1983-03-31

- 著者

- 満倉 靖恵

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.3, pp.180-186, 2020-01-01 (Released:2020-01-01)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 4

近年,人の感情・感性を定量化する試みがなされている.筆者らは脳波からその感情・感性をリアルタイムに取得する手法を提案し,様々な応用を行ってきた.特に脳を扱う上で重要な計測法やその評価法など,その研究は多岐にわたる.性差による違い・国民性による違いはあるのか,などの研究から,マウスを用いた情動解析などの研究を行っている.特に感情・感性については,人間が持つ高次な機能の一つであり,感性は日本で研究が始められたことから,今後も大事にすべき研究領域であると考える.本稿ではこれらを行った背景や手法について述べ,今後の展望について言及する.

5 0 0 0 IR 精神科長期入院患者に関わる看護師の体験に関する臨床心理学的考察 : 文献研究を通じて

- 著者

- 藤原 啓 黒川 由紀子

- 出版者

- 上智大学総合人間科学部心理学科

- 雑誌

- 上智大学心理学年報 (ISSN:0387849X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.25-40, 2017

5 0 0 0 精神科看護における「よい援助関係」 : 援助される者の視点から

- 著者

- 小林 悟子 関根 正

- 出版者

- 埼玉県立大学

- 雑誌

- 埼玉県立大学紀要 (ISSN:13458582)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.113-118, 2006

【目的】援助される者と援助する者がとらえるよい援助関係について比較検討し、精神科看護におけるよい援助関係について考察すること。【方法】援助する者である精神科看護師を対象に「どういうときによい援助関係が築けたと感じるか」という視点の調査結果を基に、援助される者である2名の元患者へインタビューを行った。【結果】援助する者の調査結果と援助される者の結果の比較検討から、よい援助関係の捉え方には、共通項とずれが存在している事と看護師の構えを強く感じていることが明らかになった。【考察】ずれの存在という点と援助される者が援助する者に対して構えがあると指摘している2点から、精神科看護におけるよい援助関係のあり方について考察を行った。ずれの存在を認め、その手段としてゆとりある柔軟な態度が必要と考えられた。看護師の構えを緩める方法として、援助する者が決めつけない自然な関わりをし、当事者に会うことが重要であると考えられた。