1 0 0 0 天体の指導の工夫

- 著者

- 野村正二郎米山芳成共編

- 出版者

- 東洋館出版社

- 巻号頁・発行日

- 1958

1 0 0 0 物質の変化の指導の工夫

- 著者

- 野村正二郎 新海勝良共編

- 出版者

- 東洋館出版

- 巻号頁・発行日

- 1957

1 0 0 0 高校生の物理実験

- 著者

- 木平孝男 野村正二郎共著

- 出版者

- オーム社

- 巻号頁・発行日

- 1952

1 0 0 0 地球の姿の指導の工夫

- 著者

- 野村正二郎米山芳成共編

- 出版者

- 東洋館出版社

- 巻号頁・発行日

- 1959

1 0 0 0 電気・通信の指導の工夫

- 著者

- 野村正二郎 伊神大四郎共編

- 出版者

- 東洋館出版社

- 巻号頁・発行日

- 1957

1 0 0 0 IR エルニーニョ・ラニーニャ現象とアメリカ中西部の降水(修士論文要旨)

- 著者

- 永田 玲奈 Nagata Rena ながた れな

- 出版者

- お茶の水地理学会

- 雑誌

- お茶の水地理 (ISSN:02888726)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.95-95, 2001-06-15

1 0 0 0 首都高速道路における追突事故リスク予測に関するミクロ的分析

- 著者

- 三浦 久 洪 性俊 田中 伸治 桑原 雅夫

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.5, pp.I_1143-I_1148, 2012

- 被引用文献数

- 1

本稿では首都高速道路3号上り線の六本木付近を対象に追突事故直前における交通流特性について分析した結果を報告する.大橋JCT供用前後の日交通量の変化に比べて事故発生率が大きく変化したことは,追突事故が発生しやすい特定の交通流状態が存在し,その状態が減少したことが要因と考えられる.パルスデータを利用して個別車両の速度等を分析した結果,研究対象区間の下流側から上流側への減速波の伝播の有無が大きく影響することが確認され,追突事故リスクの高い交通流状態となる条件を抽出した.また,判別分析を行い,ある交通状況において減速波が上流側に伝播するかを精度高く予測することができた.

1 0 0 0 OA 東京工業大学概要

- 著者

- 東京工業大学広報・社会連携センター

- 出版者

- 東京工業大学

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, 2004-03

- 著者

- 茂木 健一郎

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.56-62, 2006-03-10

文学は、言葉によって組み立てられている。それは意味の塊であるようにも思われる。しかし、すぐれた文学作品は、決してどのような意味づけにも回収されない、その作品に接した時のクオリア(感覚質)によって特徴付けられる。ある作品を、精神分析にせよ、構造主義にせよ、記号論にせよ、テクスト論にせよ、ある立場で分析し、文脈付ける試みは、クオリアのピュアさにおいて、作品自体には絶対に負ける。極端なことを言えば、文学とは、最初から最後までの文字列が与える印象のことである。むろん、言葉である以上、いわゆる「意味」がその印象形成に介在することは当然である。しかし、そのような言葉の意味を通じて形成される文学作品の印象の中には、それが良質なものであるほど、決して特定の意味には回収され得ないものがある。傑作とは、すなわち、その作品を何度読んでも、十年二十年と向き合っても、汲み尽くせぬクオリアの源泉となるものを言う。特定の意味の体系に置き換えられてしまうものは名作たり得ない。ならば、そのような文学作品を分析し、解析しようとする批評が、自らも対抗し得る印象の表出に成功しない限り、常に破れ続ける運命にあるのは当然のことではないか。(以上、茂木健一郎『クオリア降臨』(文藝春秋)から一部改変して抜粋) 文学が人に与える感動の本質について考察し、脳の中の文学という体験について考えてみたい。

1 0 0 0 IR 株式・債券・商品市場のブラック・スワン : 流動性と貨幣らしさ

- 著者

- 玉山 和夫

- 出版者

- 札幌学院大学総合研究所

- 雑誌

- 札幌学院大学経営論集 = Sapporo Gakuin University Review of Business Administration (ISSN:18841589)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.1-24, 2015-08-31

本稿は次の仮説を検証するものである。仮説とは,より通貨に近いものの価格変化は2σ以上の大変動が趨勢を決定し,それ以外の場合には大変動は趨勢との連動性は薄い,というものである。玉山2015.2に示されるように,日次データで見た為替市場では2σ以上の大変動が為替レートの大勢を左右している。しかし同じく日次データで見た株式市場では,逆に1σ未満の小変動が株価の趨勢に沿っており,2σ以上の大変動は趨勢とは反対の動きをしている。株価ばかりではなく,日次データで見た長期国債利回りや資源・エネルギー価格においても,為替市場とは違い小変動が趨勢を左右し2σ以上の大変動は趨勢に反している。一方,満期1年以下の短期国債の日次変化は為替市場と同様に,2σ以上の大変動が趨勢と同じ変化を示し,小変動と趨勢は必ずしも連動しない。満期1年以下の短期国債は,ほとんど通貨そのものと言って良い。つまり短期国債の価格(利回り)とは,通貨で通貨を買った価格とみることができる。為替レートも通貨で通貨を買った価格である。これは,金価格についても言える。金が2重価格となった1968年から1992年5月まで(金が貨幣と認識されていたであろう期間,詳細は後述)の金価格(ドル/オンス)は,2σ以上の動きと趨勢が平行し,小変動と趨勢には連動性が薄い。それが1992年6月以降となると,逆に2σ以上は趨勢と反対の動きとなる。論文Article

- 著者

- 宮西 賢次

- 出版者

- 滋賀大学産業共同研究センター

- 雑誌

- 滋賀大学産業共同研究センター報

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.20-21, 2009-06

1 0 0 0 IR イギリスにおける金銭支払を命ずる判決の強制執行 (斎藤和夫教授退職記念号)

- 著者

- 島田 真琴

- 出版者

- 慶應義塾大学法学研究会

- 雑誌

- 法学研究 (ISSN:03890538)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.12, pp.575-600, 2011-12

斎藤和夫教授退職記念号はじめに一 情報開示命令二 金銭支払を命ずる判決の強制執行手続の種類三 TCE法による改正の目的及び概要四 TCE法による改正の検討

1 0 0 0 OA 児童が考える「思いやり」行動とはどのような行動か : 小学生を対象にした自由記述調査から

- 著者

- 山村 麻予 中谷 素之 ヤマムラ アサヨ ナカヤ モトユキ Yamamura Asayo Nakaya Motoyuki

- 出版者

- 大阪大学大学院人間科学研究科教育学系

- 雑誌

- 大阪大学教育学年報 (ISSN:13419595)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.31-44, 2012-03-31

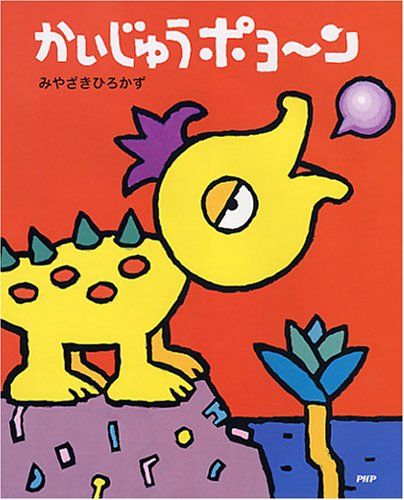

1 0 0 0 かいじゅうポヨーン

- 著者

- みやざきひろかずさく・え

- 出版者

- PHP研究所

- 巻号頁・発行日

- 2008

1 0 0 0 OA 知里真志保の描いたアイヌ学の構図

- 著者

- 加藤 博文

- 出版者

- 北海道大学文学研究科北方研究教育センター

- 雑誌

- 知里真志保 人と学問 : 生誕百周年記念シンポジウム予稿集

- 巻号頁・発行日

- pp.27-31, 2009-02-22

知里真志保のアイヌ語研究に残した功績は、述べるまでもなく大きなものがある。しかし既に多くの人々が指摘しているように、その論の及ぶ範囲はひとつ言語学に止まることなく、アイヌ民族誌やアイヌ史にも及んだ。早すぎるその死のために形となることはなかったが、もし出版が企画されていた岩波新書『アイヌ』がまとめられていたならば、われわれは知里真志保の描いていたアイヌ学の全体像を知ることができたであろう。残された知里真志保の著作を辿ると、彼にとってのアイヌ語が言語学の枠を超えて、アイヌ民族の歴史や精神世界をその射程に入れたものであったことを知ることができる。彼にとってのアイヌ語は、知里アイヌ学へ接近するための方法としての言語学であったのではないかと思われるのである。本報告では、若き日の知里真志保を取り巻いた人々の知里真志保に期待したものとはなんであったのか、1920年当時のアカデミズムのアイヌ民族への視線について考察を試みたい。次いで樺太時代から戦後の知里真志保の著作を辿ることで、彼を取り巻くアカデミズムの雰囲気に対する知里真志保の苦悩と、彼の目指したアイヌ学の構図を探りたい。そして最後に彼の軌跡から、そして近年、意識的に論じられるようになった先住民族と研究の関係、研究倫理の問題に言及することで、知里真志保の望んだ「アイヌ研究を正しい軌道にのせるために」という思いに近づきたいと思う。

- 著者

- 柴田 守

- 出版者

- 専修大学法学会

- 雑誌

- 専修法学論集 (ISSN:03865800)

- 巻号頁・発行日

- no.107, pp.89-122, 2009-12

- 著者

- 井上 能行

- 出版者

- 社団法人情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.21-26, 2015-01-01

東日本大震災から4年近くが経つ。岩手,宮城の津波被災地では復興が進む一方,福島第一原発事故を抱える福島県では未だに12万人を超える人が避難を余儀なくされている。福島県内では政治不信,科学者不信に加えて,マスコミへの不信感も強い。不信の理由は,福島県の現状が伝わっていない,というものだ。象徴的な出来事がマンガ「美味しんぼ」騒動だ。作者の意図はどうであれ,マスコミが大騒ぎし,残ったのは風評被害だけだった。マスコミが伝えていることと,住民が伝えてほしいと考えることのギャップはどこから生まれるのか。解消法はないのか。福島市に住んでいる記者の視点から考察する。

1 0 0 0 積雪断面の研究:(1) 防雪柵および盛土で発生した吹溜りの硬度

- 著者

- 篠島 健二 小谷内 敏明 川島 博

- 出版者

- The Japanese Society of Snow and Ice

- 雑誌

- 雪氷 (ISSN:03731006)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.83-99, 1966

- 被引用文献数

- 1