- 著者

- edited by Marilyn L. Miller

- 出版者

- Libraries Unlimited

- 巻号頁・発行日

- 2003

1 0 0 0 OA ゲーテ『兄妹』における少女像

- 著者

- 北原 博

- 出版者

- 北海学園大学

- 雑誌

- 北海学園大学学園論集 (ISSN:03857271)

- 巻号頁・発行日

- vol.135, pp.41-54, 2008-03

- 著者

- [par] Ph. Gavi J.-P. Sartre [et] P. Victor

- 出版者

- Gallimard

- 巻号頁・発行日

- 1974

1 0 0 0 ジョンソン自邸とファーンズワース邸(建築論壇)

- 著者

- 安原 盛彦

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.1459, pp.52-54, 2000-09-20

1 0 0 0 美的安心感を与える比率

- 著者

- 小川 浩平

- 出版者

- Japan Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 = The Japanese journal of ergonomics (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.90-95, 2011-06-15

縦横比に関する美的な安心感の程度(=美的安心度)を安定性の尺度と正規性の尺度の積で表されると仮定して情報エントロピーを導入して定義した.自然や芸術の分野で美しく完璧な縦横比と言われる黄金比,白金比,白銀比のいずれもこの美的安心度が比較的高い値をとることを明らかにするとともに,この美的安心度が最大となる縦横比0.705は大和比とも言われる白銀比0.707とほぼ一致することから,白銀比に明確な一つの論理的裏付けを与えることができた.また,三原色のうちの2色あるいは黒色と白色をこの最大美的安心度となる比率で混ぜた新たな混色を提案した.これらの新たに提案した混色は人間に優れた美的な安心感を与えると推測可能であるが,その根拠については今後の定量的・論理的研究に委ねた.これらの新たに示した縦横比およびそれに基づく混色は,さまざまなデザインを行う上で有用な情報を与えると考えられる.

1 0 0 0 OA 中国の「博物館」受容に関する初歩的検討

- 著者

- 家永 真幸

- 出版者

- 東京医科歯科大学

- 雑誌

- 東京医科歯科大学教養部研究紀要 (ISSN:03863492)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.PAGE 27-41, 2013-03-30

1 0 0 0 IR 中国都市社会の変動と住民組織の機能 : 社区居民委員会リーダーの行動と役割意識から

- 著者

- 南 裕子

- 出版者

- 一橋大学

- 雑誌

- 人文・自然研究 (ISSN:18824625)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.324-346, 2013-03-31

1 0 0 0 OA 早大蔵『「撫子の」百韻』訳注(一)付.同百韻調査記録及び翻刻

- 著者

- 伊藤 伸江 奥田 勲

- 出版者

- 愛知県立大学

- 雑誌

- 愛知県立大学日本文化学部論集. 国語国文学科編 (ISSN:18848923)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.55-79, 2012

1 0 0 0 IR 「二十四孝」の張孝張礼説話について : 説話交替の問題

- 著者

- 坪井 直子

- 出版者

- 佛教大学

- 雑誌

- 佛教大学大学院紀要. 文学研究科篇 (ISSN:18833985)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.169-179, 2012-03-01

中国では古来より親孝行の実践例を説くために、しばしば孝子説話を集成した教訓書が編纂されている。それらは、およそ唐代以前の孝子伝、宋代以降の二十四孝に大別することが出来、広く流布して周辺の諸国にももたらされた。日本でも室町時代以降、二十四孝は盛んに享受されたが、その普及の中心的役割を担ったのが、御伽草子『二十四孝』である。これは元の郭居敬が撰した全相二十四孝詩選に基づくとされているが、必ずしもそうではなく、張孝張礼条の説話本文については千字文注にも拠っている。本稿では、御伽草子『二十四孝』張孝張礼条の説話本文が千字文注に拠っていることを確認するとともに、その理由を考察し二十四孝詩選の説話本文が千字文注に近似するためと考えた。また、二十四孝詩選の張孝張礼説話は、趙孝趙礼説話の変化したものと考えられているが、二十四孝系統間においては、二十四孝詩選が、孝行録系二十四孝の趙孝趙礼説話から千字文注に由来する張礼説話へ、説話を替えた可能性があることを指摘した。

1 0 0 0 IR 記紀の所伝成立をめぐる相関 : 神代紀第五段、六段から古事記へ

- 著者

- 榎本 福寿

- 出版者

- 佛教大学

- 雑誌

- 京都語文 (ISSN:13424254)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.122-165, 2012-11-24

本稿は、日本書紀と古事記が共につたえる神話を採りあげる。日本書紀の神代巻第五段から第六段にかけては、所伝が大きく転変する。第五段は本伝に日神、一書に天照大神を登場させるが、第六段になると、天照大神を本伝に、また日神を一書につたえるというように逆転する。そうした転変の実態を、所伝の読解を通して究明することが第一の課題である。この転変には、本伝と一書との関係が不可分にかかわる。本伝をもとに一書が成るという筆者の従来の見解を、該当所伝の実証的な比較研究により可能な限り精細に検証する。これが第二の課題である。これら課題への取り組みの成果を踏まえ、神代巻を古事記が引き継ぐその具体的な筋道を、本伝と一書の各所伝にわたり古事記の所伝とつき合わせながら探り、古事記の成り立ちの実態に迫ること、これが第三の課題である。そしてどの課題にも、文献学的研究や構造分析などを方法として取り組む一つの実践として、本稿は努めて自覚的であろうとする。

- 著者

- Ohki H. Takeda K. Aoki S. Hashimoto S. Kaneko T. Matsufuru H. Noaki J. Onogi T.

- 出版者

- American Physical Society

- 雑誌

- Physical review D (ISSN:15507998)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.3, pp.034509, 2013-02

- 被引用文献数

- 61

We calculate the strange quark content of the nucleon ⟨N

1 0 0 0 診療情報管理 : 診療情報管理士テキスト

- 出版者

- 日本病院共済会(販売)

- 巻号頁・発行日

- 2007

- 著者

- 佐藤 俊治

- 出版者

- The Philosophy of Science Society, Japan

- 雑誌

- 科学哲学 (ISSN:02893428)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.75-87, 2001

In this paper, I examine van Fraassen's original version of modal interpretations, which have the increasing significance in the foundational research concerning elementary quantum mechanics. I argue that although van Fraassen's modal interpretation has a salient advantage over the standard Dirac-von Neumann interpretation with the projection postulate, it is confronted with two kinds of interpretive difficulties stemmed from one and the same fact of experience, repeatability of the first kind measurement.

1 0 0 0 IR 『吉日鎧曽我』の首尾 : 大津の芝居と宇治一派(近世特集)

- 著者

- 川端 咲子

- 出版者

- 佛教大学

- 雑誌

- 京都語文 (ISSN:13424254)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.89-103, 2012-11-24

宝永七年に刊行された青木鷺水の浮世草子『吉日鎧曽我』は、甚だしく演劇色の強い作品である。全七巻の内、首巻と尾巻に挟まれた一巻から五巻が、首巻尾巻の登場人物が見物した浄瑠璃の内容という、いわゆる入子型劇中劇の形式を取っており、その部分には浄瑠璃らしさを醸し出す工夫が凝らされている。劇中劇部分だけではなく、首巻と尾巻においても歌舞伎のお家騒動物を意識した筋立て、台詞劇である歌舞伎を彷彿とさせる会話のみで進む文体の利用を見ることが出来る。当時の演劇の様子を知る補完資料としても、首巻末尾にある人形浄瑠璃の口上部分は、当時の口上の形態を知る資料となるだけでなく、当時の演劇界、特に京都の浄瑠璃界の情報が読み取れる。また、あまり明確な情報のない大津の芝居についても示唆するところがあるのである

1 0 0 0 IR 醍醐寺蔵『探要法花験記』日本・中国両部の比較 : 和化漢文用字法の共通基盤解明に向けて

- 著者

- 磯貝 淳一

- 出版者

- 広島大学国語国文学会

- 雑誌

- 国文学攷 (ISSN:02873362)

- 巻号頁・発行日

- no.215, pp.21-32, 2012-09

1 0 0 0 OA 特集「三宅島2000年噴火と神津島・新島周辺の地震活動」

- 著者

- 中田 節也

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, no.2, pp.129-131, 2001-04-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 国際文化交渉論の現在 : シュウォルツの厳復論から国際文化論への軌跡

- 著者

- 平野 健一郎

- 出版者

- 関西大学

- 雑誌

- 東アジア文化交渉研究 (ISSN:18827748)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.7-22, 2009-03-31

The development of a theory of international cultural relations can be traced back to Benjamin Schwartz's study of Yan Fu (In Search of Wealth and Power: Yen Fu and the West, Harvard University Press, 1964). Yan Fu translated some of the 19th century Western European works into Chinese as a way for China's modernization. To analyze Yan Fu's cultural struggles, Schwartz applied a path-breaking methodological framework, defining a culture to be "a vast, ever-changing areas of human experience" and proposing to deal with the encounter between two cultures as a vantage point for taking a new look at both cultures. After reading the Schwartz's work carefully and translating it into Japanese, this author formulated a theory of international cultural relations that considers cultural contacts and changes themselves to be important aspects of international relations.

- 著者

- 鈴木 眞一

- 出版者

- 日本甲状腺学会

- 雑誌

- 日本甲状腺学会雑誌 (ISSN:21853126)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.24-29, 2012-04

- 被引用文献数

- 1

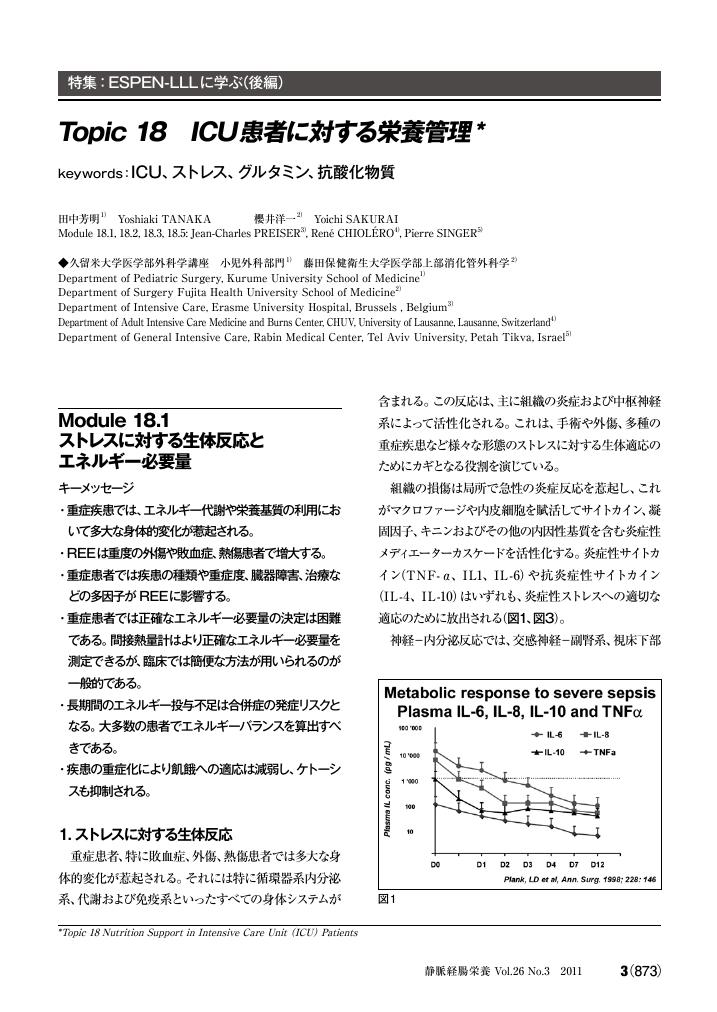

1 0 0 0 OA Topic 18 ICU患者に対する栄養管理

- 著者

- 田中 芳明 櫻井 洋一 Jean-Charles PREISER Rene CHIOLERO Pierre SINGER

- 出版者

- 日本静脈経腸栄養学会

- 雑誌

- 静脈経腸栄養 (ISSN:13444980)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.873-897, 2011 (Released:2011-06-15)

- 参考文献数

- 89