3 0 0 0 OA 東海村の原子力産業地域社会形成と内部構造

- 著者

- 岩間 英夫

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.100010, 2013 (Released:2014-03-14)

1.はじめに 東海村は、東日本大地震の津波で東海原子力第2発電所の発電機3基のうち1機が冠水した。外部電源が復旧したため、かろうじて危機を回避できたが、人災が起こっても不思議ではなかった。 発表者は、これまで鉱工業を中心とする産業地域社会形成の研究を行なってきた。本研究の目的は、その視点から、日本の原子力産業のメッカである茨城県東海村を研究対象に、原子力産業地域社会の形成とその内部構造を解明し、かつ原子力産業との問題点を指摘することである。2.東海村原子力産業地域社会の形成 まず、東海村への進出決定の背景を捉える。次に、原子力産業の集積では、1957年8月、日本原子力研究所東海研究所において日本最初の原子の火が灯った。1959年3月には原子燃料公社東海精錬所が開所し、核燃料の開発、使用済み燃料の再処理、廃棄物の処理処分の技術開発を本格化した。1962年、国産1号炉(JRR-3)が誕生した。1966年7月日本原子力発電㈱がわが国初の商業用発電炉である東海発電所の営業運転を開始した。1967年4月、大洗町に高速増殖炉用のプルトニウム燃料開発・廃棄物処理の実用化を目指した大洗研究所、1985年4月、那珂町(現、那珂市)に那珂核融合研究所が発足した。2005年10月、日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構が統合して「独立行政法人日本原子力研究開発機構」となり、本社が移設された。 これによって、日本原子力研究開発機構の本社事務所を中核に18の原子力施設が集積、4,386人の職員が研究開発・運営する「日本の原子力産業のメッカ」となった。<BR> 2013年5月現在、東海村の人口は3万7883人で、東海村発足時からは約50年で約3.3倍に増加した。<BR>3.東海村原子力産業地域社会の内部構造 日本原子力研究所の内部構造は、国道245号線に沿った事務所を中心に、臨海部の砂丘地帯に生産(研究開発)機能、国道245号線から原研通りに沿って阿漕ヶ浦クラブ、原子力センター、諸体育施設、原研診療所のサービス機能、そして最大規模の長堀住宅団地、荒谷台住宅団地からなる居住機能が東海駅に近接して造成された。住宅団地の中央部には、商業機能として生活協同組合の店舗・売店が設けられた。このように、日本原子力研究所はその事務所を中心に生産、商業・サービス、居住の3機能からなる1極型圏構造を展開した。同様に、原子燃料公社東海精錬所、東海原子力発電所にも1極型圏構造が展開した。これらの3公社によって、東海村の原子力産業の内部構造は多極連担型となった。 2005年に統合すると、日本原子力研究開発機構の本社事務所を中心に、大洗研究所、那珂研究所も含めて、広域にわたる一大原子力研究開発センターを形成した。その内部構造は、日本唯一の原子力産業による総合的研究開発の1核心(多極重合)型圏構造となった。 これらの結果、東海村の原子力産業地域社会は、日本原子力研究開発機構本社を中核とする、海岸部と村の外縁部に生産地域、村の中央部に位置する常磐線東海駅を中心とする商業地域、商業地域に隣接して公営住宅団地や企業社宅、そして周辺に拡大する職員の持ち家と日立市・ひたちなか市の工業都市化による宅地化が重なって住宅地域が形成した。4.まとめ(原子力産業地域社会の形成と問題点) その結果次のことが明らかとなった。 1. 日本唯一の原子力産業による総合的研究開発型の1核心(多極重合)型圏構造を形成した。しかし、 これは一般的産業地域社会の内部構造であって、核の危険性と安全性を大前提として配慮した原子力産業地域社会の展開とは言えない。 2.1956年の候補地選定条件においても、津波に関しては全く触れていなかった。アメリカからの原子炉導入を含めた安全神話が先行し、日本の自然環境の特性をも踏まえた日本人による原子力の主体的研究が欠落したまま今日に至っている。 3.東日本大震災後義務づけられた避難区域で換算すると、20㎞圏内の警戒区域で人口約90万人が、半径120㎞圏に放射能が拡散したら、首都圏を含む約2000万人が避難しなければならない。もはや避難が現実的に無理であるとするなら、東海村は原発などの危険施設は除去して対応する段階にきている。

3 0 0 0 OA VI.医療経済的視点から考えるワクチン効果

- 著者

- 赤沢 学

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.11, pp.2343-2350, 2015-11-10 (Released:2016-11-10)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 1

肺炎球菌ワクチンの接種率向上は,高齢者の医療費を抑制するためにも重要な政策目標である.そのため,65歳以上の高齢者を対象にした定期接種化が実現された.これは,臨床的,医療経済的検討からワクチンによる肺炎球菌感染症の費用削減効果が明らかとなった影響が大きい.一方,新しいワクチンの登場で,その使い分けが新たな問題となっている.費用対効果の実証研究に基づき,肺炎球菌ワクチンの効果をどう考えるべきか概説する.

3 0 0 0 OA 世界の婦人

- 著者

- 桜東女史 (小林秋子) 編

- 出版者

- 現代社

- 巻号頁・発行日

- 1904

3 0 0 0 OA 実業教育五十年史

- 著者

- 文部省実業学務局 編

- 出版者

- 実業教育五十周年記念会

- 巻号頁・発行日

- vol.続篇, 1936

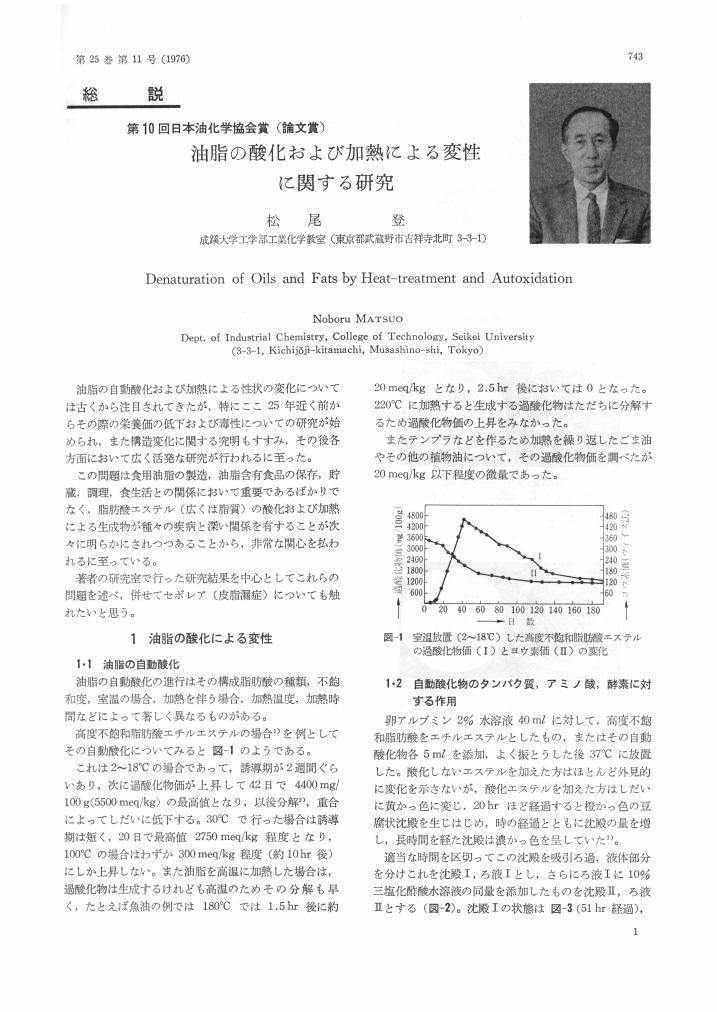

3 0 0 0 OA 油脂の酸化および加熱による変性に関する研究

- 著者

- 松尾 登

- 出版者

- Japan Oil Chemists' Society

- 雑誌

- 油化学 (ISSN:18842003)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.11, pp.743-755, 1976-11-20 (Released:2009-11-10)

- 参考文献数

- 100

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 イタリア・トスカーナ地方の聖人伝における子ども像

- 著者

- 前之園 幸一郎

- 出版者

- 青山学院女子短期大学

- 雑誌

- 青山學院女子短期大學紀要 (ISSN:03856801)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.50_a-33_a, 1994-12-10

- 著者

- Shino Suzuki

- 雑誌

- JpGU-AGU Joint Meeting 2020

- 巻号頁・発行日

- 2020-03-13

Almost all the microbial ecosystems on present-day Earth are supported by photosynthesis including the subsurface biosphere. Organic carbons from the photosynthesis have been accumurated and delivered into the deep subsurface ecosystem. Oxygen and oxidative compounds also have distributed everywhere on the Earth through the water and contributed to creating chemical gradients that can support microbial energy metabolisms. Therefore, opportunities are rare to address microbial ecosystems that are isolated from the effects of photosynthesis, but those are canceled in several settings, one of which includes a serpentinized ecosystem.Serpentinization is a process whereby water interacts with reduced mantle rock called peridotite to produce a new suite of minerals (e.g., serpentine), a highly alkaline fluid, and hydrogen. The hydrogen and carbon dioxide present in the system are thought to react under the highly reducing and alkaline conditions, leading to the formation of methane and hydrocarbons and the concomitant production of carbon monoxide, formate, formaldehyde and methanol. Given that the reduced compounds delivered from the water-rock reaction can support microbial energy metabolisms, such serpentinization systems have been viewed as potential habitats for early life or the other planetary bodies. Studies of serpentinizing environments to date have shown that these ecosystems host extremely low-abundance microbial communities, which is presumably attributed to the multiple extremes: 1) the highly-alkaline condition of the fluid; 2) the extremely low concentrations of oxidants (electron acceptors); and, 3) the low levels of and nutrients (available carbon and phosphate). The Cedars located in northern California is one of the active terrestrial serpentinization sites. While there are about a hundred of springs in The Cedars area with a variety of differences in geochemistry (Figure 1), spring waters discharged from The Cedars generally have extremely high pH (11-12), very low Eh (−900 mV - −550 mV) values and are rich in Ca2+ (~1 mM), hydrogen and methane gas, and contain low levels of dissolved organic carbon, total inorganic carbon, ammonium, phosphate and electron acceptors (oxygen, nitrate, sulfate)Here I present a diversity of unusual metabolisms and life strategies seen in the early Earth or other planetary bodies’ analogue sites, those of which have been identified through the studies of geochemistry, microbial cultivation, genome centric metagenomics of The Cedars microbial communities. Furthermore, I discuss the constraints and driving forces lying in the deep subsurface serpentinized settings to make a living.

- 著者

- 大本達也

- 出版者

- 鈴鹿大学

- 雑誌

- 鈴鹿国際大学紀要Campana (ISSN:13428802)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.27-41, 2010-03-20

In this paper we will examine the publication process and the contents of Shogaku Shoka Shu(Song books for the elementary school, 3vols. 1882-4). The "Shoka", which are songs for schoolchildren, had an impact on the formation of Japanese "poems". In chapter 1 we will assess the publication process of those books. In chapter 2 we will categorize and investigate the words of Shoka into 4 groups:-lyricism, moralism, patriotism and militarism

3 0 0 0 OA 最近の麻酔メカニズム仮説から考える全身麻酔

- 著者

- 眞下 節 高橋 亜矢子

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.78-84, 2009-01-15 (Released:2009-02-07)

- 参考文献数

- 30

全身麻酔は意識消失, 不動化, 鎮痛などさまざまな要素が組み合わさった現象である. 近年の麻酔メカニズム研究では, 麻酔薬は神経細胞表面の受容体蛋白質に作用し, その効果を発揮すると考えられている. 神経細胞にはさまざまな受容体蛋白質が存在するが, その中でも特にGABAA受容体は麻酔メカニズム研究の中心的存在である. 最近, GABAA受容体を介する抑制性電流にはPhasic電流とTonic電流の2種類が存在することが明らかにされ, 特にTonic電流は麻酔メカニズムの新しいターゲットとして非常に注目を浴びている. 本稿では, Tonic電流を含むGABAA受容体を中心とした麻酔メカニズム研究の新しい知見についてまとめる.

3 0 0 0 OA 料理網目調味抄 5巻

- 著者

- 嘯夕軒, 宗堅

- 出版者

- 西村源六[ほか2名]

- 巻号頁・発行日

- vol.[2], 1730

3 0 0 0 OA 房総叢書 : 紀元二千六百年記念

- 出版者

- 紀元二千六百年記念房総叢書刊行会

- 巻号頁・発行日

- vol.第6卷 地誌其一, 1944

3 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1891年05月30日, 1891-05-30

- 著者

- 大戸 朋子 伊藤 泰信

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, pp.91-91, 2012

本発表は、(1) 同人誌作家の活動、作品の発表過程についての微視的な記述を提示しつつ、(2)腐女子コミュニティを、内部の様々な軋轢の存在や、評価軸が外部の様々な要因によって変化する流動的なものとして捉え、さらに(3)二次創作作品がどのようなプロセスの中で評価され、コミュニティに受け入れられていくのかについて明確化するために、事象を科学社会学(科学者コミュニティ)の議論に重ねることを試みる。

3 0 0 0 牧口常三郎『人生地理学』の地理学史上の再評価

- 著者

- 岡田 俊裕

- 出版者

- 地理科学学会

- 雑誌

- 地理科学 (ISSN:02864886)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.4, pp.197-212, 1994

- 参考文献数

- 70

牧口常三郎『人生地理学』(1903年初版,1908年訂正増補8版)は,当時の非アカデミズム地理学徒に歓迎され高い評価を受けたが,アカデミズム地理学の形成者たちには1970年代前半ごろまで無視ないし軽視されてきた。しかし本書は,環境論的な立場からの地人関係の考察が優れているだけでなく,分布論・立地論による経済地理学的・社会地理学的・政治地理学的な分析に先駆的かつ現代的な意義が認められる。なかでも,チューネン圏を最も早く地理学研究に導入した点が注目される。ただし牧口は,それを原典に忠実に導入することはせず,現実社会への適用および有効性を考慮しつつ吸収しようとした。この応用や実践への志向,および実学的な傾向が彼の学風の特徴であった。アカデミズム地理学者のなかで牧口に最も近い存在は,在野的な人文地理学者で,しかも「郷土会」の活動を共に行った小田内通敏であったと考えられる。しかし小田内でさえ,なぜか牧口とその著書について論及することがなかった。それは,前アカデミズム地理学の成果がアカデミズム地理学にあまり継承されなかったということを示唆していると考えられる。

3 0 0 0 雑学! ミリテク広場 ダメコン今昔物語(Part-2)

- 出版者

- 防衛技術協会

- 雑誌

- 防衛技術ジャーナル (ISSN:09198555)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.18-21, 2017-02

3 0 0 0 フリーエネルギーの挑戦 : 理論と技術の全面公開

- 出版者

- たま出版

- 巻号頁・発行日

- 1992