3 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1925年05月04日, 1925-05-04

3 0 0 0 598.落雷での歩幅電圧障害(【スポーツ心理学】)

3 0 0 0 OA 塩酸ミノサイクリンの抗精神病薬効果に関する研究

塩酸ミノサイクリンの抗精神病薬効果に関する研究塩酸ミノサイクリンは、テトラサイクリン系の抗生物質であるが、強力な神経保護作用を有することも明らかになりつつある。そのため、本研究では、統合失調症の治療薬としての塩酸ミノサイクリンの有用性とその治療効果を明らかにすることを目的とした。統合失調症患者に塩酸ミノサイクリンと抗精神病薬を用いて二重盲検試験を行い、また、統合失調症モデル動物でも同様に薬物を投与して検討を行った。その結果、ミノサイクリンが抗精神病薬様作用を有し、統合失調症の治療における増強療法の一つの手段となりうることが明らかになった。また、その効果機序に脳内における抗炎症作用の機序が想定される。

3 0 0 0 OA 準結晶の構造解析法とその最近の進展

- 著者

- 山本 昭二

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.6-11, 2007-02-28 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 14

Recently a software package for the structure analysis of quasicrystals has been released, giving a better environment for determining guasicrystal structures. Therefore we can analyze their structures if we know data collection and indexing methods and a theory of structure analysis. At this occasion, their structure analysis and its recent development have shortly been reviewed.

3 0 0 0 アダム・エルスハイマーの《エジプト逃避》について

- 著者

- 橋本 寛子

- 出版者

- 神戸大学美術史研究会

- 雑誌

- 美術史論集

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.68-86, 2004-02

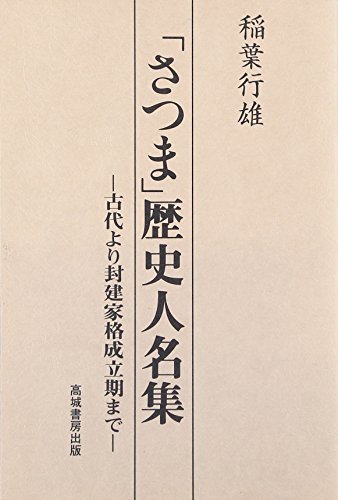

3 0 0 0 「さつま」歴史人名集

3 0 0 0 本藩人物誌

- 出版者

- 鹿児島県史料刊行委員会

- 巻号頁・発行日

- 1973

3 0 0 0 OA 大学における業務のマニュアル化と運用 ―東京ディズニーリゾートを事例とした研究―

- 著者

- 松丸 英治

- 出版者

- 昭和女子大学現代ビジネス研究所

- 雑誌

- 現代ビジネス研究所紀要 (ISSN:24321621)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, 2017-03-31

3 0 0 0 OA 次世代物質探索のための離散幾何学

- 著者

- 小谷 元子

- 雑誌

- 新学術領域研究(研究領域提案型)

- 巻号頁・発行日

- 2017-06-30

3 0 0 0 OA 状態遷移図に基づく対話型アニメーション作成ツールの提案

- 著者

- 岡本 秀輔 鎌田賢 中尾 隆司

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌プログラミング(PRO) (ISSN:18827802)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.SIG1(PRO24), pp.19-27, 2005-01-15

アニメーションは,Web ページの例で代表されるように,情報伝達手段の重要な選択肢の1 つである.特に,キーやマウスなどのユーザ入力によって,表示内容が変化するような対話型のアニメーションは,ユーザの興味を引きつける.しかし,ひとたびこのような対話型アニメーションを作ろうとすると,芸術的な素養のほかに,プログラミング技術やグラフィックスの知識が必要となり,素人には敷居が高すぎる.そこで,我々は小学生の利用も視野にいれた,対話型アニメーション作成ツールの設計と実装を行っている.ユーザは,GUI エディタで状態遷移図と表示画像を指定することにより,オブジェクト指向モデルに沿った形で,アニメーションに登場するキャラクタの動きを決めていく.そして,インタプリタにより動作を確認し,トランスレータによりJava やJavaScript といった対象コードへの変換を行う.変換の際には,Java の内部クラスやJavaScript の関数ポインタを用いることで,状態遷移図と対象コードの対応関係を保たせている.副産物として,このツールは楽しみながら情報処理を学ぶための教材となる可能性がある.状態遷移図を作成して,その動きをイメージすることは,情報処理教育の導入に適している.また,アニメーションに対応する中間言語表現や,対象形式への変換例を見ることは,プログラミングを含めた次のステップの教育に役立つ.

3 0 0 0 OA 水晶体の放射線防護に関する専門研究会中間報告書 (Ⅱ)

- 著者

- 赤羽 恵一 飯本 武志 伊知地 猛 岩井 敏 大口 裕之 大野 和子 川浦 稚代 立崎 英夫 辻村 憲雄 浜田 信行 藤通 有希 堀田 豊 山崎 直 横山 須美

- 出版者

- 日本保健物理学会

- 雑誌

- 保健物理 (ISSN:03676110)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.153-156, 2014 (Released:2015-07-18)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 3 2

A brief review is given of the history and methodology of external dosimetry for the lens of the eye. Under the 1989 revision to domestic radiological protection regulations, the concept on the effective dose equivalent and the dose limit to the lens of the eye (150 mSv/y) both introduced in the ICRP 1977 recommendations has changed nationwide the external monitoring methodology in non-uniform exposure situations to the trunk of a radiological worker. In such situations, which are often created by the presence of a protective apron, the worker is required to use at least two personal dosemeters, one worn on the trunk under the apron and the other, typically, at the collar over the apron. The latter dosemeter serves the dual purpose of providing the dose profile across the trunk for improved effective dose equivalent assessment and of estimating the dose to lens of the eye. The greater or appropriate value between Hp(10) and Hp(0.07), given by the dosemeter, is generally used as a surrogate of Hp(3) for recording the dose to the lens of the eye. The above-mentioned methodology was continued in the latest 2001 revision to the relevant regulations.

3 0 0 0 OA ドラムリンの成因と氷床底環境

- 著者

- 澤柿 教伸 平川 一臣

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.4, pp.469-492, 1998-08-25 (Released:2010-10-13)

- 参考文献数

- 120

Geomorphological and sedimentological processes beneath modern glaciers and ice sheet s have not been observed directly and are poorly understood. On the contrary, abundant glacial landscapes can be observed, which provide us with evidence about processes underway at the beds of the past ice sheets. Consequently, careful studies of glacial landforms and sediments provide a wealth of information of these processes.During the last decade, there have been various debates regarding subglacial landforms and their formation processes: drumlins is a major issue, and no satisfactorye xplanation of their mode of formation has yet been obtained. By overviewing recent research on the drumlin problem, this article attempts to draw attention to the major concepts and controversies behind the formation of subglacial landform, together with new developments in understanding the subglacial environment. The most recent explanations for drumlin formation have been examined in the light of our knowledge of the subglacial environment. In particular, J. Shaw and his co-workers draw attention to the significance and the implication of subglacial meltwater processes. They suggested that large-scale meltwater floods were responsible for the formation of some drumlins. Later, erosional drumlins, bedrock erosional marks, tunnel channels, and Rogen moraine were added to the forms resulting from catastrophic floods. Conversely, G.S. Boulton developed a semi-quantitative flow model for the deformation of rapidly deforming soft sediments (A-horizon) on the basis of field observations.The drumlin problem stands as a conspicuous instance of how much there is still to understand about the interplay of glacier motion, sediments, topography, and subglacial environmental conditions. It is thus emphasized that accumrate explanations of the complexities of subglacial environments are necessary to understand subglacial landform development, sediment deposition, and other geomorphic processes at the ice/bed interface, together with extraglacial effects of ice sheet dynamics on fluvial systems, marine sedimentation, ocean currents, and climate.

3 0 0 0 IR 書体分析による甲骨文字契刻者組織の復元

- 著者

- 崎川 隆

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 史学 (ISSN:03869334)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.357-399, 2002

論文一 はじめに二 用語・略号の規定三 「契刻者」をめぐる研究史 1 貞人=契刻者説 2 貞人・契刻者分業説 3 第一期貞人名「n」における筆跡分類研究 4 小論の課題四 書体分類の方法 1 対象資料 (一) 対象時期 (二) 対象文字 2 分析項目 (一) 左文・右文 (二) 書体 (三) 材質 3 分析手順五 分類 1 字形分類 (一) 「n」字偏旁要素 (二) 「h」字偏旁要素 2 書体分類 (一) 「n」字書体分類 (二) 「h」字書体分類 (三) 主要類型の抽出六 考察 1 書体差発生要因の検討 (一) 材質差 (二) 契刻工具差 (三) 個人筆跡差 2 貞人・契刻者分業形態の考察 3 契刻者集団の組織構造の分析 (一) 分析の方法と手順 (二) 「n」字からみた契刻者組織の構造 (三) 「h」字からみた契刻者組織の構造 (四) 両組織の対応関係 (五) 分析結果の考察 1 活動局面における三分化現象への解釈 2 中心性と出現頻度に対する解釈九 まとめ

- 著者

- 菅原 義勝

- 出版者

- 駒澤大学大学院史学会

- 雑誌

- 駒澤大学大学院史学論集

- 巻号頁・発行日

- no.43, pp.69-78, 2013-04

3 0 0 0 金谷太郎先生のご逝去を悼む

- 著者

- 小泉 格

- 出版者

- 日本古生物学会

- 雑誌

- 化石 (ISSN:00229202)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, pp.39-41, 2012

3 0 0 0 OA 「笑い声」合成のための音響特徴の分析

- 著者

- 芳賀 寿昭

- 出版者

- Waseda University

- 巻号頁・発行日

- 2004

感情を表す生理的な発声表現である「笑い声」の音声合成のための音響特徴分析を行う。「喜び」や「怒り」といった感情音声の分析・合成の研究はこれまでにもいくつか行われているが、「笑い声」の音声合成に関する研究は未だ少数であり、十分に分析されていない。本研究では、規則合成方式による合成のため、音声の合成規則や制御パラメータを明らかにしていった。音声パワーやピッチ周波数といった聴覚的にわかりやすい特徴パラメータの時間変化パターンを調べることで、聴覚的な笑い声の時間的特徴を明らかにした。また、通常発話の音声と比較することで、笑い声に特有な音響特徴を定量的に分析した。主観評価実験では、音響パラメータを必要に応じて操作して作成した合成音を評価することで、各音響パラメータが「笑い声」の笑い声らしさに対してどの程度の貢献度をもつか調べた。

3 0 0 0 IR 帝国の喪失とパックス・アメリカーナの終焉-東アジア共生の条件-

- 著者

- 酒井 直樹

- 出版者

- 新潟国際情報大学国際学部

- 雑誌

- 新潟国際情報大学国際学部紀要 (ISSN:21895864)

- 巻号頁・発行日

- pp.1-28, 2015-07-01

新潟国際情報大学開学20周年記念情報文化学部情報文化学科学術シンポジウム特集

- 著者

- 三重大学博学連携推進室

- 出版者

- 三重大学博学連携推進室

- 巻号頁・発行日

- 2017-03

2016年2月29日に三重大学において開催された2015(平成27)年度博学連携シンポジウム「大学の“学芸員養成“教育と博物館―文化の視野を広げるために―」の記録集。54p。