2 0 0 0 中生代の大陸移動とトカゲ類の系統分岐の関係

トカゲ亜目を構成する主要な科より代表種を選んでミトコンドリアDNA全塩基配列約17キロ塩基対の決定を行った。その結果、イグアナ下目やヤモリ下目を構成する科から多数の種について(その他の科の殆どからは少なくとも代表種1種について)ミトコンドリアDNA全塩基配列を決定することができた。コードされる37遺伝子の塩基配列を用いて最尤法などによる分子系統解析を行い、信頼できる系統関係を構築するとともに、分子時計を仮定しないベイズ法を用いて分岐年代の推定を行った。その結果に、大陸移動に関する地質学的情報と古生物学的情報を加味して、トカゲ類の系統分岐と中生代の大陸移動の関係について考察を行った。主な生物地理学的成果は次の通りである。1)トカゲ類の主要な科間の分岐は白亜紀の大規模な大陸分離の以前にさかのぼる、2)ただしアガマ科とカメレオン科の分岐だけは約1億年前のゴンドワナ大陸で起き、その後アガマ科はインド亜大陸などに乗ってユーラシアに分散した可能性がある、3)マラガシートカゲ亜科のイグアナ類は他のイグアナ類と大陸の分断に伴い分岐した、4)ヤモリ科とトカゲモドキ科の分岐はパンゲア超大陸のローラシア大陸とゴンドワナ大陸への分裂に伴い分断的に起きたと考えられる。またこれらの研究を行う過程で、Draconinae亜科アガマ類のミトコンドリアゲノムの遺伝子配置に、脊椎動物としては初めてとなる遺伝子(本件ではプロリンtRNA遺伝子)の逆位を発見し、その分子進化機構として相同的DNA組換えを提唱した。

2 0 0 0 OA 人工放獣されたニホンリスの空間利用

2 0 0 0 OA 都市公園におけるニホンリス(Sciurus lis)の再導入事業の検証

- 著者

- 矢竹 一穂 阿部 學

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.265-277, 2022 (Released:2022-08-10)

- 参考文献数

- 37

From February, 1984, to June, 1986, twenty-one Japanese squirrels (Sciurus lis; 11 males, 10 females) were reintroduced into Shinjuku Gyoen (58 ha) in central Tokyo. However, squirrels were not observed since December 1987. This report summarizes the issues related to the reintroduction of squirrels based on the results of this project and the ecological knowledge on squirrels produced by subsequent research. Approximately 36 ha of the forest were used by squirrels. The main foods were walnut and Lithocarpus edulis acorn from feeding stands, seeds of Pinus thunbergii, P. densiflora, exotic conifer trees, and Castnopsis cuspidata var. sieboldii acorn. Three carcasses of squirrels predated by Felis catus were confirmed, and Corvus spp. chased the squirrels. The squirrels did not settle because the forest area of the site was not sufficient considering the home range of squirrels; there was no habitat to move to close by, and dependence on acorns as forage was overestimated. Issues: 1) forest area of the site corresponding to the home range size of squirrels, 2) conservation of forests with diverse tree species, and 3) management of feral cats and crows as predators.

2 0 0 0 OA 階層的リスクパリティ―理想的なポートフォリオ構築への道―

- 著者

- 森谷 博之

- 出版者

- 中央大学企業研究所

- 雑誌

- 企業研究 (ISSN:13479938)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.77-105, 2019-02-28

Strong computation power and the age of big data have enabled us to apply artificial intelligence, machine learning and genetic algorithms to financial markets. In the 1950’s, Harry Markowitz invented the portfolio optimization technique that changed the concept of investment opportunities from highest return, ignoring risk, to the balance between risk and rewards. However, this innovative idea has presented many obstacles. But, over the years innovative people have been inventing mathematical solutions for these various constraints. Even though this has been challenging historically, practitioners prefer the simple heuristic methods based on their experience due to difficulty to estimate expected returns and volatility. Finally, new solution is developed and called a Risk Parity policy and enhanced version, Hierarchical Risk Parity introduced by de Prado in 2016.This paper first introduces the history of Modern Portfolio Theory and Risk Parity portfolio and then explains how to develop hierarchical risk parity. In conclusion, a hedge fund portfolio is constructed by using hierarchical risk parity to compare the results with those of an equally weighted portfolio and a minimum variance portfolio.

2 0 0 0 OA インターネット上で活動する精子提供者の自己情報開示状況とその意識

- 著者

- 新田 あゆみ

- 出版者

- 日本医学哲学・倫理学会

- 雑誌

- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.57-64, 2020 (Released:2022-07-20)

2 0 0 0 OA セクシュアリティの生活記録運動 ―戦後日本における「変態性欲」と近代的夫婦生活

- 著者

- 河原 梓水

- 出版者

- Antitled友の会

- 雑誌

- Antitled (ISSN:24367672)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.33-57, 2022-03-27 (Released:2022-04-05)

2 0 0 0 OA ふれることについて -触覚の現象学-

- 著者

- 小林 信之

- 出版者

- 早稲田大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第1分冊, 哲学 東洋哲学 心理学 社会学 教育学 (ISSN:13417517)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, pp.二一-三六, 2015-02-26

2 0 0 0 OA シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルとの間の雑種致死について(生態学・行動学)

2 0 0 0 OA 出生時体重の違いが成人女性の骨に与える影響 -パイロットスタディから見えてきたこと-

- 著者

- 浦嶋 優夢 小俣 杏侑実 八田 友楽 平田 真実 木村 智子

- 出版者

- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会

- 雑誌

- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.19-24, 2022-06-30 (Released:2022-08-03)

- 参考文献数

- 34

本研究の目的は,出生時期に低体重であった者(Low birth weight infant:LBWI)と正常体重であった者(normal birth weight infant:NBWI)が成人期を迎えた際の骨量ならびに骨の発育に与える因子に違いが認められるかを確認し,将来の骨関節疾患発症リスクについて検討することである。対象は,本邦でLBWI 急増時期に生まれ,現在成人期にある女子大生を母集団とし,LBWI 群(6名)とNBWI 群(6名)を抽出した。骨量面積率や骨塩量,下腿身長比や体重などの計測とともに,学齢期と思春期の運動時間を聴取し,両群間で比較した。その結果,両群間で骨量面積率などに有意差は認められなかったが,下腿身長比はLBWI 群が有意に低値を示した(p<0.05)。従って,出生時体重の違いは成人期の骨密度には影響を及ぼさないが,LBWI は下腿身長比の短縮という形で骨の発育不全を引き起こす可能性が示唆された。今後,この骨発育不全が引き起こされるメカニズムの解明とともに,LBWI が老年期の骨に与える影響についても追跡調査する必要性があることが示唆された。

2 0 0 0 OA 拡張フラクタル次元を用いた海岸線形状の解析

- 著者

- 今村 文彦 西山 英彰

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 海岸工学論文集 (ISSN:09167897)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.299-303, 1990-11-05 (Released:2010-03-17)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 明治初期京都の博覧会と観光

- 著者

- 工藤 泰子

- 出版者

- 京都光華女子大学

- 雑誌

- 京都光華女子大学研究紀要 = Research bulletin of Kyoto Koka Women's University (ISSN:13465988)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.77-100, 2008-12

2 0 0 0 OA NICU入院児の母親への退院支援に対する熟練看護師の認識

- 著者

- 久保 仁美 今井 彩 阿久澤 智恵子 松﨑 奈々子 金泉 志保美 佐光 恵子

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児看護学会

- 雑誌

- 日本小児看護学会誌 (ISSN:13449923)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.18-26, 2018 (Released:2018-03-31)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は、NICU入院児の母親への退院支援に対する熟練看護師の認識を明らかにすることである。5年以上のNICU勤務経験を有する熟練看護師12名を対象に、退院支援の認識について半構成的面接調査を行い、Berelson. Bの内容分析を行った。結果238コードから、49サブカテゴリー、15カテゴリー、6コアカテゴリーが生成された。6コアカテゴリーは、【母子関係・母親-看護師関係を構築し深める】、【出産後のプロセスを支える一貫した支援】、【退院後の育児を見据える】、【退院調整に多職種でかかわる】、【退院後の母子の生活を知りNICUでの退院支援を評価する】、【妊娠中から退院支援が始まる】であった。熟練看護師は、出産後のプロセスを支える一貫した退院支援の認識を基盤とし、各時期における退院支援の認識を相互に補完し合い、母親への退院支援に結びついていることが示唆された。

2 0 0 0 IR 20世紀初頭のフランスでの「サロメ」像の波及

- 著者

- 江本 菜穂子

- 出版者

- 名古屋造形大学

- 雑誌

- 名古屋造形大学紀要 (ISSN:21850208)

- 巻号頁・発行日

- no.17, pp.51-60, 2011

2 0 0 0 IR テキストとしての神話--本居宣長・上田秋成論争とその周辺 (文学から何が見えてくるか)

- 著者

- 飛鳥井 雅道

- 出版者

- 学術雑誌目次速報データベース由来

- 雑誌

- 人文學報 (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, pp.31-60, 1995

2 0 0 0 OA 討清剣舞 : 挿画詩解

- 著者

- 岡本半渓 (剣光散人) 著

- 出版者

- 魁真楼

- 巻号頁・発行日

- 1894

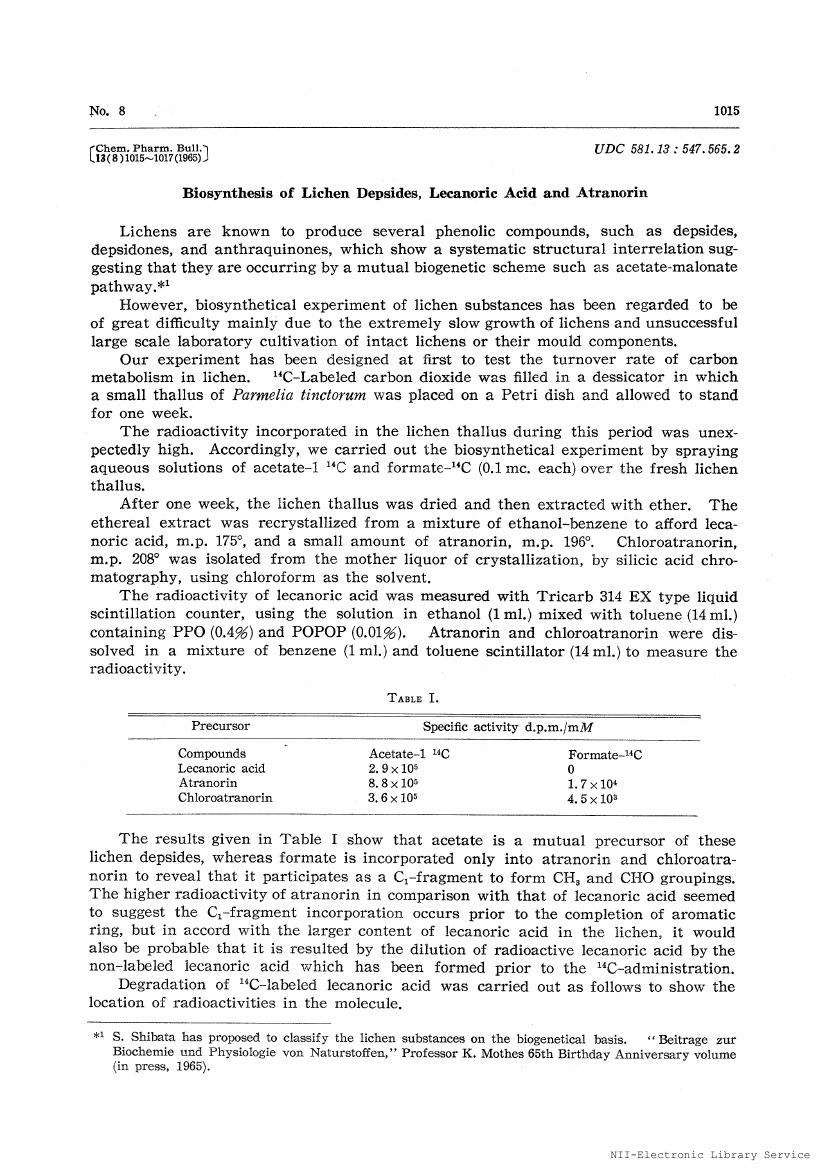

- 著者

- 山崎 幹夫 松尾 光芳 柴田 承二

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.8, pp.1015-1017, 1965-08-25 (Released:2008-03-31)

- 被引用文献数

- 16 23

2 0 0 0 IR 財政政策への視点 : 財政再建策の回顧と模索

2 0 0 0 OA 地震はいつ起こるのか : 大森房吉(1868-1923)と「気象学的地震学」

- 著者

- 金 凡性

- 出版者

- 日本科学史学会

- 雑誌

- 科学史研究 (ISSN:21887535)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.225, pp.11-19, 2003 (Released:2021-08-13)

This paper investigates a feature of early modern Japanese seismology from the viewpoint of what I call "meteorological seismology." Fusakichi Omori (1868-1923) is one of the founders of Japanese modern seismology. The seismological research of his period has been described by scholars such as Yoichiro Fujii(1967) and Takahiro Hagiwara (1982) as "statistical seismology." In this paper, I would like to focus on the meteorological studies of earthquakes from the late 19^ <th> century to the interwar period, which are not well known. Hoping to contribute to the question of "when do the earthquakes break out," Omori, with some knowledge in meteorology, analyzed the relationship between earthquakes and meteorological phenomena, using atmospheric pressure in particular. His "meteorological approach" had its origin in his instructors' era since they regarded meteorology as their model in both disciplinary aim and methodology. Some of Omori's colleagues followed his tactics seriously even after the Great Kanto Earthquake of 1923, although it is said that after this earthquake there was a methodological turn to basic (geo) physics. I argue that the desire to predict when the earthquakes occur manifested itself in "meteorological seismology" and would like to shed some light on the environment in which this research program subsequently evolved.

2 0 0 0 OA 重度知的障害者の利用者主体に基づく支援に関する研究 : 支援の視点と支援過程からの考察

- 著者

- 津田 耕一

- 雑誌

- 関西福祉科学大学紀要 = Journal of Kansai University of Welfare Sciences

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.17-28, 2012-11-05