2 0 0 0 集合的記憶概念の再考 : アルヴァックスの再評価をめぐって

- 著者

- 金 瑛

- 出版者

- 関西社会学会

- 雑誌

- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.3-14, 2012-05-26

本稿の目的は、アルヴァックスの集合的記憶概念を再考することにある。そこでまず行なったのが、アルヴァックスによる記憶(memoire)と想い出(souvenir)の区別、集合的記憶と歴史の区別を検討することで、集合的記憶を定義し直すことである。集合的記憶は、時間的な連続性の流れとして定義され、言語活動・時間・空間という「枠組み」によって構成される。本稿では、従来あまり注目されてこなかった「環境(milieu)」という概念に着目することで、時間の「枠組み」を支える空間性について論じた。そしてそこでは、ノラの「記憶の場」という概念やモースの贈与論を参照軸に、「環境」と「場」の関係、「場」の変化による忘却の問題を論じた。また「環境」という観点から、個人的記憶と集合的記憶の関係、集合的記憶における忘却と想起についても論じた。本稿の論点は、「環境」が集合的記憶に対してもつ意義を説くことである。

2 0 0 0 OA 日本における原子力発電所の計画と中止の社会学的考察-京都府久美浜町を事例にして-

- 著者

- 小松 秀雄 Hideo KOMATSU

- 雑誌

- 神戸女学院大学論集 = KOBE COLLEGE STUDIES

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.93-108, 2013-06-20

日本原子力発電(株)と9つの電力会社は、日本の原子力政策に即して全国各地に原子力発電所を建設し営業運転してきた。ちなみに、関西電力は、立地条件の良い、福井県の嶺南と呼ばれる若狭湾沿岸に美浜、高浜、大飯原子力発電所を建設し営業運転してきた。若狭湾沿岸の原子力発電所は、関西地区で使用される電力量のおよそ半分くらいを供給している。しかしながら、日本原電や9つの電力会社が原子力発電所を計画した全国の多くの場所で厳しい反原発の講義と運動が起こった。原発の建設計画には大きな経済的効果が期待されていたけれども、各地域における住民や議会の投票の結果、原発計画は白紙撤回されたり中止されたりした。本稿では、具体的な事例として1975年に提示された久美浜原子力発電所の建設計画を取り上げ、なぜ2006年に白紙撤回されたのか、その理由や事情について再検討してみたい。久美浜町は丹後半島の、京都府北部の沿岸にある。「平成の大合併」の時に、峰山、網野、丹後、大宮、弥栄および久美浜の6町が2004年4月1日に合併して京丹後市が誕生した。

2 0 0 0 OA 米国における歯科補綴専門医養成プログラムと認定制度

- 著者

- 熊谷 直大

- 出版者

- 公益社団法人 日本補綴歯科学会

- 雑誌

- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.25-31, 2017 (Released:2017-02-21)

- 参考文献数

- 9

米国において歯科補綴の専門医となるためには,歯科医師となった後,3年の専門医養成課程に入学し,卒業しなければならない.養成課程を修了し,歯科補綴専門医となった歯科医師は,一般歯科医(GP)や他科専門医から患者の紹介を受けながら補綴に特化した診療を行う.歯科補綴専門医数は歯科医師総数の約1.8%1)であり,人口における補綴専門診療が必要な患者数によって養成課程の定員が決められている.また,専門医制度の発展を促すため,養成課程を修了した専門医が「ボード」と呼ばれる組織により認定を受け,ボード認定専門医となる制度も存在する.

2 0 0 0 OA パフォーマンス評価における多次元項目反応モデル

- 著者

- 八木 嵩大 宇都 雅輝 Shudai YAGI Masaki UTO

- 出版者

- 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム (ISSN:18810225)

- 巻号頁・発行日

- vol.J102-D, no.10, pp.708-720, 2019-10-01

近年,受験者の実践的かつ高次な能力を測定する手法の一つとしてパフォーマンス評価が注目されている.しかし,パフォーマンス評価では,得られる能力測定値が評価者の特性に依存する問題が指摘されてきた.この問題を解決する手法の一つとして,評価者特性を考慮して受験者の能力を推定できる項目反応モデルが多数提案され,その有効性が示されている.他方で,これらのモデルは測定対象の能力に一次元性を仮定する.しかし,高次な能力の測定を目指すパフォーマンス評価では,複数の能力尺度で構成されるルーブリックを用いて採点を行うことが一般的であり,この場合には能力の一次元性は必ずしも満たされない.そこで,本論文では,評価者特性を考慮した多次元性項目反応モデルを提案する.提案モデルは,データから推定した最適な次元数の能力尺度上で,評価者特性を考慮した高精度な能力測定を実現できる.本論文では,提案モデルのパラメータ推定手法としてマルコフ連鎖モンテカルロ法に基づく手法を提案し,シミュレーション実験と実データ適用を通して提案モデルの有効性を示す

2 0 0 0 レズビアン日記 : Voilàほらここにある

- 著者

- ニコル・ブロサール著 平林美都子 ベヴァリー・カレン訳

- 出版者

- 国文社

- 巻号頁・発行日

- 2000

2 0 0 0 OA 佐賀藩大阪蔵屋敷の成立

- 著者

- 森 泰博 Yasuhiro Mori

- 雑誌

- 商学論究 (ISSN:02872552)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.135-146, 1999-03-10

2 0 0 0 OA 連続溶融亜鉛メッキにおけるドロス生成反応について

- 著者

- 山口 洋 久松 敬弘

- 出版者

- The Iron and Steel Institute of Japan

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.96-103, 1974-01-01 (Released:2010-10-12)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 13 13

A study has been carried out on the dross formation in continuous galvanizing in relation to the aluminiumcontent in the bath.Iron and aluminium concentrations in drosses formed in conventional galvanizing lines are determined.In the laboratory, Zn alloys containing 0.22% Pb, 0.13-4.60% Al and 0.066-0.24% Fe are molten ingraphite crucibles and held at 465°C for 40hrs before cooling. Using the sectioned ingots, spectroscopic analysisof the portions free from dross and quantitative microscopy analysis of dross compounds are performed:On the basis of these results, the amount of dross and that of aluminium consumed in the dross formationreaction in conventional processes are estimated. Conclusions derived are as follows:Drosses contain two compounds, namely δ and Fe2Al5.When the aluminium content in the bath is in the range of 0.09-0.14%, δ and Fe2Al5 can coexist. Inthis case the higher the aluminium content, the lower the fraction of δ-compound. When the aluminiumcontent is higher than 0.15% the δ-compound can not be found.The amount of the bottom dross is estimated to decrease rapidly with increasing the aluminium contentin the bath up to 0.14% and becomes negligible above 0.15% Al. The amount of the top dross, however, increasesrapidly with increasing the aluminium content up to 0.14% and decreases gradually above 0.15% Al.The amount of aluminium consumed in the dross formation reaction is estimated proportional to the amount of iron dissolved from sheets.

2 0 0 0 OA ドライビングシミュレータによる事故多発地帯の再現と交通コンフリクト発生時における挙動分析

- 著者

- 西原 修 坂谷 祐輔 北野 弘明 平岡 敏洋 熊本 博光

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 C編 (ISSN:03875024)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.738, pp.250-258, 2008-02-25 (Released:2011-08-16)

- 参考文献数

- 8

The Meihan highway linking Kameyama in Mie Prefecture and Tenri in Nara Prefecture is one of most accident-prone areas in Japan. Representative accident factors that have been identified for the Meihan highway are chronic speeding and complex road alignments, including many sharp curves and steep slopes. One particular section is known as the “Omega curve” as the road shape is similar to the Greek character “Ω”. In this study, the probable effects of proposed plans to improve the road alignment of the Nakahata section are investigated by performing driving simulations to identify typical hazards, ranging from traffic conflicts to vehicle accidents. It was found that incidents that begin as a minor traffic conflicts can frequently escalate to become a fatal accidents. It was also found that improved road alignment generally reduces the required tire forces. For typical traffic conflict patterns reproduced using the driving simulator, it was found that road alignment resulted in considerable improvements in safety indexes which are effective indicators for the occurrence of rear-end collisions.

2 0 0 0 鎌原遺跡発掘調査概報 : 浅間山噴火による埋没村落の研究

- 著者

- 嬬恋村教育委員会編集

- 出版者

- [嬬恋村教育委員会]

- 巻号頁・発行日

- 1981

2 0 0 0 OA 在宅ケアを受けたがん患者の療養場所の希望と実際―在宅療養中の希望の変化を含めた検討―

- 著者

- 荒井 康之 鈴木 隆雄 長島 晃司 福地 将彦 小坂 由道 太田 秀樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.150-157, 2019-09-20 (Released:2019-09-25)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

目的:在宅ケアを受けたがん患者において,患者・家族が希望する最期の場所は在宅ケアを受ける中で変化するのか,実際に希望の場所で患者が最期を迎えるのかを検討する.方法:A診療所が在宅ケアを提供したがん患者111人の診療録調査.在宅ケアの開始当初と最終段階での患者・家族が希望する最期の場所,患者が最期を迎えた場所を検討した.結果:当初の希望が自宅である患者の95.6%・家族の96.8%が最期まで自宅を希望し,当初の希望が自宅でない患者の87.9%・家族の84.8%が最期に自宅を希望した.患者の97.4%・家族の97.2%で,最終段階の希望と最期を迎えた場所が一致した.結論:一診療所の調査ではあるが,自宅での最期を希望した患者・家族は最期までそれを希望し続け,当初はそれを希望しなかった患者・家族も最期には自宅を希望しやすいことが示唆された.また患者の多くが希望の場所で最期を迎えることが示唆された.

2 0 0 0 アメリカのおんなたち : 愛と性と家族の歴史

- 著者

- カール・N.デグラーほか著 立原宏要鈴木洋子訳

- 出版者

- 教育社

- 巻号頁・発行日

- 1986

2 0 0 0 OA 仕事満足度の及ぼす企業業績への影響

- 著者

- 参鍋 篤司 齋藤 隆志

- 出版者

- 経営行動科学学会

- 雑誌

- 経営行動科学 (ISSN:09145206)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.85-90, 2007-01-31 (Released:2011-01-27)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 3

The purpose of this study is to investigate whether employees' job satisfaction has affected labor productivity.Using a unique data set which comprises survey data on about 60000 Japanese union workers from 1990 to 2004, we find a positive and significant relationship between Job Satisfaction and per capita operating profits which is used as a proxy variable of labor productivity. Concretely, it was shown that if the company succeeded in raising average Job Satisfaction 0.1 point, per capita operating profit goes up by 1.48 million Japanese yen. In order to control potential simultaneity problems, we implement Two Stage Least Squares estimation and use marriage rate as an Instrumental Variable.

2 0 0 0 OA 猫はなぜ魚を食べるのか : 脂質栄養学から見た仮説

- 著者

- 日比野 英彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本油化学会

- 雑誌

- オレオサイエンス (ISSN:13458949)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.10, pp.443-453, 2009 (Released:2013-06-01)

- 参考文献数

- 44

真性肉食動物の猫は栄養素必要性としてアラキドン酸, レチノール, タウリンが知られている。アラキドン酸の必須性は△6-不飽和化酵素の欠損による。そのため, リノール酸を摂取してもアラキドン酸に代謝できない。レチノール (ビタミンA) の必須性は腸内ジオキシゲナーゼを欠失しているためβ-カロチンをレチノールに分解できない。タウリンを合成する酵素を持っていないため, 動物性タンパク質にのみ存在するタウリンを摂取する必要がある。△6-不飽和化酵素の欠損はn-3系脂肪酸のリノレン酸を摂取してもEPAやDHAに代謝できないことも意味している。真性肉食動物の猫はアラキドン酸およびEPAやDHAを得るため植物のリノール酸やリノレン酸を摂取しても代謝できないのでそれらを含有している哺乳類の肉を摂取する必要がある。魚はEPAやDHAの他, アラキドン酸, レチノール, タウリンを含有している。闇の中でものが見える猫の網膜の視細胞, すなわち, 光受容器細胞の構築と維持のためにもDHA, レチノール, タウリンが必要である。以上の理由から筆者は, 「肉を摂取できない時は, 猫は魚を食べる」という仮説を提案する。

2 0 0 0 ベンサム功利主義の方法論的基礎(1)

- 著者

- 板井 広明

- 出版者

- 東京交通学会

- 雑誌

- 東京交通短期大学研究紀要 (ISSN:09175237)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.55-67, 2015-03

2 0 0 0 OA 播磨名所巡覧図会 5巻

- 著者

- 村上石田 著

- 出版者

- 塩屋忠兵衛 [ほか3名]

- 巻号頁・発行日

- vol.[3], 1804

2 0 0 0 OA 日本におけるファン文化・ファン行動研究の動向 : ファンツーリズムの確立に向けて

- 著者

- 臺 純子 幸田 麻里子 崔 錦珍 Junko Dai Mariko Koda Keumjin Choi

- 雑誌

- 立教大学観光学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.165-173, 2016-03

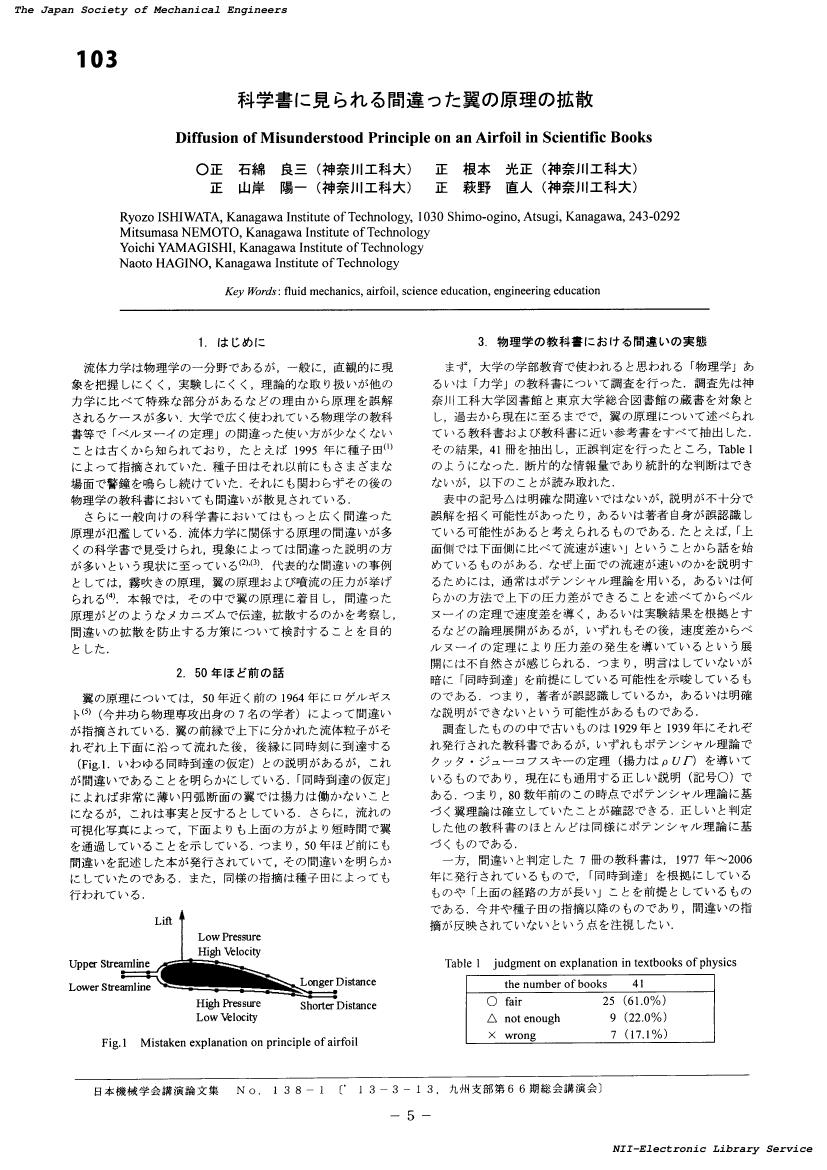

2 0 0 0 OA 103 科学書に見られる間違った翼の原理の拡散(OS.4 工学教育および社会貢献)

- 著者

- 石綿 良三 根本 光正 山岸 陽一 萩野 直人

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会九州支部講演論文集 2013.66 (ISSN:24242780)

- 巻号頁・発行日

- pp.5-6, 2013-03-13 (Released:2017-06-19)

2 0 0 0 OA 10. 高浜原子力発電所第1, 2号機工事報告

- 著者

- 大野 大明 寺田 自助 小垣 善一

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリートジャーナル (ISSN:00233544)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.6, pp.82-92, 1974-06-15 (Released:2013-04-26)