2 0 0 0 リブとフェミニズム

- 著者

- 天野正子 [ほか] 編集委員 斎藤美奈子編集協力 上野千鶴子解説

- 出版者

- 岩波書店

- 巻号頁・発行日

- 2009

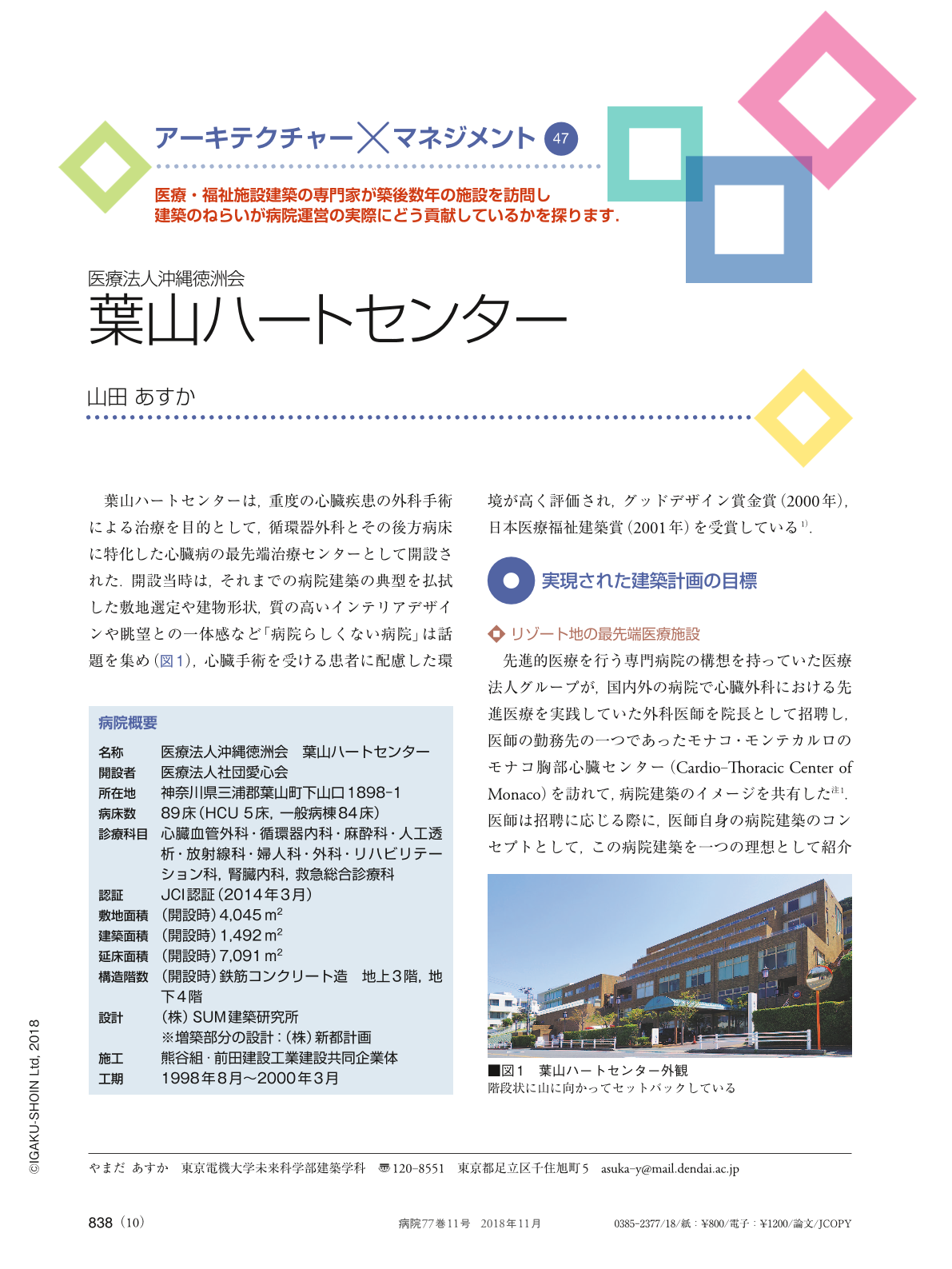

2 0 0 0 医療法人沖縄徳洲会 葉山ハートセンター

- 著者

- 山田 あすか

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 病院 (ISSN:03852377)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.11, pp.838-843, 2018-11-01

葉山ハートセンターは,重度の心臓疾患の外科手術による治療を目的として,循環器外科とその後方病床に特化した心臓病の最先端治療センターとして開設された.開設当時は,それまでの病院建築の典型を払拭した敷地選定や建物形状,質の高いインテリアデザインや眺望との一体感など「病院らしくない病院」は話題を集め(図1),心臓手術を受ける患者に配慮した環境が高く評価され,グッドデザイン賞金賞(2000年),日本医療福祉建築賞(2001年)を受賞している1).

2 0 0 0 OA エアコンにおけるパワーエレクトロニクス技術の変遷

- 著者

- 大山 和伸 松野 澄和

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.12, pp.772-775, 2005 (Released:2007-02-02)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 2 5

本記事に「抄録」はありません。

- 著者

- 服部 孝道 平山 恵造

- 出版者

- 千葉医学会

- 雑誌

- 千葉医学雑誌 = Chiba medical journal (ISSN:03035476)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.6, pp.289-292, 1991-12-01

- 被引用文献数

- 1

神経内科外来患者1193名に対し排尿症状についてのアンケート調査を行なった結果,日中頻尿は17.1%,夜間頻尿は20.2%,尿意切迫感は28.3%,閉塞症状は13.8%,切迫性尿失禁は6.5%,腹圧性尿失禁は9.1%,夜間遺尿は1.5%にみられ,患者の50.4%がなんらかの排尿症状を有していた。排尿症状全体の有病率は加齢と共に明らかな増加傾向を示し,日中頻尿と夜間頻尿,閉塞症状は男性に多く,腹圧性尿失禁は女性に多く,その他の症状には性差はなかった。従来報告されている尿失禁の頻度から推測すると,一般社会に生活する人もこの結果とほぼ同様な頻度に種々の排尿症状があるものの推測された。

- 著者

- 高塚 慶次 宮本 慎一 田宮 高宏

- 出版者

- 社団法人 日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科學會雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.11, pp.1373-1384, 1981

夜尿症の病因を解明するには, 小児の膀胱機能の年齢発育に関する知見が不可欠である. 機能的膀胱容量と平均尿流量率とは容易に測定でき, かつ, 正常小児の膀胱機能を評価する上で, 有用な指標である. 前者は強い尿意のあつたときの排尿量, 後者はそれを排尿時間で除した値として求まる.<br>この方法により, 4歳~14歳迄の正常小児102名に対して, 水負荷後の排尿量と平均尿流量率を測定し, 分散分析法によりデータを解析した. 結果は以下の如きであつた.<br>1) 機能的膀胱容量は4歳から14歳迄, 年齢と共に増加する.<br>2) 男子では同年齢の女子に比較し, 僅かながら膀胱容量は大である.<br>3) 平均尿流量率は, 略々排尿量の平方根に比例する.<br>4) 平均尿流量率は年齢に伴つて増加する. このことは, かなりの程度に, 年齢増加に伴う排尿量の増加によるものであるが, 共分散分析により, 年齢そのものに伴う増加のあることを, 確認した.<br>5) 女子の平均尿流量率は, 同年齢男子に比べ大である.

2 0 0 0 母体分娩時ならびに新生児エネルギー代謝量に関する研究

- 著者

- 遠藤 哲宏

- 出版者

- 社団法人日本産科婦人科学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科學會雜誌 (ISSN:03009165)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.6, pp.459-467, 1971-06-01

- 被引用文献数

- 1

子宮収縮の機構を解析する研究の一環として分娩時子宮収縮に要するエネルギー量を測定し,また分娩が新生児のエネルギー代謝にどの様な変化を与えているかという点から新生児のエネルギー代謝量を測定し次の結果を得た. 1) 分娩時母体エネルギー代謝量(10分間)は,分娩第1期初産婦20.5±2.48Cal/10min経産婦,22.2±2.21Cal/10min,第2期初産婦39.5±5.68Cal/10min,経産婦34.3±3.16Cal/10min,第3期初産婦11.2±2.75Cal/10min,経産婦10.8±2.09Cal/10minで,分娩時第2期に最も大きく,第1期はその1/2〜2/3,第3期は1/3〜1/4であつた.単位時間内に於けるエネルギー代謝量は初産婦でも経産婦でも殆んど同じである. 2) 分娩時子宮収縮1回に要するエネルギーは,分娩第1期初産婦は2.8±0.57Cal経産婦は3.3±0.38Cal,分娩第2期初産婦は3.4±0.75Cal経産婦は3.4±0.22Calであつて,いづれも同程度のエネルギー代謝量であつた. 3) 分娩1回に要する総エネルギー代謝量は,初産婦では薬2000Cal経産婦800Calとなり,初産婦は経産婦の約2.5倍のエネルギーを消費することになる. 4) 新生児エネルギー代謝量は,分娩直後が最も高く,分娩後2時間まで高値が続き,4時間後より急激に低下し,6時間より24時間まで低い値で安定している.その後3日,4日はやや低く,5日よりやや高くなる. 5) 未熟児は,分娩直後にやや高いが,2時間後より6日目まで正常新生児に比較して低い値で変動も少ない. 6) 正常分娩児と異常分娩児との間には差は認められなかつた. 7) 早産児,予定日超過児のエネルギー代謝量は正期産児よりやや低い. 8) 新生児の運動に要するエネルギー代謝量は,哺乳10.2±4.08Cal/kg/h,沐浴5.3±1.96Cal/kg/h.啼泣20.6±5.96Cal/kg/h.経運動11.5±6.02Cal/kg/h.であつた. 9) 分娩後チアノーゼを認める新生児と正常新生児を比較すると,酵素消費量とエネルギー代謝量は差が著明で,チアノーゼ郡は正常群の約2/3である.

2 0 0 0 常用染色法としての鍍銀法と脂肪染色法について

- 著者

- 渡辺 恒彦

- 出版者

- 日本臨床検査医学会事務所

- 雑誌

- 臨床病理 (ISSN:00471860)

- 巻号頁・発行日

- no.9, 1959-06

2 0 0 0 銀染色の総論

- 著者

- 渡辺 恒彦

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床検査 (ISSN:04851420)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.p17-22, 1975-01

- 被引用文献数

- 3

2 0 0 0 病理学総論-1-序論 病理学の歴史的背景について

- 著者

- 渡辺 恒彦

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床検査 (ISSN:04851420)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.3, pp.210-214, 1968-03

2 0 0 0 OA 狭い支持基底面におけるバランス制御の定量的解析

- 著者

- 斎藤 寛樹 江原 義弘 岩谷 友倫 大崎 諒

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.355-361, 2010-12-15 (Released:2011-07-08)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

一般的なバランス制御の身体運動は倒立振り子モデルに当てはめられ解析されることが多い.このモデルでは関節モーメントを変化させ床反力作用点の動く範囲の上に重心を留めることでバランスを保持している.つまり支持基底面内に重心投影点をとどめている制御である.しかしこの制御方式はヒトのバランス制御を完全には網羅しているとはいえない.今回の研究では支持基底面外に重心投影点が飛び出してもバランスが保持される制御方式を実験的に証明するために,身体を足部と上部身体に分け,矢状面の二次元においてつま先立ち動作を解析した.この制御では床反力作用点を動かさずに,全身の角運動量の変化を大きくし,床反力による重心回りのモーメントを生じさせていた.それによって床反力が重心よりも大きく逸れ,身体が倒れていく方向とは逆方向に力を作用させることでバランスを保つことができた.

2 0 0 0 OA 不妊治療専門の機関における社会的責任について

- 著者

- 吉田 淳

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF OVA RESEARCH

- 雑誌

- Journal of Mammalian Ova Research (ISSN:13417738)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.190-197, 2011 (Released:2011-11-10)

- 参考文献数

- 7

企業にとって社会的責任を重視することは,消費者の社会的満足につながり,株価も上昇することとなるが,医療機関においても,社会的責任の体制を構築することは,患者の信頼性と満足度,さらに医療の安全性の向上につながる.少子化対策に対し不妊治療の役割は大きいが,不妊治療は他の医療と異なり新しい生命の誕生を伴うため,提供する医療の結果が将来の社会に及ぼす影響は大きい.その一つ,体外受精や顕微授精では,一度精子と卵子を体の外に取り出して,できた胚を子宮に戻すため,卵子や精子の取り違え防止には,細心の注意を払う必要がある.さらに,体外受精や顕微授精の工程は器械によるオートメーション化ができないヒトの手を使った手作りの医療のため,胚を破壊,紛失するなどの医療事故が起こる可能性がある.従って,不妊治療を目的とする施設は,すべての工程を記録・透明化するなどして,患者から信頼が得られる施設となる必要がある.このような観点から,医療施設を訪れる人々や社会全体から信頼を得るため,企業・組織の社会的責任の考え方を不妊治療医療に置きかえて応用するのが非常に有効になる.医療機関の理念を決め,生命倫理と社会倫理をもって不妊治療を行い,患者から寄せられた要望や苦情の内容を対応策とともに開示し,定期的な監査を受け,かつ患者や職員の満足度を把握し,社会啓蒙活動を行いながら社会的責任を継続して果たすことが不妊治療専門医療機関において質を向上させることにつながる.

- 著者

- 飯干 紀代子

- 出版者

- 認知神経科学会

- 雑誌

- 認知神経科学 (ISSN:13444298)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.18-25, 2015 (Released:2016-12-06)

- 参考文献数

- 20

【要旨】言語聴覚士の立場から、アルツハイマー型認知症患者(以下、AD)のコミュニケーション障害について、「解明されていること・いないこと」を主軸に、自験例を通して報告した。ADのコミュニケーション障害は、基本的には認知および言語レベルの障害だが、加齢による聴覚および視覚レベルの障害も高頻度で伴う。コミュニケーションに活用できる残存機能を明らかにする目的で類型化を行い、5つのクラスターを抽出した。ほぼ全ての機能が低下した全体低下タイプは4%に過ぎず、大多数に何らかの残存機能のあることが明らかになった。次に、支援の具体例として、聴覚障害のある例に対する補聴器装用と、残存する自伝的記憶を活かしたメモリーブックを用いた集団介入を紹介し、その効果と限界を述べた。これらの手法を、AD以外の認知症、あるいはMCIなどに広げることによって、疾患特異的・疾患横断的、双方のコミュニケーション支援に寄与していきたいと考える。

2 0 0 0 IR 茂林寺と分福茶釜

- 著者

- 榎本 千賀

- 出版者

- 大妻女子大学

- 雑誌

- 大妻女子大学紀要 文系 (ISSN:09167692)

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.p135-157, 1994

- 著者

- 岩本 浩二 白岩 善博

- 出版者

- 公益社団法人日本生物工学会

- 雑誌

- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.6, pp.271-275, 2014-06-25

2 0 0 0 しょうゆの不思議 : 世界を駆ける調味料

2 0 0 0 OA 宗教間対話としての東西霊性交流(第一部会,<特集>第六十六回学術大会紀要)

- 著者

- 峯岸 正典

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.4, pp.959-960, 2008-03-30

2 0 0 0 IR 道北地域における精神保健医療福祉の現状と歴史的展開に関する基礎的研究

- 著者

- 松浦 智和 永井 順子 今西 良輔 大島 康雄

- 出版者

- 名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター

- 雑誌

- 地域と住民:コミュニティケア教育研究センター年報 (ISSN:02884917)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.36, 2018-05-31

2 0 0 0 OA ロータリースイッチ切換方式チューナーの試作

- 著者

- 石橋 俊夫 大西 豊

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会雑誌 (ISSN:18849636)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.9, pp.33-48, 1953 (Released:2011-03-14)

2 0 0 0 OA 学習の手引き「古脊椎動物学」入門(入門講座)

- 著者

- 高橋 啓一 間島 信男

- 出版者

- 地学団体研究会

- 雑誌

- 地球科学 (ISSN:03666611)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.263-268, 1994-05-25 (Released:2017-06-06)