- 著者

- 小熊 潤也 小澤 壯治

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.6, pp.1445-1445, 2015 (Released:2015-07-01)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA NEWSの適応と手技

- 著者

- 後藤 修 竹内 裕也 北川 雄光 矢作 直久

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.8, pp.1632-1640, 2015 (Released:2015-08-29)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

内視鏡と腹腔鏡を用いて胃を開放させずに任意の部位を過不足ない範囲で全層切除する非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除術(non-exposed endoscopic wall-inversion surgery:NEWS)について概説した.腹腔内汚染や医原性腹膜播種の可能性を理論的に払拭できる本法は,経口的に回収できる腔内もしくは壁内発育型胃粘膜下腫瘍や,リンパ節転移陰性が期待できるが内視鏡治療が技術的に困難な早期胃癌が良い適応となる.さらに,本術式をセンチネルリンパ節ナビゲーション手術と融合させることで,リンパ節転移の可能性が否定できない早期胃癌に対してもより低侵襲な胃機能温存手術を提供することができる.正確な漿膜マーキング,腹腔鏡下漿膜筋層切開・縫合,内反した病変周囲の粘膜切開,縫合糸近傍の粘膜下層切開など,技術的にも新規性に富む過程が満載されている.解決すべき課題は多いが,本法は内視鏡を用いたより理想的な胃癌低侵襲手術の一つとして期待が寄せられている.

- 著者

- 藤本 良知 北村 裕展 藤仙 佳秀 馬場 忠雄 細田 四郎 岡部 英俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.416-420_1, 1988

瘍性大腸炎(以下UC)の経過中に大腸粘膜生検組織よりCytomegalic Inclusion Body(以下CIB)を認めたので,その病的意義について免疫組織学的に検討した.当科のUC58例中,男2例,女1例の計3例にCIBの局在を認めた.いずれも罹病期間は長く,かつ重症例で,その内2例ではステロイドホルモン,アザチオプリン等の免疫抑制剤を投与していた.生検材料のホルマリン固定パラフィン切片でCytomegalovirus(以下CMV)抗原について抗CMV抗体を用い酵素抗体Peroxidaseantiperoxidase(以下PAP)法にて検討した.UCにおけるCIBの局在は潰瘍の近傍並びに小血管内皮細胞に認めた.これらの所見は潰瘍の成因および増悪に関与していると考えられた.CMVはHerpesVirus科に属しており,成人の約70%に不顕性感染が認められており,ステロイドホルモン,アザチオプリン等の免疫抑制剤の投与を契機に再活性化したものと考えられる.

1 0 0 0 OA 硬性胃鏡から軟性胃鏡まで

- 著者

- 丹羽 寃文

- 出版者

- Japan Gastroenterological Endoscopy Society

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.12, pp.2987-3009, 2008-12-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 69

硬性胃鏡はKussmaul(1868)の検討にはじまるが,硬性胃鏡,軟性胃鏡の時代は100年にも満たない短期間であった.初期には白熱白金線を光源としたTrouve,Nitze-Leiter,Mikulicz(1881)などの胃鏡が試みられ,特にMikuliczの胃鏡はかなり良く見えたという.19世紀末から20世紀始めに掛けて,Rosen-heim(1895),Rewidzoff(1897),Kelling(1897),Kuttner(1897),Jackson(1907),LoeningおよびStieda(1908),SouttarおよびThompson(1908),Hill(1911),Rovsing(1908),Kolliker(1909)などにより多種多様の硬性胃鏡が試みられ,その後のElsner(1909)の胃鏡は,かなり有用であった.さらにSussman(1911),Steinberg(1921),Schindler(1923),Korbsch(1925),Hubner(1926)らの硬性胃鏡があるが,Schindlerのものがもっとも広く用いられた. さらに1932年になってWolfおよびSchindlerにより多少の屈曲が可能な軟性胃鏡が作られた.この胃鏡は欧米では広く用いられ消化器病医とはすなわちこの胃鏡の専門家であったが,本邦では胃鏡検査を行っていた施設は極めて少数であった. 胃鏡による観察が可能となると,生検も試みられ,Kenamore(1940),Benedict(1948),Debray(1962)らの生検用胃鏡が発表されている. 本論文では,硬性胃鏡の初期から軟性胃鏡の終わりに至るまでの各種の機器の開発,関連した事項を紹介してみた.

1 0 0 0 経口的細径膵胆管内視鏡の日常診療における実用化のための改良

- 著者

- 早田 邦康 吉田 行雄 山中 桓夫 紫藤 和久 宮田 道夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.505-510_1, 1993

日常診療で汎用可能な細径スコープを改良開発したので報告する.通常の検査用十二指腸スコープを用いた内視鏡的逆行性膵胆管造影検査(ERCP)後に,十二指腸スコープを入れ替えることなく膵管および胆管内の内視鏡検査を施行可能にすることを目的に開発した.全長は3.2m,外径は2.2mm,スコープ内部には観察用の3000画素のガラスファイバー1本,送光用のプラスチックファイバー7本,およびガイドワイヤーを通す鉗子チャンネルを有する.スコープの強度は送光用ファイバーをガラス性からプラスチック性に変更することで飛躍的に改善した.しかし,非切開乳頭挿入率は61%と悪く,挿入性改善のためスコープの先端形状と鉗子チャンネルの位置の変更を中心とした更なる改良が必要と思われた.

1 0 0 0 OA 上部消化管Angiodysplasiaの内視鏡的検討

- 著者

- 原田 康司 南雲 久美子 山崎 忠男 野ツ俣 和夫 伊藤 慎芳 土谷 春仁 桜井 幸弘 池上 文詔 多賀須 幸男

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.257-263, 1991-02-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 16

上部消化管粘膜には,細血管が限局性に集籏拡張したAngiodysplasiaがときどき見られる.2年間に施行したPanendoscopy延べ10,163例で認め/れたAngiodysplasia230例を対象に検討した. その頻度は2.26~3.98%,男性に有意に多く,加齢とともに頻度は増加する.単発81.3%,多発18.7%であった.少数が食道・十二指腸に存在したが,98%は胃にあり,胃A・M領域に多くC領域に少ない.血液のstealによると思われる白暈を周辺に持つ「日の丸型」は43.4%,持たない「赤丸型」は56.6%であった. 顕出血例はなく,出血の危険は少ないと思われる.特定の疾患との関連は確認出来なかった.Angiodysplasiaと紛らわしい形態の早期胃癌2例に遭遇した.

1 0 0 0 OA 十二指腸腫瘍の診断と治療

- 著者

- 遠藤 昌樹 松本 主之 菅井 有

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.11, pp.3763-3774, 2014 (Released:2014-11-28)

- 参考文献数

- 78

十二指腸腺腫や早期癌の発見は増加しているが,疾患の頻度の低さもあり鑑別診断については曖昧な点が多い.生検による腺腫,早期癌の診断も容易ではなく,内視鏡診断・病理学的診断ともに他の消化管に比し課題が多いのが現状である.内視鏡治療に関しても適応の問題,手技の困難性,偶発症が高率である点などが問題である.さらに,鑑別診断を考える上では非腫瘍性隆起性病変の特徴を知ることも重要である.異所性胃粘膜とブルンネル腺過形成の頻度が高いが,拡大所見を含めた詳細な観察で鑑別が可能である.また腸型の腺腫・粘膜内癌では絨毛の白色化が特徴であり,重要な所見である.白色化と粘液形質の関連など臨床病理学的な検証が今後の課題といえる.

1 0 0 0 OA 高周波による内視鏡的胃ポリペクトミーの臨床的研究

- 著者

- 浅木 茂

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.4, pp.543-557, 1976-08-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 75

The purpose of the investigation is to ascertain the feasability of the endoscopic cure of the gastric polyp or polyposis without surgical operation using high frequency current and to study the relationship between the hyperplastic polyp and cancer of the stomach. 230 patients with gastric polyp or polyposis were examined and in 281 instances, polypectomy was done using high frequency current (spark-gap type apparatus) and Machida type 2-channel fibergastroscope PFS-F type. In 64 instances, small sized poylps, the polyps were cauterized by the same method. There were 345 polyps thus treated. These polyps included sessile type 173 polyps and pedunculated 171 polyps. Results: Polypectomy was done for 281 polyps and 274 samples were obtained (97.5%); 7 samples were lost after polypectomy. There were 211 polyps diagnosed as the hyperplastic polyp by direct biopsy. In these polyps, the histological examination of the removed polyps revealed that 193 to be hyperplastic polyp (90.6%), 3 to be polyp cancer and 14 to be gastritis polyposa. There were 55 samples which was diagnosed as gastritis by gastric biopsy. In these, 27 were gastritis polyposa (49.1 %), 20 were hyperplastic polyp, one was atypical epitherium, one fibroid, one fibroid polyp and one aberration tissues by the examination of the removed polyp. There were 5 atypical epitherium group III diagnosed by biopsy. Examination of the removed polyps however revealed one adenocarcinoma tubulare. One atypical epitherium group IV diagnosed by biopsy was so confirmed by the histological examination of the removed polyp lesion. Conclusion: It was concluded that the endoscopic polypectomy for polyps of the stomach can be done safely using high frequency current. It was felt that the method can substitute the surgical operation in this particuler lesion. The removal of the polyp as a whole offered unique opportunity to compare the biopsy findings with the histological whole tissue examination, showing the importance of the removal of the whole polyp as evidenced by the presence of polyp cancer in 1.4 % of hyperplastic polyps.

1 0 0 0 OA H.pylori除菌治療が有効であった胃カンジダ症の1例

- 著者

- 鎌田 和明 池田 隆明 津浦 幸夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.9, pp.3372-3373, 2014 (Released:2014-09-27)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- 斎藤 豊 松田 尚久 中島 健 坂本 琢 山田 真善 斎藤 彰一 池松 弘朗 和田 祥城 岡 志郎 河野 弘志 佐野 寧 田中 信治 藤井 隆広 工藤 進英 浦岡 俊夫 小林 望 中村 尚志 堀田 欣一 堀松 高博 坂本 直人 傅 光義 鶴田 修 樫田 博史 竹内 洋司 町田 浩久 日下 利広 吉田 直久 平田 一郎 寺井 毅 山野 泰穂 金子 和弘 山口 裕一郎 玉井 尚人 中野(丸山) 尚子 林 奈那 岩館 峰雄 石川 秀樹 吉田 茂昭 The Japan NBI Expert Team (JNET)

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.11, pp.2314-2322, 2016 (Released:2016-11-20)

- 参考文献数

- 14

現時点で日本から提唱されている大腸NBI拡大分類(佐野分類,広島分類,昭和分類,慈恵分類)の臨床研究の結果から,大腸病変における質的・量的診断に対して,NBI拡大観察の有用性が数多く報告されている.また欧米と日本の共同グループから非拡大でも使用可能な分類としてNICE分類が提唱された.学会・研究会で討論を重ねるに従い,ⅰ)同一類似所見に対して複数の定義呼称が存在する,ⅱ)拡大内視鏡分類におけるSurface patternの必要性の有無,ⅲ)隆起型,表面型病変におけるNBI所見の相違などの問題点が議論されるようになった.2011年,この問題を解決するべく,大腸拡大NBI統一分類作成を目的とするThe Japan NBI Expert Team(JNET)が吉田茂昭先生の声かけのもと結成され,国立がん研究センターのがん研究開発費の班会議で検討が行われた.まずワーキンググループが結成され,JNET分類の元となるスケールが形成され,会議で了承を得た.このJNETスケールを元にWeb-baseでVessel pattern, Surface patternの診断精度を検討し,単変量・多変量解析の結果を基に議論を重ねたのち,2014年6月大腸拡大NBI統一分類がmodified Delphi methodによるコンセンサスを得て提唱されるに至った.JNET大腸拡大NBI分類はVessel pattern, Surface patternのカテゴリーからなるType 1,2A,2B,3の4分類に分類される.Type 1は過形成性ポリープ,Type 2Aは腺腫~低異型度癌(Tis),Type 2Bは高異型度癌(Tis/T1a),Type 3は高異型度癌(T1b~)の病理所見に相関する.所見の目合わせに関して現在班会議,日本消化器内視鏡学会附置研究会において議論を重ねている段階である.

1 0 0 0 OA 特発性腸間膜静脈硬化症の病態と鑑別診断

- 著者

- 八尾 隆史 平橋 美奈子

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.415-423, 2012 (Released:2012-04-25)

- 参考文献数

- 108

- 被引用文献数

- 3

特発性腸間膜静脈硬化症は比較的まれな疾患であるが,現在ではひとつの疾患概念として定着している.平均年齢60歳代で,やや女性に多く,日本人を中心としたアジア人のみが罹患している.その病変は回盲部から横行結腸までが最も多いが,S状結腸・直腸へも広がっている症例もみられる.腹部単純X線写真では右側腹部に線状石灰化像あるいはCT検査にて腸管壁および腸間膜に一致して石灰化像を認めるのが典型的である.組織学的には静脈壁の著明な線維性肥厚と石灰化,粘膜下層の高度の線維化,粘膜固有層の著明な膠原線維の血管周囲性沈着などが特徴的所見であり,びらんや潰瘍部以外では炎症所見に乏しいことも重要なその特徴の一つである.無症状の場合は保存的に管理し,自覚症状の出現や潰瘍・狭窄を伴った場合は外科的切除されるのが一般的である.その原因は不明であるが,漢方薬を含めた何らかのToxic agentが特発性腸間膜静脈硬化症の発症の要因の一つとして注目されている.今後,発症原因が解明され予防法が確立されることを期待したい.

1 0 0 0 OA 抗血栓薬の大腸憩室出血に及ぼす影響

- 著者

- 友松 雄一郎 芳野 純治 乾 和郎 若林 貴夫 奥嶋 一武 小林 隆 三好 広尚 中村 雄太 神谷 直樹 三浦 正剛

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.178-184, 2007-02-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 4

大腸憩室出血の特徴を,特に抗血栓薬に着目して検討した.2002年7月~2005年11月までに下部消化管出血にて大腸内視鏡検査を実施した332例のうち,大腸憩室出血と診断されたのは32例(9.6%)であった.大腸憩室出血は65歳以上の高齢者が90.6%と大部分を占めた.出血部位は左側結腸78.1%,右側結腸21.9%,出血形態は凝血塊付着81.3%,湧出性出血15.6%,噴出性出血3.1%であった.憩室は多発93.8%,単発6.2%であった.輸血を必要としない軽症は81.3%,内視鏡治療の必要がなかったものが81.3%と大部分を占めた.抗血栓薬の内服率は50%(16/32)と他の下部消化管出血をきたした疾患に比べて高値であった.大腸憩室出血例の半数は抗血栓薬を内服しており,高齢者が大部分を占めることから,大腸憩室を有する高齢者への抗血栓薬投与は出血の主な誘因の一つと考えられた.

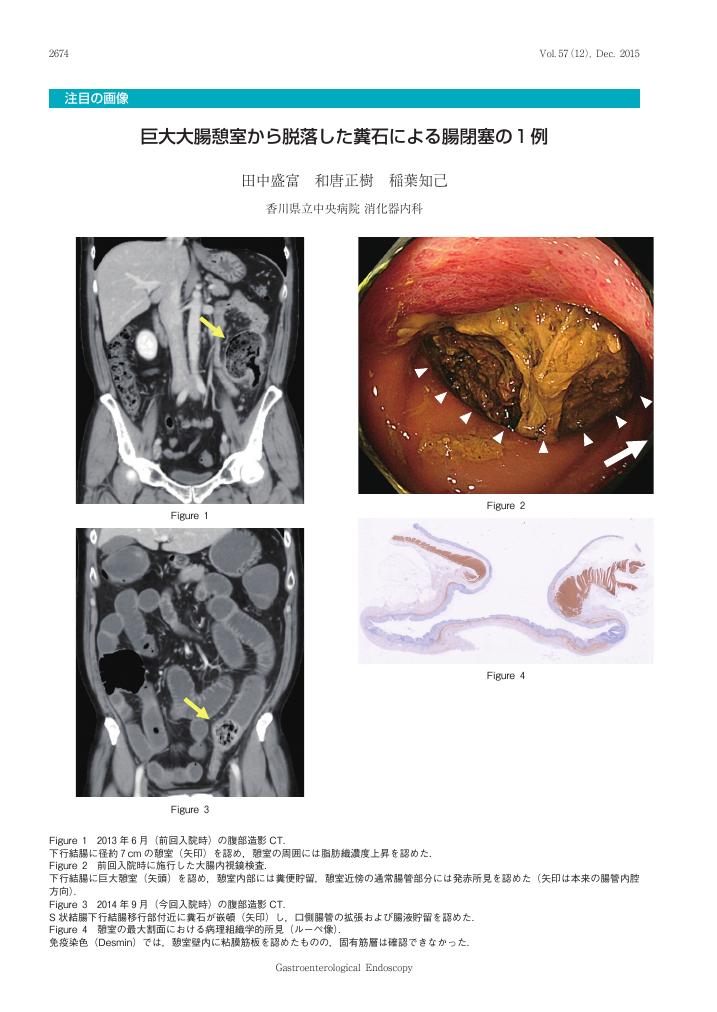

1 0 0 0 OA 巨大大腸憩室から脱落した糞石による腸閉塞の1例

- 著者

- 田中 盛富 和唐 正樹 稲葉 知己

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.12, pp.2674-2675, 2015 (Released:2015-12-25)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 若年者胃癌

- 著者

- 福富 久之 吉田 茂昭 河村 譲 平嶋 登志夫 吉森 正喜 小黒 八七郎 広田 映伍 崎田 隆夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.4, pp.408-417, 1977 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 26

Clinical and histological studies on gastric carcinoma has been reported by many authors, but we have as yet limited information of gastric carcinoma in the young with special reference to early stage. In this paper 50 cases of gastric carcinoma patients less than 30 years of age in our hospital during 15 years period from 1962 to 1976 will be reported with comparative statistics. The cases were divided into two groups. One is the early carcinoma group in which cancerous invasion limited within submucosal layer. Another is the advanced carcinoma group in which deeper cancerous invasion than submucosal layer was detected. The incidence of gastric early carcinoma in the young was in 10 (1.4%) of 737 patients detected by gastric resection, and in 6 (1.2%) of 481 male and 4 (1.6%) of 256 female with early gastric carcinoma. As the initial symptoms in early gastric carcinoma group, gastric pain were present in 800. The duration of the symptoms were less than 6 months in 20% and longer than 1 year in 400. Macroscopically, all cases were of depressed type (IIc or IIc+III). Protruded type (I, IIa) early carcinoma could not be found in the young. Histologically, 9 out of 10 cases showed mucocellular adenocarcinoma, mostly having ulcer and ulcerscar in the center of depressed cancerous invasion. The degree of cancerous invasion was 6 in the mucosal layer and 4 in submucosal layer and no lymphatic metastasis was found except 1 case. Young early carcinoma was most often seen on the lesser curvature side, especially in the middle portion. Distribution pattern of intestinal metaplasia in the surrounding mucosa of gastric carcinoma was examined histologically, and metaplasia were shown in 6 cases of 10 specimens. In advanced carcinoma group, 40 cases of advanced carcinoma were studied, and this corresponds to 1.8 percent of all surgical cases in our experience. The female outnumbered male in ratio of 23 to 17. Gastric resection was performed in 31 of the 40 patients treated by laparotomy, and in 16 of 17 male, 15 of 23 female with laparotomy. Macroscopically, Borrmann f, Borrmann iV type carcinoma were predominantly found compared with other age groups. Especially Borrmann IV diffused type was seen in 320. We have no case of Borrmann I type which were found frequently in old patients. Lymphatic metastasis is positive in 34 cases of 40 cases. Histological investigation revealed mucocellar adenocarcinoma in 740. The entire stomach or middle portion of the stomach was predominantly involved region in advanced carcinoma group similar to that of early carcinoma group. Five year survival rate was noted in 200 of the 31 resectable cases of advanced carcinoma. Further studies of a greater number of gastric carcinoma in the young might be necessary.

- 著者

- 中原 朗 大木 一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.5, pp.727-745, 1976

High frequency oscillators have been developed and utilized for endoscopic polypectomy. Animal experiments were performed before applying them clinical trials. The results obtained from animal experiments and the findings by clinical trials were reported.1. Among oscillators, a transistor type which can provide a regular wave seemed to be most suitable. One with a built-in timer as a safety device is preferable.2. Degree of changes in the mucous membranes caused by high frequency current were almost proportional to the intensity and time of flow of electric current, however they were inversely proportional to the size of the area of the mucous membrane where an electrode were attached.3. Pathological study showes that changes in the tissues induced by coagulating wave sometimes continued to proceed over 1-2 weeks. Therefore, while performing polypectomy it is desirable to try to leave a polyp root by 3-5 mm in length.4. The size of a postoperative ulceration and the days required for its healing were dependent upon the thickness of pedicle, the duration of current flowed, and the place where the snare was set.5. Postoperative bleeding sometimes occured in cases in which the polyp had been removed with incomplete coagulation.6. Endoscopic polypectomy could be a perfect biopsy method which can cover demerits of usual biopsy methods. Further histological studies on removed polyps could provide the in formation for the definitive treatment of malignant polyp.7. We believe that there would be no accidental complications with enough understandings of properties of cutting and coagulating wave.

1 0 0 0 OA 消化器内視鏡の適応と選択

- 著者

- 小黒 八七郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.Supplement, pp.2161-2165, 1984-01-15 (Released:2011-05-09)

1 0 0 0 OA 大腸憩室出血への対応

- 著者

- 杉山 宏 吉田 健作 足達 広和 中川 貴之 安田 陽一

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.5, pp.1296-1311, 2015 (Released:2015-05-29)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1

前処置不良下で行う通常内視鏡では大腸憩室出血の診断は困難である.高率に診断するためには洗腸と透明フードが不可欠である.病歴,薬剤歴,直腸診所見から憩室出血を疑ったらまず造影CTを行い,そして速やかに洗腸し,フードを装着した内視鏡を行う.フードを憩室周囲に軽く押し当て憩室を吸引,反転することで内部の観察ができる.また,フードを憩室周囲に軽く押し当てたまま鉗子孔より水を注入すると,非責任憩室では内部に凝血塊や血液があっても洗浄にて容易に除去されるが,責任憩室では容易には除去されず,鑑別できる.露出血管を有するびらんを認めた憩室が責任憩室である.憩室出血の止血には組織傷害が軽微なクリップ法を第1選択にすべきである.クリップ法ではできるだけクリップにて露出血管を把持するように試みる.循環状態が不良で洗腸が困難な重症例や,内視鏡的止血術の抵抗例にはIVRが有効であるが,偶発症に注意が必要である.

1 0 0 0 OA 自然退縮した横行結腸癌の1例

- 著者

- 芹澤 昌史 中山 淳 川原林 伸昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.7, pp.1490-1495, 2015 (Released:2015-07-31)

- 参考文献数

- 13

症例は75歳の男性.下部消化管内視鏡検査施行にて横行結腸に0-IIc+IIa病変を認めた.粘膜下層への癌の浸潤の可能性が否定できず,また内視鏡の操作性が悪い部位であったため外科的手術で治療する方針とした.しかし,その二カ月半後の手術前日に二回目の内視鏡検査を施行したところ,横行結腸には腫瘍の大部分が存在せず,自然退縮したと考えられた.予定通り手術を行ったが,粘膜の一部と粘膜下組織に小量の癌細胞を認めた.極めて稀な現象である自然退縮を示した結腸癌の一例を報告する.

1 0 0 0 OA 消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド

- 著者

- 赤松 泰次 石原 立 佐藤 公 尾家 重治 大久保 憲 伏見 了 佐藤 絹子 田村 君英 藤田 賢一

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.89-107, 2014 (Released:2014-02-22)

- 参考文献数

- 79

1 0 0 0 OA Narrow-band imaging併用拡大内視鏡による早期胃癌診断

- 著者

- 八尾 建史 長浜 孝 松井 敏幸 岩下 明徳

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.1063-1075, 2011 (Released:2011-06-14)

- 参考文献数

- 25

光学的拡大機能を有する上部消化管電子内視鏡が早期胃癌診断に応用できるようになった.さらに狭帯域光観察narrow-band imaging(NBI)を胃拡大内視鏡観察に併用すると,さまざまな解剖学的構造が視覚化される.これらの新しい方法について内視鏡医が知っておく必要がある基本的な原理は,拡大倍率と分解能の違い,NBIの原理,胃における観察法・観察条件である.また,NBI併用拡大内視鏡を胃粘膜に応用した場合,何がどのように視覚化されるかを正確に理解しておく必要がある.具体的に視覚化される解剖学的構造は,微小血管構築像(V)については,上皮下の毛細血管・集合細静脈・病的な微小血管であり,表面微細構造(S)については,腺窩辺縁上皮・粘膜白色不透明物質である.筆者らは,NBI併用拡大内視鏡による早期胃癌の診断体系として,VとSの解剖学的構造を指標に用い,それぞれをregular/irregular/absentと分類し,一定の診断規準に当てはめて診断するVS classification systemを開発した.現在,さまざまな臨床応用が報告されているが,白色光拡大に加えNBI併用拡大内視鏡の有用性は充分に検討されているとは言い難く,現在進行中の研究結果を待ち再度評価する必要がある.