1 0 0 0 OA 臨床 WPW症候群ST-T異常に関する検討

- 著者

- 石川 兵衞 土居 通明 籠島 忠 福村 順 坂本 貞和 長谷川 昌三

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.10, pp.1178-1185, 1975-09-01 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 35

WPW心電図におけるST-T異常は心室早期興奮に基づく二次性変化とされているが,WPW症候群患者の場合にも,ことに中年以上の症例では,器質的心疾患その他の原因による一次性ST-T異常を合併している可能性がある.われわれはWPW症候群66例(RosenbaumのA型28例,B型35例,非定型3例)を対象として,二次性ST-T変化と一次性ST-T異常の判別に検討を加えた.(1)WPW心電図におけるST-T異常の出現頻度はA群50%,B群80%で,その多くはprocaine amide静注による房室伝導の正常化によって消失した.正常化前後のventricular gradient(G)は不変であり,消失したST-T異常は二次性変化であったと考えられる.(2)正常房室伝導時にST-T異常またはMaster二重二階段試験陽性を示した症例は,大部分がB型で,合併症・異常が高率であり,房室伝導が偽正常化にとどまっている可能性も否定はできないが,一次性ST-T異常の存在が強く疑われる.

1 0 0 0 OA 高血圧と睡眠時無呼吸

- 著者

- 永井 道明 苅尾 七臣

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.8, pp.1061-1068, 2011 (Released:2012-12-27)

- 参考文献数

- 32

- 著者

- 三田村 秀雄

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.53-53, 2007

2004年7月に自動体外式除細動器(AED)が一般に解禁されると,全国津々浦々にAEDの設置が拡がり,AEDによる救命例も続出している.AEDの設置場所として人の密集する所は特に効果的で,空港,駅,イベント会場,ホテル,ショッピングセンターなどへの配備が進み,救命例も報告されている.運動に伴う心室細動の出現も想定内のことであり,AEDが準備されたマラソン大会やフィットネスジム,プール,運動場,学校などで救命に成功している.その一方でAEDが未配備の新幹線内での心停止や,配備されていたのに使用されなかった学校の事例なども報告されており,いまだ啓蒙が十分とはいえない.またAEDによる頻拍診断が不適正な事例も報告され,そのアルゴリズムに限界のあることもわかってきた.AED後に心肺蘇生術を必要とする例も少なくなく,電気ショック後の自動診断に時間をとられる前に蘇生術を再開することが新しいガイドラインで勧められている.

- 著者

- 池村 修寛 稲川 浩平 福田 芽森 山田 亘 宮田 宏太郎 田中 宏明 吉田 拓生 池上 幸憲 谷本 耕司郎 布施 淳 坂本 宗久 樅山 幸彦

- 出版者

- Japan Heart Foundation

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.S2_105-S2_109, 2014

症例は心室細動蘇生後の23歳男性. 生来健康. 従兄弟が32歳で突然死. 駅のホームで倒れているところを発見され, 救急隊要請された. 目撃者なし, bystander CPRなし. AED (Automated External Defibrillator) により, 除細動を2度行われた後に自己心拍再開し, 当院救命センター搬送となった. 心肺停止時間は不明だが最大で1時間程度と考えられた. 全身状態安定後に低体温療法を開始した. 来院時のQT間隔は正常 (QT/QTc : 370/440msec) であったが, 低体温時の心電図で著名なQT延長 (QT/QTc : 720/600msec) を認めた. 復温後にQT間隔は正常化した. 冠動脈造影は異常なく, アセチルコリン負荷試験は陰性, 心エコー, 心臓MRI (magnetic resonance imaging) で器質的心疾患を示唆する明らかな所見は認められなかった. 潜在性QT延長症候群を疑いエピネフリン負荷試験を施行した. 負荷前のQT間隔は正常 (QT/QTc : 440/423msec) であったが, 投与1分後 (Peak state) にQT/QTc : 480/640msecまで延長し, 投与3分後 (Steady state) にはQT/QTc : 440/454msecまで戻った. 潜在性QT延長症候群と診断し, ICD植え込みを行った. 診断にエピネフリン負荷試験が有用であった心室細動蘇生後の潜在性QT延長症候群の1例を経験したので報告する.

- 著者

- 田中 宏明 福田 芽森 山田 亘 池村 修寬 宮田 宏太郎 吉田 拓生 稲川 浩平 池上 幸憲 谷本 耕司郎 布施 淳 坂本 宗久 樅山 幸彦

- 出版者

- Japan Heart Foundation

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.S3_226-S3_231, 2014

DCMの68歳男性. ○年○月にCRT-D植え込み. VT stormに対し, ○+3年○月にアブレーション (心内膜側) を施行. 左室中隔および側壁に低電位領域 (LVA) を認め, ICEでLVA領域に一致して壁内から心外膜側にかけて高輝度領域を認めた. VTはペースマップ (PM) を用いて良好なPM部位でアブレーション施行. アブレーション後再発を認めたが, ATPで停止可能で経過観察していた. ○月○日 (1回目のアブレーションより3カ月後) にVT stormを認め, 緊急入院. ○月○日, アブレーション (心内膜側・心外膜側) を施行した. 前回アブレーションした側壁LVAの心外膜側は正常波高であったが, perfect PM (S-QRS=40ms) およびNSVT時にQRSに先行する拡張期電位 (Egm-QRS=54ms) が得られ, VTのExitと考えられた. 心外膜側および心内膜側にアブレーションを行い, clinical VTは誘発不能となった.

1 0 0 0 OA 研究 交感神経刺激によるST下降

- 著者

- 加藤 和三 飯沼 宏之 高橋 宣光

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.8, pp.783-790, 1978-08-01 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 16

イヌ61頭において交感神経刺激(星状神経節,心室神経)によるST-T変化を観察した.右側神経刺激直後,左室前壁に一過性のST下降・T陰転出現,刺激開始数十秒後,前壁に著明なST下降・T陽転が生じ数分持続した.左室後壁ではそれらの対側性変化として初期の一過性ST上昇および後期の薯明なST上昇・T陰転が生じた.左側神経刺激では以上と対照的に左室後壁に一過性のST下降をみ,続いて著明なST下降・T陽転が生じ,同時に前壁に対側性変化を伴った.いずれの場合にも変化は星状神経節刺激の場合より心室神経刺激の場合一層著しかった.以上の変化は神経切断およびβ-ブロッカーにより阻止されたことから刺激された神経支配域心筋に発するカテコラミンの作用によると思われる.さらにD-C増幅による記録から初期変化は真のST下降,後期変化はTQ線の上昇によるみかけのST下降であることが知られた.

1 0 0 0 OA 僧帽弁置換術20年後に高度の溶血性貧血をきたした1例

- 著者

- 小松 孝昭 谷口 勲 小林 さゆき 酒井 良彦 高柳 寛

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.308-311, 2009 (Released:2013-05-15)

- 参考文献数

- 4

症例は75歳, 男性. 1970年僧帽弁狭窄症にて僧帽弁交連切開術施行. 1982年人工弁置換術(Björk-Shiley弁)を施行し, 以後外来通院中. 2003年9月より黄疸が出現し, 10月下旬外来受診. RBC 193万/mm3, Hgb 6.1g/dL, Ht 18.8%, LDH 15,058 U/L, I-Bil 8.38mg/dLにて入院. 溶血性貧血を呈していたが, 諸検査で肝胆道系, 血液疾患は否定した. 心エコー図検査で人工弁周囲より逆流を認め, 人工弁機能不全が貧血の原因と考えた. 11月下旬再度弁置換術を施行. 弁周囲は脆弱で, 後交連近傍の縫合線の3分の1が弁輪部組織と離開しており, この部分の異常血流が赤血球破砕をきたし, 溶血性貧血が生じたと診断した. 人工弁の可動性異常はなかった. 術後貧血は改善を認めた. 人工弁置換による溶血性貧血を認めた症例を経験したので報告する.

- 著者

- 西村 敬史

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.67-67, 2005

心房細動は特殊な場合を除いて心臓性急死を来す疾患ではないが,ときに治療目的に投与された抗不整脈薬による心臓性急死が発生することが知られている.しかしリズムコントロールを行った自験218例(平均年齢68.9歳,平均観察期間17.6カ月)において1例の心臓性急死も発生せず,心室細動,持続性心室頻拍,TdPも認めなかった.3例を失ったが,その死因は急性心筋梗塞,肺炎,腎細胞癌であった.<BR>心臓性急死のみられなかった理由として,リズムコントロールを行う症例の選択,抗不整脈薬の投与量,併用薬の選択,外来における心電図記録や電解質検査を適切に行うことが重要であると考えられた.さらに洞調律維持が困難な症例を"深追い"せず心拍数コントロールへ変更する判断も重要であると考えられた.<BR>心房細動に対するリズムコントロール治療は,それを適切に行うことで治療に伴う心臓性急死は予防可能であり,多くの症例に対する第一選択の治療となり得る.

1 0 0 0 OA 臨床 重症筋無力症の心電図変化

- 著者

- 清水 賢巳 元田 憲 多賀 邦章 神川 繁 炭谷 哲二 布田 伸一 酒井 泰征 竹田 亮祐

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.7, pp.759-766, 1983-07-25 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 16

重症筋無力症の心電図所見を検討した.対象は8~65歳の男女16例で,男女比は5:3,罹病期間は1ヵ月~17年,平均5.6年であった.病型はOsserman分類にて型3例,IIA型8例,IIB型3例,III型1例,IV型1I例であった.胸腺腫は4例(良性2例,悪性2例)に認めた.抗コリンエステラーゼ剤投与歴は0~7年,2例に60Co照射歴があった.心電図所見では,(1)正常例は16例中4例(25%)であり,異常所見として伝導障害1例(6%),ST・T変化8例(50%),不整脈6例(38%)を認め,高電位差,QRS群のterminal notchingは5例(31%)と高率に認められた.(2)心電図異常は臨床所見のうち,年齢,罹病期間,抗コリンエステラーゼ剤服用歴とは関係がなく,重症例,呼吸機能低下例で多彩であった.(3)経過中に巨大陰性T波の出現を認めた1例を経験した.本例の陰性T波の成因として自律神経系の関与が推定された.

- 著者

- 木村 栄一 斧田 太公望 宮原 光夫 金沢 知博 新谷 博一 水野 康 早瀬 正二 高安 正夫 戸山 靖一 木村 登 奥村 英正

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.3, pp.347-358, 1974

新しく開発された抗不整脈薬prajmalium(propylajmaline)の経口投与による効果を,群問比較による二重盲検法を用いてajmalineおよびinactiveplacebo のそれと比較した.1分間数個以上の期外収縮を有する78例に上記薬剤を1週間投与し,来院時における期外収縮数の減少度を目標として,3薬間の比較を行なったが,有意の差はえられなかった.しかし分析の結果,1分間10個以上の期外収縮を有する例を対象とするならば,prajmaliumがajmalineおよびinactiveplaceboより有効だという成績がえられるであろうとの推定がなされた.一方,主治医の評価による総合判断を用いた時には,3群間に有意の差のあること,さらにprajごnaliumがi捻activeplac¢boより有意の差をもってすぐれていることが知られた.また多変量解析により分析を行なうに,期外収縮数の消艮,心拍不整感およびめまいが主治医の総合判断に強く影響していることが知られた.なお,本剤は発作性心頻拍や発作性心房細動の予防にも有効であることが期待されるが,症例数が少ないため参考データとするに止めた.本剤の副作用として最も重大なのは肝機能障害の発生であるが,分析の結果,心胸比の大きな例でS-GOTの上昇をきたしやすいことがわかった,したがって心臓の大きなもの,始めからS-GOTや3GPTの高いものには,投薬にさいし注意することが必要である.

- 著者

- 加藤 勲 岩 亨 鈴木 靖司 大野 真 坂中 清彦 辻 晶 伊藤 隆之

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.Supplement3, pp.59-64, 2007-08-30 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 14

当院内で意識消失に対して汎用型自動体外式除細動器(automated external defibrillator;AED)が使用された27例を検討し問題点を検証した.症例は,心停止を認めない意識消失が3例.心静止/無脈性電気活動が14例.心室頻拍(VT)/心室細動(VF)が10例であった.AEDがショックを放出したのはVF6例中5例.多形性VT1例中1例.単形性VT3例中0例で,単形性VTは全例心拍数250回/分未満であったためショックは放出されなかった(PHILIPS社の単形性VTでの作動条件は心拍数250/分以上).当院で使用経験のあるAEDモード付き除細動器は,通常のAEDよりも遅い単形性VTでも作動する(PHILIPS社の作動条件は心拍数150/分以上)ので,除細動器のAEDモードを使用した方が救命率は上がる可能性がある.またAEDの作動条件を満たさないVTでも手動モードであれば医師によりショックの放出は可能である.院外と院内の心停止では状況は若干異なるため,AEDの院内設置は理想的な機種選択が考慮されるべきと考える.

1 0 0 0 OA がん化学療法中に静脈血栓塞栓症を発症した8症例の後方視的検討

- 著者

- 白川 剛 草場 仁志 小田代 敬太 馬場 英司

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.7, pp.1006-1009, 2011 (Released:2012-11-15)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 症例 右心室粘液腫-1手術

- 著者

- 大久保 正 阿部 忠昭 栗林 良正 佐藤 護 贄田 茂雄 高橋 昌規 金沢 知博 田沢 勝雄

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.73-78, 1976-01-31 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 16

肺動脈狭窄症状を示した29歳男子の右心室粘液腫の一治験例を報告するとともに文献的考察を加えた.患者は運動時呼吸困難を主訴とし,第2肋間胸骨左縁に3/6度程度の収縮期駆出性雑音を聴取したが,体位により変動するのが特徴的であった。心カテーテル検査では肺動脈一右室聞に85m磁H墓の収縮期圧較差を認め,右室造影で右室流出路から肺動脈主幹部にかけての陰影欠損を認めたため右心室内腫瘍と診断し,腫瘍摘出術を施行した.右心室内粘液腫は現在まで本症例を含めて15例の報告がみられる。腫瘍摘出術を受けた11例中9例は術後全く良好だった一方,肺動脈閉塞による突然死も報告されており早期手術が望ましい.

- 著者

- 諏訪 賢一郎 俵原 敬 浮海 洋史 尾関 真理子 待井 将志 田村 純 宮島 佳佑 神田 貴弘 安見 和彦

- 出版者

- Japan Heart Foundation

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.484-489, 2013

症例は62歳, 男性. 発熱にて当院受診. 心電図にてI, II, aVL, V4~6にST上昇を認め, さらに心筋逸脱酵素とCRP上昇を認めた. また心エコーにて心尖部前側壁と中部下壁に壁運動低下が認められた. 緊急心臓カテーテル検査にて前壁, 側壁, 下壁の一部に壁運動低下を認めたものの, 左室駆出率57%であり, 冠動脈に有意狭窄を認めなかった. 以上所見より急性心筋炎と診断. 第4病日の心臓MRIでは, シネMRIにて左室駆出率11%, 全周性高度壁運動低下, T2強調画像black blood像にて左右両室全体に高信号, そして遅延造影MRIにて心尖部寄り側壁の心外膜側を主とした遅延造影を認めた. 同日心筋生検を施行. リンパ球の浸潤を多数認め, リンパ球性心筋炎と診断した. また血行動態破綻のため大動脈バルーンパンピング (intra-aortic balloon pumping ; IABP), 経皮的心肺補助装置 (percutaneous cardiopulmonary support ; PCPS) を導入. その後も心機能は悪化し, 大量免疫グロブリン療法, ステロイド短期大量療法を施行するも第9病日に死亡した. 剖検では心筋へリンパ球主体の高度の炎症細胞浸潤, 心筋の凝固壊死, 融解, 変性と間質浮腫を認めた. 初期軽症期から入院し血行動態破綻直前に心臓MRIの撮影ができた劇症型心筋炎の貴重な1例を経験したので報告する.

1 0 0 0 OA 心臓サルコイドーシスの治療

- 著者

- 土田 哲人

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.9, pp.1176-1182, 2011 (Released:2013-01-19)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 心臓カテーテル検査・治療後に生じた巨大橈骨仮性動脈瘤の1例

- 著者

- 野並 有紗 斧田 尚樹 近藤 史明 土居 義典

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.9, pp.1201-1206, 2010 (Released:2012-04-21)

- 参考文献数

- 12

症例は80歳, 男性. 約15年前に交通事故にて左下肢を骨折し, 以後グリップタイプの杖(右手用) を歩行時に使用している. 今回, 不安定狭心症疑いにて冠動脈造影を施行した. 右橈骨動脈を穿刺したが, カテーテルが上腕動脈内で捻転し, カテーテルのみを抜去することが不可能となりシースごと抜去した. 引き続き右大腿動脈を穿刺し, 左前下行枝#7の高度狭窄病変に薬剤溶出性ステントを留置した. 20日後に外来受診した際, 右橈骨動脈に約30mm大の拍動性の腫瘤を認め, 血管超音波検査にて右橈骨仮性動脈瘤と診断した. 瘤径が大きいことから超音波プローベによる圧迫では不十分であるうえに, 手技自体による破裂の危険が危惧され手術治療を選択した. 仮性動脈瘤の原因として, カテーテル変形箇所での穿刺孔拡大, 止血不十分および杖歩行による穿刺部の荷重が推察された.

1 0 0 0 OA PAD/CLIの病態と診断

- 著者

- 榊原 俊介 寺師 浩人

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.6-10, 2013-01-15 (Released:2014-09-12)

- 参考文献数

- 17

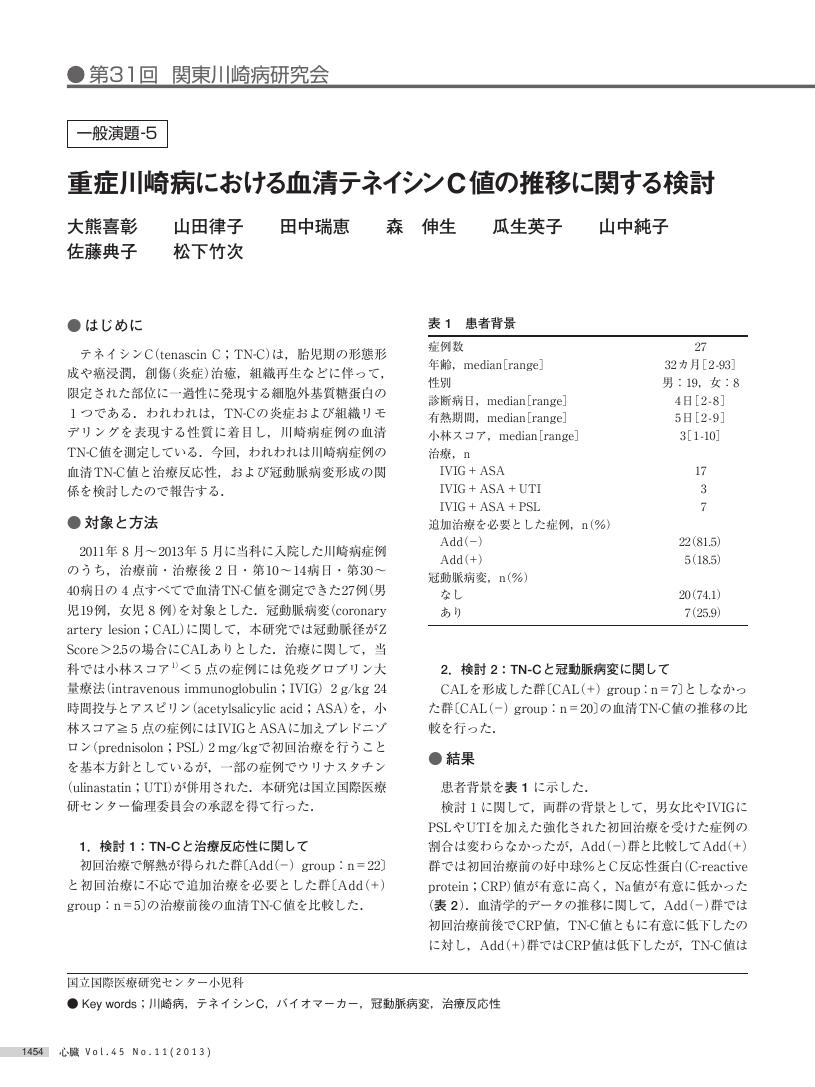

1 0 0 0 OA 重症川崎病における血清テネイシンC値の推移に関する検討

- 著者

- 林 洋史 宮内 靖史 林 明聰 高橋 健太 植竹 俊介 坪井 一平 中辻 綾乃 村田 広茂 山本 哲平 堀江 格 小原 俊彦 加藤 貴雄 水野 杏一

- 出版者

- Japan Heart Foundation

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.S3_34-S3_41, 2011

症例は52歳, 男性. 繰り返す動悸を自覚し, 携帯心電計で周期240msのnarrow QRS頻拍と心房細動を認めたため, アブレーションを行った. 両側肺静脈を隔離後, 冠静脈洞近位部からのburst pacingでWenckebach型房室ブロックを伴う周期240msの心房頻拍(AT)が誘発され, このATはATP 5mg静注で停止した. AT中のelectroanatomicalマッピングでは, 右房はHis束領域が最早期であったが, 局所の単極電位にR波を認めた. 左房は前壁中隔が最早期であったが同部位での焼灼は無効であった. そこで大動脈弁無冠尖(NCC)にカテーテルを留置したところ, His束領域よりも20msec先行し, 単極電位ではQSパターンとなる最早期興奮部位を認めた. ここでの通電中にATから周期350msの非通常型房室結節リエントリー頻拍(AVNRT)へと移行. その後, 通常型AVNRTも誘発され遅伝導路領域を焼灼し, これらの頻拍はすべて誘発不能となった. NCC起源ATを認め, その焼灼中にAVNRTへの移行が見られた症例を報告する.

- 著者

- 佐藤 寿俊 神田 順二 小寺 聡 櫛田 俊一 橋本 亨 鈴木 勝 樋口 和彦

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.124-128, 2007

症例は27歳,男性.17歳で心肥大を指摘,心エコーで大動脈弁閉鎖不全を伴うバルサルバ洞瘤を指摘されたため2000年3月大動脈弁置換術およびバルサルバ洞パッチ閉鎖術が行われた.しかし2001年8月無冠洞瘤部が破裂し,破裂部直接縫合閉鎖を行っている.2004年12月眩暈と動悸を伴う240/分の心房頻拍で入院.緊急カルディオバージョンで退院したがハイリスクなため2005年1月入院,心臓電気生理検査(EPS)を施行した.誘発された心房細動を経て三尖弁-下大静脈峡部を回路とするマクロリエントリー性心房頻拍(AT)が誘発されたため,ここに線状焼灼を行いブロックラインを作成した.再度EPSを行うと,今度は臨床的に確認されていたATが誘発され,起源は手術痕とは関連のない分界稜下縁であった.Fractionated potentialがAT中に先行する最早期A波の記録される部位で焼灼を行ったところATは速やかに停止,以後ATは誘発不能になった.退院後再発なく経過している.