1 0 0 0 OA 重症ラムゼイハント症候群患者における顔面神経腫脹と造影 MRI

- 著者

- 南方 寿哉 稲垣 彰 関谷 真二 村上 信五

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.2, pp.157-158, 2021-02-20 (Released:2021-03-01)

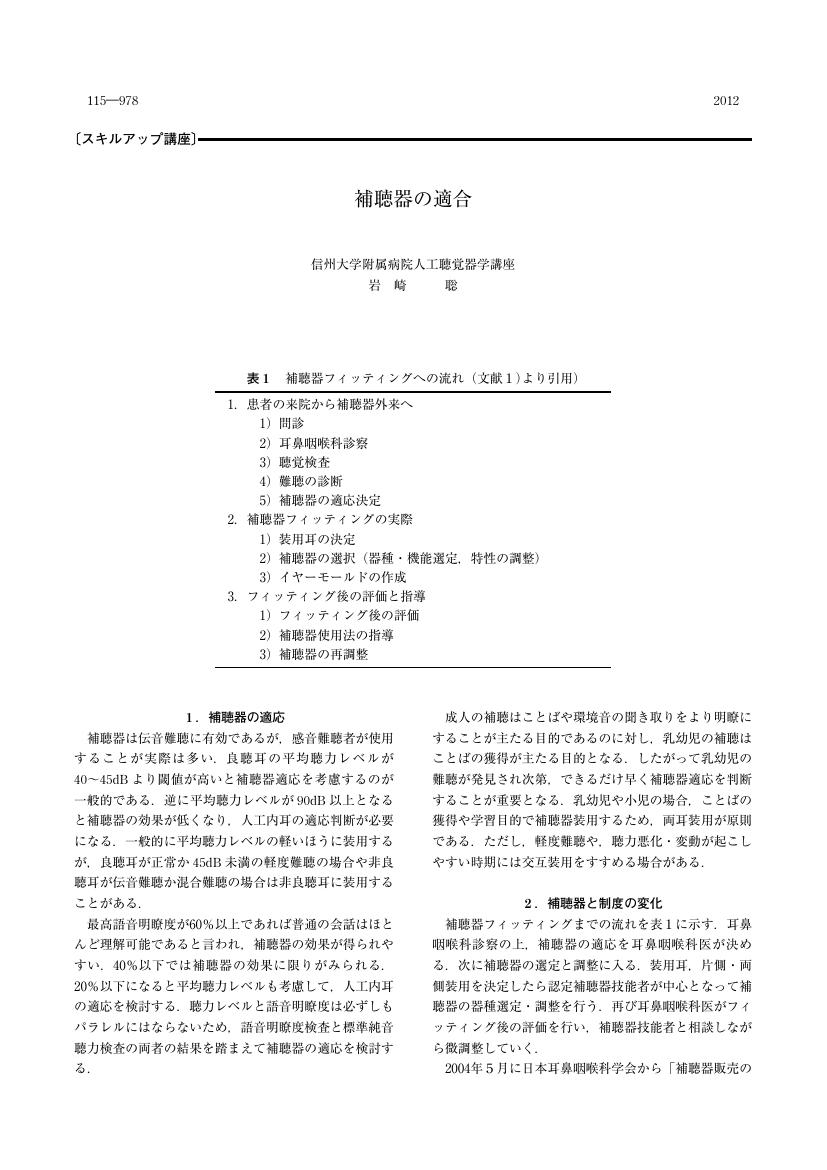

1 0 0 0 OA 補聴器の適合

- 著者

- 岩崎 聡

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.11, pp.978-981, 2012 (Released:2012-12-15)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 鼻中隔手術 ―鼻閉に対する術式の変遷―

- 著者

- 飯村 慈朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.12, pp.1424-1432, 2017-12-20 (Released:2018-01-12)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 6

鼻閉の改善のためには, その原因や病態を的確に捉えたうえで鼻腔形態の矯正を行うことが重要である. 鼻中隔弯曲症は鼻閉を来す代表的な疾患であり, 鼻中隔矯正術を施行するためには, 鼻中隔の解剖や鼻中隔弯曲症の成因についての詳細な理解が必要である. 術式選択には, どこまでの範囲が鼻閉の原因となっているのか, その病態はどうして生じたのか, どのようにして矯正すれば良いか, の判断が求められる. 適切な術式選択がされず軟骨および骨を過剰切除したために, 鞍鼻, 鼻尖下垂という術後合併症が報告されている. 術式決定は, 鼻中隔の形態のみから判断するのではなく, 鼻腔形態・外鼻変形なども考慮し, 鼻中隔と外鼻を立体的な一つの構造物と考え矯正するべきである. 温存しなければならない部位の矯正術は, 鼻中隔切除術ではなく再建も行う形成術となる. 本邦において hemitransfixion アプローチによる前弯矯正術や外切開による鼻中隔外鼻形成術 (open septorhinoplasty) は, 耳鼻咽喉科医にとってまだ経験の浅い術式である. 今後, 耳鼻咽喉科医の発展のために, 前弯矯正術・鼻中隔外鼻形成術は必要な手術手技と考える.

1 0 0 0 OA 吃逆を契機に失神を繰り返した1症例

- 著者

- 末吉 慎太郎 進 武一郎 中島 格

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.10, pp.1120-1125, 2013-10-20 (Released:2013-11-26)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 3

症例は66歳男性. 咽頭痛を主訴に当科受診した. 診察上, 咽喉頭の左半側にアフタと不規則なびらんを多数認めた. 急性咽喉頭炎の診断で抗生剤, 抗真菌薬の内服を行うも改善なく, 徐々に咽頭痛が増悪し, 吃逆を認めた. 抗ウイルス薬を開始し, ステロイドの投与を併用したところ咽頭の炎症は改善するも, 吃逆は持続した. 加えて失神発作を繰り返すようになり, 当科入院となる. 入院後, 精査を行い, 吃逆時に洞停止が起こることが判明した. 吃逆に対してバクロフェン, 芍薬甘草湯の内服を行い, 吃逆の速やかな消失とともに失神発作も改善した. 失神は吃逆による状況失神が考えられた. 吃逆は, 咽頭炎による舌咽神経咽頭枝の刺激で誘発された可能性がある.

- 著者

- 森嶋 直人

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.7, pp.954-958, 2021-07-20 (Released:2021-08-04)

- 参考文献数

- 15

末梢性顔面神経麻痺は一般的に予後良好な疾患であるが, 全体の2割程度に Bell 麻痺の重症例や Hunt 症候群などの予後不良例が存在する. 顔面神経麻痺に対するリハビリテーションは後遺症である麻痺の改善や, 病的共同運動・拘縮の予防と軽減という点で推奨されている. 実際のリハビリテーションは, 重症度と予後予測目的にて柳原法麻痺スコア評価と発症後10日程度で Electroneurography (以下 ENoG) 検査を行い, 以後理学療法士が麻痺の改善と病的共同運動予防目的のリハビリテーション指導を行う. 3カ月以内に柳原法麻痺スコア38点以上の場合は終了し, 遷延する場合は病的共同運動評価と治療を継続する. 病的共同運動に対するリハビリテーションの手技として 1) 表情筋ストレッチ, 2) 拮抗筋活動による病的共同運動発現予防, 3) バイオフィードバック療法による病的共同運動抑制があり, 主に家庭内プログラムとして患者本人に実施を励行する. 後遺症改善には長期を要する場合がありこの場合は発症後1年以上を必要とする場合がある. 後遺症残存例にはボツリヌス毒素治療や形成外科的治療が選択される. このように長期にわたる顔面神経麻痺に対する診療チームの構成としては診断・初期治療を担当する耳鼻神経科医, リハビリテーションを担当するリハビリテーション医・リハビリテーション療法士, 心理的なサポートを行う看護師・臨床心理士, 形成外科手術による再建に携わる形成外科医がある. 本稿では顔面神経麻痺に対するリハビリテーションの進め方, そのエビデンス, 診療チームの役割, 保険診療上の注意点について概説する.

1 0 0 0 OA 他科に学ぶ自己免疫疾患 IgG4 関連疾患

- 著者

- 川 茂幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.12, pp.1475-1482, 2016-12-20 (Released:2017-01-14)

- 参考文献数

- 68

- 被引用文献数

- 2 2

IgG4 関連疾患とは IgG4 が関連する全身性疾患であり, 最近確立された疾患概念である. 臨床的特徴は, ① 病変が全身に分布し, これらの多くは従来その臓器独自の病名で診断治療されてきた, ② 画像所見として腫大, 結節, 壁肥厚を呈する, ③ 血中 IgG4 値が通常 135mg/dl 以上である, ④ 病変局所にリンパ球形質細胞浸潤, IgG4 陽性形質細胞浸潤を認める, ⑤ ステロイド治療に良好に反応する, ⑥ 他の IgG4 関連疾患を同時性, 異時性に合併することが多い, に集約される. 本疾患概念成立には, 自己免疫性膵炎で血中 IgG4 値が高率, 特異的に上昇し, 病変組織に IgG4 陽性形質細胞が特異的に浸潤すること, が明らかになったことが大きく貢献している. IgG4 関連疾患はほぼ全身諸臓器に分布しているが, 代表的構成疾患は IgG4 関連涙腺・唾液腺炎 (ミクリッツ病), IgG4 関連呼吸器病変, 自己免疫性膵炎, IgG4 関連硬化性胆管炎, IgG4 関連後腹膜線維症, IgG4 関連腎病変などがある. 耳鼻咽喉科領域の IgG4 関連疾患として IgG4 関連ミクリッツ病と IgG4 関連キュットナー腫瘍が知られているが, 新しい疾患概念の可能性として IgG4 関連鼻副鼻腔炎が提唱されている. IgG4 関連疾患の診断は「IgG4 関連疾患包括診断基準2011」によるが, 悪性疾患との鑑別が肝要である. IgG4 関連疾患は長期経過で, 機能障害を呈する慢性期の病態への移行, 悪性腫瘍の合併などが想定され, 今後の検討課題である.

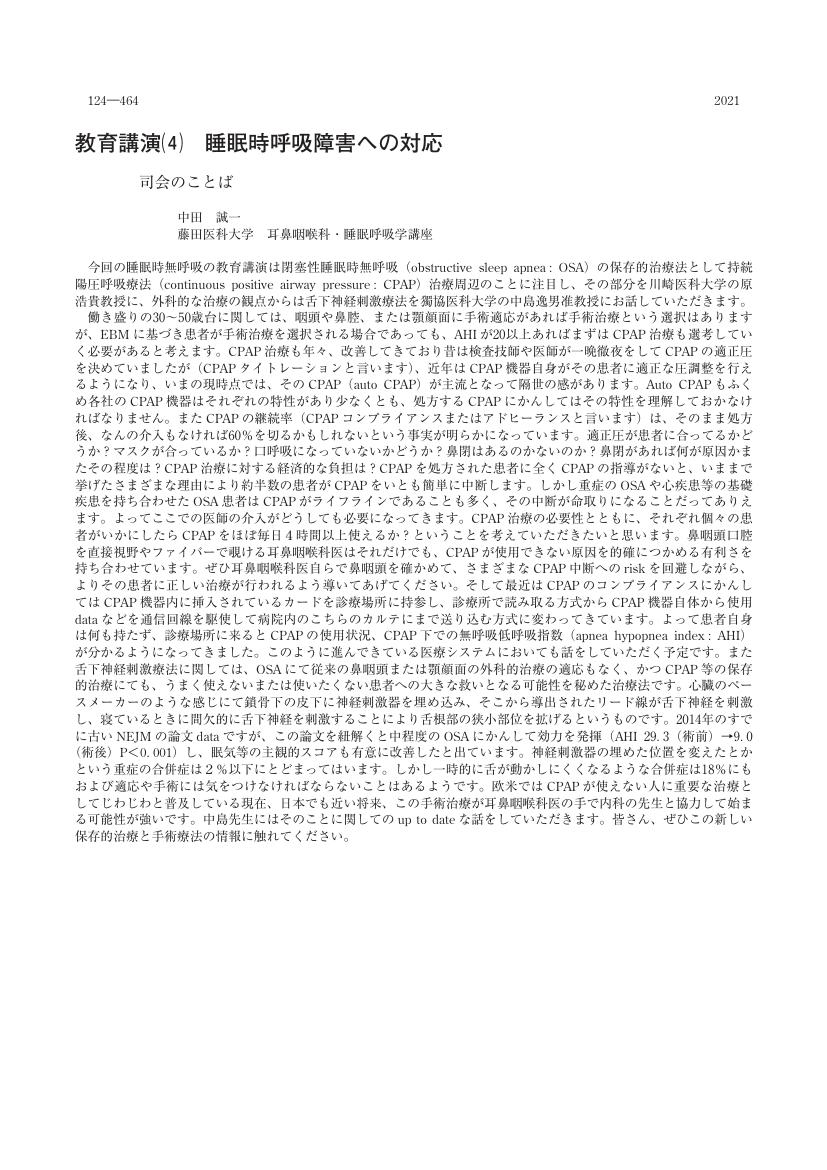

1 0 0 0 OA 4.睡眠時呼吸障害への対応

- 著者

- 司会:中田 誠一 演者:原 浩貴 中島 逸男

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.4, pp.464-466, 2021-04-20 (Released:2021-05-18)

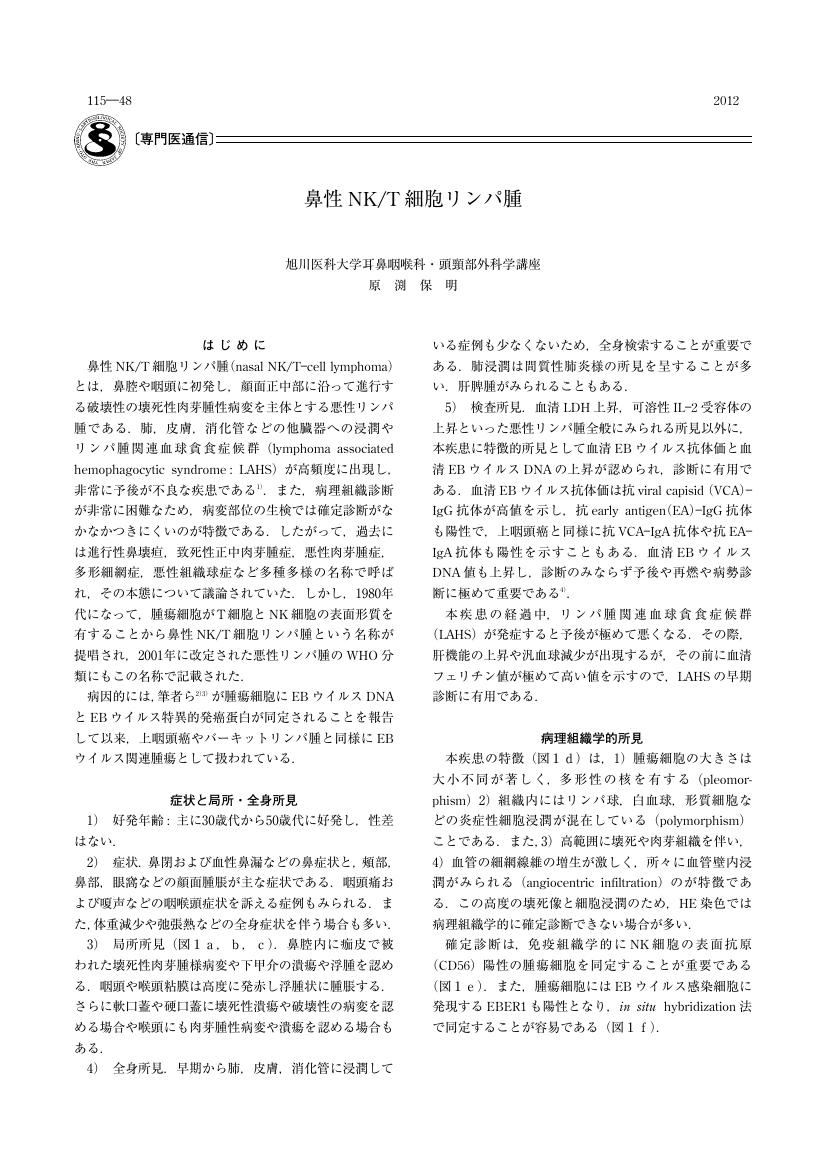

1 0 0 0 OA 鼻性NK/T細胞リンパ腫

- 著者

- 原渕 保明

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.1, pp.48-49, 2012 (Released:2012-02-14)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2 2

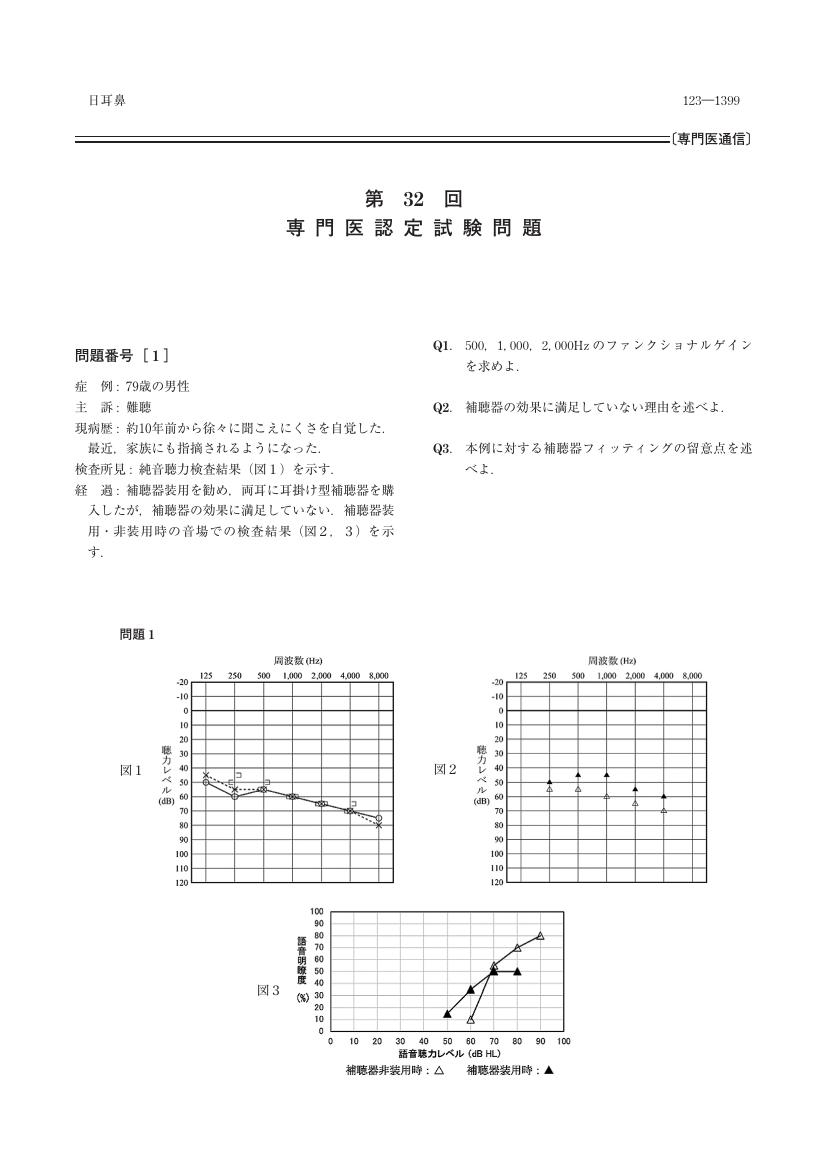

1 0 0 0 OA 第 32 回 専門医認定試験問題

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.12, pp.1399-1408, 2020-12-20 (Released:2021-01-01)

1 0 0 0 OA 複数の遺伝子ヴァリアントを有する難聴者における遺伝カウンセリング経験

- 著者

- 片岡 祐子 菅谷 明子 前田 幸英 假谷 伸 大道 亮太郎 福島 邦博 西﨑 和則

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.2, pp.131-136, 2017-02-20 (Released:2017-03-23)

- 参考文献数

- 13

2012年4月難聴遺伝子検査は保険収載され, 現在19遺伝子154変異の検索が行われている. 難聴遺伝子検査は, 聴力型や聴力予後, 随伴症状の予測, 難聴の進行予防といった情報が得られる可能性があるため, 診断や介入, フォローアップを行う上での有用性は高い. 今回遺伝子検査で複数の難聴遺伝子ヴァリアントが検出された症例を経験した. 検索可能な遺伝子数が増加することにより, 診断率の向上が見込める一方で, 複数の遺伝子ヴァリアントが検出され, 結果の解釈に難渋する例も増えることが推測される. 臨床情報との照らし合わせや家族の遺伝子検査も検討し, 患者, 家族が理解, 受容できるように遺伝カウンセリングを行う必要がある.

- 著者

- 神崎 晶 小川 郁 熊崎 博一 片岡 ちなつ 田副 真美 鈴木 法臣 松崎 佐栄子 粕谷 健人 藤岡 正人 大石 直樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.3, pp.236-242, 2019

<p> 聴覚過敏を主訴とした患者に対して, ほかの感覚器の過敏症状を問診・質問票による検査をしたところ, 複数の感覚過敏を有する5例を発見した.「感覚過敏」と本論文では命名し, その臨床的特徴を報告する. 主訴に対する聴覚過敏質問票に加えて, 複数の感覚過敏に対する質問票「感覚プロファイル」を用いて過敏, 回避, 探求, 低登録について検査した. 同時に視覚過敏は5例で, 触覚過敏は4例で訴えたが, 嗅覚と味覚過敏を訴えた例はなかった. 病態には中枢における感覚制御障害が存在することが考えられる. 感覚過敏の検査法, 診断法, 治療についてはまだ確立されておらず, 今後の検討を要する.</p>

1 0 0 0 心因性失声症の治療について

- 著者

- 矢野 純 牛嶋 達次郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.6, pp.852-859, 1987

- 被引用文献数

- 2 2

1 0 0 0 OA 共鳴腔としての上顎洞の役割に関する実験的研究

- 著者

- 益田 慎

- 出版者

- Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and neck surgery

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.1, pp.71-80, 1992-01-20 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 9 12

Patients with a paranasal disorder often manifest voice change. Yet, computer simulation of these nasal sounds is difficult using a nasal tract model without any branching cavity. In other words, acoustic property of the nasal tract is influenced by a coupling with the paranasal sinuses. If the transfer function of the sinus acts as a Helmholtz resonator, the resonance frequency, or "zero" point, of the sinus would be present on the acoustic spectrum of the nasal cavity. This study was designed to prove the validity of this hypothesis.The sweep tone was given from the subjects' epipharyngeal space. The tone passed through their nasal space and radiated from the anterior nostrils. In 13 cases without nasal or paranasal disorders, the tones obtained at the nostrils were analyzed with Fast Fourier Transformation (FFT) and were compared between two conditions of the ostia of the maxillary sinuses, obstructed and opened with epinephrine.The resonance frequencies of the maxillary sinuses ranged from 1 to 2kHz and varied considerably among individuals. This variation may be due to a difference in the maxillary sinus volume and in the diameter and length of the natural maxillary ostium. In past reports, in which the resonance frequency of the sinus was measured using a compound model or computed simulation, the maxillary sinus resonated below 1kHz. In these reports the ostium of the maxillary sinus was regarded as a straight pipe. However, the examination of 29 cadavers revealed that the radius of the ostium differes according to its depth. The radius in the depth halfway from the edge was narrower than that of the edge. The way of evaluating a shape of the ostium is different between the present and the past studies, thus possibly resulted in discrepancy of the resonance frequency.

1 0 0 0 OA 頭頸部癌における p16 の意義

- 著者

- 家根 旦有

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.8, pp.1164-1166, 2019-08-20 (Released:2019-09-05)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA 臨床に役立つ局所解剖 唾液腺の血管•神経

- 著者

- 山下 敏夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.12, pp.1940-1943, 1991-12-20 (Released:2008-03-19)

1 0 0 0 OA 知っておきたい関連領域のトピックス ―小児のウイルス性肺炎―

- 著者

- 堤 裕幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.11, pp.1454-1456, 2016-11-20 (Released:2016-12-15)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 耳血腫について

- 著者

- 山岨 達也 田山 二朗 喜多 村健

- 出版者

- Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and neck surgery

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.12, pp.2028-2037, 1990-07-20 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 46

- 被引用文献数

- 4 4

Auricular hematoma is not rare condition and its prognosis has been considered to be good in Japanese textbooks. Recurrence of the hematoma, however, frequently occurs by use of simple aspiration or incision, and a pressure dressing. In this paper, we report a case of ruptured othematoma and review the biliographies concerning the pathology and treatment of othematomas.A 37-year-old man sustained a fist blow to his left ear at the beggining of May, 1989. He was first seen with auricular hematoma on July 4, but refused a surgical treatment. The laceration of the skin overlying the hematoma occurred by once more fist blow on July 26, with the upper auricle divided into anterior and posterior parts. The auricular cartilage was broken into several pieces, some of which attached to the anterior side and the others to the posterios side.Under general anesthesia, fibrin glue was applied to the dead space after irrigation, minimal debridement, and removal of the clots. Four horizontal mattress sutures were put through the entire pinna after the anterior skin was protected by fluffed gauze with antibiotic ointment and the posterior skin by buttons. The dressing was allowed to remain in place ten days and was then removed. Nine months after the operation the pinna appeared almost normal.In recent reports, the othematoma is considered to occur between the perichondrium and the cartilage, or within the cartilage. Various techniques have been applied to treat the othematoma, which are classified into three types : incision and drainage, pressure dressing with splinting mold, or with mattress suture. Treatment of choice is discussed, with reviewing the advantages and disadvantages of each method.

1 0 0 0 OA 騒音性難聴2症例の側頭骨病理所見

- 著者

- 中本 吉紀 飯野 ゆき子 小寺 一興

- 出版者

- Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and neck surgery

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.2, pp.172-181, 2005-02-20 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 2 2

【目的】 騒音性難聴を呈した2症例の側頭骨標本を観察し, 聴力像と内耳変化の関係を調べ内耳変化の要因を考察した.【対象】 症例1は50歳男性, 甲状腺癌で死亡した症例で38年間印刷工場に就労し, 純音聴力検査にて4kHzを中心とした高音障害型感音難聴を認めた. 症例2は58歳男性, 上顎洞癌にて死亡した症例で22年間建設現場に就労し, 高音急墜型感音難聴を認めた.【方法】 光学顕微鏡下に内耳変化を観察し, Schuknechtらのaudio-cytocochleogram作成法に基づきaudio-cytocochleogramを作成した.【結果】 側頭骨病理所見では症例1, 2において基底回転のコルチ器, ラセン神経節細胞, 神経線維に変性, 消失を認めた. 症例1では血管条にも変性, 消失を認めた. Audio-cytocochleogramにおいて症例1, 2の難聴像と内耳変化は一致し, 特に症例1のコルチ器, 血管条の変性, 消失は限局性で高度であった.【結論】 騒音性難聴の成因として長期間の騒音暴露により基底板の最大振幅部のコルチ器は, 音響エネルギーの機械的ストレスと音刺激による感覚細胞の代謝亢進から疲弊し, 障害を生じることはよく知られている. また動物実験では, 騒音暴露により蝸牛内循環障害が生じることが報告されている. 今回の症例1においてはコルチ器に加え血管条にも変性を生じていたことから, ヒトにおける騒音性難聴の側頭骨病理変化の成因として従来からの説である疲弊効果に加え, 騒音暴露による蝸牛内循環障害も生じる可能性があると考えられた.

- 著者

- 齋藤 康一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.5, pp.614-630, 2014

- 被引用文献数

- 7

頭頸部におけるヒト乳頭腫ウイルス (HPV) 感染に関連した疾患の中で, 喉頭乳頭腫は, 特に再発性・多発性の強い, 喉頭気管乳頭腫症 (recurrent respiratory papillomatosis: RRP) と称される症例では手術も多数回におよび, 治療に難渋し, 医師・患者・家族を大いに悩ませる疾患の一つとなっている. 個々の喉頭乳頭腫で経過がまちまちであることも, 事態を複雑化させている. 本疾患は, 100以上の遺伝子型があるHPVの中でも良性型に分類される6型と11型が主としてその発症に関与しているが, その感染源に関しては種々の可能性が報告されている. 小児発症症例と成人発症症例での臨床経過の違いを含め, 疾患の臨床動態に影響する種々の背景因子に関しては, 慢性のHPV感染症という観点からも, 基礎知識として整理し, 把握しておく必要がある. 診断は, 病理組織学的診断によるが, 病変の広がりの詳細な診断には, 特殊光を用いた内視鏡での観察も有効である. 疾患を取り扱うに際しては, 経過中に悪性転化を来す可能性, 腫瘤の好発部位, さらには気管切開に関する考え方も知っておくことが要求される. 決して頻度が高いとはいえない orphan disease であることもあり, 絶対的な治療方法の開発が進まない現状において, 治療の基本は外科的切除であり, 再発・多発症例では補助療法を併用することとなる.<br> 本稿では, 喉頭乳頭腫に関する疫学からHPV感染症としての背景, 診断のコツや疾患とかかわる中での注意点をまとめた. さらに, 外科的治療の基本的な考え方や種々の手技の特徴, 補助療法に関するこれまでの試みと今後の展望まで含めて, 欧米の報告を中心に概説する. さらに, 2006年6月以来, 60症例以上の喉頭乳頭腫の患者にかかわってきた経験をもとに, われわれが現時点で施行可能かつ有効と考え, 実践している, 診断・治療のポイントを挙げる.

1 0 0 0 小児人工内耳の新適応基準 (2014年版)

- 著者

- 山本 典生

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.11, pp.1364-1365, 2015