1 0 0 0 OA 競技車両の最適周回走行の解析

- 著者

- 原田 正範

- 出版者

- 公益社団法人 自動車技術会

- 雑誌

- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.6, pp.6_17-6_22, 2008 (Released:2009-03-05)

- 参考文献数

- 22

本研究は競技車両の最適経路を、擬スペクトル法に基づく最適制御問題の解法を用いて解析を行った。本手法は時間連続な問題を非線形計画問題に変換するため、走行するコース制限などの状態量不等式拘束条件を容易に扱う事が可能である。本手法を、オーバルコースを最短時間で周回する問題に適用し、最適周回経路を解析した。

1 0 0 0 OA 対人ストレッサー尺度作成の試み

- 著者

- 高橋 幸子

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.306-308, 2013-03-30 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 2

The Interpersonal Stressor Scale (ISS) was developed based on Takahashi and Matsui (2009), and its reliability and validity were examined. In Study 1, analysis of data from 204 undergraduates indicated that the scale consisted of 4 subscales: incur-rejection, incur-aggression, aggression, and rejection. The scale had sufficient internal consistency (α=.75∼.85). In Study 2, 200 undergraduates completed the newly developed ISS, and the data analyses showed sufficient construct validity of the scale.

1 0 0 0 熊谷守一画集

- 著者

- 熊谷守一画集刊行会 編

- 出版者

- 熊谷守一画集刊行会

- 巻号頁・発行日

- 1942

1 0 0 0 OA 佐渡地域医療連携ネットワークシステムを用いた医療・介護連携の試み

- 著者

- 細井 愛 佐藤 賢治 坂本 武也 親松 学

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.780-791, 2016 (Released:2017-01-13)

- 参考文献数

- 9

我が国の高齢化はとどまるところを知らず,医療・介護への要求は高まるばかりであるが,医療・介護資源は充足される兆しすら見えない。新潟県佐渡市は,高齢化率36.8%と抜きんでた高齢社会であり,医療従事者も高齢化している。要医療者の増加と病態の複雑化に対して圧倒的に少ない医療資源で対応しなければならず,提供できる医療の維持すら困難になりつつある。こうした問題に対応するため,平成25年から新しい地域医療連携ネットワーク,通称「さどひまわりネット」が稼働した。診療報酬明細情報を核に,電子カルテの有無にかかわらずすべての参加医療機関の病名・処方内容・処置内容・検体検査結果・画像結果を自動的に抽出し,相互に共有するシステムである。介護施設利用者が医療機関を受診する機会も激増しているが,医療と介護の間には,医療従事者の意識の問題などもあり,スムーズな情報の伝達がしづらいという問題が存在する。このたび,「さどひまわりネット」を用いて,介護側から利用者の日常生活動作や日常的なバイタルの情報を提供できる環境を構築する取り組みを開始した。本稿では医療と介護の機能的な連携を実現することを目的としてどのようなネットワークシステムを構築したかについて述べる。

1 0 0 0 OA ロマン主義とナチュラル・ヒストリー―越境する精神

- 著者

- 川津 雅江 道家 英穂 大田垣 裕子 城戸 光世

- 出版者

- イギリス・ロマン派学会

- 雑誌

- イギリス・ロマン派研究 (ISSN:13419676)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.47-65, 2019-03-30 (Released:2020-05-08)

- 出版者

- 高速道路調査会

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.9, 1978-09

1 0 0 0 日本古代人名辞典

- 著者

- 竹内理三, 山田英雄, 平野邦雄 編

- 出版者

- 吉川弘文館

- 巻号頁・発行日

- vol.第6巻 (ふ・や), 1973

1 0 0 0 OA 乳び漏/リンパ漏に対するトラブルシューティング

- 著者

- 花井 信広

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本頭頸部外科学会

- 雑誌

- 頭頸部外科 (ISSN:1349581X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.167-171, 2020 (Released:2020-11-28)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

乳び漏/リンパ漏は創傷治癒遅延や創部感染から重篤な結果をもたらす可能性のある合併症であり,それを回避する方法についての習熟が必要である。本教育パネルディスカッションでは,その為に必要な手術手技とトラブルシューティングについて講演した。 損傷はまず未然に防ぐ必要があり,リンパ系,胸管の解剖を知っておく必要がある。また胸管損傷を防ぐための予防的な手術手技であるtwo-bite法について解説した。 乳び漏が発症した場合の外科的治療として,特に頸部からの操作で上縦隔の胸管を結紮する方法を解説した。これは総頸動脈の内側,胸郭入口部,食道後面を目安として胸管を同定するものである。

1 0 0 0 MTA Ūʺ Khvanʿ Chā ʾa phvaiʿ bhāʿ kroṅʿ lakʿ nakʿ naiʿ ṅrimʿʺ khyamʿʺ reʺ lai khaiʿ ra sa lai

- 著者

- Moṅʿ Phuiʺ Rhupʿ

- 出版者

- Mitʿ koṅʿʺ Puṃ nhipʿ tuikʿ

- 巻号頁・発行日

- 1999

1 0 0 0 Drugs, the U.S., and Khun Sa

- 著者

- Francis W. Belanger

- 出版者

- Editions Duang Kamol : Čhatčhamnāi dōi Bǭrisat Dūangkamonsamai

- 巻号頁・発行日

- 1989

- 著者

- Maung Pho Shoke

- 出版者

- U Aung Zaw

- 巻号頁・発行日

- 1999

1 0 0 0 OA シンビジウムのメリクロン幼苗に対する夏期の弱光がその後の生長に及ぼす影響

- 著者

- 小森 照彦

- 出版者

- Japanese Society of Agricultural, Biological and Environmental Engineers and Scientists

- 雑誌

- 生物環境調節 (ISSN:05824087)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.107-110, 2002-03-31 (Released:2010-06-22)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

This experiment was carried out to determine the effect of low light intensity from May 15 to August 31 (3.5 months) on the growth of mericlonedCymbidiumorchid. In the two cultivars (Cymb. Rose Wine‘Fruity Drop’ andCymb. Great Katty‘Little Louransan’) that were grown under shaded conditions for the period, their fresh weight was lower than the control's, especially the root's, which was more than 50% lower at 3 months after the low-light treatment. The number of leaves and leaf length were also smaller even 1 year after treatment. In regard to leads, shadedCymb. Rose Wine‘Fruity Drop’ showed much reduced development of new lead, and the ratio of plants that developed no lead was also higher in comparison with the control. ForCymb. Great Katty‘Little Louransan, ’ the ratio of plants that developed new leads was not different between the treatment, but their growth was poorer in shaded plant.

1 0 0 0 OA コンパクトな都市のプロポーション

- 著者

- 腰塚 武志

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.499-504, 1995-10-25 (Released:2018-12-01)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1 4

IN THE PRESENT PAPER, WE DISCUSS COMPACTNESS OF A CITY WITH RESPECT TO A MEAN TRAVEL TIME WHICH IS GIVEN IN SUCH A WAY THAT THE ORIGIN POINT AND THE DISTINATION POINT OF A TRAVEL ARE DISTRIBUTED UNIFORMLY AT RANDOM IN THE THREE-DIMENSIONAL SPACE OF THE CITY. SUPPOSE THAT THE HEIGHT OF THE CITY IS h AND THE AREA OF THE CITY IS S, WE GET THE COMPACT PROPORTION OF THE MINIMUM TRAVEL TIME UNDER THE CONDITION THAT THE VOLUME OF THE CITY Sh IS CONSTANT. THE RESULT IS AS FOLLOWS: h/√S= (1/3)(vv/ vh), WHERE vv IS A VERTICAL SPEED AND vh IS A HORIZONTAL SPEED IN THE CITY.

1 0 0 0 OA 本態性低血圧に関する断面調査と愁訴調査,および循環動態

- 著者

- 姫野 友美

- 出版者

- The Japanese Society of Health and Human Ecology

- 雑誌

- 民族衛生 (ISSN:03689395)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.6, pp.299-314, 1994-11-30 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

The prevalence of essential hypotention was cross-Sectionally surveyed among 58, 000 adult workers in the Tokyo metropolitan area, and differences in hemodynamics were analyzed between hypotensive patients with subjective symptoms and those who were asymptomatic. The overall prevalence of hypotension, defined as a systolic blood pressure of less than 100 mmHg, was 8.9%. By sex, the prevalence was 1.4% in males and 14.7% in females. Males were thus outnumbered by females by ratio of 1:10. The prevalence of essential hypotension, accounting for 74.7% of all forms of essential hypotension, was 6.7%. By age, the prevalence of essential hypotension was high in the younger age groups and decreased with age. One or more of subjective symptoms out of seven symptoms prepared were observed in 27 .5% of all the essential hypotensive patients. By sex, the prevalence of subjective symptoms was higher in females (28.3%) than in males (20.0%). The prevalence of symptoms tended to increase with age, but declined after the sixth age decade. The prevalence of symptoms in essential hypotensive patients was significantly higher than that in normotesive subjects and patients with borderline to definitive hypertension . The main symptoms in essential hypotensive patients were general malaise/ fatigue (14.6%), vertigo and dizziness (8.5%), and headache/forgetfulness (6.9%). The prevalence of the these three major complaints declined with a rise in blood pressure, suggesting their usefulness in the diagnosis of hypotension. Hemodynamic variables were compared in the group of hypotensive patients with symptoms versus that without symptoms. Although there were no intergroup differences in supine hemodynamics, the group with symptoms showed a classical hypotonic form of orthostatic dysregulation, corresponding to the?gdysdynamische Syndrome?hof the classification of Deilus, in the tiliting test. The prevalence of small hearts did not differ between the two groups.

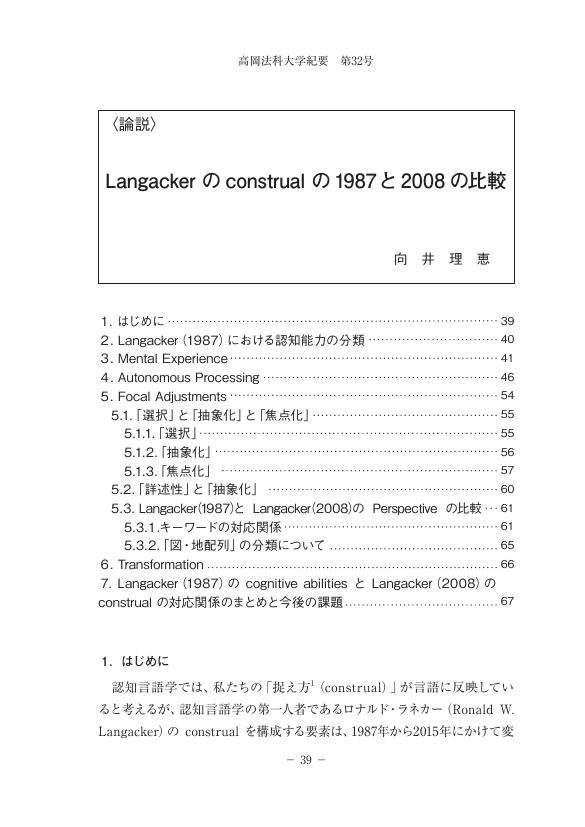

1 0 0 0 OA Langacker のconstrual の1987 と2008 の比較

- 著者

- 向井 理恵

- 出版者

- 高岡法科大学

- 雑誌

- 高岡法科大学紀要 (ISSN:09159347)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.39-71, 2021 (Released:2021-05-16)

1 0 0 0 OA 採餌行動の神経基盤:動物はどうやって「良いもの」を見つけるのか

- 著者

- 網田 英敏 彦坂 興秀

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.158-167, 2018-12-25 (Released:2019-01-21)

- 参考文献数

- 33

たくさんのものの中から自分の欲しい餌をすばやく見つけることは動物にとって重要なスキルである。餌の探索に時間をかけると,他個体に奪われたり,自分が捕食されるリスクが高まるからである。そのため,動物は採餌経験をもとに好ましい餌をすばやく見つける能力を備えている。アカゲザルはヒトと同様に視覚を用いて採餌をしているため,視覚手がかり刺激と報酬との関係性(連合)をすみやかに学習することができる。連合学習を繰り返し経験させると,サルは報酬と結びついた刺激に対してすばやく眼球運動(サッケード)を行い,複数の刺激のなかから報酬と結びついた刺激を見つけ出せるようになる。私たちの研究グループは,大脳基底核回路がこの探索スキルに重要であることを見つけた。大脳基底核にあるニューロン群は,報酬と連合した刺激をそうでない刺激と区別して表現していた。さらに,大脳基底核にある直接路と間接路を光遺伝学や薬理学的手法で操作することによって,サルの眼球運動を変えることができた。一連の研究から,直接路は「良いもの」に目を向けるために,間接路は「悪いもの」を見ないようにするためにそれぞれ協調して働いていることがわかった。