- 著者

- 加藤 護 日岡 惇

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.6, pp.151-161, 2016-03-10 (Released:2016-05-19)

- 参考文献数

- 34

Stone lanterns in temples and shrines often collapse and suffer damages when these sites are hit by a strong seismic ground motion. There have been several reports in Japan that large numbers of stone lanterns collapse in the direction of strong shaking at large earthquakes. Descriptions that stone lanterns were damaged by strong earthquakes frequently appear in historic Japanese documents. In this report, we examine whether it is possible to retrieve characteristics of historic ground motions from the ages and damages of stone lanterns at Kitano-Tenmangu Shrine and Iwashimizu-Hachimangu Shrine, Kyoto. We assume that if ground motions cause severe damages to stone lanterns, they would be removed from the site and be newly rebuilt thereafter, and occurrence of such events would be imprinted on the age distribution of stone lanterns. If the damages are minor, the damaged parts would be reused when stone lanterns are rebuilt at the site, and the damages of stone lanterns we find today could be used as records of occurrence of historical strong seismic ground motions and the direction of collapses. Scarcity of stone lanterns which were built before 17th century at Iwashimizu-Hachimangu Shrine as well as their increase at Kitano-Tenmangu Shrine in mid 19th century are likely results of strong earthquake and resultant damages at these sites. Ratios between numbers of damaged and undamaged stone lanterns at two sites vary with respect to their ages but they do not correlate with records of historic earthquakes in Kyoto. Damages of stone lanterns we observe today appear to distribute evenly with respect to the cardinal directions, whereas these damages are more often found in the rear of the stone lanterns. While the damages we find today could include those due to the historic earthquakes, stone lanterns at these sites are likely to be so maintained that damaged parts are rotated into the direction which makes the major damages less visible. We conclude that it is very difficult to estimate direction of historic strong motion at these sites from the statistics of damages of stone lanterns which we observe today.

1 0 0 0 OA グリーンランド北西部カナック村における 氷河流出河川の洪水

- 著者

- 杉山 慎 近藤 研

- 出版者

- 公益社団法人 日本雪氷学会

- 雑誌

- 雪氷 (ISSN:03731006)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.2, pp.193-204, 2021 (Released:2021-09-29)

- 参考文献数

- 48

北極域では,温暖化に伴う環境変化が人間社会に影響を与えつつある.本稿ではその事例として,グリーンランドで発生した氷河流出河川の洪水災害を紹介し,数値モデルを用いた氷河融解と流出量解析について解説する.2015 年7 月21 日と2016 年8 月2 日に,グリーンランド北西部カナック氷河の流出河川が増水し,村と空港を結ぶ道路が破壊された.これらの事象を詳しく解析するために,2017-2019 年に氷河と河川で実施した観測に基づいて,氷河融解・流出モデルを構築した.この数値モデルによって2015年と2016年の流出量を再現したところ,両年の洪水時における流出量は,一時間値で9.1 および19.9m3 s−1 と示された.2015 年の洪水は,氷河全域平均で51mm w.e. d−1に及ぶ雪氷融解によるもので,2015-2019年では2 番目に顕著な融解イベントであった.一方で2016年の洪水は,2015-2019 年で2 番目の規模を持つ豪雨(90mm d−1)によるものであった.数値実験の結果は,気温上昇,強風・降雨の頻度増加,裸氷域の拡大などの環境変化が,氷河流出量の増加傾向をもたらすことを示している.

1 0 0 0 OA 副詞的2格の言語史的背景 : 具格的属格の発生に関するベハーゲルの疑問の解明

- 著者

- 渡辺 有而

- 出版者

- 関西大学独逸文学会

- 雑誌

- 独逸文學 (ISSN:0286682X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.31-60, 1998-03-15

寺川央教授古稀・退職記念号<特集ゲルマン語の歴史4>

1 0 0 0 OA 箱根山火山ガス組成による火山活動予測 ─火山防災への活用─

- 著者

- 代田 寧 大場 武 谷口 無我 十河 孝夫 原田 昌武

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.130, no.6, pp.783-796, 2021-12-25 (Released:2022-01-28)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2 2

Earthquake swarms have occurred with volcanism repeatedly at Hakone volcano in Kanagawa prefecture, Japan. In 2015, a phreatic eruption took place about two months after the start of an earthquake swarm. Hakone volcano is a popular tourist destination. If it is possible to forecast at the early stages of an earthquake swarm whether or not an eruption will occur, the forecast could contribute to preventing disasters involving tourists. At Hakone volcano, increases in the ratio of components (CO2/H2S) contained in the volcanic gas from fumaroles were observed in synchronization with earthquake swarms and ground deformation in 2013 and 2015. Similar increases in CO2/H2S ratio were also observed in 2017 and 2019, although the increases in the CO2/H2S ratio in 2017 and 2019 were not as sharp as those in 2013 and 2015. Furthermore, the maximum values of the CO2/H2S ratio in 2017 and 2019 were lower than the values in 2013 and 2015. These differences in the CO2/H2S ratio may be related to the limited and smaller scale of volcanic activity in 2017 and 2019 relative to 2013 and 2015. Another explanation for the difference is a possible irreversible change in the underground structure of the Owakudani area, which is a geothermal area around Hakone volcano, because the phreatic eruption took place in the Owakudani area in 2015. During all four seismically active periods in 2013, 2015, 2017, and 2019, the CO2/H2S ratio decreased simultaneously with decreases in the number of volcanic earthquakes. The lower limit of CO2/H2S ratios after the peak of the CO2/H2S ratio time series was about 20 in all periods. This implies that subsequent unrest would not start until the CO2/H2S ratio drops to about 20. The CO2/H2S ratio might be an effective tool for forecasting activity at Hakone volcano. During the active periods in 2013, 2015, 2017, and 2019, extensions of the baseline across Hakone volcano were observed by GNSS with increases in the CO2/H2S ratio. A good correlation was found between the extensional velocity of the baseline length and the increasing rate of the CO2/H2S ratio. These variations could be examined at the early stage of unrest. The findings argue that the CO2/H2S ratio is a promising tool for predicting and evaluating volcanic activity at Hakone volcano.

1 0 0 0 OA 項羽と劉邦 : 戯曲

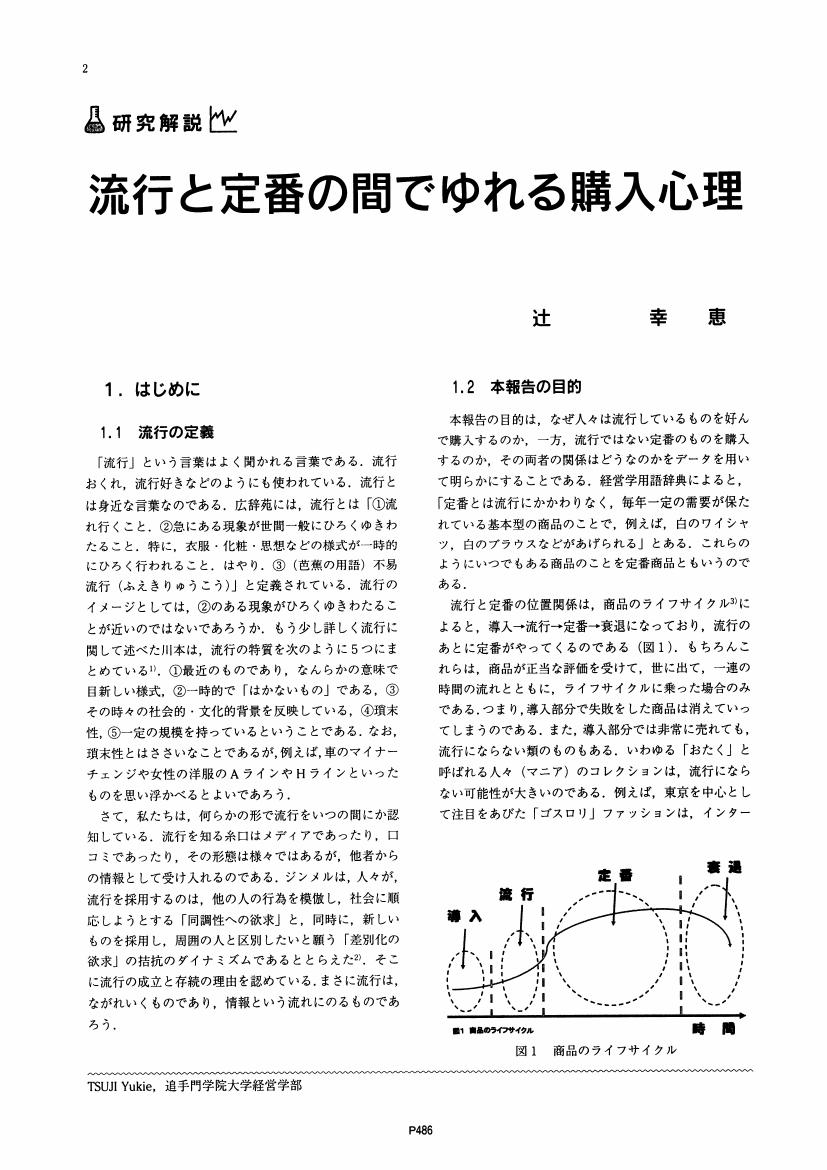

1 0 0 0 OA 流行と定番の間でゆれる購入心理

- 著者

- 辻 幸恵

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維機械学会

- 雑誌

- 繊維機械学会誌 (ISSN:03710580)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.12, pp.P486-P493, 2003-12-25 (Released:2010-02-12)

- 参考文献数

- 12

- 著者

- 志村 浩己

- 出版者

- 日本小児血液・がん学会

- 雑誌

- 日本小児血液・がん学会雑誌 (ISSN:2187011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.5, pp.340-345, 2021 (Released:2022-02-08)

- 参考文献数

- 22

東日本大震災に引き続いて発生した福島第一原子力発電所事故により,特にチェルノブイリ原子力発電所事故後に発生した小児甲状腺癌が心配されたため,福島県民健康調査「甲状腺検査」が震災の約半年後に開始された.本検査は,甲状腺超音波検査による一次検査と,5.1 mm以上の充実性結節等を指摘された受診者に対する二次検査から構成されている.一巡目検査にあたる「先行検査」は,過去の知見から放射線被ばくによる甲状腺癌発症の潜伏期間と考えられている期間に実施され,また,2014年度からは2年毎に実施される「本格検査」が開始されている.二巡目の検査までの評価では,放射線の影響は考えにくいとされている.現在,2020年度から開始した5巡目の検査を実施している.甲状腺癌にはリスクが極めて低いものが多く含まれていることが知られており,小児~若年者の甲状腺癌も一般的に予後良好とされているが,成人と比較して癌の自然歴に関する知見に乏しく,より慎重な対応が求められている.本検査では,関係学会のガイドラインに従い,甲状腺癌のリスクに応じた検査を行い,2020年度末時点において260例が細胞診診断にて悪性ないし悪性疑いと診断されている.本稿においては,これまでの甲状腺検査の経過と現在の課題を報告するとともに,これまで得られた小児・若年者の甲状腺癌に関するエビデンスについて概説する.

- 著者

- Hiroshi Azuma Rhett D. Harrison Keiko Nakamura Zhi-Hui Su

- 出版者

- The Genetics Society of Japan

- 雑誌

- Genes & Genetic Systems (ISSN:13417568)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.3, pp.177-192, 2010 (Released:2010-10-27)

- 参考文献数

- 72

- 被引用文献数

- 12 14

The interaction between figs (Ficus, Moraceae) and fig-pollinating wasps (Chalcidoidea, Agaonidae) is one of the most specific mutualisms, and thus is a model system for studying coevolution and cospeciation. In this study we focused on figs and their associated fig-wasps found in the Ryukyu and Bonin (Ogasawara) Islands, Japan, because it has been suggested that breakdown in the specificity may occur in islands or at edge of a species’ distribution. We collected 136 samples of 15 native fig species and 95 samples of 13 associated fig-wasps from all major islands in the Ryukyu Islands, including two fig species and one fig-wasp species endemic to the Bonin Islands. We performed molecular phylogenetic analyses using plastid DNA and nuclear ITS sequences for the figs and nuclear 28S rRNA and mitochondrial COI genes for the fig-wasps to investigate the interspecific phylogenies and intraspecific variation within the mutualism. Our phylogenetic analyses using multiple samples per species show the single clade of each fig (except the Bonin endemic species) and fig-pollinating wasp species. Fig species belonging to the same subgenera formed well-supported clades in both plastid and ITS trees, except for the subgenus Urostigma. Likewise, fig wasps emerging from host fig species belonging to the same subgenera formed mostly well supported clades in both 28S and COI trees. Host specificity between the figs and fig-wasps functions strictly in these islands. There was very little sequence variation within species, and that no major geographic structure was found. The two Bonin endemic species (F. boninsimae and F. nishimurae) or their common ancestor and the associated fig-wasps (Blastophaga sp.) are apparently derived from F. erecta and its associated fig-wasps (B. nipponica), respectively, and probably migrated from the Ryukyu Islands.

1 0 0 0 仙台鉄道管理局40年史

- 出版者

- 仙台鉄道管理局

- 巻号頁・発行日

- 1960

1 0 0 0 草土記 : 額縁商の生活記録

1 0 0 0 OA マダニ刺咬症による異物肉芽腫の幼児例

- 著者

- 廣谷 太一 福島 大 美並 輝也 鈴木 勇人 下竹 孝志

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会

- 雑誌

- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.7, pp.1369-1373, 2018-12-20 (Released:2018-12-20)

- 参考文献数

- 15

症例は3歳の女児.右耳介後部をマダニに刺咬され,父親によって虫体は除去されたが,同部に肉芽腫を形成したため切除目的で当院皮膚科より当科紹介となった.手術は全身麻酔下で施行し,右耳介後部の肉芽腫周囲に紡錘形の皮膚切開を加えて皮下組織深部より全周性に筋膜層まで剥離を進め,病変部を一塊として全摘除した.切除標本の臨床病理検査では,真皮内に結節状に炎症細胞浸潤を認め,結節中央~先端部にモグラドリル様のマダニ口器が組織内に深く食込んで残存していた.マダニ刺咬症において虫体が固着している場合や,口器の残存が疑われる症例では膿瘍や肉芽腫形成の危険性があり,マダニ媒介感染症の感染率低下,重症化を防ぐためにも固着している皮膚ごと虫体,口器を迅速に切除することが望ましい.

1 0 0 0 OA AKI次世代バイオマーカーの可能性

- 著者

- 安田 日出夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.129-133, 2018 (Released:2018-02-28)

- 参考文献数

- 19

AKIの次世代バイオマーカーのうち, L-FABPとNGALが本邦で保険収載されているが, 臨床現場での利用が限られているのが現状である. AKI治療ガイドとしてのバイオマーカーが確立していないことが最も大きな要因と思われる. 近年, AKIに対する腎代替療法 (RRT) の適切なタイミングでの開始が生命予後を改善することが示されており, RRT導入予測バイオマーカーが確立できれば, 臨床応用が進む可能性がある. 本稿では, 次世代バイオマーカーの概略を解説し, 治療ガイドとしてのバイオマーカーの可能性を検討する.

1 0 0 0 OA 昆虫園について

- 著者

- 松田 真平

- 出版者

- 日本鱗翅学会

- 雑誌

- やどりが (ISSN:0513417X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, no.199, pp.40-45, 2003-12-20 (Released:2017-08-19)

- 参考文献数

- 8

- 著者

- 渡戸 一郎

- 出版者

- 地域社会学会

- 雑誌

- 地域社会学会年報 (ISSN:21893918)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.75-76, 2019-05-11 (Released:2020-10-08)

1 0 0 0 OA 舟越保武のダミアン神父像と人権について再考

- 著者

- 佐々木 史雄 佐々木 隆

- 出版者

- 東北女子大学紀要編集委員会

- 雑誌

- 東北女子大学紀要 (ISSN:24349437)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.104-118, 2020-03-25

1 0 0 0 OA 山下源太郎書簡 栃内曽次郎宛

- 著者

- 山下源太郎

- 巻号頁・発行日

- 1919-03-22

1 0 0 0 OA コラボレーションと知の組織的伝承に関する研究 - 能における即興と技の相伝を事例として

- 著者

- 井上 嘉一

- 巻号頁・発行日

- 2001-03

Supervisor:永田 晃也

- 著者

- 野澤 真伸 今村 智史 河野 健二

- 雑誌

- 研究報告システムソフトウェアとオペレーティング・システム(OS) (ISSN:21888795)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022-OS-155, no.7, pp.1-8, 2022-05-19

異種プログラミング言語を併用することで,それぞれの長所を活かしてアプリを実装する場合がある.その際,異種プログラミング言語間でデータ構造を共有する処理が必要となる.データ共有を行うためには,データ構造を特定のプログラミング言語やマシンアーキテクチャに依存しない中立なフォーマットを経由してやりとりすることが一般的である.中立なフォーマットへの/からの変換をシリアライズ/デシリアライズといい,特に不揮発性メモリのような高速ストレージを媒介してデータ共有を行う場合,そのオーバーヘッドは無視できない.本論文では異言語間でのデータ共有高速化の手法を提案する.異言語間でのデータ共有を行う場合,あらかじめデータ共有を行う言語やアーキテクチャが特定できる場合も多く,そのような状況に特化した方式を示す.例えば,数値計算の前処理を Julia で行い,その後の計算処理を Python で行う場合などがある.このような状況では,1) 汎用性の高い中立なフォーマットを用いる必要がないため,シリアライズ/デシリアライズが簡略化できることに加え,2) ランダムアクセスが高速であるという永続メモリの特性を活かしたシリアライズ/デシリアライズ処理が可能となる.提案手法を Python と Julia 間のデータ共有に用い,Python と Julia に実装された従来のシリアライズ/デシリアライズ処理と比較したところ,Python から Julia にデータを送信する場合は,配列のシリアライズとデシリアライズがそれぞれ 1.57 倍と 3.03×106 倍,辞書のシリアライズとデシリアライズが最大でそれぞれ 2.38 倍と 1.23 倍の高速化が可能であることがことが確認できた.また Julia から Python にデータを送信する場合は,配列のシリアライズとデシリアライズはそれぞれ 3.26 倍と 4.06×105 倍,辞書のシリアライズとデシリアライズは最大でそれぞれ 1.78 倍と 14.4 倍の高速化が可能であることが確認できた.