- 著者

- 出島 真沙美

- 出版者

- 東京女子体育大学

- 雑誌

- 東京女子体育大学東京女子体育短期大学紀要 (ISSN:18816835)

- 巻号頁・発行日

- no.55, pp.1-11, 2020

1 0 0 0 日本家具・室内意匠史を教えて6年(小泉和子先生御退職特集)

- 著者

- 小泉 和子

- 出版者

- 京都女子大学・京都女子大学短期大学部

- 雑誌

- 生活造形 (ISSN:09199349)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.1-2, 2007-02-08

1 0 0 0 OA 京都市及接続町村地籍図

1 0 0 0 OA 『\風景』で体験する居場所がはっきりしないフラフラした感覚

- 著者

- 水野 勝仁 Mizuno Masanori

- 出版者

- 名古屋大学大学院文学研究科附属日本近現代文化研究センター

- 雑誌

- JunCture : 超域的日本文化研究 (ISSN:18844766)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.166-168, 2013-03-11

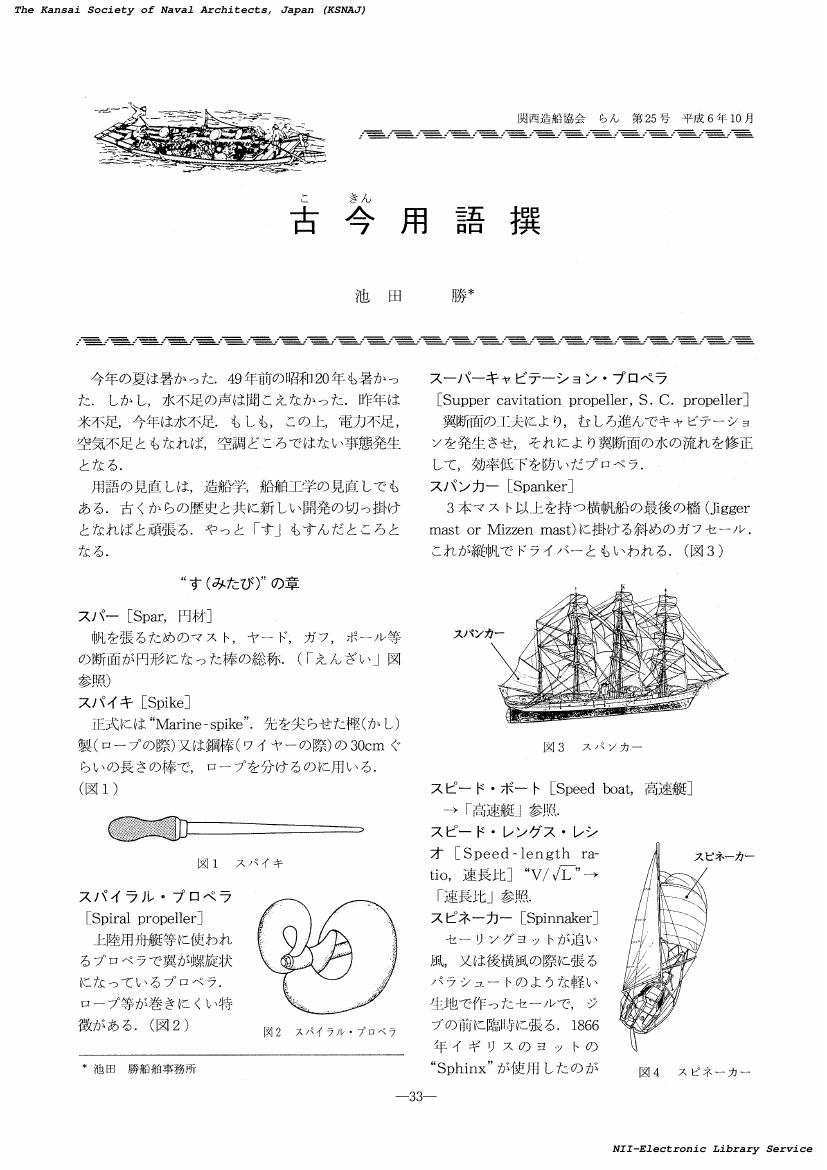

1 0 0 0 OA 古今(こきん)用語撰

- 著者

- 池田 勝

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- らん:纜 (ISSN:09160981)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.33-36, 1994-09-30 (Released:2018-02-25)

1 0 0 0 OA 衛生新篇

- 著者

- 森林太郎, 小池正直 著

- 出版者

- 南江堂[ほか]

- 巻号頁・発行日

- vol.明治29年, 1897

1 0 0 0 OA 急性期の帯状疱疹の治療

- 著者

- 眞鍋 治彦 久米 克介 加藤 治子 前原 大 平田 顕士

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.2-11, 2008 (Released:2008-02-16)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1

帯状疱疹罹患例のなかで, 高齢者, 重症皮疹, 急性期高度疼痛, 皮疹出現に先行して疼痛を認める例は, 長期間疱疹痛が持続し帯状疱疹後神経痛に移行しやすい. このような患者では, アシクロビルやバラシクロビルなどの抗ウイルス薬を適切に用いるとともに, 発症早期より, 繰り返し神経ブロックを行うか, あるいは硬膜外腔に局所麻酔薬を連続的に注入するなど十分な鎮痛処置を行い, 疱疹痛が軽減・除去された状態を保つ必要がある. また, 神経ブロック適応外例では, リドカインの点滴静注を繰り返す. これらの方法は, 帯状疱疹による疼痛刺激の持続がもたらす末梢や中枢の感作・機能異常の発生を防ぎ, 帯状疱疹後神経痛への移行阻止に役立つと考えられる.

- 著者

- 黒滝 正昭 Masaaki Kurotaki

- 出版者

- 尚絅学院大学

- 雑誌

- 尚絅学院大学紀要 (ISSN:13496883)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.巻頭33-38, 2013-07

1 0 0 0 OA 識字の歴史研究と教育史

- 著者

- 八鍬 友広

- 出版者

- 東北教育哲学教育史学会

- 雑誌

- 教育思想 (ISSN:03860663)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.199-219, 2018-03-31

- 著者

- 岡川 武日児 平松 義規

- 出版者

- 南江堂

- 雑誌

- 胸部外科 = The Japanese journal of thoracic surgery (ISSN:00215252)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.237-239, 2015-03

1 0 0 0 OA α-トコフェロールの抗酸化性に対するアミノ酸の添加効果について

- 著者

- 渡辺 幸雄 綾野 雄幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 栄養と食糧 (ISSN:18838863)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.8, pp.621-625, 1972-12-01 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1 2

リノール酸およびラードに対して, 各種アミノ酸の抗酸化性ならびにα-トコフェロールに対する各種アミノ酸の相乗性について検討した。1) アミノ酸の抗酸化性はリノール酸とラードでは差異が認められた。前者に対してはヒスチジン, スレオニン, メチオニン, ヒドロキシプロリン, トリプトファンおよびアルギニンに, 後者に対してはトリプトファン, メチオニン, フェニールアラニンおよびロイシンに比較的強い抗酸化性が認められた。2) α-トコフェロールに対する各種アミノ酸の相乗効果は用いたすべてのアミノ酸に認められた。リノール酸では, 抗酸化性の強いアミノ酸, すなわちヒスチジン, スレオニン, メチオニン, トリプトファンおよびアルギニンは相乗効果も強いという結果が, またラードでは, そのような傾向は認められず, メチオニン, プロリンおよびロイシンに強い相乗効果が認められた。3) ラードに対しアミノ酸の添加量を3×10-3Mに増加しても, リノール酸での場合ほど相乗効果をもたらさなかった。これはラードに対するアミノ酸の溶解度が非常に小さいためと考えられる。

- 出版者

- 日本計量振興協会

- 巻号頁・発行日

- 2005

1 0 0 0 OA 生体機能における高度不飽和脂肪酸の役割

- 著者

- 鬼頭 誠

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.6, pp.695-697, 1987-06-15 (Released:2009-02-18)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 自記式食事歴法質問票を用いた簡単な個別栄養指導が栄養素等摂取量の改善に及ぼす効果

- 著者

- 佐々木 敏 柳堀 朗子

- 出版者

- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.6, pp.327-338, 1998-12-01 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 2 2

Cardiovascular disease, which progresses by many risk factors with their interactions, has different causes at an individual level. The strategy required against it is also different among the subjects. An assessment of a patient's lifestyle in detail and strategy focused on the specific problems should, therefors, be performed. However, the methods to assess lifestyle in detail and to use the results for patient education have not yet fully been established for the health education programs carred out in Japan. A health education program against hypercholesterolemia, which is one of the cardiovascular risk factors, also has the same problem. A self-administered diet history questionnaire (DHQ) was used to assess dietary habits, especialy nutrient intake, at an individual level and the results applied for brief dietar ycounselling, in addition to conventional group-education during a 4 -month health education program performed in Hikone city, Shiga prefecture, Japan. A control group with only con-ventional group-education was established for comparison. After the program had been completed, statistically significant favorable changes in the intake level of saturated fatty acids, P/S rati, and Keys score were apparent for only the case group. The cholesterol intake level also declined, although no statistically significant difference was apparent between the groups. There was no significant change in any other nutrients in both groups. The results indicate that an individual dietary assessment and brief counselling based on DHQ might be effective for dietary modification with a community-based health education program in which group-education has normally been used.

1 0 0 0 OA 送風機を用いたトマトの送風振動受粉法

- 著者

- 中山 秀貴

- 出版者

- 日本農作業学会

- 雑誌

- 農作業研究 (ISSN:03891763)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.195-201, 2010-12-20 (Released:2011-06-20)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

トマト施設栽培において,安定的な着果を得るために,花へのホルモン処理は不可欠である.ホルモン処理は果房を機械的に振動させる振動受粉法(接触振動受粉)に比べ省力的であるが,空洞果比率が増加する可能性がある.一方,振動受粉の空洞果比率はホルモン処理に比べ小さいが大きな労働力を要する.筆者は,送風機を用い発生する風によりトマト果房を振動させる新しい振動受粉法(送風振動受粉)を開発した.そこで,送風振動受粉,接触振動受粉,およびホルモン処理実施時における作業時間,着果率,空洞果比率について調査した.着果促進処理に要する株あたりの作業時間は,送風振動受粉,接触振動受粉,ホルモン処理でそれぞれ2.8秒,7.5秒,6.7秒であった.送風振動受粉では週に2回から3回の処理が必要であったが,一方,ホルモン処理では週に1回の処理で十分であった.これらのことから,送風振動受粉の10aあたりの処理作業時間は96ないし82時間と試算され,ホルモン処理とほぼ同等であった.また,送風振動受粉とホルモン処理で作業強度に大きな違いがないことも推察できた.送風振動受粉における着果率はホルモン処理と同等であり,また,空洞果の発生は見られなかった.これらの結果により,送風振動受粉がトマトハウス栽培における安定着果に有効であることが示された.

1 0 0 0 構造化瞳をもつ多重フォーカス距離画像センサ

- 著者

- 日浦 慎作 松山 隆司

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. D-2, 情報・システム 2-パターン処理 (ISSN:09151923)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.11, pp.1912-1920, 1999-11-25

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 13

有限の開口径をもつレンズで撮影した画像には,奥行に関する情報がぼけとして現れる.これを利用した距離計測はDepth from Defocusと呼ばれ多数の研究例があるが,高精度な距離計測と安定な完全合焦画像の復元はぼけの大きさに関するトレードオフの関係にあり両立は困難とされてきた.これはぼけの形態を決定する瞳(開口)形状を単なる円形としているからである.そこで我々は,先に提案した多重フォーカスカメラにテレセントリック光学系と構造化瞳マスクを組み合わせ,安定かつ高精度に距離画像と完全合焦画像を同時に求める手法を提案する.多重フォーカスカメラから得た複数の画像を用いることにより,表面テクスチャの種類に依存しない解析が可能となる.更にテレセントリック光学系を用いることで,ぼけ現象は位置不変な畳込み演算となり解析が容易となる.構造化された瞳形状により,ぼけによる情報損を最低限に抑え,高精度な距離計測と安定な合焦画像復元の両立が可能となる.結果として,ぼけを含んだ画像に含まれる距離とぼけのない原画像に関する情報をほぼ完全に分離し取り出すことが可能であることを示す.

1 0 0 0 符号化開口法を用いた3次元形状検出手法

- 著者

- 山田 憲嗣 高橋 秀也 志水 英二

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. D-2, 情報・システム 2-情報処理 (ISSN:09151923)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.11, pp.2986-2994, 1997-11-25

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 3

本論文では, 短波長域における結像法として利用されている符号化開口法を可視光域に適用し, 物体の位置と物体表面の3次元形状を検出する手法について述べる. 本手法は物体から開口面までの距離により, 投影面上に映る開口面の大きさが変化する特性を用い, 開口面から物体までの距離を検出する. この距離検出を対象物体の表面の各画素に拡張することで物体表面の3次元形状を検出する. 実際に, 短波長域で用いる符号化開口法を可視光域で用いることができる条件を考察し, 試作システムを構築して3次元物体の形状を検出した. 提案する検出法は, 両眼視法とは異なり, 物体の反射光だけを利用した単眼視法であるので, 簡単な測定システムで3次元形状検出を実現することができる. また, 光だけでなく波動の性質をもつものであれば可視でも不可視でも本手法を利用し, 3次元形状検出を行うことが可能である.