1 0 0 0 越中氷見産の瓢箪石に就て

- 著者

- 市川 渡

- 出版者

- Japan Association of Mineralogical Sciences

- 雑誌

- 岩石礦物礦床學 (ISSN:18830757)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.6, pp.282-287, 1938

1 0 0 0 日本産ウキゴケ属Riccia節の分類学的研究

- 著者

- 富永 孝昭 古木 達郎

- 出版者

- 日本蘚苔類学会

- 雑誌

- 蘚苔類研究 (ISSN:13430254)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.3, pp.53-62, 2014-12

Japanese species of the sect. Riccia of the genus Riccia (Ricciaceae, Hepatics) were taxonomically revised and four species were recognized: they are R. beyrichiana Hampe ex Lehm., R. bifurca Hoffm, R. glauca L., and R. subbifurca Warnst. ex Croz. Most specimens previously named by Japanese bryologists as R. glauca are revealed to be R. bifurca, which is commonly distributed from Hokkaido to Kyushu. Riccia glauca is, on the contrary, very rare in Japan. Both R. beyrichiana and R. subbifurca are newly reported from Japan. Descriptions, diagnostic characters, distribution and illustrations of these four species are provided based on Japanese plants.

- 著者

- 田原 淳子 木村 吉次

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号

- 巻号頁・発行日

- vol.41, 1990

1 0 0 0 事業所におけるメンタルヘルス予防活動 : 定期健康診断を活用したメンタルヘルス対策の有用性(シンポジウム:疾病予防のための健康増進活動,2010年,第51回日本心身医学総会ならびに学術講演会(仙台))

- 著者

- 大平 泰子 石川 浩二 芦原 睦

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.236-244, 2011

- 参考文献数

- 18

本稿は,製造業事業所において実施してきたメンタルヘルス対策を,予防策としての効果と実践可能性の観点から検討する.本稿で報告するのは,2006年度に定期健康診断を受けた3,882名の従業員(男性3,464名,女性418名,正規社員3,402名,契約社員480名,平均年齢40.5±12.3歳)に実施されたプログラムである.メンタルヘルス不調の有無を調べるために,定期健診の際にメンタルヘルスに関する問診表および保健師問診を実施し,そのいずれかで抽出された従業員に対して産業カウンセラー面接と産業医診察を実施した.結果,新規に22名(0.6%)のメンタルヘルス不調者を把握した.メンタルヘルス不調ではないと判断された従業員に対しても,カウンセリング,環境調整などの予防的介入を行った.本対策を実施した2003年度と2006年度には他の年度よりも事業所内診療所メンタルヘルス部門の来談者が増加し,うち定期健診以外の来談経路による来談者が減少した.この結果は,本対策が二次予防(早期発見・早期治療)および一次予防(発症予防)として有効であることを示唆している.さらに,小人数の産業保健スタッフで効率的にメンタルヘルス対策を実践しえた.このような高い実践可能性は,メンタルヘルス対策の推進にとって重要である.

1 0 0 0 高速デジタルカラープリンターRICOH Pro C900

- 著者

- 杉山 敏弘 藤沼 善隆 中山 政義 北嶋 良一 佐藤 敏哉 岡本 政巳

- 出版者

- 一般社団法人 日本画像学会

- 雑誌

- 日本画像学会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.51-57, 2009

RICOH Pro C900は,プロダクション市場向けプリンターの新ブランド「RICOH Proシリーズ」の第一弾として,POD(プリントオンデマンド)ニーズに対応したデジタルフルカラープリンターである.主な特徴は,以下の通りである.<br>1) クラス最速のカラー/モノクロともに毎分90枚の高速出力(A4横送り,60~300g/m<sup>2</sup>)<br>2) 安定した高画質出力(リアル1200dpi,従来比3~5倍の長寿命感光体,用紙の高精度スキュー補正や位置(レジスト)合わせ)<br>3) 汎用性の高い高機能Fieryコントローラを標準搭載<br>4) 本体の大幅なダウンサイジング・軽量化を実現(本体サイズ1,250×1,100×1,440mm,700kg)

- 著者

- 堀内 真由美

- 出版者

- 愛知教育大学

- 雑誌

- 愛知教育大学研究報告. 人文・社会科学編 (ISSN:18845177)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.61-69, 2016-03-01

- 著者

- 堀内 真由美

- 出版者

- 愛知教育大学

- 雑誌

- 愛知教育大学研究報告. 人文・社会科学編 (ISSN:18845177)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, pp.73-81, 2014-03-01

1 0 0 0 IR キャリバンは、本当に解放されたのか : ラミングによる、失われた西インド民衆史構築の試み

- 著者

- 北原 靖明

- 出版者

- 学習院大学

- 雑誌

- 人文 (ISSN:18817920)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.292-270, 2009-03

一九二七年バルバドス生まれのラミングは、トリニダード出身のセルボンやナイポールらと並んで脱植民地時代の西インドを代表する作家のひとりであるが、日本では訳書もなく殆ど知られていない。彼は、西欧による西インド植民地を表象するものとしてシェクスピアの戯曲『テムペスト』をしばしば引用する。この作品に登場するプロスペロー/キャリバンの関係こそ、植民者/植民地被支配者の関係を示唆していると考えるのである。 いっぽう、西インドの脱植民地化の比喩としてラミングが採り上げるのが、ハイチに残る「魂の儀式」である。水底に閉じ込められた死者の魂を解放するこの儀式が、西インドの脱植民地運動に対比される。 本論は、『テムペスト』主題と「魂の儀式」をキーワードとして、①ヨーロッパーアフリカー西インドの三角貿易を結び付けた、いわゆる「中間航路」の光と影、および②ラミングの植民地脱植民地に関わる歴史認識を解析し、ラミング文学の本質に迫ることを企図している。George Lamming, who was born in 1927 in Barbados, is one of the representative postcolonial writers from the West Indies, together with S. Sevon and V.S. Naipaul, both Trinidad-born, though Lamming is almost unknown to the Japanese readership, and none of his books has been translated into Japanese yet. Lamming often cites The Tempest by Shakespeare as symbolic of West Indian colonialism under European powers. He assumes that the Prospero/ Caliban relationship corresponds to that of the colonizer/colonized. In the meantime, Lamming considers that the traditional ceremony of the souls in Haiti metaphorically suggests the decolonization of the West Indies. To liberate the soul of the dead caught in the bottom of water in the ceremony is compared with the decolonization of the West Indies. The present essay aims at analyzing the plus and minus of the so-called 'Middle Passage' which links the triangle trades between Europe, Africa and the West Indies, as well as Lamming's conceptions of history on colonization and decolonization, thereby approaching the essence of Lamming's works.

- 著者

- 南 栄一 松岡 信 小関 良宏 田中 喜之

- 出版者

- 一般社団法人日本植物生理学会

- 雑誌

- 日本植物生理学会年会およびシンポジウム : 講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.29, 1989-04-05

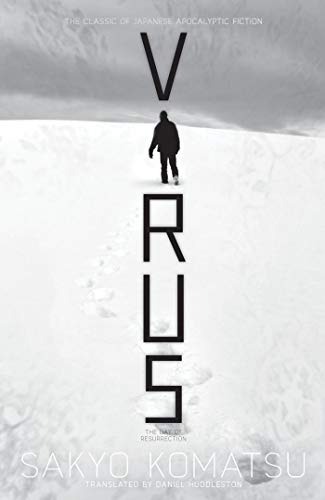

1 0 0 0 Virus : the day of resurrection

- 著者

- Sakyo Komatsu translated by Daniel Huddleston

- 出版者

- Haikasoru

- 巻号頁・発行日

- 2012

1 0 0 0 IR グレンアイラ市に住む高齢女性の暮らしとライフヒストリー(その6)

- 著者

- 野邊 政雄

- 出版者

- 岡山大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 岡山大学大学院教育学研究科研究集録 (ISSN:18832423)

- 巻号頁・発行日

- vol.140, pp.19-32, 2009-02-25

メルボルンのグレン・アイラ市に住む3人の高齢女性に,①日常生活,②ライフヒストリー,③何に幸福感を感じるかの3点に関して聞き取り調査を2006年9月におこなった。本稿では3人の語りを提示し,それに考察を加えた。

1 0 0 0 OA 東書堂重修宣和博古圖録30卷

- 著者

- 宋王黼等奉敕撰

- 巻号頁・発行日

- vol.[23], 1603

1 0 0 0 OA 会計基準による会計代替案選択の可能性

- 著者

- 平松 一夫 Kazuo Hiramatsu

- 雑誌

- 商学論究 (ISSN:02872552)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.75-97, 1978-03-20

1 0 0 0 霊宝経と初期江南仏教--因果応報思想を中心に

- 著者

- 神塚 淑子

- 出版者

- 日本道教学会

- 雑誌

- 東方宗教 (ISSN:04957180)

- 巻号頁・発行日

- no.91, pp.1-21, 1998-05

1 0 0 0 視聴体験の共有を可能にする映像配信システムの設計と実装

- 著者

- 安部 光一 前田 香織 井上 博之 近堂 徹

- 出版者

- 情報処理学会

- 雑誌

- 研究報告インターネットと運用技術(IOT) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, no.34, pp.1-6, 2010-02-22

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

IP 通信網では,複数の視点からのマルチアングルストリームの映像配信や視聴者の属性や嗜好等に応じた推奨映像を配信するなど映像配信の高度化が進んでいるが,映像の視聴画面は固定的なものが多く,依然受動的な視聴が多い.そこで,本稿では映像を受信する視聴者側の視点から視聴画面や機能の高度化について焦点をあてる.具体的には映像画面の柔軟な画面レイアウト調整機能,視聴者自身の映像や音声の送受信を可能するパブリックビューイング機能,他の視聴者と自身の画面レイアウトを同期し,視聴体験の共有を可能するスクリーンシェア機能を持つ映像配信システムの設計と実装を行った.加えて,主観評価により提案システムの有効性を示す.In recent years, a rich video streaming service that allows multi-angle videos and personalized videos based on user's preference design has become increased in IP network. Nevertheless, in many cases a receiver can not arrange video windows of received streams freely because of a static layout design. To address this problem, we propose a streaming system which is sophisticated from the viewpoint of a receiver. It enables following functions: a receiver-driven flexible layout function of video windows, a screen sharing function which is mutually synchronized among receivers, and a public viewing function with interactive communication between receivers. In this paper, we describe the system design and its implementation, and we show the effectiveness of the proposed functions through the subjective assessment.

1 0 0 0 IR 中国の大学における国内・国際産学共同研究の比較分析

本稿は中国大学の産学連携活動について分析したものである。特に,中国大学と外資系企業との産学連携を中国企業との対比から検討を行った。加えて,中国の大学支援政策である「211 プログラム」と「985 プログラム」に指定された大学の産学連携活動を別途分析した。結果を見ると,中国大学と中国系企業との産学連携は活発に行われている様子が窺えた。一方,外資系企業との産学連携活動は,一部大学を除いて低調であった。だが,中国国内市場向け製品の開発/改良に重点が置かれる中国企業との連携と異なり,日米欧系企業との産学連携活動は,世界市場や企業側本国市場を睨んだ製品の開発や改良を目的としている様子が窺えた。他方,大学側と企業側の産学連携に対する期待の面で,相違が存在している可能性が示唆され,ニーズのミスマッチにより産学連携推進が影響を受けることも考えられる。

- 著者

- 萩下 大郎 吉田 豊和 光永 俊郎 大城 隆 和泉 好計

- 出版者

- 公益社団法人日本生物工学会

- 雑誌

- 日本生物工学会大会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.6, 1994-10-10