1 0 0 0 IR 書評 邊英浩『朝鮮儒教の特質と現代韓国』

- 著者

- 井上 厚史 Atsushi INOUE

- 出版者

- 島根県立大学北東アジア地域研究センター

- 雑誌

- 北東アジア研究 (ISSN:13463810)

- 巻号頁・発行日

- no.21, pp.57-79, 2011-03

1 0 0 0 OA スキーマ理論と英語教育

- 著者

- 清水 研明

- 雑誌

- 川崎医療福祉学会誌 (ISSN:09174605)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.15-20, 1994

読み手は, 書かれたテクストの内容に関する背景知識(内容スキ・一マ)と修辞構造に関する背景知識(形式スキーマ)とを, 明示的に示された情報と融合させることにより, テクストをインターアクティヴに読むことができる.本論は, このスキーマ理論を, 外国語としての英語の教育にどのように取り入れるべきかを論じたもの.

1 0 0 0 OA 合成樹脂塗料と石油化学

- 著者

- 田中 芳雄

- 出版者

- 一般社団法人 色材協会

- 雑誌

- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.9, pp.483-489, 1957-12-30 (Released:2012-11-20)

1 0 0 0 IR 書評 大正期の議論から現代日本の地方政治についての今日的課題を考える 都政調査会訳編『東京の行政と政治 : 東京市政論』 (井上定彦教授・今岡日出紀教授・平松弘光教授 退職記念号)

- 著者

- 光延 忠彦 Tadahiko MITSUNOBU

- 出版者

- 島根県立大学総合政策学会

- 雑誌

- 総合政策論叢 (ISSN:13463829)

- 巻号頁・発行日

- no.23, pp.87-93, 2012-03

1 0 0 0 IR 対抗・環大西洋革命としてのブリテン上流階級の形式

- 著者

- 山下 浩

- 出版者

- 金沢大学

- 雑誌

- 金沢大学教育学部紀要. 人文科学・社会科学編 (ISSN:02882523)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.1-15, 1998-02

1 0 0 0 IR アメリカ合衆国移民法の最近の動向に関する研究

- 著者

- 新田 浩司 Hiroshi Nitta 高崎経済大学地域政策学部

- 出版者

- 高崎経済大学地域政策学会

- 雑誌

- 地域政策研究 = Studies of regional policy (ISSN:13443666)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.15-29, 2014-02-01

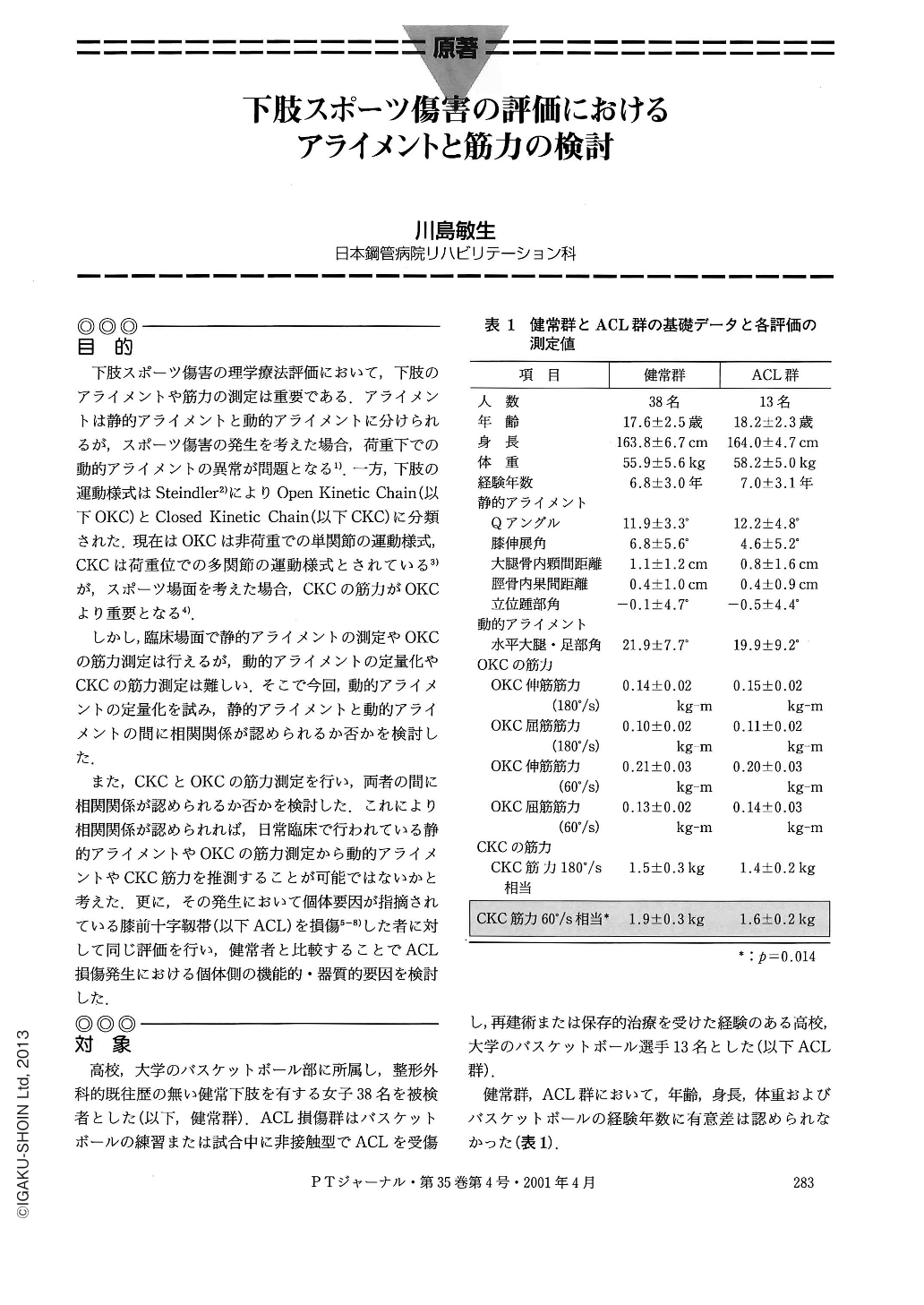

1 0 0 0 下肢スポーツ傷害の評価におけるアライメントと筋力の検討

- 著者

- 川島 敏生

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 理学療法ジャーナル (ISSN:09150552)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.283-288, 2001-04-15

目的 下肢スポーツ傷害の理学療法評価において,下肢のアライメントや筋力の測定は重要である.アライメントは静的アライメントと動的アライメントに分けられるが,スポーツ傷害の発生を考えた場合,荷重下での動的アライメントの異常が問題となる1).一方,下肢の運動様式はSteindler2)によりOpen Kinetic Chain(以下OKC)とClosed Kinetic Chain(以下CKC)に分類された.現在はOKCは非荷重での単関節の運動様式,CKCは荷重位での多関節の運動様式とされている3)が,スポーツ場面を考えた場合,CKCの筋力がOKCより重要となる4). しかし,臨床場面で静的アライメントの測定やOKCの筋力測定は行えるが,動的アライメントの定量化やCKCの筋力測定は難しい.そこで今回,動的アライメントの定量化を試み,静的アライメントと動的アライメントの間に相関関係が認められるか否かを検討した. また,CKCとOKCの筋力測定を行い,両者の間に相関関係が認められるか否かを検討した.これにより相関関係が認められれば,日常臨床で行われている静的アライメントやOKCの筋力測定から動的アライメントやCKC筋力を推測することが可能ではないかと考えた.更に,その発生において個体要因が指摘されている膝前十字靱帯(以下ACL)を損傷5-8)した者に対して同じ評価を行い,健常者と比較することでACL損傷発生における個体側の機能的・器質的要因を検討した.

- 著者

- 片山 英男

- 出版者

- 日本西洋古典学会

- 雑誌

- 西洋古典學研究 (ISSN:04479114)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.115-117, 1986-03-18

- 著者

- Masaki TORIMURA Shinya KURATA Kazutaka YAMADA Toyokazu YOKOMAKU Yoichi KAMAGATA Takahiro KANAGAWA Ryuichiro KURANE

- 出版者

- (社)日本分析化学会

- 雑誌

- Analytical Sciences (ISSN:09106340)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.155-160, 2001 (Released:2005-04-20)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 166 304

Fluorescently labeled oligonucleotide probes have been widely used in biotechnology, and fluorescence quenching by the interaction between the dyes and a nucleobase has been pointed out. This quenching causes big problem in analytical methods, but is useful in some other cases. Therefore, it is necessary to estimate the fluorescence quenching intensity under various conditions. We focused on the redox properties of some commercially available fluorescent dyes, and investigated dye-nucleotide interactions between a free dye and a nucleotide in aqueous solution by electrochemical and spectroscopic techniques. Our results suggested that the quenching was accompanied by photoinduced electron transfer between a thermodynamically quenchable excited dye and a specific base. Several kinds of fluorescent dyes labeled to the 5′-end of oligonucleotide C10T6 were prepared, and their quenching ratios compared upon hybridization with the complementary oligonucleotide A6G10. The quenching was completely reversible and their efficiencies depended on the attached fluorophore types. The fluorescence of 5-FAM, BODIPY FL or TAMRA-modified probe was strongly quenched by hybridization.

- 著者

- 片山 英男

- 出版者

- 日本西洋古典学会

- 雑誌

- 西洋古典學研究 (ISSN:04479114)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.114-118, 1981-03-30

1 0 0 0 OA 気候変動防止対策技術

- 著者

- 外岡 豊

- 出版者

- 環境技術学会

- 雑誌

- 環境技術 (ISSN:03889459)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.84-87, 2000-02-20 (Released:2010-03-18)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 琵琶湖南方地域の山陽帯・領家帯の花崗岩類 : 深成岩および変成岩

- 著者

- 西橋 秀海 滋賀花崗岩団体研究グループ

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- vol.1981, 1981

1 0 0 0 OA 諏訪蘇山翁傳之

- 著者

- 小幡 茂

- 出版者

- 公益社団法人 日本セラミックス協会

- 雑誌

- 大日本窯業協會雑誌 (ISSN:03669998)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.364, pp.619-625, 1922-12-20 (Released:2010-04-30)

1 0 0 0 陶工・諏訪蘇山

- 著者

- 木村 弘道

- 出版者

- 金沢美術工芸大学

- 雑誌

- 学報 (ISSN:04513215)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.1-66b, 1968-06-01

1 0 0 0 対称λ計算の基礎理論

- 著者

- 阪上 紗里 浅井 健一

- 出版者

- Japan Society for Software Science and Technology

- 雑誌

- コンピュータソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.3-17, 2009-04-24

「プログラムの残りの計算」を表す継続を扱う為の基礎言語体系として,対称λ計算(Symmetric λ-calculus, SLC)がFilinskiによって提案されている.SLCにおいては項と継続が完全に対称な形をしており,項を扱うのと同じように継続を扱うことができる.そのため,項と継続を統一的に議論するのに適していると思われるが,これまでSLCについての研究はほとんどなされていない.ここでは,まずSLCをsmall step semanticsで定式化し直し,型付き言語の基本的な性質であるProgressとPreservationを満たすことを証明する.次に,SLCが継続計算を議論・表現するのに適していることを示すため,(1) FelleisenのCオペレータを含むcall-by-value言語,Λ<SUB>C</SUB>計算,および(2) Parigotのcall-by-name λμ計算が,どちらも自然にSLCに変換できることを示す.近年call-by-valueとcall-by-nameの双対性が項と継続の対称性と絡めて注目されているが,ここでの結果はそれに対する洞察を与えるものと期待される.