1 0 0 0 OA 軍艦の話 : 少国民の科学

1 0 0 0 東南アジア大陸部諸言語に関する文法・語彙調査

研究代表者及び分担者は、定期的な研究会を開き、言語調査票作成のための基礎資料を選定した。調査地の公用語であるタイ、ラオス、カンボジア、ベトナムの4言語の基礎語彙に関して、意味的な差異の重要性についても検討し、また調査票の作成・公開方法についても協議した。その成果は、『東南アジア大陸部言語調査票』として平成15年3月に公開した。この調査票をもとに、3か所において危機に瀕した言語の調査を実施した。まず、2001年12月に、カンボジア、コンポンサオム州ヴィアルレニュ郡にて、サオチ(自称チュウン)語の基礎語彙の調査を行った。サオチ語はモン・クメール語族ペアル語派に属し、話者は統計では総数70名以下とされていたが、調査時にはサオチ語話者を含む世帯はわずか26世帯であり、その26世帯においても、家庭内の日常言語はクメール語であった。次に、2002年8・9月に、ラオス、ルアンナムター県ルアンナムター郡ルアン村において赤タイ語(タイ・カダイ諸語南西タイ語群)の基礎語彙を調査した。同村で赤タイ語を日常話す話者は約200名で、その数は減少の一途をたどっている。また赤タイ文字を書ける者は68歳の男性1名のみである。現在、ラオスの公用語であるラオ語の影響を強く受けてラオ語化が進んでいる。次に、2002年9月、ベトナム、ソンラー省にてカン語(1989年センサスによる話者数は3,921人)の調査を行った。カン語は系統上、モン・クメール諸語に属するが、タイ系言語(特に黒タイ語)の影響を強く受けており、基礎的語彙もその多くをタイ系言語から借用している。調査をもとに作成した基礎語彙表では、借用の可能性のある語彙については、できるだけそのことを明記するよう努めた。また、カン語の音韻分析も行った。以上の3言語の調査結果は、平成15年3月に『東南アジア大陸部諸言語に関する調査研究』として公開予定である(印刷中)。

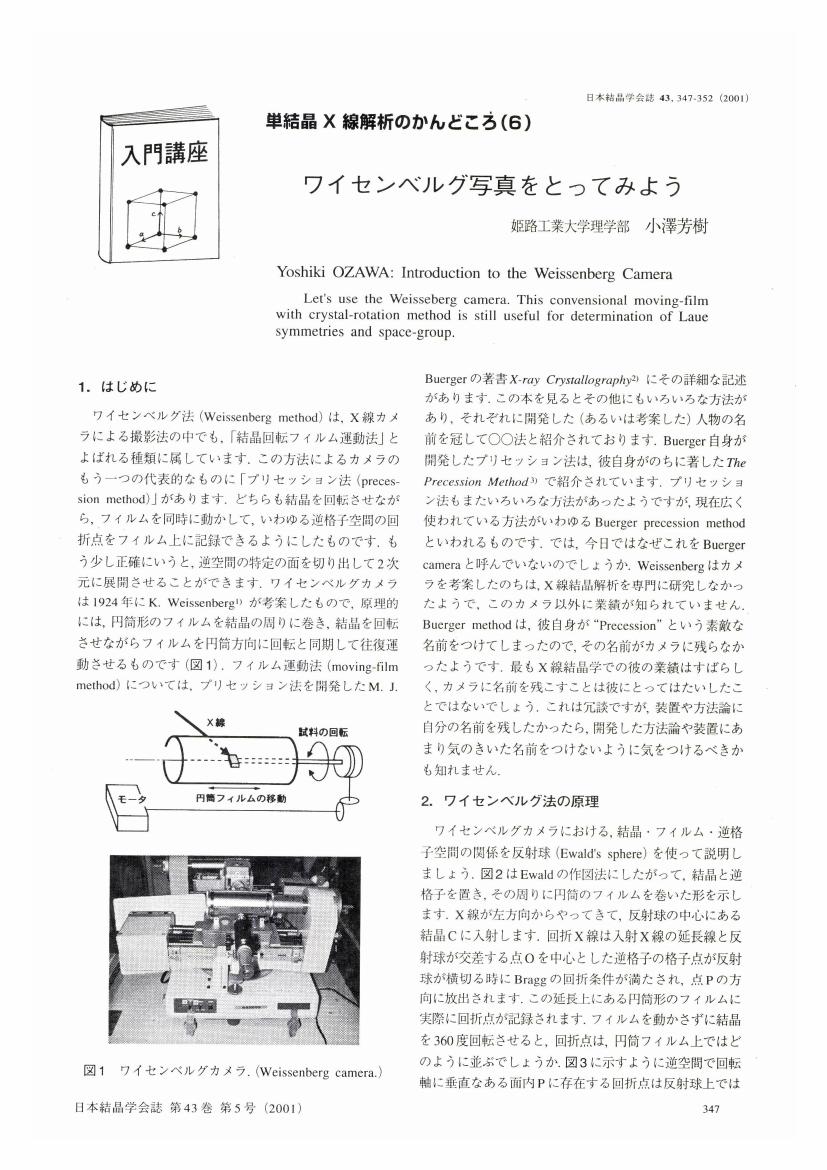

1 0 0 0 OA ワイセンベルグ写真をとってみよう

- 著者

- 小澤 芳樹

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.5, pp.347-352, 2001-10-31 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 6

- 著者

- 村岡 正

- 出版者

- 毎日新聞社

- 雑誌

- 仏教芸術 (ISSN:00042889)

- 巻号頁・発行日

- no.109, pp.p68-76, 1976-10

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 野生的太陽花 : 學運外場的海報與塗鴉

1 0 0 0 近世初頭の一特権町人像--亀屋栄任について

- 著者

- 工藤 敬一

- 出版者

- 吉川弘文館

- 雑誌

- 日本歴史 (ISSN:03869164)

- 巻号頁・発行日

- no.133, 1959-07

- 著者

- A'an J. Wahyudi Shigeki Wada Masakazu Aoki Takeo Hama

- 出版者

- 日本プランクトン学会、日本ベントス学会

- 雑誌

- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.2, pp.55-67, 2013-05-25 (Released:2014-08-30)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 1 6

Gaetice depressus, a varunid crab common on intertidal boulder shores, is a potential key organism for monitoring organic matter flow through the food web. In order to elucidate its biogeochemical role, the diet source and trophic position of this crab on the boulder shore of an island off the Izu Peninsula, Japan, were estimated using three approaches: foregut content examination, stable isotope signature (δ13C and δ15N) and pigment biomarkers. The results suggest that G. depressus utilizes green macroalgae (Ulva sp., Ulvaria sp.) as its main diet source together with red macroalgae (Gloiopeltis complanata, Gl. furcata). This crab also utilizes periphytic and planktonic microautotrophs (occasionally tissues of heterotrophs) when macroalgae prove insufficient due to seasonal change. Therefore, G. depressus can be considered to be an omnivore since it consumes both autotrophs and heterotrophs, although it obtains organic matter mostly from autotrophs.

1 0 0 0 OA 因果関係モデルによる若年従業員の「仕事の楽しさ」の分析

- 著者

- 山下 京 ヤマシタ ミヤコ Yamashita Miyako

- 出版者

- 大阪大学人間科学部

- 雑誌

- 大阪大学人間科学部紀要 (ISSN:03874427)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.95-110, 1996-03

1 0 0 0 いろどる : 色物の世界

- 出版者

- 白水社

- 巻号頁・発行日

- 1981

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1940年12月20日, 1940-12-20

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1940年06月29日, 1940-06-29

1 0 0 0 定周期運用における3-stateモデルのアベイラビリティ

- 著者

- 弓削 哲史 佐々木 正文 柳 繁

- 出版者

- 日本信頼性学会

- 雑誌

- 日本信頼性学会誌 : 信頼性 (ISSN:09192697)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.3, pp.3-10, 1995-05-10

- 被引用文献数

- 2

本論文は電気回路におけるスイッチや流体システムのバルブ等のアベイラビリティ解析について述べたものである.ユニットには導通, 遮断という2種類の命令が定周期で繰り返し与えられ, 2種類以上の故障モードが存在すると仮定している.3種類の数学モデルが定義され, それぞれマルコフ過程に従うことを用いてアベイラビリティが計算される.これらのモデルと従来の2-stateモデルを比較するためにいくつかの数値例が与えられている.

- 著者

- 近藤 良三

- 出版者

- 日本電気

- 雑誌

- NEC技報 (ISSN:02854139)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.p59-65, 1986-01

1 0 0 0 OA 東京大学法理文三学部一覧

- 著者

- 東京大学法理文三学部 編

- 出版者

- 丸家善七

- 巻号頁・発行日

- vol.明治11年, 1884

1 0 0 0 OA 上部消化管内視鏡検査後の急性胃粘膜病変―原因に関する研究経過と残された問題点

- 著者

- 仲 紘嗣 杉山 敏郎 加藤 元嗣 浅香 正博

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.9, pp.2035-2043, 1999 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 79

上部消化管内視鏡検査後の急性胃粘膜病変(PE-AGML)は日本において1973年頃から指摘されていた.このPE-AGMLの原因は当初,一般のAGMLと同一と思われており偶然にその発症前後を観察したと考えられていた.その後,内視鏡検査によるストレス説,内視鏡挿入・空気注入に伴う胃の過伸展による血流障害説などが主に推測され検討されてきた. 1989年からPE-AGMLとHelicobacter pylori(H.pylori)との関連が検討されはじめ,その発症には主にH.pyloriが関与している多くの研究結果が報告されてきた.加えて,内視鏡機器の洗浄・消毒法の検討もおこなわれ,事実上,PE-AGMLは十分な内視鏡の消毒により激減してきた.したがって今日では,PE-AGMLは内視鏡機器の不十分な消毒によって介在される微生物感染が主因であり,その中でH,pylori感染が中心をなしているのではないかと考えられるようになってきた.

1 0 0 0 IR 日本における緑茶飲料の生産概況

- 著者

- 片岡 義晴

- 出版者

- 法政大学文学部

- 雑誌

- 法政大学文学部紀要 (ISSN:04412486)

- 巻号頁・発行日

- no.58, pp.45-52, 2008

1 0 0 0 IR お茶のブランド・マーケティング

- 著者

- 梶原 勝美

- 出版者

- 専修大学社会科学研究所

- 雑誌

- 社会科学年報 (ISSN:03899519)

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.3-15, 2012

1 0 0 0 IR 清涼飲料市場にみるコモディティ化とマーケティング戦略 (岡本人志教授 退職記念号)

- 著者

- 小川 長

- 出版者

- 尾道大学経済情報学部

- 雑誌

- 尾道大学経済情報論集 (ISSN:13469991)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.111-151, 2011-12