- 著者

- 小山 薫 作山 正美 高橋 一男

- 出版者

- 岩手医科大学

- 雑誌

- 岩手医科大学教養部研究年報 (ISSN:03854132)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.77-81, 2006-12-31

第54回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会スケート競技出場の岩手県立M高等学校スピードスケート選手,男子5名,女子2名の心理的コンディションをPCIで調査した結果,以下の知見を得た.1.男子選手で決勝進出した2名中1名はポジティブな心理状態にあったが,他の男子選手はややネガティブな状態であった.一方,女子選手は闘志があり,やや緊張感を感じている状態で,男子選手と女子選手間に有意差は認められなかった.2.男子決勝進出者と予選敗退者の比較で有意差は認められないが,「一般的活気」,「技術効力感」,「競技失敗不安」に課題がみられた.これらのことから,大会時,各自の陥りやすい心理的トラブルを認知し,それに対処できる心理的スキルを練習段階において習得させることが重要であることが示唆された.

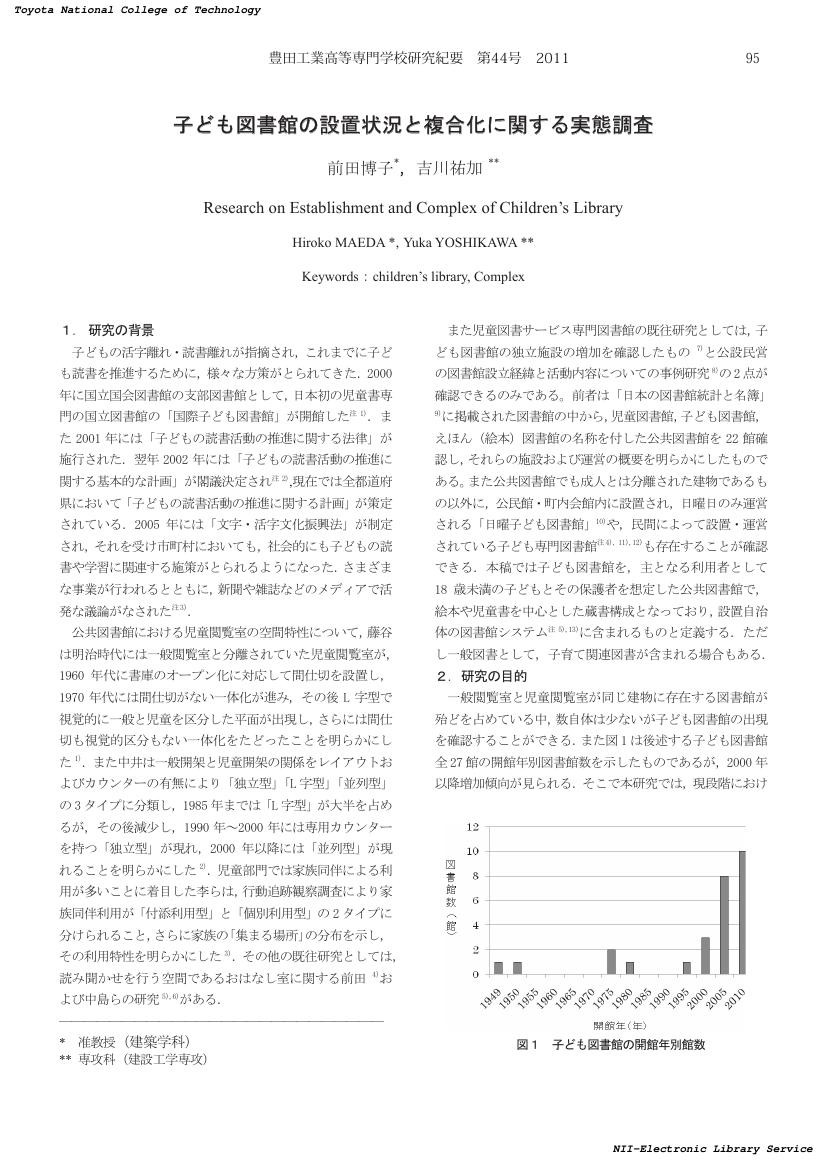

3 0 0 0 OA 子ども図書館の設置状況と複合化に関する実態調査

- 著者

- 前田 博子 吉川 祐加

- 出版者

- 独立行政法人 国立高等専門学校機構豊田工業高等専門学校

- 雑誌

- 豊田工業高等専門学校研究紀要 (ISSN:02862603)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.95-100, 2012-03-21 (Released:2017-04-27)

3 0 0 0 OA 老若男女の温熱生理学(2) : 性差と加齢の影響

- 著者

- 小川 徳雄

- 出版者

- 人間-生活環境系学会

- 雑誌

- 人間と生活環境 (ISSN:13407694)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.2-7, 1996-12

- 被引用文献数

- 1

第2部では,体温調節の性差とその機能の加齢の影響を述べる。体温の性差はないとされるが,正確な測定結果はない。女子では,体温の性周期変動があり,二次化学調節がみられ,男子より代謝量が少なく,皮下脂肪が厚いことなどが熱出納の性差をもたらすとみられる。また女子では発汗が少ないが,汗腺機能も劣る。女子は皮膚の断熱性に優れ,耐寒性が強く,寒冷暴露時の代謝量の増加は少ない。暑熱順化時の発汗活動の増加度は男子の方が大きい。加齢とともに体温は低下傾向を示し,その日周変動幅が狭くなる。高齢者では,温度受容及び温度感覚,求心性・遠心性の神経機能,効果器機能が鈍り,皮膚血流・発汗・ふるえの反応が遅くなるが,個人差が大きい。暑熱・寒冷適応能は加齢とともに,とくに男子で低下する。

3 0 0 0 OA 蚊の聴器ならびに聴能に関する実験的研究

- 著者

- 横山 恒夫

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.10, pp.776-805, 1958 (Released:2011-10-14)

- 参考文献数

- 39

- 著者

- 二宮 有輝 松本 真理子

- 出版者

- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会

- 雑誌

- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.5, pp.597-613, 2018-11-01 (Released:2020-02-28)

- 参考文献数

- 42

【問題と目的】日本の大学生を対象にSNSの活動データを収集し,抑うつ症状を伴う青年におけるSNS上の特徴を明らかにすることを目的とした。【方法】Twitterを利用している大学生158名(男性94名,女性63名,不明1名,平均年齢18.89,SD=0.90,有効回答率73.8%)を分析対象として,抑うつ得点に基づき,正常群(57名),軽度群(75名),中程度以上群(26名)に群分けした。各参加者のTwitterから1カ月分の活動データを収集し,群間の差異を検討した。【結果および考察】Twitter活動データについて群間の差異を検討した結果,正常群に比して,軽度群および中程度以上群の方が午前中のオリジナルツイート(独り言)の割合が高くなる傾向が認められた。午前中のオリジナルツイート1,919件を対象にテキストマイニングを用い,対応分析により抑うつ群変数と抽出語との関連を検討した結果,「現実生活の多忙さ」と「現実生活からの逃避」の2成分が得られた。また,対応分析の布置図から,軽度群では学業などの現実生活の多忙さが表現されやすく,中程度以上群では学業からの逃避態度や,躁的な防衛と考えられる特徴がTwitter上に表現されやすいことが示された。今後は午前中のツイートだけでなく,対象とする投稿の範囲を広げ,本研究で得られた示唆が投稿全体に認められるのかどうかを検討する必要があるだろう。

3 0 0 0 膝蓋腱炎(ジャンパー膝)の良導絡電気鍼治療と追跡調査

- 著者

- 今村 幸子

- 出版者

- Japanese Society of Ryodoraku Medicine

- 雑誌

- 日本良導絡自律神経学会雑誌 (ISSN:09130977)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.67-75, 2001

膝蓋腱炎はジャンプ,ランニング,サイクリング,サッカーのように,膝の収縮筋を繰り返し多用するタイプのスポーツ選手によく起こる障害である。この研究ではステージ3の膝蓋腱炎患者58例(66膝)について良導絡の治療効果を評価した。痛みが完壁に消え,以前の運動レベルまで回復した例は43人(74.1%)である。この結果は良導絡治療が膝蓋腱炎に効果的な方法でありしかも簡単な処置で,費用もかからず,鎮痛を得るための治療期間も少なく良いという利点がある。

3 0 0 0 IR ライフストーリー分析のための想像力 : 社会学的想像力と文学的想像力のあわいを縫う

- 著者

- 横田 恵子 Keiko YOKOTA

- 出版者

- 神戸女学院大学研究所

- 雑誌

- 神戸女学院大学論集 = Kobe College studies (ISSN:03891658)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.107-117, 2021-12

社会学的調査の一手法であるライフストーリー・インタビュー法は、インタビュアーとインタビュイーの相互作用を重視する。本稿は、対話的構築主義の立場から編まれたテキスト集(「医師の語り(2009)」)を二次分析する別稿に先立って用意された論考であり、インタビューテキストの二次分析の前に考慮すべき点を論じたものである。第一に、社会学的研究テーマとして「医師の語り」が重要であることを示しつつ、分析対象の聴き取り調査で対話的構築主義が採用されたことを反省的に検討する。次に、社会学的インタビューを記録する際に、現在多く採用されている準科学的な手続きが抱える限界について考える。「記述スタイル」に他の方法・可能性があると考えるなら、その解決策の一つとして「エクリチュール・フェミニン」が採用可能なのではないか、という検討を行う。最後に、"誰が経験を語る資格があるのか" と言う当事者性の問題と、災禍記憶の継承の関係について考える。「個人的な記憶と過去の集合的な記憶の関係」は、集合的記憶論が再び参照される現在、ライフストーリー読解の分析軸としても重要な二つ目の補助線となるだろう。The life story interview method, a research tool in Sociology studies, emphasizes the interaction between the interviewer and interviewee. This paper discusses points that need to be considered beforehand when conducting a secondary analysis of "the narratives of doctors involved in the treatment of HIV infection," through dialogical constructivism. The first point intends to prove that, as a sociological research theme,medical doctors' narratives are variable. The second point raises the issue that the current method of ecriture, which describes the interview results, is problematic. Here, the author examines the possibility of using "écriture feminine" as one of the solutions. Finally, the paper discusses, "who is qualified to talk about experiences? " and"the relationship between personal memories and collective memories of the past." These issues, which are based on the theory of collective memory, must be understood as the axis of analysis when analyzing the interviews. (This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number 18K02055.)

3 0 0 0 OA アジアの音楽と楽器の特質(<小特集>アジアの伝統的な音楽と楽器)

- 著者

- 櫻井 哲男

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.9, pp.651-656, 1998-09-01 (Released:2017-06-02)

3 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1951年12月22日, 1951-12-22

3 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1937年01月23日, 1937-01-23

3 0 0 0 OA あんな本・こんな本 : ボランティアによる新着案内・資料案内 No.86

- 著者

- 国立女性教育会館情報ボランティア

- 巻号頁・発行日

- 2022-03-24

3 0 0 0 OA EMO症候群の1例

- 著者

- 宮田 明子 清水 隆弘 喜多野 征夫

- 出版者

- Meeting of Osaka Dermatological Association/Meeting of Keiji Dermatological Association

- 雑誌

- 皮膚の科学 (ISSN:13471813)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.19-23, 2002 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

43歳, 女性。平成8年11月よりGraves病でチアマゾール内服加療中であった。平成9年5月頃より右下腿の浮腫, 硬化, および多毛を認め両下腿, 右大腿まで広がってきたため当科受診した。初診時, 両下腿・右大腿の全周にわたって浸潤を伴う褐色斑を認め, 一部表面に鱗屑を伴っていた。また, 同部に多毛と毛孔の開大を認めた。組織検査のHE染色では, 真皮乳頭層を除く上層から下層に膠原線維の離開を伴う浮腫性変化と淡い好塩基性の物質の沈着が認められ, アルシアンブルーで青く, コロイド鉄で青緑色に染色された。以上より脛骨前粘液水腫と考え, 眼球突出, 骨関節症を伴っていることからEMO症候群と診断した。

3 0 0 0 OA バセドウ病に対する甲状腺亜全摘出術の成績

- 著者

- 山本 浩孝 児嶋 剛 岡上 雄介 大槻 周也 長谷部 孝毅 柚木 稜平 堀 龍介

- 出版者

- 公益財団法人 天理よろづ相談所 医学研究所

- 雑誌

- 天理医学紀要 (ISSN:13441817)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.37-43, 2021-12-25 (Released:2021-07-01)

- 参考文献数

- 26

背景:バセドウ病に対する甲状腺亜全摘出術は,バセドウ病の再発のリスクはあるものの,甲状腺機能の正常化が期待でき,その場合は術後抗甲状腺製剤,LT4製剤などの薬物の内服なしで寛解を持続させることができる.近年,再発を確実に回避することを意図して甲状腺全摘出術や甲状腺準全摘出術が推奨されているが,全摘出術は術後甲状腺機能低下が必発であり,LT4製剤を内服しなければならない.当科でのバセドウ病に対する甲状腺亜全摘出術は,2002年よりその術式を甲状腺両葉の亜全摘出術(以下両側亜全摘術)から甲状腺片葉切除と他葉の亜全摘出術であるHartley-Dunhill法 (以下Dunhill法) に変更した.Dunhill法では甲状腺片葉しか残っていないため, バセドウ病が再発し再手術が必要となった場合でも,片側のみの手術のため両側反回神経麻痺などの合併症リスクを低減することが可能である.今回,当科で施行した甲状腺亜全摘術の成績を報告する.方法:1997年から2019年までの22年間に甲状腺亜全摘出術を行い,術後6か月以上経過観察が可能であった128例について術後甲状腺機能を評価した.結果:51例に両側亜全摘術,77例にDunhill法を施行した.Dunhill法は両側亜全摘術よりも手術時間が短く,出血量が少なかった.両手術間で合併症や再発率に有意差は認めなかった.術後,最終観察時の甲状腺機能は,機能亢進17例,寛解27例,機能低下84例であった.甲状腺の残置量で再発率に有意差は認めなかった.再発した17例のうち3例に再手術を行ったが,術後に有意な合併症なく,現時点まで再々発なく経過している.結論:当科の過去22年間の甲状腺亜全摘出術の成績を報告した.甲状腺亜全摘出術は甲状腺機能を寛解できる可能性があるものの再発を完全に防止することは難しい.バセドウ病の手術としては甲状腺全摘出術が第一選択であるが,患者背景を鑑みて寛解を目指す甲状腺亜全摘出術を行うこともあり,その場合,初回手術をDunhill法とすることで,再発した際でも再手術を安全に行うことが可能である.

3 0 0 0 特集 DAZNを支えるネットワーク技術 Jリーグ映像配信の舞台裏

- 著者

- 戸田 肇

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経network (ISSN:1345482X)

- 巻号頁・発行日

- no.226, pp.36-45, 2019-02

スタジアムではJリーグの公式映像を制作するJリーグプロダクションが、試合の映像や音声にCGや解説音声を入れ込み、すぐに放送可能なコンテンツ(いわゆる完パケ)を現場で仕上げる。 インターネットなどを通じて視聴者に映像を配信するのはコンテンツ配信…

3 0 0 0 IR 東洋平和と永遠平和--安重根とイマヌエル・カントの理想

- 著者

- 牧野 英二

- 出版者

- 法政大学文学部

- 雑誌

- 法政大学文学部紀要 (ISSN:04412486)

- 巻号頁・発行日

- no.60, pp.37-52, 2009

3 0 0 0 OA 食品の味わいと味覚・嗅覚

- 著者

- 小早川 達 後藤 なおみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.175-179, 2015 (Released:2015-07-06)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA ピグマリオン効果は本当なのか?

- 著者

- 胡琴菊

- 雑誌

- 日本教育心理学会第59回総会

- 巻号頁・発行日

- 2017-09-27

問題・目的 動機づけ研究において期待概念の中では,Rosenthal&Jacobson(1968)実験により,教師期待効果(teacher expectation effect)に関する研究が注目されてきた。教師期待効果は,ピグマリオン(Pygmalion)効果とも呼ばれ,児童・生徒の学業成績や学級内行動が教師の期待する方向で成就するという現象を意味する。ピグマリオン効果の最初の研究は,心理学の実験者を対象としたものであり,ローゼンタールらは,同様の結果は,動物を使った研究でも見られた。ネズミの学習実験においてヒントを得て,小学校の児童・生徒への実験では,教師が期待をかけた個々の生徒とそうでない個々の生徒では成績の伸びに明らかな違いが見られた。この実験をめぐっては様々に批判が寄せられた。ローゼンタール自身の論文で「期待を抱くことになる生徒とのつきあいが2週間以内の教師の場合には91%の研究でピグマリオン効果が見られたが,2週間以上のつきあいがある教師では12%の研究でしか効果が見られなかった」という報告がなされている。 期待効果を生み出す要因として雰囲気等を表しているが,長期にわたるならば,多大な影響を及ぼすと考えられる。一般的な期待と個人的な期待の中間に集団の属性に基づく,集団に対する期待も予測される。これまでの期待研究の多くは個別的な期待を扱っている。そこで,本研究では,教師期待が集団成員の大学生の集団の学習成果に対する教師の原因帰属に及ぼす効果を,教育現場で実験的に検討することを目的とする。以下の仮説を検証とする。教師期待が学生集団の学習成果に及ぼす効果的な影響力をもつのであろう。方 法実験時期:2011年度~2016年度実験計画:実験集団(クラス)に教師期待することの有無の1要因を独立変数とし,期末学習成果発表順位による学業成績を従属変数とした。実験参加者(集団):年度につき,250名位の新入1年大学生約20名程度の人数(男性14~18名,女性2~6名)でランダムに12クラスが編成された。うち,年度毎に同担当教員は同じ科目で受講曜日(火・木)異なる2つのA・Bクラスに,6年間で計12クラスに実験した。実験手続:12クラス(集団)に,期待することを強調的に伝えるクラス(実験群),言語的に伝達しないクラス(統制群)に,ランダムに実施した。具体的に,各年度の初回目の授業のオリエンテーションに,授業の科目概要等説明した後,「年度末に行われる学習成果全体発表会でよい報告ができるように,一年間頑張ってください。大いに期待しています」というポジティブな言葉をかけた。各年度末に,クラスの代表グループが他の担当教員のクラスを含めた6クラスずつ,火曜受講クラス全体会と木曜受講クラスのそれぞれの全体会で,同科目内容についての学習成果の発表が行われ,学部教員の投票数(科目担当教員は自分の担当クラスに投票しない)による順位つけられた。結 果 年度別の教師期待有無と学習成果のカテゴリーはTable1に,まず,ダミー変数(0,1)を用いて,定性的データを定量的データに置き換えた。教師が学生に対する期待の有無のカテゴリーはダミー変数(0,1)を用いて,「期待あり」を1,「期待なし」を2と設定した。学習成果発表の順位は,「1位」を6,「2位」を5,…という順に得点化した。t検定結果,期待言語強化実験群と統制群の顕著な有意差が示された(t(10)=-.759,P考 察 本研究では,教師期待が集団成員の大学生の集団の学習成果に対する教師の原因帰属に及ぼす効果を,教育現場で実験的に検討した。教師期待が学生集団の学習成績に強い影響を及ぼしている仮説が支持された。教師が何を手掛かりとして期待を形成するかは非常に重要である。蘭・内田(1995)は,教師期待は言語的行動よりも非言語的行動に表しやすいこと,教師期待と教師期待認知が生徒の学習意欲に影響することを示した。教師の期待度,教師の蓄積された経験,学生への能力潜在認知等によって,教師の生徒・学生に対する期待形成はさまざまな側面で考えられる。今後教師期待の規定因および期待効果の生成条件についてより精緻な研究が必要である。