2 0 0 0 IR 横浜居留地のフランス社会(1) : 幕末・明治初年を中心として

- 著者

- 澤 護 Mamoru Sawa 敬愛大学経済学部 Faculty of Economics Keiai University

- 雑誌

- 敬愛大学研究論集 = KEIAI UNIVERSITY STAFF PAPERS

- 巻号頁・発行日

- no.44, pp.131-170, 1993-09-30

2 0 0 0 OA 自殺に用いられる薬毒物と出版物による影響に関する研究

- 著者

- 後藤 京子 杉本 侃

- 出版者

- The Japanese Society of Health and Human Ecology

- 雑誌

- 民族衛生 (ISSN:03689395)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.53-64, 1996-03-31 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

The Japan Poison Information Center (JPIC) received 205, 199 inquiries from citizens and medical personnel for 5 years from April, 1989 to March, 1995. And, the number of inquiries concerning with suicide in those was 5, 778. In July 1993, the book named the Suicidal Manual were published in Japan and since then, the inquiries concerning with suicide attempts have increased. So, I analyzed these data about implicated products and contrasted the data received before the publication of the manual to the data received after that on purpose to make clear the affection of the Suicidal Manual. In regard to the substance that was selected in suicide attempts cases, teen-ager and the twenties tend to use medicines, especially over-the-counter drugs and older people tend to use agricultural chemicals. After the book was published, the number of inquiries about some over-the-counter drugs that were shown as appropriate way for easy and painless death in the book had increased. So, it is very important to give the young people the information of drug toxicity and appropriate management of drugs to decrease the influence of the book.

- 著者

- 大喜多 紀明

- 出版者

- 『人文×社会』編集委員会

- 雑誌

- 人文×社会

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.129-142, 2021

2 0 0 0 OA 青葡萄

- 著者

- 尾崎紅葉 (徳太郎) 著

- 出版者

- 春陽堂

- 巻号頁・発行日

- 1896

- 著者

- 高町 貴弘 竹内 早耶香 豊田 則成

- 出版者

- 社団法人日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.66, 2015

2 0 0 0 古細菌の進化的位置と真核生物の起源

前年度までの研究で,メタン細菌,好塩菌,エオサイトなどの古細菌が,真正細菌によりは真核生物に近縁であることが確かめられたが,これら3つの古細菌のグループと真核生物との関係は不明であった.今年度は,ペプチド鎖伸長因子のアミノ酸配列データを,われわれが開発した最犬法にもとづいて解析した結果,これらの古細菌がすべて系統的に一つのグループとしてまとまるという可能性のほかに,エオサイトが特に真核生物に近いという可能性も浮上した.ミトコンドリアなどのオルガネラをもたない真核原生生物の系統学的な位置づけは,真核生物の初期進化をさぐる上で極めて重要である.従来この問題は,リボソームRNAの配列データにもとづいて研究されてきたが,われわれはリボソームRNA分子系統樹の問題点を指摘した.最大の問題は,近縁な生物の間ででも,塩基組成が大きく異なることがあり,このことが間違った系統樹を導くことがあるということである。われわれは,ペプチド鎖伸長因子やRNA合成酵素などといった保存的なたんぱく質のアミノ酸配列データを解析し,塩基組成が大きく違っているような場合でも,たんぱく質のアミノ酸配列はその影響を受けず,そのようなデータからえられる分子系統樹の信頼性が高いことを示した。ミトコンドリアをもたない真核原生生物の一種であるギアルディアのペプチド鎖伸長因子EF-1αの遺伝子の塩基配列を決定し,この原生生物が真核生物の祖先型生物に近い可能性のあることを示した.

2 0 0 0 OA Tanimoto係数を用いた類似化合物検索のクラスタリングによる高速化手法

- 著者

- グエンカムリー 瀬尾 茂人 竹中 要一 松田 秀雄

- 雑誌

- 研究報告バイオ情報学(BIO)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010-BIO-20, no.7, pp.1-8, 2010-02-25

医薬品開発の大きな課題の一つとして,新たな薬の候補となる化合物を効果的に発見するため,化合物集合の中から特定のタンパク質に作用する可能性のある候補化合物を計算機によって探索する過程がある.候補化合物の探索には化合物の構造類似性が用いられていることが多いがデータベースに登録されている化合物量が日々増加しており,類似化合物検索の高速化が必要とされている.本研究では,化合物の部分構造情報を数値化した構造キーと,その類似尺度の一つとして Tanimoto 係数を用いた高速な類似化合物検索方法を提案する.提案手法では,化合物集合をクラスタリングするより類似化合物検索を高速化する.また,提案手法を従来手法と比較し,提案手法を評価する.

- 著者

- 新田 一郎

- 出版者

- Japan Legal History Association

- 雑誌

- 法制史研究 (ISSN:04412508)

- 巻号頁・発行日

- vol.1999, no.49, pp.188-191, 2000

2 0 0 0 OA 慶応3年7月22日付 : 中岡慎太郎について

- 著者

- 池田 敬正

- 出版者

- 大阪社会事業短期大学社会問題研究会

- 雑誌

- 社會問題研究 (ISSN:09124640)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1・2・3・4, pp.1-9, 1976-06-01

2 0 0 0 OA 1.補充療法に用いられる合成ステロイドホルモン

- 著者

- 大月 道夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.4, pp.766-771, 2008 (Released:2012-08-02)

- 参考文献数

- 10

副腎不全治療において欠落ホルモン(コルチゾール,アルドステロン,副腎アンドロゲン)に対して合成ステロイドホルモンの補充が行われる.グルココルチコイド補充には通常ヒドロコルチゾンが用いられるが,ストレス,手術などにおいて必要量が変化することに注意しなければならない.ミネラルコルチコイド補充にはフルドロコーチゾンが用いられる.副腎アンドロゲン補充は有用であると考えられるが,今後検討が必要である.

2 0 0 0 OA 大友周司の弾左衛門襲名とその周辺

- 著者

- 市川 訓敏

- 出版者

- 関西大学法学会

- 雑誌

- 關西大學法學論集 (ISSN:0437648X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.5-6, pp.1669-1692, 1992-02-29

奥村郁三教授還暦記念論文集

- 著者

- 西村 淸彦 肥後 雅博

- 出版者

- 日本統計協会

- 雑誌

- 統計 (ISSN:02857677)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.6, pp.34-41, 2021-06

2 0 0 0 OA いま家族に何が起こっているのか 日本の家族の今を問う

- 著者

- 袖井 孝子

- 出版者

- 日本家族社会学会

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.4-9,116, 1990-07-20 (Released:2009-08-04)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

Looking back to the past two seminers, the following points stand out: (1) the trend of family changes is not unilineal but multilineal, (2) families which depart from major trends are not deviant but variant, and (3) the nuclear family based on sex role differentiation seems to be losing its vital role through the change from industrial to post-industrial society. Concerning the contemporary Japanese family, some see crisis and others see stability. Such a difference seems to be derived from differences in their perspective. If we look at the national statistics, the general features of the Japanese family are quite stable, because the rates of divorce, of one-parent family, and of illegitimate children are lower than those of most industrial nations. However, if we focus on internal factors seen through case studies, we can easily find tensions and conflicts within the family. We should pay more attention to various aspects of the family which differ from the averages. Contrary to what is widely accepted, today is not a time of family crisis but a time of crisis in family sociology, which has yet to develop suitable theories in the post-industrial society.

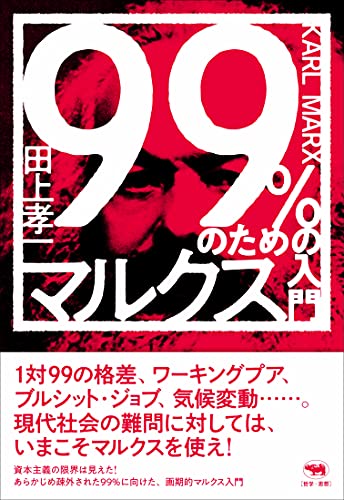

2 0 0 0 99%のためのマルクス入門

2 0 0 0 OA 料理独案内 : 西洋朝鮮支那日本

2 0 0 0 哀れな男たち : 一人二役で演じられるダーリング氏とフック船長

- 著者

- 沢辺 裕子

- 出版者

- 北海道武蔵女子短期大学

- 雑誌

- 北海道武蔵女子短期大学紀要 (ISSN:03899586)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.111-143, 2011-03-15

- 著者

- 新藤 透

- 出版者

- 國學院大學

- 雑誌

- 國學院雜誌 = The Journal of Kokugakuin University (ISSN:02882051)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.5, pp.37-57, 2021-05

2 0 0 0 OA 近世の日朝関係

- 著者

- 田代 和生

- 出版者

- 日本学士院

- 雑誌

- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.Special_Issue, pp.251-260, 2018-04-11 (Released:2018-05-23)

2 0 0 0 女子中高生の数学に対する意欲とステレオタイプ

- 著者

- 森永 康子 坂田 桐子 古川 善也 福留 広大

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.375-387, 2017

- 被引用文献数

- 11

「女子は数学ができない」というステレオタイプに基づきながら, 好意的に聞こえる好意的性差別発言「女の子なのにすごいね(BS条件)」(vs.「すごいね(統制条件)」)が女子生徒の数学に対する意欲を低下させることを実証的に検討した。中学2, 3年生(研究1), 高校1年生(研究2)の女子生徒を対象に, シナリオ法を用いて, 数学で良い成績あるいは悪い成績をとった時に, 教師の好意的性差別発言を聞く場面を設定し, 感情や意欲, 差別の知覚を尋ねた。高成績のシナリオの場合, BS条件は統制条件に比べて数学に対する意欲が低かったが, 低成績のシナリオでは意欲の差異は見られなかった。数学に対する意欲の低下プロセスについて, 感情と差別の知覚を用いて検討したところ, 高成績の場合, 低いポジティブ感情と「恥ずかしい」といった自己に向けられたネガティブ感情の喚起が意欲を低めていること, 怒りなどの外に向けられたネガティブ感情はBS条件の発言を差別と知覚することで喚起されるが, 数学に対する意欲には関連しないことが示された。