- 著者

- 久保 豊

- 出版者

- 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

- 雑誌

- 演劇研究 : 演劇博物館紀要 (ISSN:0913039X)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.83-97, 2020-03-23

6 0 0 0 OA オステオカルシンとインスリン分泌

- 著者

- 溝上 顕子 川久保(安河内) 友世 竹内 弘 平田 雅人

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.145, no.4, pp.201-205, 2015 (Released:2015-04-10)

- 参考文献数

- 39

骨は能動的な内分泌器官であることが明らかとなった.中でも,骨基質タンパクであるオステオカルシンは,糖・エネルギー代謝をはじめ雄の生殖機能調節,脳の発育・発達の調節等に重要な役割を果たしていることが最近の研究で明らかにされた.このような骨による生体恒常性維持の様々な局面が明らかになりつつある.オステオカルシン作用の個々のシグナリング経路は十分に解明されていないが,エネルギー代謝に限定すると,受容体として機能する分子の1つとして同定されたGPRC6Aを介して膵臓β細胞に作用して,あるいは消化管に作用してインクレチンの分泌を促し,次いでインスリンの分泌を促す.そのインスリンは骨にも作用して骨代謝を活性化し,さらなるオステオカルシンの分泌を促すというポジティブサイクルが明らかにされている.極論すると,骨代謝が活発になるとインスリン分泌・糖代謝が亢進する.さらに骨代謝が活発化して丈夫な骨になり,かつ肥満・糖尿病になり難いという魅力的なストーリーである.一方で,オステオカルシンが及ぼす効果には性差があることが示唆されている.本稿では,オステオカルシンの特に糖・エネルギー代謝を調節するホルモンとしての役割について,最近の知見を踏まえて紹介する.

6 0 0 0 OA オピオイド使用外来患者の乱用・依存に関する適正使用調査

- 著者

- 清水 啓二 池永 昌之 杉田 智子 嶽小原 恵 數野 智恵子 久保田 拓志 大越 猛 青木 佐知子 加村 玲奈 今村 拓也

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.174-181, 2016 (Released:2016-06-16)

- 参考文献数

- 35

【目的】外来がん患者のオピオイド使用を実態調査し,乱用や依存につながる不適正使用の是正を通して,緩和ケアチームの課題を考察する.【方法】2014年の4カ月間に外来通院中のオピオイド使用がん患者について,緩和ケアチームがカルテ調査した.乱用や依存につながる不適正使用とは「がん疼痛または呼吸困難以外の目的でのオピオイド使用」とした.主治医と協議して不適正使用の判断と是正を図った.【結果】オピオイド使用67人中,乱用や依存につながる不適正使用は5人(7.4%)で,その内訳は,①がん疼痛で開始されたが,治療により責任病変が消失:3人(4.5%),②がん疼痛と考え開始されたが,精査で良性疾患と判明:2人(3%)であった.5人中4人でオピオイドを中止できた.【考察】外来でのオピオイド使用は,乱用や依存につながる不適正使用が見逃される危険がある.常に疼痛の原因を可能な限り明らかにする姿勢が重要であった.

6 0 0 0 OA 学校で役立つ認知行動療法

- 著者

- 宮前 義和 大月 友 佐藤 美幸 大久保 賢一 伊藤 美奈子 戸田 有一

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.256-264, 2017-03-30 (Released:2017-09-29)

- 参考文献数

- 23

6 0 0 0 OA 早稲田大学周辺の地形-武蔵野台地と神田川の非対称谷に関連して-

- 著者

- 久保 純子

- 出版者

- 早稲田大学教育学部

- 雑誌

- 学術研究 : 地理学・歴史学・社会科学編 (ISSN:09130179)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.57-73, 1988-12-31

- 著者

- 久保田 孝 Takashi Kubota

- 出版者

- 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence (ISSN:09128085)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.156-163, 2011-03-01

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 望月 俊男 佐々木 博史 脇本 健弘 平山 涼也 久保田 善彦 鈴木 栄幸

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.319-331, 2013-11-20 (Released:2016-08-10)

ロールプレイはさまざまな分野の学習において,学習者の視点の拡大や転換を促進する強力な学習方法として知られている.本稿では,とくに複雑で非構造的な(ill-structured)問題状況下におけるコミュニケーションや意思決定についてロールプレイする上で,対面協調学習の中で人形劇を使うことで,これまでにない多様な視点からの洞察を促す可能性について議論する.複数の人形を操作して人形劇をすることで,演者である参加者と,直接演じている人形との間の心理的距離を作り出すとともに,多様な役割で演技をしやすくすることができる.本稿ではこれを理論的に示した後,人形劇のロールプレイによって演者がより現実的な状況を再現するように様々な役割を演じることを事例研究から示した.そして,そうした人形劇をロールプレイの媒介として利用する上で,学習支援テクノロジの可能性について議論した.

6 0 0 0 長澤蘆雪筆「幽霊図」再考--「半身」の女性像への一考察

- 著者

- 久保 佐知恵

- 出版者

- 早稲田大学美術史学会

- 雑誌

- 美術史研究 (ISSN:05235871)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.99-114, 2008

6 0 0 0 IR ハンス・ヘニー・ヤーンの戯曲

- 著者

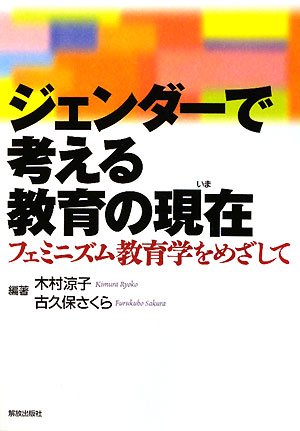

- 木村涼子 古久保さくら編著

- 出版者

- 解放出版社 (発売)

- 巻号頁・発行日

- 2008

6 0 0 0 OA アクティブ排気消音システムの研究開発 (その1)

- 著者

- 米澤 徹 大久保 稔 石田 慎一郎 苅田 広

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.5, pp.309-317, 2000-05-01 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 7

In recent years, the demand for reduction of noise emitted into the environment has strongly increased for preventing noise pollution. For example, the ships, which have high noise levels, are refused entry to ports at night. As the major contributor of emitted noise to the environment is exhaust noise, it is necessary to reduce the exhaust noise as much as possible.Conventionally, such as passive silencer technique, a larger silencer is needed in order to achieve larger noise reduction. Therefore, because of the limitation of space, it was actually difficult to reduce the exhaust noise of the ship.For reducing the exhaust noise as well as minimizing the occupied space, the active noise cancellation technique was applied to the exhaust noise silencer for a diesel engine. In order to reduce the exhaust noise efficiently, at first, the acoustic behavior in an exhaust pipe was calculated by the boundary element method. At first, for optimizing the length of pipes and the positions of microphones and speakers, the active exhaust noise cancellation system (AENC) could be applied to the main engine for marine use. Also, by applying acoustic resonance aggressively, the AENC with only one speaker system could be developed for auxiliary engine.The Filtered-X LMS algorithm with a signal filter was used for adaptive control. Finally, by assembling a passive silencer for high frequency noise, the active exhaust noise silencer was developed. Then the exhaust noise was drastically reduced to less than 65dB (A) at lm from the outlet.

- 著者

- 大久保謙二郎 [著]

- 出版者

- [東京都立大学]

- 巻号頁・発行日

- 1987

6 0 0 0 "龍のくびの珠"を求める話 : 『竹取物語』求婚難題譚と戒律

- 著者

- 久保 堅一

- 出版者

- 全国大学国語国文学会 ; 1976-

- 雑誌

- 文学・語学 (ISSN:05251850)

- 巻号頁・発行日

- no.221, pp.14-27, 2017-12

6 0 0 0 OA ある校長経験者からみた斎藤喜博の校長像 : その光と影

- 著者

- 久保田 武

- 出版者

- 日本教育大学院大学

- 雑誌

- 教育総合研究 : 日本教育大学院大学紀要 = Comprehensive studies of education (ISSN:18825389)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.37-54, 2009-03

- 著者

- 安部 公輔 東森 信就 久保 雅義 藤原 宏志 磯 祐介

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用数理学会

- 雑誌

- 日本応用数理学会論文誌 (ISSN:09172246)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.15-26, 2014

Courant-Friedrichs-Lewy条件(CFL条件)は双曲型偏微分方程式の差分近似の解析において,最も重要な条件の1つである.この条件は差分スキームの安定性と関連して論じられることが多いが,本来は差分解の収束に対する必要条件である.本論文においてはCFL条件の本来の意味を再確認し,この条件下においても計算機から出力される数値解は必ずしも"安定"ではないことを具体例を通して示すと伴に,丸め誤差の多様な挙動についても言及する.

6 0 0 0 OA 閣竜世界博覧会美術品画譜

6 0 0 0 IR 制度研究のフロンティア : ゲーム理論・因果推論・操作変数法

- 著者

- 大久保 将貴 オオクボ ショウキ Okubo Shoki

- 出版者

- 大阪大学大学院人間科学研究科 社会学・人間学・人類学研究室

- 雑誌

- 年報人間科学 (ISSN:02865149)

- 巻号頁・発行日

- no.35, pp.19-37, 2014

本稿の目的は、制度研究における最新の動向をサーベイすることである。社会科学において、制度は古くからの研究対象であったが、近年、社会現象の理解のために、「制度が重要な意味をもつ (Institutions matter)」ことが一層認識されている。制度研究の歴史をサーベイした論文は存在するものの、とりわけ2000年以降の研究動向を包括的に紹介したものは極めて少ない。そこで本稿では、最新の制度研究の動向を提示することで、制度研究のフロンティアにおける成果と課題を明らかにする。具体的には第1に、従来は対立的だとみなされてきた社会科学における各制度論が、今日では補完的に用いられていることを指摘し、それはどのような仕方であるのかを提示する。第2に、今日の制度研究は内生的な制度変化を説明するという問題に直面していることを指摘する。第3に、上記2点の課題に対し具体的に採用されている分析手法として、ゲーム理論と実験室実験、反実仮想による因果推論、操作変数法の3つを取り上げ、最新の研究事例とともにその方法を紹介する。This paper reviews the latest theories and methods in institutional analysis in the social sciences. First, it makes abundantly clear how the contemporary paradigm of institutional analysis involves an "intellectual trade" that transcends the traditional boundaries of the social sciences. Second, it makes clear that institutional analysis faces a problem of explaining endogenous institutional change. Third, it surveys methods of game theory, causal inference and instrumental variables that are pivotal analytical methods in recent institutional analysis. While these three analytical methods will inevitably remain a formidable challenge, the prospects for game theory, causal inference and instrumental variables in sociology may thus be better than their current reputation would suggest.

6 0 0 0 OA おぼろ月夜

- 著者

- 久保田 宵二[作詞]

- 出版者

- キングレコード

- 巻号頁・発行日

- 1935-06

- 著者

- 上久保 敏

- 出版者

- 大阪工業大学

- 雑誌

- 大阪工業大学紀要. Series B, 人文社会篇 = Memoirs of the Osaka Institute of Technology (ISSN:00306134)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.1-23, 2012