1 0 0 0 OA フォノンと流体力学による音の放射圧解析の比較

- 著者

- 佐藤 正典 藤井 壽崇

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.356-358, 1997-05-01 (Released:2017-06-02)

超音波をフォノンの集合体としてとらえ媒質によるフォノンの反射と吸収によりLangevinの放射圧の発生メカニズムを解析し, 流体力学を用いた取り扱いと比較した。周波数をω, 波数をkとするとフォノンはエネルギーhωと運動量hkを持つ。超音波と媒質で運動量の保存則が成り立ち, 媒質はフォノンの吸収で同量の運動量を, 反射では2倍の運動量を受け取り音の放射圧を受ける。フォノンの個数計算による運動量の受け渡しから音の放射圧を求め, これが従来の流体力学的取り扱いと同じ結果を与えることを示しフォノンによる取り扱いは見通し良く音の放射圧のメカニズムを説明することを述べる。

- 著者

- 佐藤 建男

- 出版者

- 明治図書出版

- 雑誌

- 現代教育科学 (ISSN:13425315)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.p61-66, 1986-02

- 著者

- 田中 瑞穂 野坂 香林 植竹 勝治 山田 佐代子 金子 一幸 佐藤 礼一郎 田中 智夫

- 出版者

- 日本家畜管理学会

- 雑誌

- 日本家畜管理学会誌・応用動物行動学会誌 (ISSN:18802133)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, 2014

1 0 0 0 OA 液体の滑落性に着目した撥液処理の開発動向

- 著者

- 穂積 篤 佐藤 知哉 Liming WANG 浦田 千尋 Matt W. ENGLAND

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.9, pp.452-460, 2016-09-01 (Released:2017-09-23)

- 参考文献数

- 64

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA マルチロボットコミュニケーションから創出される集団的意識

- 著者

- 佐藤 太一 久保田 直行

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第31回ファジィシステムシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.115-120, 2015 (Released:2016-02-26)

本研究では,複数のロボットのコミュニケーションを対象とし,コミュニケーションにより生成される集団的な意識に関する議論を行う.ロボットには,マルチモーダルコミュニケーションを行うことができるパルロを用いる.関連性理論では認知環境に基づき,第一原則として認知原則,第二原則として伝達原則が議論されている.一方,ルーマンの社会システム理論では,話者が構成要素ではなく,コミュニケーションが構成要素として用いられ,コミュニケーションがコミュニケーションを生み出す自己産出系として考えられている.本研究ではこのようなシステム論的観点と関連性理論に基づき,人間とロボットのコミュニケーションの違いに関する議論を行う.

1 0 0 0 OA 大腿骨転子下骨折におけるストレッチ運動が骨折部位に与える生体力学的影響

- 著者

- 野口 愛子 笹川 圭右 尾田 雅文 塩田 直史 佐藤 徹 原 利昭

- 出版者

- ライフサポート学会

- 雑誌

- ライフサポート (ISSN:13419455)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.100-105, 2017-06-30 (Released:2019-03-29)

- 参考文献数

- 19

The biomechanical effects of an intramedullary nail system for treating subtrochanteric fracture during bone healing is still unclear. The aim of this study was to analyze the stress conditions of a subtrochanteric fracture model implanted with an intramedullary nail system and augmentation plate under stretching exercise. Two displacement conditions assuming stretching exercise were considered. The finite element (FE) model of a subject undergoing surgery with the intramedullary nail system and augmentation plate was constructed based on post-operative computed tomography images. A 1-mm-thick callus was set in the gaps positioned at the fracture line. Bone healing was defined as a change in the Young's modulus of the callus. The orced displacements from the medial and lateral sides were applied to the distal part of the FE model, respectively. In the initial stage of bone healing, there was a noticeable difference between stress distributions of the callus under displacements from the medial and lateral sides. The compressive stress was widely distributed in the callus by the displacement from the lateral side. However, the tensional stress in the callus was increased by displacement from the medial side. Stretching exercise, such as displacement from medial direction, carries a risk of non-union.

1 0 0 0 OA 異なる起伏の地形を移動する6脚ロボットのトライポッド歩容

- 著者

- 佐藤 悠 井上 健司

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.843, pp.16-00348, 2016 (Released:2016-11-25)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

A method for a six-legged robot of walking on terrain with various undulations by tripod gait is proposed. First the robot detects foot landing using touch sensors, and estimates the inclination angle of the ground from the landing positions; the estimated ground is called “reference ground”. Second the robot measures the inclination angle of its body using acceleration sensor. Then the legs move up and down so that the body may be parallel to and may keep a constant distance from the reference ground. If the robot encounters deep depressions or downward slopes, the robot suspends walking and actively inclines the reference ground. As a result the body inclines, and the swing leg goes further down. When the swing leg reaches the ground, the robot restarts walking. Due to the feedback gain of body orientation control, the robot does not respond to fine change of undulation. Hence the body keeps a constant orientation on short distance undulation or rugged surface, and gradually inclines its body on long distance undulation such as slopes and stairs. The ability of climbing up and down slopes and steps in longitudinal and transverse directions is evaluated by experiments. The maximum angle of climbing up slopes is 30 degree, and that of climbing down slopes is 40 degree. The maximum height of climbing up steps is 150 mm, and that of climbing down steps is 180 mm. The robot can also go through a bump of 125 mm width and 60 mm height.

1 0 0 0 OA 3歳児健康診査でのSpot™ Vision Screenerの使用経験

- 著者

- 鈴木 美加 比金 真菜 佐藤 千尋 松野 希望 齋藤 章子 森 隆史 橋本 禎子 八子 恵子 石龍 鉄樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本視能訓練士協会

- 雑誌

- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.147-153, 2017 (Released:2018-03-17)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 2

【目的】3歳児健康診査における視覚検査(以下、3歳児健診)において、Retinomax®とSpot™ Vision Screenerの2機種を用いて、自然瞳孔での屈折検査を施行したので、その結果を報告する。【対象及び方法】対象は、福島市の3歳児健診を受診した71名の142眼である。Retinomax®とSpot™ Vision Screenerを用いて自然瞳孔での屈折検査を施行し、2機種の等価球面屈折値および円柱屈折値を比較した。【結果】Retinomax®とSpot™ Vision Screenerともに71名の全受診児で、両眼の屈折値の測定が可能であった。等価球面屈折値は、Retinomax®では-1.19±1.14D(平均値±標準偏差,範囲:-5.00~+4.00D)、Spot™ Vision Screenerでは+0.28±0.56D(-1.125~+3.75D)で有意差を認めた(Wilcoxon符号付順位検定,p<0.001)。等価球面屈折値が近視と測定されたものは、Retinomax®では121眼(85%)、Spot™ Vision Screenerでは30眼(21%)であった。円柱屈折値は、Retinomax®では0.54±0.50D(0.00~2.50D)、Spot™ Vision Screenerでは0.73±0.56D(0.00~3.00D)で有意差を認めた(Wilcoxon符号付順位検定,p<0.001)。【結論】Spot™ Vision ScreenerはRetinomax®に比較し、等価球面屈折値が遠視に測定される傾向にある。この結果は、Spot™ Vision Screenerでは器械近視が誘発されにくいためであると考えられる。したがって、Spot™ Vision Screenerは、健診において自然瞳孔で弱視の要因となる屈折異常をスクリーニングする精度をあげる機器として期待される。

1 0 0 0 OA 婚姻が破綻した父母による子の奪い合いに対する事後救済的取り組み ―イギリス法の場合―

- 著者

- 佐藤 千恵 中京学院大学経営学部

- 雑誌

- 中京学院大学研究紀要 = Bulletin of Chukyo Gakuin University (ISSN:13434888)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.59-96, 2018-03

1 0 0 0 OA 高速水平人車の導入について

- 著者

- 宮野 久 佐藤 幸次

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 資源と素材 (ISSN:09161740)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.9, pp.663-666, 1993-09-25 (Released:2011-01-27)

1 0 0 0 OA 遅発性筋痛に対する超音波療法の経時的・即時的効果

- 著者

- 小枝 周平 澄川 幸志 佐藤 ちひろ 佐藤 速太 齋藤 峻 白坂 真妃 小山内 隆生

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.5, pp.655-660, 2016 (Released:2016-10-27)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

〔目的〕遅発性筋痛(DOMS)に対する超音波療法の温熱刺激が運動時の疼痛やつっぱり感,疲労感などの不快感,運動面の改善につながるかを経時的・即時的な視点で検討した.〔対象と方法〕対象は健常な大学生14名とした.ランダム化クロスオーバー比較試験を行い,超音波照射条件ではDOMS誘発運動後2・4・8日目に連続波の超音波を10分間照射した.超音波照射前後には運動時の疼痛,つっぱり感,疲労感,肘関節運動角度を測定した.〔結果〕超音波照射条件では運動後2日目の超音波照射後にのみ照射前と比べて運動時のつっぱり感や疲労感に有意な改善が認められた.〔結語〕超音波療法の温熱刺激は,DOMSが現れた際に運動時の不快感を一時的に軽減させるのに有効である可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 地方消費税の清算基準をめぐる経緯及び論点

- 著者

- 佐藤良

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.808, 2018-05

- 著者

- 佐藤 研吾 山本 和彦 加藤 邦人

- 出版者

- 社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.27-30, 2009

- 参考文献数

- 4

人間は気配を認識する能力がある。その中でも視覚による気配の認識は、視野の端の領域である周辺視野にて行われ、その後気配の対象をとらえるために注意を中心視野に移動させる場合がある。周辺視野は解像度が低く、物の詳細を見ることができないが、そのような状態の中から人間はなんらかの情報を知覚している。この知覚した情報を解析できれば、人間の新たな視覚系における認識パターンを見つけることができると考えられる。本研究ではその情報のひとつとして空間認識能力が関係していると考え、マネキンとその等身大のパネルを用いて気配の認識時における空間認識能力について実験により検証した。

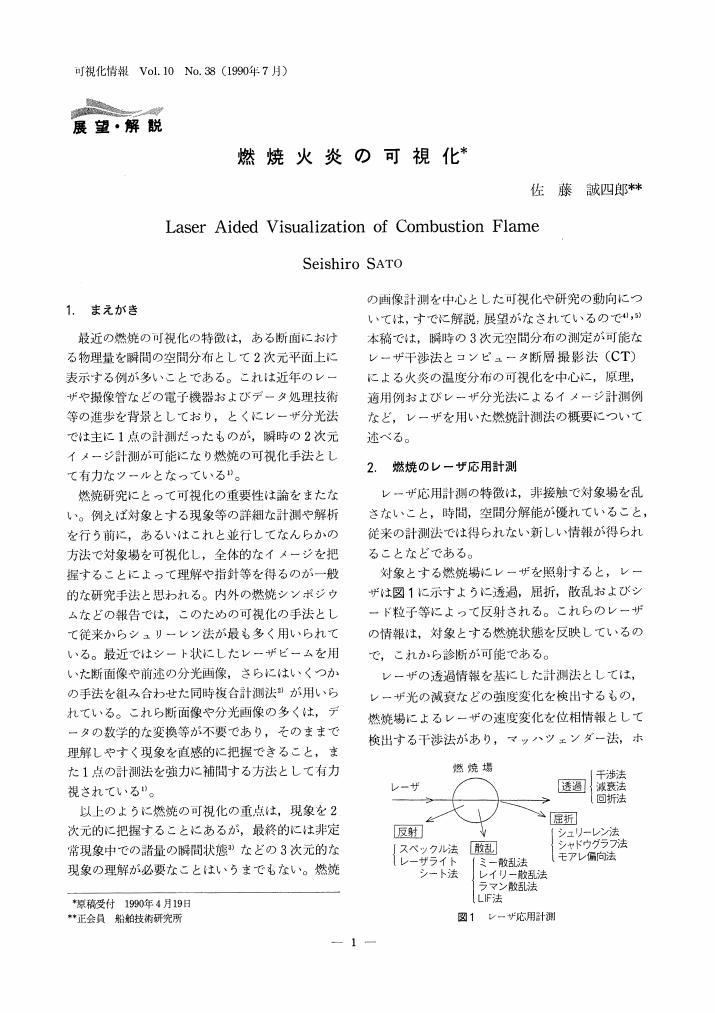

1 0 0 0 OA 燃焼火炎の可視化

- 著者

- 佐藤 誠四郎

- 出版者

- 社団法人 可視化情報学会

- 雑誌

- 可視化情報学会誌 (ISSN:09164731)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.38, pp.139-146, 1990-07-10 (Released:2009-09-03)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 IR 小林秀雄の匿名連載(2)ボオドレエルの評伝

- 著者

- 佐藤 雅男

- 出版者

- 専修大学学会

- 雑誌

- 専修人文論集 (ISSN:03864367)

- 巻号頁・発行日

- no.91, pp.113-141, 2012-10

1 0 0 0 OA 史料が語るポカホンタス

- 著者

- 佐藤 円

- 雑誌

- 大妻比較文化 : 大妻女子大学比較文化学部紀要 = Otsuma journal of comparative culture

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.72-99, 2015

1 0 0 0 IR 米国における日本学の現状に関する研究

- 著者

- 渡邉 正彦 佐藤 由紀 照屋 さゆり

- 雑誌

- 玉川大学リベラルアーツ学部研究紀要 (ISSN:18828647)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.55-60, 2017-03-15

1 0 0 0 OA 阪神高速道路3号神戸線の道路照明設備

- 著者

- 田中 亀一郎 金田 誠 池田 隆政 佐藤 光治

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.3, pp.211-217, 1998-03-01 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2

- 著者

- 佐藤 翔輔 今村 文彦

- 出版者

- 日本自然災害学会

- 雑誌

- 自然災害科学 (ISSN:02866021)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.383-396, 2019 (Released:2019-05-20)

- 参考文献数

- 11

本稿では,2018年西日本豪雨災害を対象に,発災当時に発信されていた「# 救助」ツイートに対する内容分析を,先行研究として実施した2017年7月九州北部豪雨の事例と比較しながら行った。その結果はつぎのようにまとめられる。1)「#救助」ツイートで,場所や人数等の具体的な状況を記述している「救助要請」のニーズを発信していたツイートは,分析対象の2,171件のうち,16.5 %とごくわずかであり,「救助要請」を実際に求めているツイートが埋没し,ハッシュタグ「#救助」による検索か゛困難て゛あった状況か゛定量的に確認された。2)「#救助」は付与されているものの,「救助要請」て゛はない, 「#救助」の存在や注意点を紹介するニュース記事とそのリンクや,一般ユーザーからの善意の投稿は依然として多く存在していた。「#救助」ツイート のうち,真に「救助要請」を行っていた発信の比率は,西日本豪雨災害では九州北部豪雨災害に比べて倍程度となり,やや検索・抽出しやすい状況になったものの,被災地外の不急の発信は依然として多いことが明らかになった。