1 0 0 0 肛門外科―ルイ14世の痔瘻手術

- 著者

- 佐藤 裕

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床外科 (ISSN:03869857)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.243-245, 2008-02-20

1.フランスの「痔瘻の年」(1686年) フランスでは1686年を「痔瘻の年」と呼ぶことをご存じであろうか.この年の11月18日に,17世紀フランスにおいて絶対的権力者として君臨した太陽王ルイ14世(図1)が,長年にわたって彼を苦しめていた痔瘻の根治手術を受けたのである(別に意図したわけではないが,11月18日から本稿を書き始めた).現在,ベルサイユ宮殿の前庭には雄々しいルイ14世の騎乗像が建っており,この像は痔瘻の手術の前か後か定かではないが,痔瘻で苦しんでいたということを感じさせないものである(もっとも,絶対権力者の弱々しい姿を写すわけもないのだが). このとき,ルイ14世の痔瘻を外科的に治療したのが,国王の主席外科医であったフェリックス(Francois Felix:1635~1703年:図2)であった.巷間,手術を担当することになったフェリックスは,国王の体にメスをあてるので,絶対に失敗の許されない手術を実施する前に多くの痔瘻患者を集めて,そのすべてを自らが執刀することにより安全な手術手技の確立をはかったと言われている.そして,1686年11月18日にベルサイユ宮殿2階の「牛の目のサロン」に設けられた臨時の手術室において,多くの侍医団や家臣が見守るなか無麻酔下にこの手術は行われた.

1 0 0 0 OA 樹苗の耐寒性に影響する種々の因子に就いて:(第Ⅱ報)加里の影響

- 著者

- 佐藤 義夫 武藤 憲由

- 出版者

- 北海道大學農學部演習林

- 雑誌

- 北海道大學農學部 演習林研究報告 (ISSN:03676129)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.81-96, 1951-09

1 0 0 0 クロマツ苗木における霧水の葉面吸収とその樹体内分布

- 著者

- 今田 省吾 柿内 秀樹 大塚 良仁 川端 一史 藤井 正典 佐藤 雄飛 綾部 慈子 久松 俊一

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会大会発表データベース

- 巻号頁・発行日

- vol.130, 2019

<p>海岸林樹木による霧水の吸収とその樹体内分配を明らかにするために、重水素をトレーサーとして、クロマツの2年生ポット苗への霧水散布実験を行った。実験に際して、灌水停止によりポット内の土壌深さ0–5 cmの土壌水分量をそれぞれ0.38、0.18及び0.14 cm<sup>3</sup> cm<sup>–3</sup>に変化させた、対照区、中湿区及び少湿区を作製し、土壌をプラスチック袋で被覆したポット苗試料を人工気象器内で霧にばく露した。霧の発生には超音波加湿器を用い、15%重水を用いて1時間ばく露した後に、試料をガラス室に移し、48時間後に葉、枝及び根並びに土壌を採取した。植物及び土壌試料中の自由水を減圧乾燥法により採取し、それらの重水素濃度を測定した。自由水重水素濃度(FWD)は、全処理区で葉>枝>根の順に下がる傾向が見られ、葉及び枝のFWDは、対照区と比較して中湿区及び少湿区で明らかに高かった。一方、根のFWDは、対照区及び中湿区と比べて少湿区で高く、加えて、土壌中FWDにも上昇傾向が見られた。以上より、霧水として供給した水分の樹木地上部からの吸収及び根への分配が確認されるとともに、少湿区では霧水の根から土壌への滲出が示唆された。</p>

- 著者

- 外川 佑 村山 拓也 佐藤 卓也 﨑村 陽子

- 出版者

- 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.599-608, 2017-12-15

要旨:本研究では,半側空間無視(以下,USN)軽度3症例の自動車運転評価結果を分析し,評価中の行動面の特徴に加え,運転再開につながる要因を見出すことを目的とした.全症例のBITがカットオフ値以上を示す一方で,シミュレータ検査や実車評価での車両位置偏位,車線左への脱輪,右方向への接触などの特徴が観察された.また,再評価で運転再開可能となった症例では,運転に関する自己認識の改善がみられ,さらに全般性注意機能の改善が方向性注意機能の低下を補完した可能性が示唆された.USN軽度例の自動車運転評価では,シミュレータ検査や実車を用いて,潜在化したUSN症状のみならず,全般性注意機能の低下や病識の問題にも着目すべきである.

1 0 0 0 IR バビロン学会と古代学研究所 : 日本における古代オリエント学研究の黎明

- 著者

- 佐藤 進

- 出版者

- 立正大学人文科学研究所

- 雑誌

- 立正大学人文科学研究所年報. 別冊 (ISSN:02887681)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.37-48, 1996-03-20

- 著者

- 佐藤 寛

- 出版者

- 日本貿易振興機構アジア経済研究所研究支援部

- 雑誌

- アジ研ワールド・トレンド (ISSN:13413406)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.6, pp.4-7, 2005-06

1 0 0 0 OA 天使すぎるアイドルは何が過剰なのか : Nすぎる構文の意味

- 著者

- 佐藤 らな

- 出版者

- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部言語学研究室

- 雑誌

- 東京大学言語学論集 = Tokyo University linguistic papers (TULIP) (ISSN:13458663)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.TULIP, pp.279-293, 2019-09-30

「-すぎる」は、形態論的に非常に生産性が高く、動詞、形容詞、形容動詞に後接することが知られている。さらに、近年では「天使すぎる」ように、「-すぎる」が名詞に後接する例も主に口語的な表現においてしばしば現れるようになっている。本稿は、「-すぎる」が名詞に後接するものを「Nすぎる構文」と呼び、その意味を分析する。Nすぎる構文は名詞に結び付いた典型的な物語を背景に、そこに含まれる性質の過剰を表すことを主張する。

1 0 0 0 OA In-situ X線回折測定による構造変化の定量解析と材料開発への応用

- 著者

- 佐藤 眞直

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.259-262, 2014-08-31 (Released:2014-09-03)

- 参考文献数

- 6

X-ray diffraction technique is suitable for in-situ observation and quantitative analysis of phenomena occurring in manufacturing process of industries. Its time resolution has been progressed by applying synchrotron radiation. Two cases of industrial application of synchrotron radiation are introduced.

1 0 0 0 OA ネズミ科醤歯類にみられる咬合様式と咬筋深層停止部との関係

1 0 0 0 OA 胸部CTでの乳腺腫大所見から POEMS症候群の診断に至った1例

- 著者

- 前川 理沙 勝又 淳子 関 大成 日出山 拓人 佐藤 望 平 賢一郎 清水 潤 椎尾 康

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.11, pp.2316-2323, 2018-11-10 (Released:2019-11-10)

- 参考文献数

- 9

症例は39歳,男性.亜急性に進行する下肢筋力低下で入院した.末梢神経障害を認め,ステロイドで改善したが,減量開始から1年で症状が再燃した.再入院時の胸部単純CT(computed tomography)にて乳腺腫大を認め,女性化乳房がPOEMS(polyneuropathy,organomegaly,endocrinopathy,M-protein, skin changes)症候群(Crow-Fukase症候群)を疑う契機となり,血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)の高値や骨硬化性病変等から診断に至った.胸腹水や浮腫はなく,M蛋白は陰性であった.骨病変に対する放射線治療のみで良好な経過を得た.本例は女性化乳房の検出に胸部CTが有用であった.

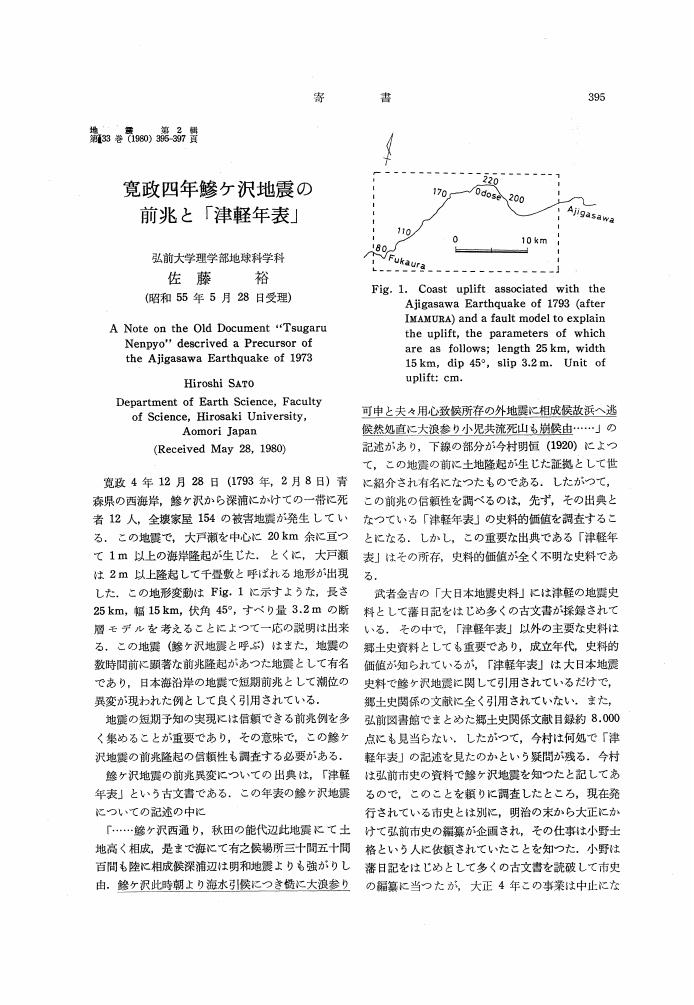

1 0 0 0 OA 寛政四年鰺ケ沢地震の前兆と「津軽年表」

- 著者

- 佐藤 裕

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.395-397, 1980-09-25 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 自了--琉球画人五大家の筆頭

- 著者

- 佐藤 文彦

- 出版者

- 沖縄県立芸術大学

- 雑誌

- 沖縄県立芸術大学紀要 (ISSN:09188924)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.93-111, 2000

1 0 0 0 多重解像度局所画像復号器の組み合わせによる視覚像の再構成

- 著者

- 内田 肇 宮脇 陽一 山下 宙人 佐藤 雅昭 田邊 宏樹 定藤 規弘 神谷 之康

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. NC, ニューロコンピューティング (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.588, pp.79-84, 2007-03-07

- 参考文献数

- 13

近年,機能的核磁気共鳴画像法(fMRI)と機械学習アルゴリズムを用いることで,視覚刺激の傾きや動き方向などヒト視知覚の一部を復号化できることが示されている.本研究では,ヒト視知覚の復号化を目的とし,被験者に提示した任意の画像をfMRI信号から再構成する.まず,fMRI信号から提示画像の局所平均コントラストを推定する局所画像復号器を解像度ごとに学習させた.次にそれら局所画像復号器の統合を,1)ピクセル基底表現,2)多重解像度基底表現, 3)fMRI信号の生成モデルに基づいたベイズ推定,の3種類で行った.その結果,任意の画像を高い精度で再構成できることがわかった.本手法を用いることで視覚野の詳細な情報表現・情報処理過程の解明が期待される.

1 0 0 0 OA 対話支援システムによる話題提示に向けた心拍変動の周波数解析

- 著者

- 五味 怜央奈 相澤 秀和 下川原(佐藤) 英理 山口 亨

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 知能と情報 (ISSN:13477986)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.5, pp.859-865, 2019-10-15 (Released:2019-10-15)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

人同士の対話を円滑に長続きさせるための手法の一つとして,対話支援システムによる適切なタイミングにおける話題提示が有効である.システムは対話中のユーザの状態を定期的に観測し,状態に合わせて話題提示の可否を決定する.そのため本論文では,対話支援システムによる話題提示に向けて,話題提示を行なうタイミングの知見を得るために対話実験を行ない,生体的評価指標として対話中に取得した心拍変動から算出される交感神経と副交感神経のバランス値LF/HFについて解析した.

1 0 0 0 OA ポリウレタン製人工心臓と培養細胞による血栓阻止法

1 0 0 0 農鍛冶における鍛造方法 (第2報):平鍬の製作工程と技術

- 著者

- 佐藤 次郎

- 出版者

- 農業食料工学会

- 雑誌

- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.4, pp.385-391, 1973

With the progress of power farming, the number of farmer's blacksmithies has been decreased every year, as their main jobs ars to produce and repair Japanese-hoes. But I believe that their traditional technique is unique and excelent, and worth transmiting.<br>Following is the representative process and technique of producing Japanese-hoes by farmer's blacksmithies in Fukushima prefecture.<br>1) SS4IP, soft steel is used most often as the base steel of the hoes. Tamahagane (steel made from iron sand), Nabehagane (pan-bottom substitute for steel) and Zenihagane (coin substitute for steel) are used as the substitute for hard steel, and Nabehagane is used most often among them. Nabehagane and Zenihagane, so called by farmer's blacksmithies, are both old cast irons.<br>2) Pine-charcoal or Chestnut-charcoal are always used in forging, as the temperature of heating rises rapidly with them. Most tools for forging are self-makes by farmer's blacksmithies.<br>3) Ordinarily, Japanese-hoes are made through five steps, that is, preparing, cutting, forging, quenching, and finishing, and the process consists of eighteen unit operations. The main operations of them are marking-off, chiseling, drowing down, teyori (twisting), tewari (cutting), forge welding, and quenching. The operation of forge welding consists of crushing Zenihagane of Nabehagane into small pieces, placing them on the base steel, and melting them by heating over 1100°C. After then the welded steel is forged ten to twelve times. Quenching is the operation of heating the hoe up to 850°C and putting it into water of 30°C. Forge welding and heat treatment are the most delicate techniques in making hoes.

<p> 本研究では非専門家にとっての論文タイトルの「面白さ」を得点化し,Twitterからの言及数が多い論文と言及されたことのない論文でこの得点に差があるかを検証した.Twitterからの言及数データはCeek.jp Altmetricsから収集し,2008年に出版された論文の中でTwitterからの言及回数が特に多い論文103本と,言及回数が0の論文の中からランダムに選択した100本を分析対象とした.4名の非専門家が各論文タイトルの「面白さ」を7段階で評価し,その点数の合計を「面白さ」得点と定義した.分析の結果,Twitterからの言及数が多い論文グループと,言及数が0の論文グループで「面白さ」得点には有意な差が存在し,Twitterからの言及数が多い論文の方がタイトルが「面白い」傾向が確認された.さらに,この差は分野別に分析しても確認された.</p>

1 0 0 0 OA アトマイズ法による金属微粉末の製造

- 著者

- 河合 伸泰 佐藤 義智 関 義和

- 出版者

- The Resources Processing Society of Japan

- 雑誌

- 資源処理技術 (ISSN:09124764)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.227-232, 1986-12-29 (Released:2009-06-05)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2 2

1 0 0 0 OA 対抗的分業論のゲーム論的定式化

- 著者

- 佐藤 嘉倫

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.1-14, 1987-10-01 (Released:2009-03-01)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

本稿の目的は媒介主体と被媒介主体の関係と相互作用に関する対抗的分業論を2人チキン・ゲームとして定式化することである。このための準備作業として、初めに次のことを明らかにする。すなわち媒介主体は(指導,支配)という戦略を取ることができ、被媒介主体は(異議申し立て,防衛)という戦略を取ることができる。そして媒介主体が指導戦略を選択し被媒介主体が異議申し立て戦略を選択する時、対抗的分業が成立する。 しかし対抗的分業はつねに成立するわけではない。このことは(指導,異議申し立て)という状態が両プレイヤーによってつねに選択されるわけではないことを意味する。つまり対抗的分業ゲームは支配戦略のないゲームである。そこで本稿ではこの対抗的分業ゲームをチキン・ゲームとして定式化する。 通常のゲームの規則では、対抗的分業は成立しない。そこで通常のゲームの規則とプレイヤーの行動基準を変更したS. J. Bramsの継起的ゲームを対抗的分業ゲームに適用する。そして東京ゴミ戦争、排ガス規制問題という事例の分析を通じて、対抗的分業が成立・失敗するメカニズムを明らかにする。