- 著者

- 和田 雄二郎

- 出版者

- 空襲・戦災を記録する会全国連絡会議

- 雑誌

- 空襲通信 : 空襲・戦災を記録する会全国連絡会議会報 (ISSN:21880743)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.46-49, 2017-08-05

1 0 0 0 OA 高校野球メディカルサポートにおける熱痙攣の発生状況について

- 著者

- 鳥居 久展 貴志 真也 吉川 則人 和田 哲宏 吉田 隆紀 小川 成敏 北村 有己子

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.32 Suppl. No.2 (第40回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.C0325, 2005 (Released:2005-04-27)

【目的】夏季のスポーツ活動における熱中症の問題は以前より指摘されている。なかでも熱痙攣は発生頻度が高く、一般的にも「筋肉がつる」といった表現で知られている。われわれは1998年から和歌山県高校野球連盟からの要請により全国高校野球選手権和歌山大会のメディカルサポートを和歌山県理学療法士協会協力のもと実施してきたが、試合中の熱痙攣の対処には苦難する場面が多いのが現状である。今回、過去のサポート中における熱痙攣の発生状況について調査し、現場での高校球児の熱痙攣の特徴や要因、今後の課題についての知見を得たので報告する。【方法】全国高校野球選手権和歌山大会における熱痙攣の発生率、発生時期、発生部位、ポジション別発生状況、試合復帰状況を過去5年間(2000~2004年)のサポートカルテより調査した。【結果】熱痙攣の発生率は、サポート総処置件数335件中24件と全体の7%であった。しかしその割合は増加傾向にあり2004年では全体の18%と高くなった。発生時期としては21件(88%)が試合後半の6回以降に発生しており、守備中11件、投球中7件、走塁中6件の順に多かった。発生部位は下腿13件(両側4、片側9)、両下肢全体4件、ハムストリングス3件(両側2、片側1)、片側下腿+ハムストリングス2件、全身性2件であった。ポジション別にみると投手8例、捕手1例、内野手8例、外野手7例で全員先発メンバーであった。投手は8例中7例が投球中に軸足側の下腿に発生しておりポジション特性がみられた。処置後、試合復帰可能だった例は16例(うち2例が試合中再発、1例が続行不可能)で、8例が試合復帰不可能となった。処置としては水分補給、アイシング、ストレッチ等の応急処置の他、イニング毎に状況確認を行い必要な処置を実施した。【考察】高校球児にとって夏の地方大会は甲子園に直結する重要な大会であり、その独特の緊張感と暑熱環境下での開催の為、選手の身体的・精神的疲労は大きいと考えられる。2004年度に発生率が高くなったのは大会中の最高気温が平均33°Cを超えるなど(2003年は同29°C)、環境要因が大きいと考える。ポジション別では投手の割合が高く、発生時期が試合後半、部位は下肢に集中しており、運動量、疲労との関係が大きいと考える。復帰状況では3人に1人が復帰不可能となっており、両下肢や全身性の痙攣を起こしていた為、回復に時間を要したことが原因である。試合中は自由飲水させているチームが多いが、自由飲水の場合必要量の60~70%程度しか摂取できていないともいわれ、今後はチームレベルでイニング毎の水分補給やミネラル分の補給を促す必要がある。それには各選手、チームの熱中症に対する知識を高めるとともに大会レベルでの取り組みが必要となるため、今後一層サポート側からの啓発活動を行っていく予定である。

1 0 0 0 IR 台風接近に伴う小地域の風

- 著者

- 大和田 道雄 三輪 英 橋本 寿朗

- 出版者

- 愛知教育大学地理学会

- 雑誌

- 地理学報告 (ISSN:05293642)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.32-44, 1981-07-01

1 0 0 0 OA 昆虫の病原糸状菌抵抗性機構と昆虫病原糸状菌の昆虫への感染機構

- 著者

- 和田 早苗 佐藤 大樹

- 出版者

- 社団法人 日本蚕糸学会

- 雑誌

- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.3, pp.3_161-3_168, 2013 (Released:2014-02-28)

- 参考文献数

- 60

1 0 0 0 OA 飛騨帯に産する変斑れい岩複合岩体のマグマ過程と形成場:

- 著者

- 上塘 斎 大和田 正明 加納 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.11, pp.637-647, 2011-11-15 (Released:2012-03-18)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1

飛騨帯は日本列島の骨格をなす地帯であり,主に各種深成岩類と高度変成岩類から構成される.飛騨帯中部地域の熊野川-長棟川地域には,飛騨帯の広域変成作用を受けた斑れい岩複合岩体が分布する.この複合岩体は火成岩組織をよく保存していることから,マグマ過程やマグマ形成場の検討に適している.本論文では,熊野川-長棟川斑れい岩複合岩体の産状と地球化学的性質について検討した.その結果,複合岩体を構成する全ての岩相はマグマ同士で共存し,それらのマグマは海洋プレートの沈み込む大陸縁辺部で形成されたと推察される.

1 0 0 0 ライオンのめがね

- 著者

- シャルル・ヴィルドラック原作 田付たつ子文 和田義三絵

- 出版者

- 新潮社

- 巻号頁・発行日

- 1951

- 著者

- 栗林 睦美 野﨑 美保 和田 充紀

- 出版者

- 富山大学人間発達科学部

- 雑誌

- 富山大学人間発達科学部紀要 = Memoirs of the Faculty of Human Development University of Toyama (ISSN:1881316X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.135-149, 2018-03-16

本研究では,知的障害者の学校卒業後が豊かで充実したものとなるためには,卒業前にどのような取組が求められているのかについて検討することを目的として,就労・生活・余暇の視点で卒業生の保護者を対象とした実態調査を行った。就労では人間関係・コミュニケーションなどで困難はあるが,職場の人が相談相手となることで,就労の安心充実につながっている現状がうかがえた。生活や余暇については家族と一緒にすごし,困難には家族が対応している割合が高かった。「親亡き後の将来の生活への不安」や「家族とだけではなく友達や支援者と余暇を過ごすこと」「余暇のレパートリーを増やすこと」等の生活や余暇に対する課題も見出された。卒業後の長い生活を見据え「相談できる機関等の情報」「余暇に関する学習の機会」など,学校教育に求められることや取り入れていくべき内容についての示唆が得られた。

- 著者

- 和田 充紀 水内 豊和

- 出版者

- 富山大学人間発達科学部

- 雑誌

- 富山大学人間発達科学部紀要 = Memoirs of the Faculty of Human Development University of Toyama (ISSN:1881316X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.45-53, 2018-03-16

本研究では,特別支援学校における主権者教育の現状を明らかにし,知的障害のある生徒に必要な教育内容,卒業後も社会を構成する一員である自覚をもち安心して意欲的に選挙権を行使できるようにするために必要な内容や方法を検討するための基礎資料を得ることを目的として,全国の知的障害特別支援学校を対象として主権者教育の現状と課題について調査を実施した。その結果,知的障害特別支援学校において,9割以上の学校において主権者教育に取り組んでいる現状が示された。自治体による出前授業を利用し,選挙管理委員会から選挙用具を借用する取り組みは生徒の理解と関心を高めていることがうかがえた。課題としては,知的障害者用の授業用資料の充実や,学校全体での教育の充実,そして卒業後も社会につなげていくためには,家庭や選挙管理委員会との連携と実際の投票時の配慮などが示された。

1 0 0 0 OA 酒井家牛込別業御成之記

1 0 0 0 OA BYOD を活用した授業支援システムの開発と評価

- 著者

- 和田 康宏 大西 克実 中野 秀男

- 雑誌

- 情報学 (ISSN:13494511)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.1-18, 2014

- 著者

- 森 友哉 和田 義弘 首藤 和香 古沢 浩 亀田 直弘 増田 光俊 清水 敏美

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.65, 2010

- 著者

- 和田 卓郎 玉手 ひろみ

- 出版者

- 恩賜財団済生会

- 雑誌

- 済生 (ISSN:1343571X)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.8, pp.6-9, 2015-08

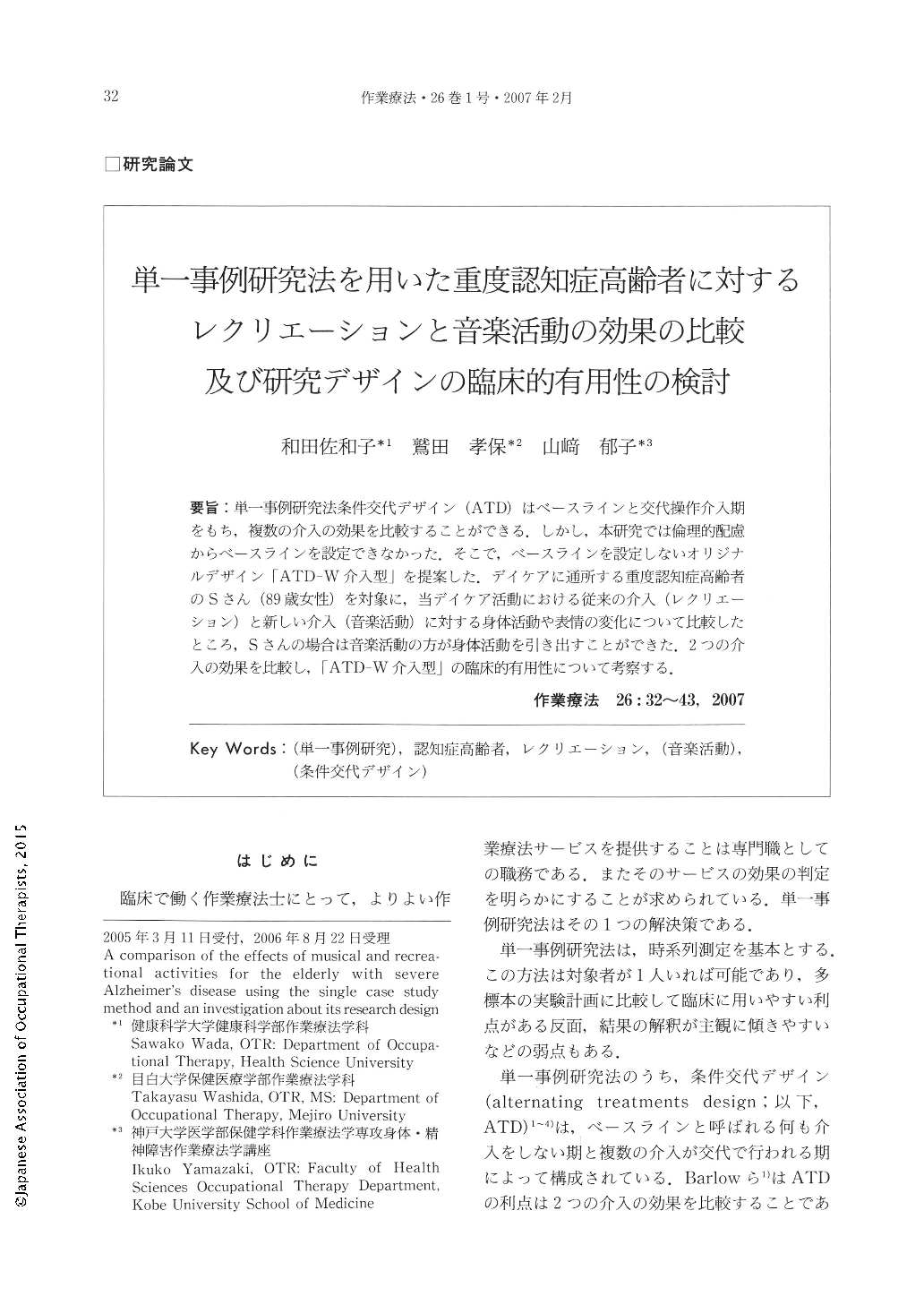

- 著者

- 和田 佐和子 鷲田 孝保 山﨑 郁子

- 出版者

- 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.32-43, 2007-02-15

要旨:単一事例研究法条件交代デザイン(ATD)はべ一スラインと交代操作介入期をもち,複数の介入の効果を比較することができる.しかし,本研究では倫理的配慮からべ一スラインを設定できなかった.そこで,べ一スラインを設定しないオリジナルデザイン「ATD-W介入型」を提案した.デイケアに通所する重度認知症高齢者のSさん(89歳女性)を対象に,当デイケア活動における従来の介入(レクリエーション)と新しい介入(音楽活動)に対する身体活動や表情の変化について比較したところ,Sさんの場合は音楽活動の方が身体活動を引き出すことができた.2つの介入の効果を比較し,「ATD-W介入型」の臨床的有用性について考察する.

1 0 0 0 OA 東海地域における方言使用と印象

1 0 0 0 多細胞動物の誕生と脊椎動物への道 (生物の多様性と進化<特集>)

- 著者

- 和田 洋 佐藤 矩行

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 科学 (ISSN:00227625)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.p230-237, 1993-04

1 0 0 0 信州の芽葺民家にみる棟束の建築的意義

- 著者

- 遠藤 由樹 土本 俊和 吉澤 政己 和田 勝 西山 マルセーロ 笹川 明

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.532, pp.215-222, 2000

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 4 4

This paper traces the transition of the thatched vernacular house in Shinshu area from the medieval to the post-medieval. It targets the post between the ridge and the beam in Sasu-gumi which is one of the roof truss structures. The post tends to be seen in the upper class's house during the initial stage of the post-medieval era. The post probably comes from the post called Munamochi-bashira which can independently stand from the earth directly to the ridge in the medieval vernacular house. The paper concludes that the post forms important links which are missed between them.

1 0 0 0 IR 視覚伝達デザイン作品における反復表現についての考察

- 著者

- 和田 七洋

- 出版者

- 鹿児島大学

- 雑誌

- 鹿児島大学教育学部研究紀要. 人文・社会科学編 (ISSN:03896684)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, pp.89-87, 2011

同じモティーフを反復的に使用することは視覚伝達デザイン作品においてよく見られる表現の一つである。モティーフをそのように利用することによって個と全体を同時に表し、それが与える印象は、その使われ方によって異なる。この論考では反復表現が使われている視覚伝達デザイン作品を収集、鑑賞し、それらの効果について考察を行い、それをもとに作られた自身の作品について述べる。

1 0 0 0 OA ホンヤドカリ属における性成熟後の成長と繁殖の資源配分

1 0 0 0 エドゥアルド・ブルジャーロフ

1 0 0 0 IR 闇の中への照射 : モーム『コスモポリタンズ』の手法について

- 著者

- 和田 正美 Masami WADA 明星大学日本文化学部言語文学科 Department of Japanese and Comparative Literature College of Japanese Culture Meisei University

- 出版者

- 明星大学日本文化学部・言語文化学科

- 雑誌

- 明星大学研究紀要. 日本文化学部・言語文化学科 = Bulletin of Meisei University. Department of Japanese and Comparative Literature, College of Japanese Culture (ISSN:13444387)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.41-50, 2002-03-25