1 0 0 0 IR 熱烈歓迎お茶大生(近況・随筆)

- 著者

- 和田 明子

- 出版者

- お茶の水地理学会

- 雑誌

- お茶の水地理 (ISSN:02888726)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.75-76, 1987-05-06

1 0 0 0 OA 航空機動衛生隊に搬送を依頼した重症呼吸不全患児の搬送経験

- 著者

- 片山 洋一 巽 博臣 堀 司 菅原 康介 島田 朋和 和田 沙矢香 山口 大介 升田 好樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.5, pp.403-404, 2018-09-01 (Released:2018-09-01)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 南西諸島産真珠貝類三種の電気泳動的変異〔英文〕

- 著者

- 和田 克彦

- 出版者

- 水産庁養殖研究所

- 雑誌

- 養殖研究所研究報告 (ISSN:03895858)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.p1-10, 1982

南西諸島(奄美大島,沖縄島,西表島)の4地点から採集したアコヤガイ属の三種,アコヤガイPinctada fucata,モスソアコヤガイP. albinaおよびミドリアオリガイP. macultaの種内および種間の遺伝的変異を電気泳動法で調べた。すなわちデンプンゲル法によりロイシンアミノペプチダーゼ(LAP),テトラゾリウムオキシダーゼ(TO)および筋肉蛋白(MP)のバンドを支配する計4遺伝子座にある遺伝子の頻度などを比較した。LAPバンドを支配する2遺伝子座(Lap1,Lap2)には,前者で6個(アコヤガイ)および7個(ミドリアオリガイ)の遺伝子がみられ,後者では4個(アコヤガイおよびモスソアコヤガイ)および6個(ミドリアオリガイ)の遺伝子の存在が推定された。TOのバンドはダイマー型パターンを示し1遺伝子座(To)にある4遺伝子に支配されると考えられた。MPの2つのゾーンのうち陽極側のバンドについてはアコヤガイとミドリアオリガイでMp遺伝子座にある2つの遺伝子が推定され,モスソアコヤガイではそれらと泳動度の異なる一本のバンドのみが検出され変異がみられなかった。4遺伝子座のほとんどの遺伝子頻度に種間で差がみられた。これらのバンドパターンや遺伝子頻度の差は種の同定に役立つと考えられる。また種内の地域による遺伝子頻度の差はアコヤガイで他の2種よりやや大きかった。

- 著者

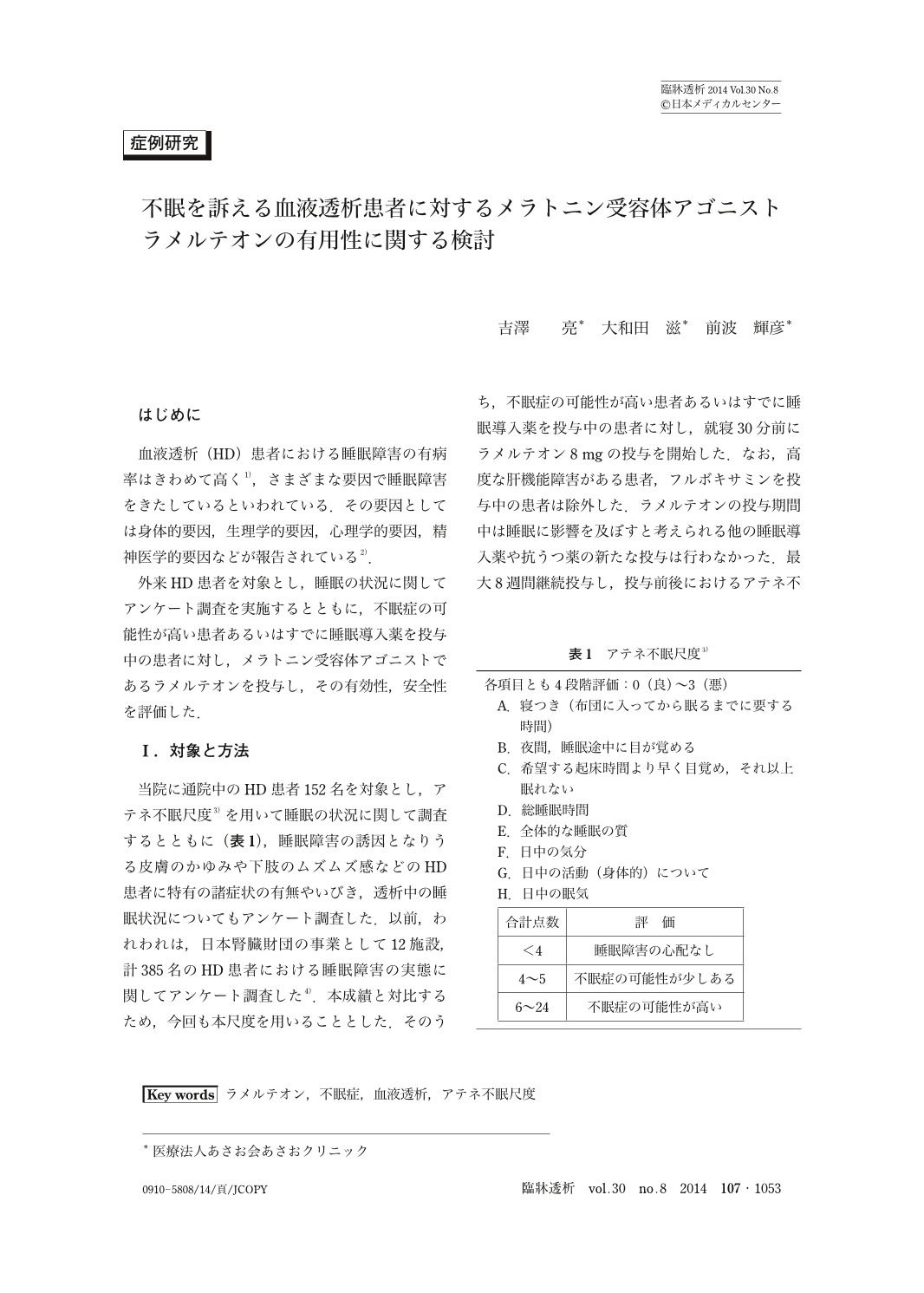

- 吉澤 亮 大和田 滋 前波 輝彦

- 出版者

- 日本メディカルセンター

- 雑誌

- 臨牀透析 (ISSN:09105808)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.8, pp.1053-1058, 2014-07-10

不眠を訴える血液透析患者に対するメラトニン受容体アゴニストラメルテオンの有用性について検討した。通院中の血液透析(HD)患者152例を対象とした。アテネ不眠尺度の合計点が6点以上で不眠症の可能性の高い患者は75例であった。また、ラメルテオン以外の睡眠導入薬をすでに服用している患者は36.2%(55例)であった。睡眠導入薬をすでに服用している患者または不眠症の可能性が高い54例を対象として、ラメルテオンを開始し、10例が脱落した。アテネ不眠尺度は、投与後有意な改善を認めた。他の睡眠導入薬が併用されていた36例中27例が減量もしくは中止が可能となった。午前、午後、夜間透析ともにアテネ不眠尺度は有意に改善した。

- 著者

- 大和田 隆夫 飯野 久栄 石間 紀男

- 出版者

- 農林省食品総合研究所

- 雑誌

- 食品総合研究所研究報告 (ISSN:03019780)

- 巻号頁・発行日

- no.40, pp.p64-70, 1982-03

西瓜とメロンの糖および酸含量を測定し,同時に官能検査を行ない次のような結果を得た。1. 西瓜の酸は極めて少ないので,食味への寄与度は無視しうるとみなされ,従って糖によってのみ食味的品質が影響される。Bxより0.5を差し引くことによって,糖度の高い全糖の推定値が得られ,Bxが総合品質の指標となりうるとみなされた。総合的品質として合格するのはBx9.0以上のときであった。2. メロンは西瓜と同様に,酸が極めて少ないので,食味への与寄度は無視しうる。従って,全糖即ち,Bxによって食味的品質の指標となりうる。Bxより全糖を推定するための差し引き値は品種によって異なる。その差引値はプリンスメロンの場合,2.5,ルナ,アスコットメロンの場合は1.0であった。総合的品質として合格するのはBx10以上のときであった。

1 0 0 0 光音響分光法を用いた植物光合成の解析

- 著者

- 小島 秀夫 鈴木 隆之 多和田 昌弘 高倍 昭洋 下山 宏

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. OME, 有機エレクトロニクス

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.473, pp.1-6, 1998-01-20

- 参考文献数

- 4

近年光音響分光法 (PAS) は、試料を前処理無しで、非破壊的に測定できることから、生体の分野、特に光合成関連の研究に対して、非常に多く使用されてきている。本研究では、光音響分光装置を製作し、植物光合成の測定を試みた。同時に、密閉型光音響セルの問題点を改良したOpen Photoacoustic Cell (OPC) を製作し、測定を行った。その結果、OPCを使用した測定法は、密閉型セルよりも光合成の活性が高い状態で測定できることが分かった。

1 0 0 0 東京都立川市大和田遺跡

- 著者

- 立川市大和田遺跡調査会編

- 出版者

- 立川市教育委員会

- 巻号頁・発行日

- 1983

1 0 0 0 超臨界二酸化炭素リーチング法による硝酸プルトニウム(IV)の分離

- 著者

- 富岡 修 今井 智紀 目黒 義弘 中島 幹雄 津島 悟 山本 一良 和田 隆太郎 山本 誠一

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会 年会・大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, pp.511, 2005

次世代の革新的核燃料サイクルにおける廃棄物処理処分のコスト低減や安全性の向上のため,ウランやプルトニウム汚染物を除染する方法の開発が重要である.著者らは二次廃棄物発生量の少ない超臨界二酸化炭素リーチング(SFL)法を技術的な基盤とし,それらの汚染物を除染する方法を開発している.本研究では,プルトニウム除染へのSFL法の適用性を調べることを目的とし,硝酸プルトニウムPu(NO<SUB>3</SUB>)<SUB>4</SUB>を付着させた海砂試料から硝酸-TBP錯体を反応剤として含むSF-CO<SUB>2</SUB>を用いてプルトニウムを除去し,それに及ぼすSFL操作条件の影響を明らかにした.TRU汚染物として硝酸プルトニウム付着海砂試料を用い,SFL法により除染を行った結果,約81%のプルトニウムを分離することができ,4価プルトニウムイオンと硝酸,TBPからなる錯体がSF-CO<SUB>2</SUB>中に溶解し,固体試料からプルトニウムを除去できることを明らかにした.プルトニウムの分離反応は30分以内にほぼ平衡に達しており,それ以上反応時間を長くしても除染率は向上しなかった.検討した圧力,反応剤使用量の範囲では,これらの除染率への影響は小さかった.若干ではあるが,温度上昇とともに除染率は向上した.

1 0 0 0 趙翼『廿二史箚記』譯注--小引・卷一(上)

- 著者

- 水上 雅晴 和田 敬典

- 出版者

- 北海道中国哲学会

- 雑誌

- 中国哲学 (ISSN:02871742)

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.167-209, 2005-03

1 0 0 0 テナガエビ類の採集に用いるエビ篭の構造と使用人工餌料

- 著者

- 中田 和義 和田 信大 荒木 晶 浜野 龍夫

- 出版者

- 水産増殖談話会

- 雑誌

- 水産増殖 (ISSN:03714217)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.263-274, 2005-09-20

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 3

テナガエビ類を効果的に採集できるエビ篭の構造と使用人工餌料について検討するため、1)エビ篭に入れた人工藻体、2)エビ篭の入り口の直径、3)エビ篭に用いる人工餌料がテナガエビ類の採集効率に及ぼす効果を調べる野外実験を実施した。エビ篭に人工藻体を入れ、篭の内部をテナガエビ類の隠れ場所に似せても、採集個体数は変わらなかった。一方、エビ篭の入り口の直径は採集個体数に大きく影響し、採集効率は直径40~50mmで最適であったが、40mmは50mmよりもモクズガニの混獲を防ぐ効果が高かった。人工餌料の実験では、餌料1(ウナギ育成用配合飼料)、餌料2(餌料1にイカ内臓ソリュブル吸着飼料とオキアミエキスを混ぜた餌料)ともに冷凍サンマと同等の採集効果を期待できた。以上の結果から、テナガエビ類の採集では、入り口の直径を40mmとしたエビ篭に、常温での長期保存が可能で、餌料2よりも安価な餌料1を用いる方法が良いと結論づけた。これらの条件を伴うエビ篭と、市販のカニ篭(餌料は冷凍サンマ)を用いて、8河川4湖沼で採集比較実験を行ったところ、テナガエビ類はエビ篭のみで採集され、エビ篭はテナガエビ類の採集に有効であることが示された。また、このエビ篭は他のエビ類やザリガニ類に対しても採集効果が高かった。

1 0 0 0 OA 岐阜県可児盆地に分布する蜂屋層最下部栃洞溶結凝灰岩部層のジルコンU-Pb年代

- 著者

- 新正 裕尚 古川 邦之 折橋 裕二 外西 奈津美 和田 穣隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.7, pp.533-538, 2018-07-15 (Released:2018-08-18)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 6

岐阜県南部に分布する可児層群の最下部を占める蜂屋層は第一瀬戸内累層群東部で最も古い地層であり,主に非海成の火砕岩類からなる.蜂屋層最下部の栃洞溶結凝灰岩部層の溶結凝灰岩から分離したジルコンのレーザーアブレーションICP-MSによるU-Pb年代測定を行ったところ,238U-206Pb年代の加重平均として22.38±0.17Ma(2σ)が得られた.この年代は蜂屋層の堆積開始時期を拘束する.分析を行った溶結凝灰岩試料の蛍光X線分析による全岩主成分・微量元素組成を併せて報告する.

1 0 0 0 OA 3.薬剤性急性腎障害

- 著者

- 古市 賢吾 和田 隆志

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.5, pp.1088-1093, 2014-05-10 (Released:2015-05-10)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

薬剤性急性腎障害は日常臨床のなかで常に発症する可能性のある病態である.軽微な急性腎障害であっても長期腎予後に影響がある事が明らかになり,急性腎障害を起こし得る薬剤の使用には十分な注意が必要である.また,それら薬剤の使用の際には,急性腎障害発症の有無に注意して経過を確認する必要がある.さらに,主要な薬剤の障害機序や急性腎障害が発症しやすい状況を理解し,発症を未然に防ぐことが重要である.

1 0 0 0 OA 二次救急病院に勤務する救急救命士有資格者に対する病院職員からの評価

- 著者

- 久米 梢子 岡本 博照 久保 佑美子 神山 麻由子 和田 貴子

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.5, pp.645-656, 2016-10-31 (Released:2016-10-31)

- 参考文献数

- 10

救急救命士有資格者を雇用した二次救急病院7施設の職員(医師,看護師,コメディカル,事務職員)を対象として,救急救命士有資格者の有用性・必要性の評価と彼らに行ってほしい業務について調査した。回答者481人のうち約7割の職員が救急救命士有資格者を必要で役立つと評価していた。また,彼らに行ってほしい業務として「胸骨圧迫」「救急外来でのトリアージ」「バイタルチェック」「救急車からの電話対応」「転院搬送の付き添い」が挙げられ,救急救命士有資格者の約7割以上がその業務を実際に行っていることが判明した。病院前救護で活躍する救急隊員のための資格である救急救命士であるが,その有資格者は二次救急病院でも活躍可能な人材であることが示唆された。しかし,救急救命士有資格者の不明瞭な業務内容とその存在の不明確さについて疑問視され,有資格者を活用するには業務内容の基準化や教育内容に関する議論が必要と思われる。

1 0 0 0 (U-P-1)2013年7月28日 山口・島根豪雨災害の調査

- 著者

- 川村 喜一郎 仁田 彩 藤井 美南 古賀 源 中嶋 新 濱田 毬 和田 彩花 坂口 有人 金折 裕司 日本地質学会西日本支部・山口大学合同調査団

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, 2013

1 0 0 0 OA [論説] 国民戦線によるライシテ言説の構築 --パリ同時多発テロ事件を受けて--

- 著者

- 和田 萌

- 出版者

- 京都大学大学院人間・環境学研究科 社会システム研究刊行会

- 雑誌

- 社会システム研究 = Socialsystems : political, legal and economic studies (ISSN:13434497)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.55-67, 2018-03-27

1 0 0 0 近畿地方における靫形埴輪2類の展開と背景

- 著者

- 和田 一之輔

- 出版者

- 古代学協会

- 雑誌

- 古代文化 = Cultura antiqua (ISSN:00459232)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.4, pp.463-482, 2017-03

1 0 0 0 ロシア革命百周年記念討論会

- 著者

- 和田 春樹 塩川 伸明 宇山 智彦 池田 嘉郎 長縄 宣博 松里 公孝

- 出版者

- ロシア史研究会

- 雑誌

- ロシア史研究 = История России (ISSN:03869229)

- 巻号頁・発行日

- no.99, pp.26-61, 2017

- 著者

- 鍵和田 賢

- 出版者

- [歴史学会] ; 1976-

- 雑誌

- 史潮 (ISSN:0385762X)

- 巻号頁・発行日

- no.82, pp.24-45, 2017-12

- 著者

- 佐和田 敬司

- 出版者

- 早稲田大学法学会

- 雑誌

- 人文論集 (ISSN:04414225)

- 巻号頁・発行日

- no.54, pp.1-18, 2015