801 0 0 0 女子大学生による暑熱環境下におけるパンティ-ストッキングの着用評価

- 著者

- 成瀬 正春 内田 有紀

- 出版者

- 金城学院大学

- 雑誌

- 金城学院大学論集 家政学編 (ISSN:02868237)

- 巻号頁・発行日

- no.37, pp.75-83, 1997

418 0 0 0 OA 日本の地理学は『銃・病原菌・鉄』をいかに語るのか―英語圏と日本における受容過程の比較検討から―

- 著者

- 二村 太郎 荒又 美陽 成瀬 厚 杉山 和明

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.225-249, 2012-12-31 (Released:2013-01-31)

- 参考文献数

- 67

- 被引用文献数

- 3 1

生理学・生物地理学の研究者であるジャレド・ダイアモンドが1997年に上梓したノンフィクション『銃・病原菌・鉄』は,一般書として英語圏で幅広い読者を獲得し,2000年に刊行された日本語版も売れ行きを大きく伸ばしていった.地理的条件の違いがヨーロッパ(ユーラシア)の社会経済的発展を優位にしたと主張する本書については,そのわかりやすさとダイナミックな内容ゆえに多くの書評が発表された.しかしながら,本書は英語圏では地理学者をはじめ学術界から数々の強い批判を受けてきたのに対し,日本では多方面から称賛されており,また地理学者による発信は皆無に近い.本稿は主に書評の検討を通して英語圏と日本における本書の受容過程を精査し,その差異と背景について明らかにする.また,これらの検討を通じて本稿では,諸外国からの地理学的研究成果の積極的な導入が必要であるとともに,より批判的な視点が求められることを論じていく.

- 著者

- 二村 太郎 荒又 美陽 成瀬 厚 杉山 和明

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.225-249, 2012

- 被引用文献数

- 1

生理学・生物地理学の研究者であるジャレド・ダイアモンドが1997年に上梓したノンフィクション『銃・病原菌・鉄』は,一般書として英語圏で幅広い読者を獲得し,2000年に刊行された日本語版も売れ行きを大きく伸ばしていった.地理的条件の違いがヨーロッパ(ユーラシア)の社会経済的発展を優位にしたと主張する本書については,そのわかりやすさとダイナミックな内容ゆえに多くの書評が発表された.しかしながら,本書は英語圏では地理学者をはじめ学術界から数々の強い批判を受けてきたのに対し,日本では多方面から称賛されており,また地理学者による発信は皆無に近い.本稿は主に書評の検討を通して英語圏と日本における本書の受容過程を精査し,その差異と背景について明らかにする.また,これらの検討を通じて本稿では,諸外国からの地理学的研究成果の積極的な導入が必要であるとともに,より批判的な視点が求められることを論じていく.

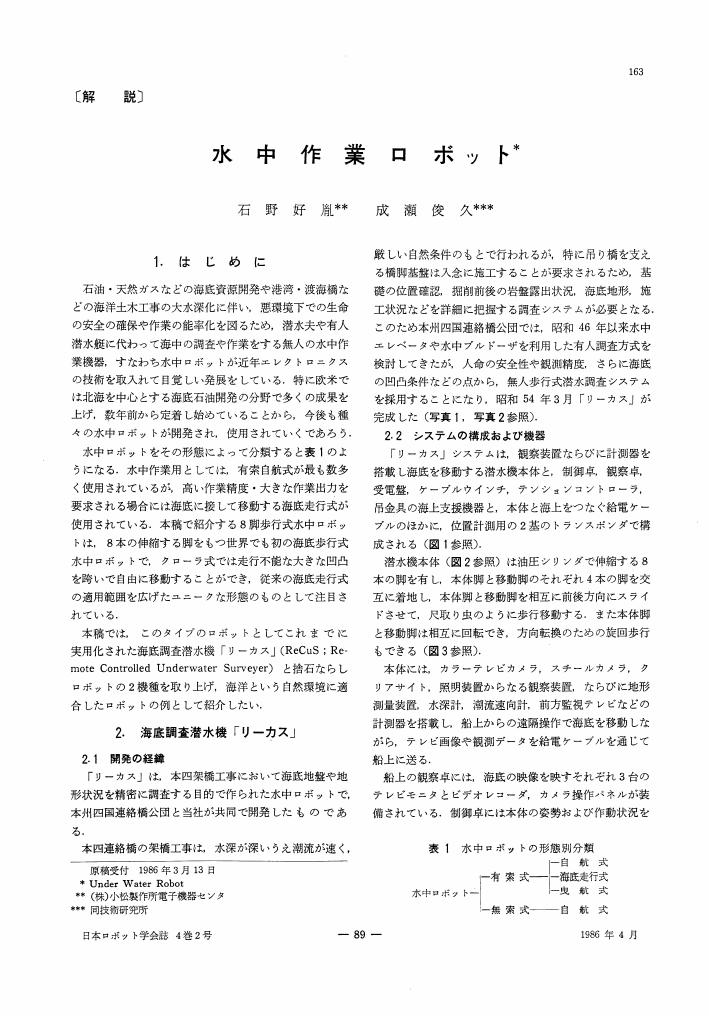

62 0 0 0 OA 水中作業ロボット

- 著者

- 石野 好胤 成瀬 俊久

- 出版者

- The Robotics Society of Japan

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.163-170, 1986-04-15 (Released:2010-08-25)

- 著者

- 中島 広喜 成瀬 貫

- 出版者

- 日本甲殻類学会

- 雑誌

- CANCER (ISSN:09181989)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.59-63, 2020-08-01 (Released:2020-09-09)

- 参考文献数

- 10

A mantis shrimp species of the family Nannosquillidae, Pullosquilla pardus (Moosa, 1991), is reported from the Ogasawara and Ryukyu Islands. This report represents the first record of P. pardus from the Japanese waters. The record from Anijima, Ogasawara Islands, expands the distributional range of the species to the north.

22 0 0 0 ヘパリン類似物質の保湿作用メカニズム

- 著者

- 石井 律子 片岡 正憲 細川 佐知子 土肥 孝彰 當別當 健司 平野 尚茂 榎本 愛 安藝 裕美 成瀬 友裕

- 出版者

- 日本皮膚科学会西部支部

- 雑誌

- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.51-56, 2007 (Released:2007-03-05)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2 3

ヒルドイド製剤の有効成分であるヘパリン類似物質の保湿作用メカニズムを解明するために,角層の水分保持機能とバリア機能に対する作用を実験的ドライスキンモデルにおいて検討した。ドライスキンモデルは,ヘアレスマウスの背部にアセトン/エーテル(1:1)混液と蒸留水(A/E/W)を1日1回,8日間処置して作製した。ヒルドイド®ソフトまたはヘパリン類似物質を含まない基剤は,A/E/W処置開始翌日より1日1回(100mg),7日間塗布した。A/E/W処置により,角層水分量と天然保湿因子である遊離アミノ酸の量は有意に減少し,経表皮水分蒸散量(TEWL)は有意に上昇した。また,角層細胞間脂質のラメラ構造は破綻していた。病理組織学的には,表皮の肥厚が観察された。ヒルドイド®ソフトを反復塗布すると,A/E/W処置による角層水分量の減少とTEWLの上昇は有意に抑制され,角層中の遊離アミノ酸量は有意に増加した。また,角層細胞間脂質のラメラ構造には回復傾向が認められ,表皮の肥厚は顕著に抑制された。以上の結果から,ヘパリン類似物質はドライスキンにおける角層の水分保持機能とバリア機能の低下を改善し,両機能の改善には主に天然保湿因子の増加が関与しており,角層細胞間脂質のラメラ構造の回復促進も一部,関与していると考えられた。

- 著者

- 木下 豪太 平川 浩文 佐藤 拓真 村上 翔大 成瀬 未帆 米澤 悟

- 出版者

- 公益財団法人 自然保護助成基金

- 雑誌

- 自然保護助成基金助成成果報告書 (ISSN:24320943)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.11-23, 2020-01-10 (Released:2020-01-10)

- 参考文献数

- 19

北海道では国内外来種であるニホンテン(Martes melampus)が分布を拡大しており,在来種クロテン(M. zibellina)の生息域を狭めている.本研究では,現在両種の分布境界となっている石狩低地帯を中心に両種の生息調査を行うとともに,新たなDNAマーカーによる集団構造解析を行った.その結果,石狩低地帯に位置する2 つの丘陵(野幌と馬追)でクロテンの生息を確認し,野幌では両種が2km以内で確認され,境界がほぼ確定できた.本研究で作成したマイクロサテライトを用いて馬追と野幌で収集した糞サンプルのDNA解析に成功した.マイクロサテライトマーカーとMIG-seqにより得られたSNPを用いた解析では,クロテンとニホンテンは遺伝的に明瞭に分けられること,北海道のクロテンは分布の東西で遺伝的な偏りがあることが示された.今後は両種の分布隣接地での生態調査を行うとともに,遺伝的集団構造を踏まえた長期的な分布変化のモニタリングが必要である.

16 0 0 0 OA モデル実験から理解する沖積河川の堆積・侵食・地形発達作用

- 著者

- 成瀬 元

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, no.1, pp.441-452, 2023-08-09 (Released:2023-08-09)

- 参考文献数

- 32

このワークショップでは,堆積地質学で用いられるモデル実験を体験し,その意義について議論する.まず,小型の水路を使って沖積河川を模した実験を行う.この実験では沖積河川を流れる土砂の流量や粒度を変化させ,河川地形に与える影響を検討する.水路の下流端に堰を設け,海や湖・ダムへそそぐ河川の地形発達作用を観察する.次に,簡便な数値モデルを用いて2種類の数値実験を行う.一つ目の実験は土砂流量を変化させることで起こる河川地形変化を再現する.二つ目の実験は水平2次元格子モデルによるベッドフォームの形成実験である.計算領域の格子間で土砂を流入・流出させ,ベッドフォームが発達し移動する様子を観察する.これらの実験を通じて,モデル化により複雑な自然現象の本質を抽出することの楽しみが参加者に伝わることを主催者は期待している.

15 0 0 0 OA 大日本人物誌 : 一名・現代人名辞書

- 著者

- 成瀬麟, 土屋周太郎 編

- 出版者

- 八紘社

- 巻号頁・発行日

- 1913

14 0 0 0 OA 東京2020五輪大会におけるホストタウン―登録自治体へのアンケート調査結果報告―

- 著者

- 成瀬 厚

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.180-196, 2022 (Released:2022-07-01)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 2

本稿は,東京2020五輪大会で実施されたホストタウンについて,登録自治体にアンケートを行い,回答を分析することでその全体像を把握したものである.世界中から集まる出場選手のために事前合宿の場所を日本全国から募るホストタウン政策は,国際交流を行う目的も有する.アンケートで集まった226件の回答では,事業の主目的として6割が事前合宿を,4割が国際交流を,それぞれ志向する結果となった.事業計画では,トレーニングが7割,スポーツによる交流事業が7割,レセプション・パーティも6割で,それぞれ計画されていた.選手団の国内での移動費や宿泊費は自治体が賄い,事業に伴う施設整備を行わない自治体が半数を占め,職員の再配置や研修を行う自治体は多くなかった.ホストタウンは相手国・地域の受け入れ競技選手の出場が決定する時期と前後して計画され,選手が競技に集中すべきところで交流事業を行わなければならないといういくつかの矛盾も確認できた.

14 0 0 0 OA 曹丕のことども : 髑髏と感傷

- 著者

- 成瀬 哲生

- 出版者

- 北海道大學文學部

- 雑誌

- 北海道大學文學部紀要 (ISSN:04376668)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.163-198, 1983-11-05

13 0 0 0 OA 『Hanako』の地理的記述に表象される「東京女性」のアイデンティティ

13 0 0 0 伝統と啓蒙 : 近世ドイツの思想と宗教

12 0 0 0 OA 京料理における一番だしのグルタミン酸含有量と香気成分について

- 著者

- 成瀬 宇平 角田 文 加藤 真理 秋田 正治 村松 啓義 Uhei NARUSE Aya TSUNODA Mari KATO Masaharu AKITA Takayoshi MURAMATSU

- 雑誌

- 鎌倉女子大学紀要 = The journal of Kamakura Women's University (ISSN:09199780)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.141-145, 2003-03-31

京料理の手法を参考に昆布だし汁のグルタミン酸量とだしの調製条件との関連について検討し,さらに昆布だしにかつお節を加えた「一番だし」の香気成分についてガスクロマトグラフィーマススペクトロメトリー(GC-MS)を用いて検討し,次の結果を得た。1)だし汁を調製する水の温度は60℃,昆布の浸漬時間が60分間のだし汁のグルタミン酸量は他の条件に比べて多かったため,京料理のだしを調製する方法は本実験と一致した。2)京料理では昆布に利尻昆布を使用するのは,濃度の薄いだしをとるためと考えられる。3)一番だしの主な香気成分はかつお節由来の成分であった。

12 0 0 0 ヘパリン類似物質の保湿作用メカニズム

- 著者

- 土肥 孝彰 石井 律子 細川 佐知子 平野 尚茂 成瀬 友裕

- 出版者

- 日本皮膚科学会西部支部

- 雑誌

- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.44-50, 2007 (Released:2007-03-05)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 2 4

角層内の水分は, 結合水と自由水の状態で存在しており, 結合水はさらに1次結合水と2次結合水に細分化される。また, 角層細胞間脂質はラメラ構造を形成し, 角層内の水分を2次結合水として捕捉し, 水分保持に大きく関与していることが知られている。そこで, 我々はヘパリン類似物質の保湿作用メカニズムを明らかにする目的で, 結合水量及びラメラ構造に対する作用をin vitro及びin vivoにて検討した。In vitroでは, 卵黄レシチンからラメラ構造を作製し, ヘパリン類似物質添加によるラメラ構造中の結合水量の変化を示差走査熱量計により測定した。ヘパリン類似物質は, ラメラ構造中の結合水量を有意に増加させ, その作用は添加水量に応じて増加する傾向が認められた。in vivoでは, モルモット腹部皮膚にラウリル硫酸ナトリウム処置により実験的ドライスキンを作製し, ヘパリン類似物質を含有するヒルドイド®ローションを5日間反復塗布した後, 角層を採取し, 結合水量の測定, 吸熱ピークパターン解析, 及び電子顕微鏡によるラメラ構造観察を実施した。実験的ドライスキンで破綻した角層細胞間脂質のラメラ構造は, ヒルドイド®ローション反復塗布により回復し, 角層中の結合水量も有意に増加していた。以上の結果から, ヘパリン類似物質の保湿作用は角層細胞間脂質のラメラ構造の回復促進と2次結合水量の増加に基づくものと考えられた。

11 0 0 0 OA 場所名と記号体系

- 著者

- 成瀬 厚

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 地理学評論 (ISSN:13479555)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.3, pp.172-175, 2003-03-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 3 1

- 著者

- 成瀬 暢也

- 出版者

- 解放出版社

- 雑誌

- 部落解放 (ISSN:09143955)

- 巻号頁・発行日

- no.693, pp.12-21, 2014-05

10 0 0 0 OA 遠近法主義に抗う現代風景芸術 ——芸術を対象とする景観研究——

- 著者

- 成瀬 厚

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.5, pp.413-435, 2013-09-01 (Released:2017-12-08)

- 参考文献数

- 123

- 被引用文献数

- 1

景観研究は多様化している.日本では工学分野を中心に景観は多分野で議論されている.英語圏地理学では,景観の視覚的側面を重視する歴史研究から現代芸術を対象とした動向がある.本稿では,遠近法主義の概念を歴史研究から整理するとともに,現代芸術を対象とした近年の景観研究を整理した.ドイツの画家リヒターに関する美学研究を参照することで,地理学への風景芸術研究の導入線とした.写真を模写するフォト・ペインティングという技法を用い,ぼかしや上塗りを施すことによって,彼の風景画は抽象画とも類似したものとなっている.そうした風景画を制作することによって,リヒターは因襲的な風景芸術をアイロニックに再現し,遠近法に基づく因襲的な見る方法に挑戦しているといえる.

10 0 0 0 OA 場所の文法 : 地理学における隠喩論と都市ガイドの分析

- 著者

- 成瀬 厚

- 出版者

- 地理科学学会

- 雑誌

- 地理科学 (ISSN:02864886)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.98-114, 2004-04-28 (Released:2017-04-15)

- 参考文献数

- 56

- 被引用文献数

- 1

This paper consisted of two parts. In the first part, I overviewed some studies of histories of geography. These studies paid attentions to the linguistic figurations (trope, rhetoric and metaphor) of academic descriptions, and pointed out that the forms of the past geographical works deeply intertwined the contents as the academic insistences and that behind the adoption of the specific form, the particular ideological implication did existed. The aim of this paper was to apply these arguments to the popular geographic descriptions outside academy. Though these studies focused the texualities of historical works. I centered the smaller tropes as level of one sentence. This was caused by my interest what kind of role place name as a noun plays in a sentence grammatically, and by critical comments toward the arguments about tropes. These critical comments were that the explanations about metaphor were inevitably metaphorical, and that the ideas which metaphor is needed to express a new insight assumes the meaning of a word. The second part of this paper is an analysis of the popular geographical descriptions. The object of this study is the dty guide, Tokyo Sightseeing published by Japanese publisher, Magazine House Inc. in 2002. It has characteristics of magazine and tourist guide. This text which described Tokyo as a city in English and Japanese and supposed readers of foreigners in Japan was constituted from the lot of sentences. These sentences were that the names which ranged from proper to general referred the various geographical objects from state to city and to facilities. The word of place as a general name was used as a spot to do something concrete. Place names as proper name (Odaiba, Shibuya, Roppongi) were used the destination of public transportation and the area where the reader walks around. In these description of specific behavior, Tokyo as a word of city was not appeared. 0n the other hand, at the moment that the shocks the foreign tourist encountered transformed into the recognition of cultural differences, national cultures were appeared. As a notion of national culture has a different abstract level from cartographic recognition, it was used against the idea that the name of smaller geographical scale appears easily in the sentence which expresses our familiar behavior. Between place and national culture, the word, Tokyo situated a position of the title of this text as a proper name which is able to displace the word of city as a general name, and became a Mater-Signifier.