1 0 0 0 OA 花卉園芸植物特にラン科植物のウイルス病に関する研究

- 著者

- 井上 成信

- 出版者

- The Phytopathological Society of Japan

- 雑誌

- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.4, pp.505-507, 1992-10-25 (Released:2009-02-19)

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 憲政功勞者大追悼會誌

- 出版者

- [憲政功勞者大追悼會]

- 巻号頁・発行日

- 1927

1 0 0 0 OA 副鼻腔の成立についての新しい考え方 進化現象からの検討

- 著者

- 高橋 良

- 出版者

- 耳鼻咽喉科展望会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.233-253, 1983-06-15 (Released:2011-09-13)

- 参考文献数

- 78

The paranasal sinuses can be seen in animals higher than reptiles, and 13 different types of paranasal sinuses are known to exist in various animals. There is, however, no generally accepted concept regarding its entity and function.The author proposes the following view concerning the advent of the paranasal sinuses in animals and man.The maxillary sinus and the frontal sinus appear around the ethmoturbinate which is essentially an olfactory organ.In order to adapt to the erect position and to obtain a secure foundation for strong muscles of mastication, the facial bone has been gradually transformed, during which process secondary sinuses have come in to existence. The paranasal sinuses had been beneficial for lightening the weight of the head and for obtaining a buffer effect on impacts. Due to the advancements of visual organs in primates, the ethmoid bone had regressed to a smaller cavity.In man, further enlargement of the maxillary sinus occurred due to retraction of the facial cranium and enlargement of the molar teeth.In the process of hominization even further enlargement of the frontal and the sphenoid sinuses took place.The paranasal sinuses therefore seem to have developed during the process of advance of animals per se and particularly the advance of the olfactory organ, respiratory organ and the brain by means of both the allometry and the preadaptation phenomena.

1 0 0 0 OA シャルピー衝撃試験における試験片巾の影響

- 著者

- 作井 誠太 中村 正久 布村 成具 藤原 達雄

- 出版者

- The Iron and Steel Institute of Japan

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.4, pp.672-679, 1963-04-01 (Released:2010-10-12)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 3

The effect of the specimen width on the Charpy test was studied with specimens of hotrolled mild steel and quenched-and-tempered medium carbon steel, by recording the load-time relations under impact bending. Results obtained were summarized as follows:(1) The energy absorption in the ductile range was influenced by the specimen-width smaller than 4mm-the smaller the width, the lower the energy absorption per unit sectional area and it was found that the law of similarity was not satisfied in this case. On the contrary the maximum fiber fracture strength was almost constant for all the specimens, showing the applicability of the law of similarity.(2) Maximum fiber bending stress in fracture was the largest in the temperature range where the absorption energy was decreased almost to minimum value and the load-time curve of type I designated by the authors in the previous papers was obtained. (Tetsu-to-Haganeé 46 (1960) p. 141, 1538; Tetsu-to-Haganeé Overseas, 1 (1961) p. 38).(3) The brittle specimens tempered at a rather lower temperature after quenching, showed the type I or 11 load-time curves over all the testing temperature, and thus fractured thoroughly with only a crack, once started. It was found that in these tests the fracture strength scattered considerably.(4) The notch shape had an influence on the absorption energy for ductile fracture of the less ductile specimens with tempered martensite. It was concluded that the above effect was mainly due to the difference of the amount of deformation produced until the crack formation.(5) The transition temperature showed the same tendency to the changes of specimenwidth under any definition, rising as the width increased. However, the change of the transition temperature for the specimen-witdh larger than 6mm showed the considerablly different tendency from that of the specimen smaller than 4mm. Therefore, in the application of subsize specimen, it is desirable to use the specimen-width larger than 6mm. The effect of specimen-width on transition temperature was affected markedly by the types of the steels and their microstructures.

1 0 0 0 OA 鉄道統計年報

- 出版者

- 日本国有鉄道事務管理統計部

- 巻号頁・発行日

- vol.昭和30年度 第1編, 1957

1 0 0 0 アミューズメント産業

- 著者

- アミューズメント産業出版 [編]

- 出版者

- アミューズメント産業出版

- 巻号頁・発行日

- vol.15(9), no.176, 1986-09

1 0 0 0 OA 創造と継承が交わる地平 : 人々が紡ぐ小矢部

- 著者

- 富山大学人文学部文化人類学研究室 藤本 武 野澤 豊一

- 出版者

- 富山大学人文学部文化人類学研究室

- 雑誌

- 地域社会の文化人類学的調査

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.1-198, 2020-02-28

はじめに(藤本武/野澤 豊一)地域概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 第1部 文化資源の創造 1.小矢部に根付くメルヘン : 建築から市の象徴へ(吉田彩夏)・・・・・・・・・・15 2.小矢部に息づく武将・木曽 義仲 (福原悠平)・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 3.小矢部ブランドの現在 (小倉和裕)・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・64 第2部 人が輝ける居場所 4.小矢部市における障害者支援 : 障害者が働くということ(林美奈)・・・・・・・81 5.末友における農業の変遷と新たな女性の役割 (高島加奈子)・・・・・・・・・・112 第3部 地域と社会に貢献する活動 6.北蟹谷地区で活動する団体 : 伝承部会に焦点を当てて(安達史弥)・・・・・・・130 7.小神集落における地域行事の移り変わり(高社華)・・・・・・・・・・・・・・149 8.変化する民間伝承の語り : 宮島で語られる民間伝承と現在の語り(飯井清隆)・・171

1 0 0 0 月刊アドバタイジング

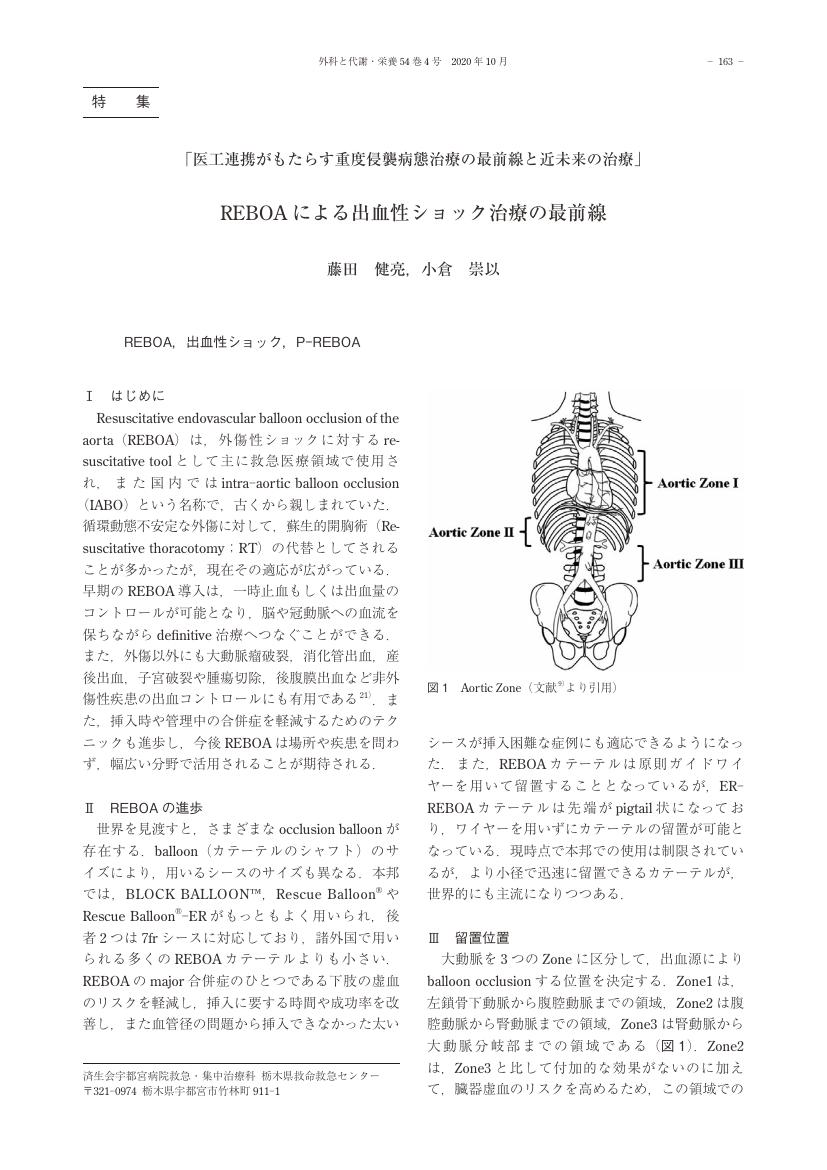

1 0 0 0 OA REBOAによる出血性ショック治療の最前線

- 著者

- 藤田 健亮 小倉 崇以

- 出版者

- 日本外科代謝栄養学会

- 雑誌

- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.4, pp.163-169, 2020 (Released:2020-11-15)

- 参考文献数

- 27

1 0 0 0 OA 硫黄岳 (燒岳) 火山

- 著者

- 加藤 鉄之助

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.11, pp.755-768_1, 1913-11-15 (Released:2010-10-13)

1 0 0 0 三年式機関銃

- 著者

- 柳川真一 著

- 出版者

- 陸軍歩兵学校将校集会所

- 巻号頁・発行日

- 1930

1 0 0 0 OA 24時間稼働事業所の社員食堂におけるメニュー選択と社員の勤務形態・喫食時間の関連性

- 著者

- 奥薗 美代子 能瀬 陽子 髙山 祐美 湯面 百希奈 鈴木 新 飯田 晃生 村田 一平 永井 成美

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.2, pp.139-148, 2022-04-01 (Released:2022-05-24)

- 参考文献数

- 25

【目的】交替制勤務者が勤務中に摂取する食事の実態は不明な点が多い。本研究では,24時間稼働の事業所の勤務者を対象として,社員食堂で選択されるメニューと社員の勤務形態・喫食時間の関連性を,全営業時間で同一メニューが提供される社員食堂の給食管理データを用いて明らかにすることを目的とした。【方法】A事業所には,事務系の通常勤務者(以下,日勤群)および製造現場の3交替制勤務者(以下,交替群)の4つの勤務形態があり,それぞれが固定された喫食時間に社員食堂を利用していた。各営業時間に提供された全メニュー(主菜,副菜,麺類,単品もの,デザートに分類)は,社員食堂の給食管理システムから13日分抽出された。各メニューの選択されやすさは,選択割合(提供実績数/実来客数)で算出し,勤務形態(日勤群と交替群),および喫食時間による違いを検討した。【結果】勤務形態別では,交替群は日勤群と比べて野菜を含む副菜の選択割合が有意に低く,主食・主菜・副菜が揃うセットより麺類,単品もの・副菜のセットの選択割合が有意に高かった。喫食時間別では,深夜は他の時間帯よりも麺類と甘いデザートの選択割合が有意に高かった。【結論】交替群,なかでも深夜の時間帯の社員食堂利用者におけるメニュー選択の問題点が明らかになった。交替制勤務者が利用する社員食堂において,健康的なメニューの利用をより容易にする取組みが求められる。

1 0 0 0 OA 日本版栄養プロファイルモデル試案の作成プロセスと妥当性評価に関する基礎的研究

- 著者

- 石見 佳子 竹林 純 横山 友里 吉﨑 貴大 多田 由紀 岡田 恵美子 瀧本 秀美

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.2, pp.79-95, 2022-04-01 (Released:2022-05-24)

- 参考文献数

- 49

【目的】人びとが健康な食生活を営むためには,適切な食品の選択が求められる。諸外国では消費者が食品の栄養価を総合的に判断できるよう,特定の栄養素等の含有量で食品をランク付けする「栄養プロファイルモデル」が活用されているが,我が国においては策定されていない。そこで本研究では,加工食品について,日本版栄養プロファイルモデル試案を作成することを目的とした。【方法】WHO Technical meeting 2010報告書,WHO健康な食生活のための食品の包装前面表示ガイドライン及び諸外国のモデルを参考とし,国民健康・栄養調査,日本人の食事摂取基準(2020年版),日本食品標準成分表2015年版(七訂),日経POSデータ等を根拠資料として用いて,加工食品の日本版栄養プロファイルモデル試案を作成し,妥当性を検討した。【結果】①日本の公衆栄養の観点から,対象を18歳以上,対象項目を脂質,飽和脂肪酸,ナトリウム(食塩相当量)及び熱量とした。②日本版栄養プロファイルモデルとしてカテゴリー特異的モデルを選択した。対象食品を調理済み加工食品を含む加工食品とし,一般加工食品は国民健康・栄養調査食品群別表の中分類を基に15カテゴリーに分類した。③対象項目の閾値基準を設定し,各食品カテゴリーについて閾値を設定した。【結論】日本の公衆栄養の状況に応じた日本版栄養プロファイルモデル試案を作成した。

1 0 0 0 我が国のPFIに関する経済学的研究の展望

- 著者

- 森山 真稔

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.5, pp.I_39-I_46, 2022 (Released:2022-05-18)

- 参考文献数

- 45

PFIに関する経済学的研究の知見は我が国のPFIの政策,実務の双方に示唆を加えるものであり,特に近年その重要性が増している.このような背景を受け,本稿は我が国のPFIを分析対象とした経済学的研究の論点整理と展望を目指し,これらの研究の包括的レビューを行った.レビューの結果,(1) 理論研究は契約理論をベースに発展してきており,諸外国の著名な先行研究と整合的な結果を得ていること,(2) 実証研究は我が国のPFI事業の入札に関するデータを用いて競争入札に関する理論や契約理論の検証を行っており,これらの理論を支持するような結果が得られていること,の2点が明らかになった.その一方で,実証研究は主にデータの制約から分析内容が限定されており,この分野の研究のさらなる発展に向けては課題が残るといえる.

1 0 0 0 OA 農地土壌の分散凝集特性とその影響要因について

- 著者

- 赤江 剛夫 後藤 光喜 石黒 宗秀

- 出版者

- 社団法人 農業農村工学会

- 雑誌

- 農業土木学会論文集 (ISSN:03872335)

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, no.219, pp.357-364, 2002-06-25 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 17

農地土壌の濁水発生防止は, 農地整備事業の実施に当たり極めて重要な問題である.本論文では, 農地土壌の分散性を規定する支配的な基礎的物理化学特性を明らかにするため, 中国四国地方の代表的な土壌型の農地土壌の粘土分散率を評価して基礎的特性との関係を検討した.その結果, 比表面積と陽イオン交換容量と粘土分散率の相関が高いことを見いだし, その原因を分散凝集理論に基づく表面電位の変化, および沈降に対する安定性の観点から考察した.表面電位の計算では, 塩・電位差滴定法により求めた永久荷電量を面荷電とした.また, 比表面積が大きく粒径の小さい土壌ほど沈降に対する動的安定性が高いことが推定された.農地土壌に石膏を添加すると凝集が促進され, 粘土分散率が低下したが, 石膏添加が表面の荷電特性にどのような影響を与えるかを検討した.石膏添加による凝集効果が大きい土壌では, 面電位の変化量およびpHで決まる粒子端電位の変化が大きいことが認められた.

1 0 0 0 OA 沖縄本島南部における「格子状集落」の形成

- 著者

- 山元 貴継 鎌田 誠史 浦山 隆一 澁谷 鎮明

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.100329, 2014 (Released:2014-03-31)

報告の背景と目的 沖縄本島南部および宮古・八重山諸島を含む広い範囲で,「格子状集落」と呼ばれる,長方形状の街区群によって構成された集落がみられる.この「格子状集落」は,琉球王朝下で18世紀以降,既存集落の再構成や,集落移転などを伴う新規集落造成の中で,各地にみられるようになったとされる.そして,「格子状集落」の成立は,琉球王朝が実施した,土地はあくまで集落共有のものとして私有を認めず,住民には耕作権などのみを与えるとする土地旧慣「地割制度」が背景となっていることが指摘されてきた.土地を計画的に配分し,一定期間後にはその再配分を行う「地割制度」の前提のもと,四角形かつほぼ同面積の屋敷地を整然と配列させた街区群で構成された「格子状集落」が,琉球王朝下で広くみられるようなったという解釈となる. ただし「格子状集落」も,土地整理事業(1899年~)に伴い「地割制度」が撤廃されて土地の私有が進み,土地集積や細分化も進展して,さらには沖縄戦の被害も受けた.その沖縄戦の中で,土地整理事業以降使われてきた地籍図の多くが失われ,住民も大きく入れ替わっており,「格子状集落」の原型的な構造がどのようなものであったのかについて明らかにしにくくなっている.そこで本報告では,かろうじて土地調査事業当時のものとみられる地籍図面の写しを残す南城市玉城(旧玉城村)の前川集落などを事例とし,それらの図面をもとに,「格子状集落」に映る集落について,原型的な空間構造の復元を試みる.同時に,聞き取り調査および現地確認の成果をもとに,周囲の農耕地を含めたそれらの構成がいかなる条件のもとで形づくられた可能性があるのかを検討する.研究対象集落の空間構成 前川集落は,『球陽』などによれば,1736年に現位置に移すことを認められた.かつて住民の多くは,ここから1km以上離れた通称「古島(旧集落)」に居住していたが,以降段階的な住民の移住と,後の人口増加により,前川集落は現在のような規模に発達した.現在集落は,南向き緩斜面の標高45~90mにわたって長方形状の街区が整然と並び,そこに住宅が建ち並んで,まさしく「格子状集落」となっている. 土地調査事業に基づく地籍図面などを確認すると,宅地の増加や細分化以前の,同集落の原型的な空間構造を把握できる.そこでは,「格子状集落」とはいえ同集落内の街路は大きく曲線を描き,各街区が弓なりな形態をみせていたことがより明確となる.また,全体的には南北方向1筆×東西方向3~7筆で構成された「横一列型」街区が卓越するものの,とくに集落中央部などにおいて,南北方向が2筆となるといった不定型な街区もみられる.ほかに各宅地(屋敷地)は,地筆により約2倍の面積差があったことが明らかとなった.面積が大きく不定型な宅地は相対的に集落の中央部にあり,そこから上方・下方に向かうに従って,それぞれ正方形に近く定形で,比較的面積の小さい宅地群がみられるようになる.そして,これらの宅地群の周囲には同心円的に,集落の宅地部の幅の約2倍長さを半径とする範囲まで,農地が展開していた.その範囲の周囲を取り囲むように,第二次世界大戦の前後までは,「抱護」と呼ばれた松並木群があったとされ,その存在を示す山林地筆が環状に分布していた. こうした傾向を,国土基本図および航空写真の判読で明らかになる地形条件と重ね合わせてみると,集落のうち宅地は,緩斜面の中でも舌状になっている部分に発達していることが示される.そして,面積の大きい宅地は傾斜約1/10の斜面部分を中心に存在しており,比較的面積の小さい宅地群は,そこからより急斜面となる上方と,ほぼ平坦地となる下方へと展開していた.同様の構成は,八重瀬町具志頭(旧具志頭村)の安里集落などでも確認できる.また,宅地-農耕地の外側を囲む形になる山林地筆は,集落周囲の急崖や,わずかな高まりを丁寧にたどって分布していた. 「格子状集落」拡大のプロセス 以上の分析の過程においては,住民の多くがかつて居住していた「古島」の平坦地を離れて,この舌状の緩斜面に「格子状集落」を展開させた形となることが明らかとなる.そして,集落中央の面積が大きく不定型な宅地は,集落内でも最も早期に移住者の子孫が居住してきた屋敷地に該当する.そこを軸に当初は上方に,後に下方に街区を拡大させて現在の集落構成となったとする住民の認識をもとにすれば,集落の拡大はより急斜面での街区の造成を伴っていた.その過程において,東西方向の等高線に沿うような曲線街路が設定されることになり,かつ,各屋敷地内にあまり高低差をつくらないようにする,南北方向の幅を狭くした宅地群-「格子状集落」を形づくる「横一列型」街区が前提となったのではないかと想定された.

- 著者

- 後藤 和史

- 出版者

- 北陸大学

- 雑誌

- 北陸大学紀要 = Bulletin of Hokuriku University (ISSN:21863989)

- 巻号頁・発行日

- no.51, pp.101-110, 2021-09-30

Educator sexual misconducts are problematic issues also in Japan. To clarify female educators’ sexual misconducts to school-age children and teenagers, text mining was conducted on text data of news articles. Cases of female educators were 20 of 1225(1.6%). Further analysis found that their misconduct type were mainly sexual intercourses with teenage students. And invasive sexual contacts were found to be less.Discussing their causes, the author suggested future directions of education for educators and candidates.