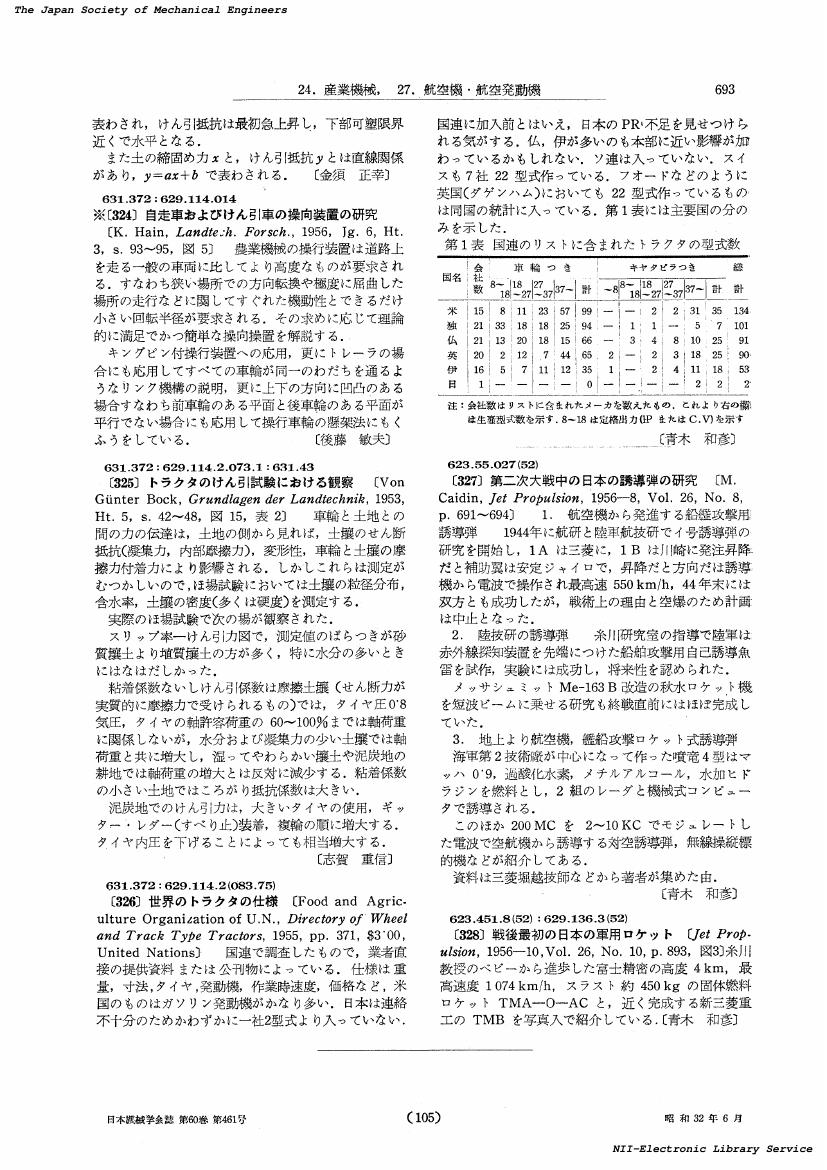

- 著者

- 青木 和彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.461, pp.693, 1957-06-05 (Released:2017-06-21)

1 0 0 0 IR 軍国の食卓:十五年戦争期の「家庭祝い膳」考

- 著者

- 沈 韻之

- 出版者

- 奈良女子大学アジア・ジェンダー文化学研究センター

- 雑誌

- アジア・ジェンダー文化学研究 (ISSN:24329525)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.61-71, 2020-06

十五年戦争期に、食料不足のため、銃後国民に節約が要求されていた。「浪費」が排除されるなか、戦時家庭祝い膳は見立てと料理の命名に戦勝祈念と「少国民」に対する期待が意味づけられ、 節約と戦時イデオロギーを巧みに融合した。戦時家庭祝い膳は母と子両方に教育意義があるとされ、さらに、隣組共同炊事の祝い膳は演出の意味を持って、食料・燃料の節約と同時に、隣組の連 帯感を強化する狙いがある。戦時家庭祝い膳は「母性愛」と「少国民錬成」を結合した総力戦的精神作りに向かう食文化である。During the Fifteen Years War, Japanese civilians on the home front were required to save all kinds of supplies. Saving food was particularly important because of the severe shortage of food. While extravagance was eliminated rigorously, Wartime Celebratory Meal at home was a skillful combination of mitate (using food cut in certain shape to resemble something, to be likened to something) and wartime ideology. By using patriotic motifs, War-time Celebratory Meal was expected to be effective for the purpose of education for both mothers and children. In addition, it was some kind of performance, especially cooking and eating with neighborhood association (Tonarigumi). It was aimed to saving food as well as fueled, strengthening the sense of unity of the neighborhood. In conclusion, War-time Celebratory Meal at home was a created dietary culture, an "eating propaganda" combined of encouraging "maternal affection" for women and "trainingrising generation" for children, preparing for the all-out war.

- 著者

- 高木 誠一郎

- 出版者

- 国立政治大学国際関係研究センター

- 雑誌

- 問題と研究 : アジア太平洋研究専門誌 (ISSN:02887738)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.1-27, 2013-04

- 著者

- Junichi Shibasaki Kenichi Aoshima Shintaro Aso Nobuhiko Funabashi Takahiro Ishinabe Yosei Shibata Hideo Fujikake Kenji Machida

- 出版者

- The Institute of Image Information and Television Engineers

- 雑誌

- ITE Transactions on Media Technology and Applications (ISSN:21867364)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.4, pp.240-246, 2021 (Released:2021-10-01)

- 参考文献数

- 22

We compare the diffraction characteristics of ferroelectric (FLC) and nematic liquid crystal (NLC) devices with one-dimensional stripe patterns of 1-10 µm pixel pitches. The polarizing micrographs show pixel boundaries of black/white pixels blur as the pixel pitch becomes smaller. The blur of NLC is more remarkable than that of FLC. The first-order diffraction efficiency of NLC remains constant for the pixel pitch of 4-10 µm and sharply decreases for the pixel pitch of < 2 µm. By contrast, the FLC efficiency decreases with the pixel pitch decrease from 10 to 4 µm and remains constant for the pixel pitch of < 3 µm. The FLC efficiency (5.5%) is four times larger than that of NLC (1.4%) with a 1 µm pixel pitch. The Fourier transform calculation shows the efficiency degradation of FLC is caused by the blur at the pixel boundary, whereas that of NLC caused by the blur and contrast deterioration.

- 著者

- 菊池 浩也 藤田 正人

- 出版者

- 判例タイムズ社

- 雑誌

- 判例タイムズ (ISSN:04385896)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.20, pp.52-75, 2011-10-15

- 著者

- 李 家華 周 紅傑 清水 圭一 坂田 祐介 橋本 文雄

- 出版者

- 農業生産技術管理学会

- 雑誌

- 農業生産技術管理学会誌 (ISSN:13410156)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.73-79, 2008

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2

製造発酵過程における雲南プーアル茶のポリフェノールとカフェイン含量について,発酵期間を設定するため,雲南省鎮康県,双江県および景谷県の3地域で収集した日干しした緑茶(晒青緑茶)を発酵処理開始後10日毎に茶葉サンプルを採取し,分析を行った.(-)-エピガロカテキン3-ガレート(EGCG),(-)-エピカテキン3-ガレート(ECG),テオガリン(TG),ストリクティニン(STR),1,4,6-トリ-O-ガロイル-β-D-グルコース(1,4,6-tri-O-G-β-D-G)の5種の含量は発酵に伴って有意(1%レベル)に減少したが,40日以降のそれらの含量の減少の程度は小さくなった.また,(-)-エピカテキン(EC)と(-)-エピガロカテキン(EGC)含量は発酵開始後10日目までに増加し,その後急激に減少に転じた.これに対して,没食子酸(GA)含量は発酵40日目まで有意(1%レベル)に増加し,その後有意(1%レベル)に減少した.この結果,従来から報告されている,発酵中に微生物の産生するエステラーゼによってエステル類が加水分解を受けてGAが生成することを追認し,併せて加水分解型タンニンの加水分解もGA含量の増加に関係していることを初めて明らかにした.一方,紅茶の紅色色素であるテアフラビン類は検出されなかったことから,発酵によりプーアル茶に生成している色素類は紅茶のものとは異質のものであることが明らかとなった.カフェイン含量は発酵に伴い徐々に増加し,発酵開始後60日目には最高値となった.以上の結果から,プーアル茶製造における発酵期間は40日間で十分であると結論づけられた.

1 0 0 0 OA 笹野堅氏旧蔵文献資料目録 : 付 解題

- 雑誌

- 能楽研究 : 能楽研究所紀要 (ISSN:03899616)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.163-181, 1999-03-30

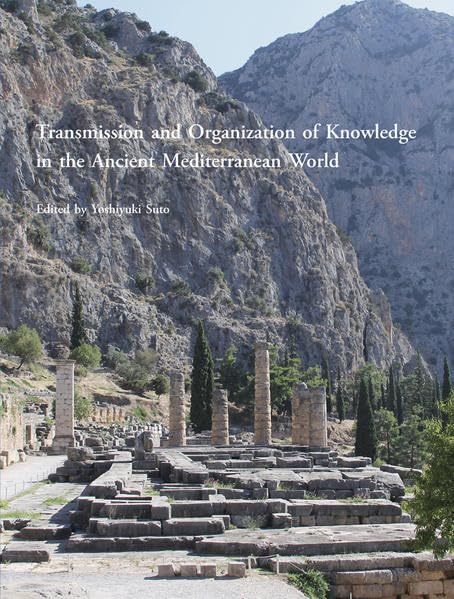

- 著者

- Yoshiyuki Suto (ed.)

- 出版者

- Phoibos

- 巻号頁・発行日

- 2021

1 0 0 0 OA 農村地域における生活排水処理の変遷と「農村下水道」

1 0 0 0 OA 昆虫の摂食行動の周期性を制御する内分泌性ペプチド

- 著者

- 永田 晋治

- 出版者

- 日本比較内分泌学会

- 雑誌

- 比較内分泌学 (ISSN:18826636)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.141, pp.71-79, 2011 (Released:2011-05-24)

- 参考文献数

- 31

1 0 0 0 OA ジャック・デュプイによる諸宗教対話の基本的な方向性について

- 著者

- 阿部 仲麻呂 ABE Nakamaro

- 雑誌

- 清泉女子大学キリスト教文化研究所年報 = Journal of the Research Institute for Christian Culture Seisen University

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.1-23, 2018-03-31

1 0 0 0 OA 脳外科用炭酸ガスレーザーメス実用機開発の研究I

- 著者

- 滝澤 利明

- 出版者

- The Laser Society of Japan

- 雑誌

- レーザー研究 (ISSN:03870200)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, pp.248-263, 1978-03-30 (Released:2010-11-22)

- 被引用文献数

- 6 3

The author and his coworkers have developed a practical model of the CO2 laserscalpel for neurosurgery. The working group consists of neurosurgeons, engineers andsponsors. The author started the studies on the development of a practical model of thecarbon dioxide laser surgical unit for neurosurgery in 1969 and developed three types ofthe CO2 laser scalpels during the past 9 years in cooperation the members of the workinggroup. The first model, type 1, was an experimental laser scalpel with which the workinggroup studied the biomedical qualities of the CO2 laser. The second model, type2, wasdesigned for clinical use. But this model was cumbersome and insufficient in its abilitiesto be applied to neurosurgery. Therefore, we developed the third model, type 3, by imp-roving the demerits of the former model. Using this newly developed model, MEDILASERMODEL MEL-442, the nickname of which is “TAKYTOM-77”, we performed 80 cases ofsurgery with satisfactory results.This paper divides into two parts, Part 1 and Part 2. In Part 1, detail of the devi-ces was explained particularly on the points of improvement with a historical note. In Part 2, biomedical qualities of the CO2 laser, animal experiments, and such clinicalexperiences as the surgery of brain tumors, pigmentary nevus, cervical erosion, etc. were described with the studies on the hazards and personnel protection.The CO2 laser scalpel enables the operator to perform not only bloodless and precisesurgery, but also various epoch-making treatments which have been impossible with theconventional modalities.

1 0 0 0 OA ソースコードバージョン管理を目的としないGitHubリポジトリの調査・分析

- 著者

- 夛田 武広 戸田 航史

- 雑誌

- 研究報告ソフトウェア工学(SE) (ISSN:21888825)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020-SE-204, no.11, pp.1-7, 2020-02-24

GitHub はバージョン管理システム Git のホスティングサービスとして広く使われている.ただし,GitHub はソースコードのバージョン管理以外にも,コードレビューや Issue 管理,Wiki 等のシステムも提供している.近年の GitHub のリポジトリ数,ユーザ数の増加に伴い,Git の利用を主目的としない,もしくは readme.md の更新以外には Git を利用しないプロジェクトが現れ始めている.これらのプロジェクトは GitHub を Issue 管理システムの利用やドキュメントの管理として利用することを主目的としている.本研究ではこのようなプロジェクト(Hub プロジェクト)に着目し,分析を行った.分析では Hub プロジェクトを 3 つのパターン (Issue Tracker Type,Document Type,Link Collection Type)に分類し,リポジトリ数の増加の推移や最古リポジトリ等について調査した.分析には GitHub に存在する約 1.2 億のオープンリポジトリのデータである GHTorrent を用いた.分析では,あらかじめ手動で収集した 10 の Hub プロジェクトから導出した共通点を利用し,不要なリポジトリをを除去した.分析の結果,タイプ別のリポジトリ増加推移や最古リポジトリ,そして増加のきっかけとなったリポジトリを発見できた.

1 0 0 0 OA 腎性高血圧に随伴した末梢性顔面神経麻痺の1例

- 著者

- 藤本 俊明 隈上 秀伯

- 出版者

- 耳鼻と臨床会

- 雑誌

- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.131-133, 1971 (Released:2013-05-10)

- 参考文献数

- 7

The authors reported a case of facial paralysis associated with hypertension. The patient was 12 years old female who presented with a right facial nerve paralysis and complained disturbance of vision. Her blood pressure was 216/138 mmHg. A pediatrist diagnosed her as hypertension associated with nephritis. Ophthalmologic diagnosis was neuroretinopathia angiospastica. The findings were spasm of the retinal artery, papilloedema and bleeding in the retina. She was admitted to our clinic for investigation of facial nerve paralysis. According to our investigation the facial nerve of this patient was affected at the level of the infrachordal part of the facial canal. We assumed that the pressure induced by bleeding in the facial canal pressed the nerve and the paralysis occurred. The bleeding was suspected as a similar phenomenon to bleeding in the retina.

1 0 0 0 OA 業界よもやま話 (一〇)

- 著者

- 深井 吉兵衛

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.12, pp.573-576, 1954-12-15 (Released:2011-11-04)

- 著者

- 安部 由香子 御手洗 洋蔵 惟村 直公 熊澤 恵里子

- 出版者

- 日本ESD学会

- 雑誌

- ESD研究 (ISSN:24365092)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.4, pp.36-52, 2021 (Released:2022-01-10)

- 参考文献数

- 13

The purpose of this study is to examine SDGs and ESD in agricultural education based on text mining analysis of agricultural high schools using an educational practice questionnaire survey. There are many ESD practices in Japan, however, ESD research is lagging behind in agricultural high schools. Even though agricultural high schools work on good practices, especially in environmental education, most of them do not have a cross-curricular approach that incorporates the SDGs and ESD perspectives. The UNESCOAssociated Schools Project Network (ASPnet) was put in place as the national network among schools in Japan for promoting ESD. Nonetheless, only eight agricultural high schools have joined ASPnet. This analysis revealed that the practices of SDGs and ESD have some points in common. Most schools tended to use the word "local" in their responses to this questionnaire and mostly the objective of the practices is to help students reconsider features of their own society. In addition, personal transformation through SDGs and ESD is related to students’ career decisions. We found that principals and other teachers showed high awareness of and positive opinions about SDGs and ESD, and designing educational curriculums and school goals from the perspective SDGs can encourage to prompt a whole school approach to ESD. This study clarified that many agricultural high schools use Good Agricultural Practices (GAP) education as one of their SDGs practices.

本研究では,日本人大学生45名を被験者とし,第二言語習熟度に関連すると思われる社会認知能力と運動能力を検討した。具体的にはまず,英語習熟度をTOEICのリスニング,リーディングおよび合計スコアに加え,読解速度と語彙力により求めた。社会認知能力は,Baron-Cohenが開発した3種の社会性指標で求め,さらにワーキングメモリ容量を算出した。学習者の運動能力については,反復横跳び,垂直跳び,握力,長座体前屈,12分間走により,5種類の基本身体能力を測定した。検査課題で得られた英語習熟度と両能力の結果を相関解析した。社会認知能力に関し,男性では共感指数は語彙力と負の相関を示し,語彙力の高い学習者は対人関係に敏感でない傾向が示唆された。運動能力に関し,12分間走と垂直跳びが英語習熟度に関連していることから,第二言語習得に関し学習者は根気強さとエネルギーが必要であることを明らかにした。言語習熟度と他の能力との相互関係に,男女差が影響を与えている可能性も示唆した。

1 0 0 0 OA Ananda M. Chakrabarty博士の逝去を悼む

- 著者

- 加藤 純一 金原 和秀

- 出版者

- NPO法人 環境バイオテクノロジー学会

- 雑誌

- 環境バイオテクノロジー学会誌 (ISSN:13471856)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.3, 2021 (Released:2022-04-15)

1 0 0 0 OA 収量比数と相対幹距との関係 : 関係式の誘導とその性質

- 著者

- 西園 朋広 井上 昭夫 細田 和男

- 出版者

- 森林計画学会

- 雑誌

- 森林計画学会誌 (ISSN:09172017)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.16-28, 2013-06-28 (Released:2017-09-01)

- 被引用文献数

- 3 1

密度管理図に基づいて収量比数R_yと相対幹距S_rとの関係式を理論的に誘導した。誘導した式に含まれる定数を既存の密度管理図から収集して,R_y-S_r関係の挙動を樹種・地域ごとに調べた。また,現実林での観測データを用いて,誘導した関係が現実の観測結果に合致することを確認した。以上の検討から,次の二点がわかった。(1)一般的にR_yが増加するとS_rは減少し,R_y-S_r関係は非線形の曲線で表される。(2)その曲線は林分の生育段階ごとに変異し,変異の大きさは樹種に依存して異なる。この曲線変異の樹種依存性は,最多密度曲線の傾きが樹種によって異なることが強く関与していると考えられた。誘導した式と定数一覧を用いることで,わが国の多くの地域の主要樹種について,収量比数と相対幹距を容易に相互変換できるようになった。

1 0 0 0 OA コンクリ土叢書

- 著者

- 日本ポルトランドセメント同業会 編纂

- 出版者

- セメント界彙報発行所

- 巻号頁・発行日

- vol.1 (経済的な美しいコンクリ土小橋), 1927