1 0 0 0 IR 大学生の離人症状の体験について : 対人ストレッサー・精神的健康との関連から

- 著者

- 荒木 優花 石田 弓

- 出版者

- 広島大学大学院教育学研究科心理学講座

- 雑誌

- 広島大学心理学研究 = Hiroshima psychological research (ISSN:13471619)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.71-84, 2014

This study examined the effects that status of interpersonal stressors and frequency of interpersonal stressors have on the experience of symptoms of depersonalization, including the factor of mental health status. A questionnaire survey was administered to 364 university students, and the results demonstrated that the frequency of interpersonal stressors had an effect on the students' experiences of symptoms of depersonalization. It was also demonstrated that a higher frequency of interpersonal conflict as a stressor significantly increases the experience of symptoms of depersonalization called "uncomfortable feeling for body sensation and others" for the group with lower mental health status, when compared to the group with higher mental health status. Because interpersonal conflict has a stronger impact on the individual compared to interpersonal dislocation and interpersonal failure, it can be estimated that people with a lower mental health status perceive it more intensely, and that it can become a strong stressor. Furthermore, it was suggested that the frequency of interpersonal dislocation can become a trigger for an experience of symptoms of depersonalization present with an uncomfortable feeling for self, and the frequency of interpersonal conflict can become a trigger for an experience of symptoms of depersonalization present with an uncomfortable feeling for the external world.

- 著者

- Miki Ozeki Giovanni A. Travaglino

- 出版者

- The Japanese Group Dynamics Association

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- pp.2105, (Released:2022-04-13)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

Group-norm succession motivation refers to motivations for passing down group norms to the younger generation. The current study compared the effects of group identity and individualism/collectivism on group-norm succession motivation between Japan and the UK. Eighty-four university students from Japan and 132 university students from the UK were included in the analysis. The results showed that group identity positively influenced group-norm succession motivation in both Japan and the UK. Group-norm succession motivation seems to be promoted by the following two routes: responsibility for the younger generation and hoping they experience happiness and showing superiority over the younger generation.

- 著者

- 成田 忍 村田 貴彦 神武 直彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.3, pp.295-304, 2021-12-20 (Released:2022-03-18)

- 参考文献数

- 17

本研究では,小学校高学年の探求学習における共同学習時の個人の発言量の偏りを減少させ,個人の発言量を増加させるグループ編成アルゴリズムを設計し評価した.アルゴリズムに児童の興味領域や能力,性格特性データを入力することで,1万通りのグループの組み合わせを作り,個人の予測発言量,グループ内の予測発言量平均値と発言の偏りを予測し,個人の発言量が増加する組み合わせを算出することが可能である.このアルゴリズムによる発言量の偏りの予測精度,発言量の偏り,個人の発言量変化の3つの観点から有効性を評価するため,埼玉県内の小学校で児童を対象に実際にこのアルゴリズムに基づいてグループ編成を行い,共同学習の発話の録音分析とその授業を担当した教員へのアンケートを実施した.その結果,発言量の予測値と実測値には相関が見られ一定の予測ができること,また,普段発言量が少ない児童に発言増加の効果があることを確認した.

1 0 0 0 IR テアルの意味と用法

- 著者

- 長谷川 ユリ

- 出版者

- 大阪教育大学

- 雑誌

- 大阪教育大学紀要 (0xF9C1)人文科学 (ISSN:03893448)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.55-65, 1997-08

本論文では, 日本語のアスペクトを表す形式の一つである「テアル」を取り上げ, その中心的な意味はどういうものか, 又, その意味は何によって決まるのかということを明らかにするために, 語彙的, 構文的の両面から考察した。まず, 動詞の語彙的な意味特徴を分析し, テアル形になる動詞は, [+意志性][+完結性]という語彙特徴を持つことが明らかになった。それによって, 動作・行為を表す動詞の中でも, 意志を持って主体的に働きかけ, 完結する動きを表す動詞のみがテアル形になる, ということが分かった。さらにテアルを「存在文型」と「動作文型」の2つに分けて観察を行った。「存在文型」は行為がなされたことによって物が存在するということを表し, 「動作文型」は行為の結果, その行為がなされたことが事実として存在するということを表している。「ある意志的な行為が成り立った結果, 物や事柄が存在する」というテアルの中心的な意味が, 行為の結果存在するのが具体物か抽象物かということで2つの類型に分かれ, 前者の場合, 「~ガ~テアル」の形をとった時, 後者は「~ヲ~テアル」の形をとった時にそれぞれの類型が典型的な意味を表すということが明らかになった。更に, テアルとアルの意味的な関係, テアルとテイルの比較などもあわせて行った。

- 著者

- 三輪 宗弘

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.10, pp.415-421, 2012-10-01 (Released:2017-04-18)

- 参考文献数

- 11

本稿では米国国立公文書館を利用する一人として,資料特に真珠湾攻撃直後に押収された日本商社資料の閲覧を通して,企業の日々の活動の資料が徹底的に分析され,日本の空襲ターゲット選定や日本に関する様々な情報収集にまで利用された実態を知ることができた筆者の経験を記述した。これらのことから,米国国立公文書館を利用すると,資料を収集して,分析して活用し,さらにそれを今日まで記録として残し,公開しているという点で,米国の資料管理の素晴らしさを実感できる。日米の資料公開の違いを痛感するのが軍事関係情報の公開の在り方である。シビリアンコントロールの観点からも情報公開の大切さを学ばなければならない。海外文書館での資料や情報の公開のあり方を学び,優れた制度を取り入れ,根付くように微力を尽くしたい。

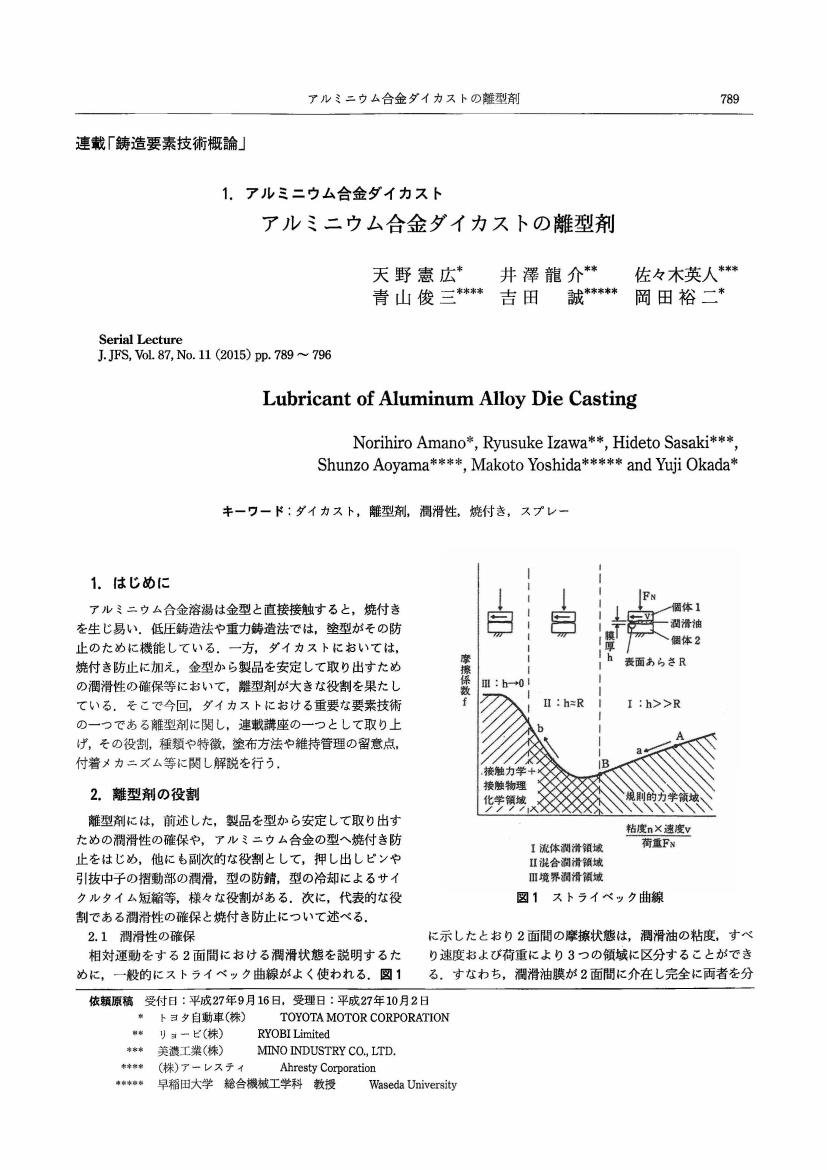

1 0 0 0 OA アルミニウム合金ダイカストの離型剤

- 著者

- 天野 憲広 井澤 龍介 佐々木 英人 青山 俊三 吉田 誠 岡田 裕二

- 出版者

- 公益社団法人 日本鋳造工学会

- 雑誌

- 鋳造工学 (ISSN:13420429)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.11, pp.789-796, 2015-11-25 (Released:2020-01-01)

- 参考文献数

- 11

1 0 0 0 悪影響を与える可能性のある誘導情報についての研究

- 著者

- 五郎丸 秀樹 鷲尾 知暁 小林 鉄太郎

- 雑誌

- 研究報告グループウェアとネットワークサービス(GN) (ISSN:21888744)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022-GN-116, no.9, pp.1-8, 2022-03-07

近年インターネットの普及により,マスメディアだけでなく個人が SNS で情報を発信しモバイル端末でいつでもどこでも情報を受信することが可能となった.その影響で情報拡散の速度も情報量も範囲も以前のメディアに比べ大きくなり,ちょっとした情報でも簡単に拡散され複雑化していった.そうした中でフェイクニュースを代表とする,内容が不正確な誤情報や偽情報だけでなく,悪意によって暴露された秘匿情報や機微情報など情報の内容は正確だが任意の対象者に有害な影響をもたらす情報による弊害もでてきている.さらに,デマを取り消す訂正情報に対しても,訂正情報を見た人がデマに騙されている人と同様の行動をとる場合がある.例えばマスコミの報道でトイレットペーパー不足は嘘だとわかっていてもトイレットペーパー買占めをおこなってしまうことなどである.本研究では,このように誤情報・偽情報・秘匿情報・機微情報・訂正情報など,結果的に人々を悪い方向に誘導する可能性のある情報を「誘導情報」と新たに定義し,関係者の感情や伝達文の変化を簡易に把握できる新たな時系列図を使用して,発生要因と対策について検討した.

1 0 0 0 OA <研究ノート>歴史的用語としての「市民」 : 故林宥一さんに捧ぐ

- 著者

- 野村(中沢) 真理

- 出版者

- 金沢大学経済学部 = Faculty of Economics Kanazawa University Kanazawa, Japan

- 雑誌

- 金沢大学経済学部論集 = Economic Review of Kanazawa University (ISSN:02854368)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.229-253, 2001-01-18

1 0 0 0 OA 光コムスペクトル評価のための逆行列データ処理によるエタロン分光器

- 著者

- 日高 卓海 坂本 高秀

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 C (ISSN:13452827)

- 巻号頁・発行日

- vol.J105-C, no.4, pp.115-116, 2022-04-01

光コムの光周波数成分の光強度を精密かつ簡易的に計測する技術の確立が求められるが,従来の分光技術では精度に限界があり難しい.本研究では従来のエタロンに逆行列を用いたデータ処理を加えることで高精度かつ簡易的に分光する技術の可能性を検討する.

1 0 0 0 OA ロヒール・ファン・デル・ウェイデンとマムズベリー伯爵旧蔵《ある男の肖像》

- 著者

- 幸福 輝

- 出版者

- 国立西洋美術館

- 雑誌

- 国立西洋美術館研究紀要 = Journal of The National Museum of Western Art,Tokyo (ISSN:13428063)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.9-18, 1998-03

1 0 0 0 ごぶ・ゆるね : 安藤鶴夫・斎藤磯雄往復書簡

- 著者

- 安藤鶴夫斎藤磯雄共著

- 出版者

- みちのく豆本の会

- 巻号頁・発行日

- 1969

1 0 0 0 OA 単位と標準の考え方とその歴史 —基本4単位の定義改定を迎えて—

- 著者

- 臼田 孝

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.5, pp.220-223, 2019-05-20 (Released:2020-05-01)

- 参考文献数

- 4

計測はあらゆる通商,産業,科学の基盤である。計測の同等性を時代,地域によらず確保するためには単位の基準が不変であることが不可欠である。単位はかつて人間の体の部位にちなんだものを定義として,石や金属を使って形作られた。やがて計測精度への要求と科学技術の進歩に伴い,自然界の法則を定義にするなどの見直しが進んできた。2018年11月に開催された国際度量衡総会において,国際単位系(SI)の基本7単位のうち,4単位を改定することが決議された。そして2019年5月20日をもって定義改定が実施された。本稿では単位および単位系について基本と全体像を概説する。新旧の定義を対比し,その意図と利点,および改定がもたらす将来像について述べる。

- 著者

- 独立行政法人 国立女性教育会館

- 巻号頁・発行日

- 2021-03-26

- 著者

- 池野 重男

- 出版者

- 大阪経大学会

- 雑誌

- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.101, 2015 (Released:2018-02-15)

1 0 0 0 OA 茂木誠『経済は世界史から学べ!』(ダイヤモンド社2013年)

- 著者

- 池野 重男

- 出版者

- 大阪経大学会

- 雑誌

- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.257, 2014 (Released:2018-02-21)

- 著者

- 岩田 英紘 恒川 佳未結 新田 憲司 水嶋 祥栄 長田 裕之 村瀬 陽太 瀬古 周子

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

- 雑誌

- 医学検査 (ISSN:09158669)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.4, pp.724-732, 2021-10-25 (Released:2021-10-25)

- 参考文献数

- 10

〈目的〉「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」において推奨されているホルマリン固定時間を超過した検体は,核酸品質の低下が懸念されている。今回,臨床現場で固定時間が超過する検体を想定し,良好な核酸品質保持のための固定条件を検討した。また,病理組織診断に与える影響についても検討した。〈方法〉未固定の肺,甲状腺,卵巣を用い,「1,3,7日間室温固定」「3,7日間冷蔵固定」「1日間室温固定後にALへ置換し2,6日間保存」「1日間室温固定後にALへ完全置換し2,6日間保存」「1日間室温固定後に2,6日間冷蔵保存」の11の条件で固定を行った。ΔCT値による核酸断片化の評価およびHE染色,IHCの染色性を評価した。〈結果〉「3,7日間室温固定」検体では,推奨QC値を下回る検体が認められたが,それ以外の条件においては,「1日間室温固定」と同等のQC値であった。最もQC値が高い固定条件は,「3日間冷蔵固定」であった。HE染色およびIHCともに,すべての固定条件において,染色結果に問題はなかった。〈考察〉金曜日や長期休暇前に提出された生検検体は,冷蔵固定もしくは一晩室温固定後のAL置換により,良好な核酸品質が保持できることが示された。臨床現場での業務効率を考慮すると,検体提出直後から冷蔵固定することが,最善の固定条件であると考えられる。

- 著者

- 新井 正美 高橋 正樹 小島 心一 福留 厚 白川 洋一 岡村 経一

- 出版者

- 一般社団法人日本消化器外科学会

- 雑誌

- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.84-85, 1974-01-30