- 著者

- 白崎 圭亮 岡田 有功 佐野 憲一朗 岩月 秀樹

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)

- 巻号頁・発行日

- vol.138, no.8, pp.651-658, 2018-08-01 (Released:2018-08-01)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 3

Flicker may be caused by “frequency feedback method with step injection of reactive power” installed in PCS which is generally used as grid-connected inverter in Japan. Therefore, in this paper, characteristics of the flicker were investigated by experiments with actual PCS in single phase circuit. Furthermore, effective means for suppressing the flicker was considered by taking the cause of occurrence of flicker into account. Moreover, it was clarified the differences among PCSs on flicker using multiple actual PCSs. In conclusion, gain of frequency feedback function should be reduced as one of effective means to avoid flicker.

1 0 0 0 OA 心理士が行う認知リハ—名古屋リハの実践から

- 著者

- 阿部 順子

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.283-289, 2006 (Released:2007-10-05)

- 参考文献数

- 6

心理士は,認知リハビリテーションとして,認知障害を改善するための訓練および,障害への対処法を学ぶ訓練を行う。さらに,本人を取り巻く支援の環境を作るために心理教育を行う。これらのトータルなかかわりによって高次脳機能障害者の社会生活への適応を支援している。実際,モデル事業において心理士は,リハスタッフの中で高次脳機能障害に対する関与時間がもっとも多かったが,関与時間の 4割がカウンセリングで占められていた。名古屋リハでは高次脳機能障害データベースの分析を通して脳外傷後の高次脳機能障害の回復について検討した。神経心理学的検査の結果,脳外傷者の認知機能は受傷後 1年までの回復がもっともよく,早期に訓練を開始した場合および若い年代の回復がよいことが示された。最終的に,脳外傷者の社会生活への適応の様相を GAFの評定を通して明らかにし,適応を改善するアプローチの実際について事例を報告する。

1 0 0 0 OA 科学史にみる実験の重要性 : ガリレオ実験の意義(近畿支部特集)

- 著者

- 鬼塚 史朗

- 出版者

- 日本物理教育学会

- 雑誌

- 物理教育 (ISSN:03856992)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.5, pp.295-298, 1998-10-25 (Released:2017-02-10)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

ガリレオには,一連の力学実験がある。(1)落下の思考実験(2)ピサの斜塔実験(3)斜面の実験(4)クサビ形斜面上の放物運動実験(5)V字谷斜面の実験(6)船上の落下実験。ガリレオはこれらの実験を通して,スコラ的自然学を打破し,新たな力学体系の樹立を図った。落下法則の発見から加速度運動の存在を確信し,慣性概念やガリレオの相対性原理を提唱してニュートン力学の基礎をきずいた。本稿では,その研究過程を考察する。そこには,観察と実験,思考実験と実実験,定性実験と定量実験理論と実験数理科学と実験科学などの関係がみえる。

1 0 0 0 OA 実生の菌根形成における近傍成木の役割

- 著者

- 石田 孝英 奈良 一秀 寳月 岱造

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会大会発表データベース 第117回 日本森林学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.167, 2006 (Released:2006-03-15)

1 0 0 0 OA 東京都奥多摩地域におけるミズナラ実生の菌根菌相について

- 著者

- 渡邊 裕太 上原 巌 田中 恵

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会大会発表データベース 第127回日本森林学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.226, 2016-07-08 (Released:2016-07-19)

一般に樹木菌根は土壌中で菌が根に感染することで形成され、養分の受け渡しをするなどの役割が知られている。これらの働きは実生の生残や成長にも重要な役割を果たしていると考えられる。そこで、実生への菌根菌感染はいつ行われ、どのような菌根菌相を持つのか明らかにするために、有用広葉樹であるミズナラ実生を対象として調査を行った。東京農業大学奥多摩演習林と山梨県小菅村鶴峠付近のミズナラ林で2015年2月からミズナラ実生を採取した。採取した実生の根から菌根の特徴ごとに形態的分類を行いその後DNA解析による菌根菌の種推定を行った。実生1本あたりの菌根数は100~200個程度が多く見られた。一方感染していなかった個体は1本のみで他はすべて感染が確認された。これにより自然下ではほぼ確実に菌根菌に感染すると考えられる。未感染の個体も発芽後あまり時間がたっていなかったためであると思われる。今回確認された菌種は、Tomentella、Russula、Sebacina、Cenococcum geophilm、Laccaria、Lactarius、Inocybe、Amanita 等に属していた。

1 0 0 0 IR 法華堂根本曼荼羅

- 著者

- 矢代 幸雄

- 雑誌

- 美術研究 = The bijutsu kenkyu : the journal of art studies

- 巻号頁・発行日

- no.37, pp.1-18, 1935-01-30

1 0 0 0 OA 植物由来のバイオ接着剤を用いた骨折治療への応用

1 0 0 0 OA アルツイバアシエフ全集

- 出版者

- 精芸社

- 巻号頁・発行日

- vol.第1巻 最後の一線 上巻, 1922

1 0 0 0 OA 第13回 日本聴能言語学会学術講演会 シンポジウム4 全失語の言語治療について

- 著者

- 中西 之信 橋本 武樹

- 出版者

- 日本コミュニケーション障害学会

- 雑誌

- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.71-76, 1987-10-31 (Released:2009-11-18)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 高齢な女性腰椎圧迫骨折患者における腰部体幹筋の脂肪浸潤程度について

- 著者

- 藤本 貴大 田中 繁治

- 出版者

- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会

- 雑誌

- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.65-71, 2016-07-29 (Released:2016-09-28)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

高齢女性腰椎圧迫骨折患者を対象に,腰部多裂筋(以下;LM)および脊柱起立筋(以下;ESM),大腰筋(以下;PM)の脂肪浸潤率を定量的な方法で計測し,筋肉の脂肪浸潤程度に特徴が見られるかを検討した。計測には,MRI 画像を利用した。MRI 画像は,第1腰椎から第1仙骨上縁までの椎体上縁と椎体中間位計11箇所を利用した。脂肪浸潤率は,各筋の横断面積とその面積に占める脂肪浸潤面積の比率とした。計測には,Image J1.47を利用した。結果,全11箇所のLM およびESM の脂肪浸潤率は,13.9~26.5%であった。PM は0.4~2.0%であり,LM およびESM と比較し有意に低値であった(p<0.01~0.001)。各筋の脂肪浸潤率とBMI とは,有意な相関関係は認められなかった。同一筋内全11箇所における脂肪浸潤率の多重比較では,有意差は認めなかった。また,骨折部と非骨折部に分け比較した場合の結果も有意差は認めなかった。以上のことより,本研究の高齢女性腰椎圧迫骨折患者におけるLM およびESM の脂肪浸潤率は,限局的ではなく腰椎全域で10%以上生じていることが明らかとなった。

1 0 0 0 OA 神道名目類聚抄 : 6巻

- 出版者

- 桜園書院

- 巻号頁・発行日

- vol.巻1, 1900

1 0 0 0 OA 海洋動物プランクトンとバクテリアの関係(総説)

- 著者

- 大塚 攻 平野 勝士 宮川 千裕 近藤 裕介 菅谷 恵美 中井 敏博 高田 健太郎 福島 英登 大場 裕一 三本木 至宏 浅川 学 西川 淳

- 出版者

- 日本プランクトン学会

- 雑誌

- 日本プランクトン学会報 (ISSN:03878961)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.86-100, 2019-08-25 (Released:2019-09-03)

- 参考文献数

- 94

In marine ecosystems, bacterial interactions with zooplankters are highly complex, and much attention has recently been given to these interactions. Bacteria not only play the role of food and symbionts for zooplankters, but also function as decomposers for their carcasses, exuviae and feces. Free-living bacteria are involved as major producers in microbial loops, and form the diet of nanoplanktonic flagellates, ciliates, appendicularians and thaliaceans. Epibiotic and enteric bacteria use zooplankters as refuges to avoid predation and/or as food sources. However, aggregations of epibiotic bacteria or biofilms may function as “a second skin,” sensu Wahl et al. (2012), to modulate hosts metabolism and behaviors. Because they contain rich nutrients, low pH and low oxygen, copepod guts provide a unique environment for bacteria in which anaerobes can survive. Bacterial communities on copepods vary seasonally and among species, depending on the physiology of the host. The conveyor-belt hypothesis implies that bacteria vertically, and presumably horizontally, hitchhike in different water masses in accordance with the migrations of zooplankters. Bioluminescent bacteria are likely used as biomarkers of detrital foods for some planktonic copepods belonging to the Bradfordian families and as obligate symbionts for bioluminescent ichthyoplankters. Tetrodotoxin-producing bacteria are associated with chaetognaths that may use toxins to capture prey animals. Colonial cyanobacteria provide substrata for miraciid harpacticoid copepods. Hyrdomedusae play a role as vectors of pathogenic bacteria, causing lesions in farmed fish. Modern genetic analysis is a powerful tool that will be the first step in revealing the physiological and functional interactions between bacteria and zooplankton.

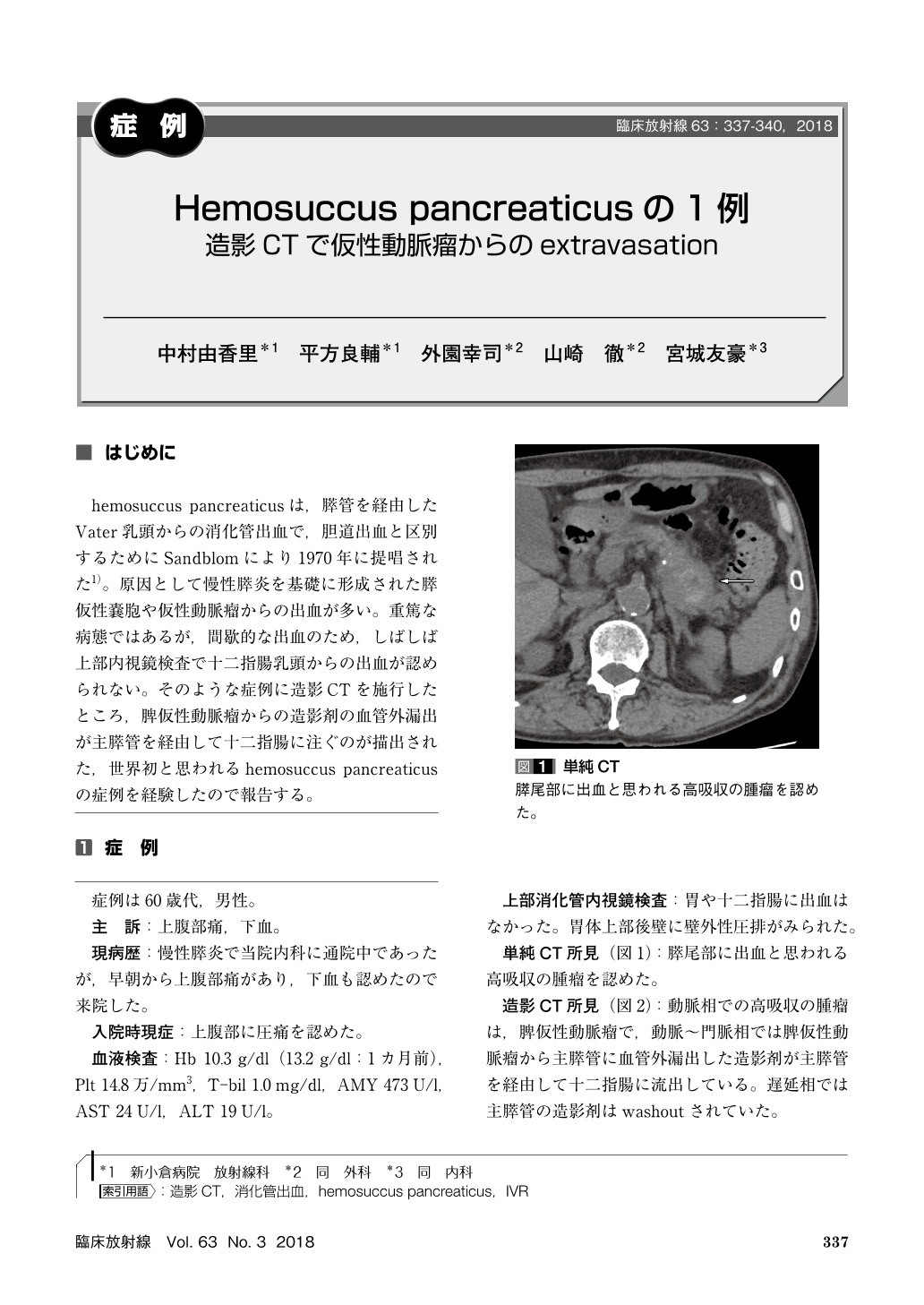

hemosuccus pancreaticusは,膵管を経由したVater乳頭からの消化管出血で,胆道出血と区別するためにSandblomにより1970年に提唱された1)。原因として慢性膵炎を基礎に形成された膵仮性嚢胞や仮性動脈瘤からの出血が多い。重篤な病態ではあるが,間歇的な出血のため,しばしば上部内視鏡検査で十二指腸乳頭からの出血が認められない。そのような症例に造影CTを施行したところ,脾仮性動脈瘤からの造影剤の血管外漏出が主膵管を経由して十二指腸に注ぐのが描出された,世界初と思われるhemosuccus pancreaticusの症例を経験したので報告する。

1 0 0 0 OA 音響的に自然なつなぎ目の発見による楽曲ループ検出

- 著者

- 安井 拓未 中村 篤祥 田中 章 工藤 峰一

- 雑誌

- 研究報告音楽情報科学(MUS) (ISSN:21888752)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017-MUS-116, no.15, pp.1-4, 2017-08-17

音響的に類似している部分が周期的に連続して現れることを用いて,楽曲 PCM ファイルからループを検出する手法を提案する.ゲーム音楽用 MIDI ファイルを WAVE 形式に変換したファイルを用いた実験によれば,再生時間の 1/7 の時間で,222 曲中 199 曲で聴覚的に違和感のないつなぎ目で繋げてループさせることに成功した.

- 著者

- 佃 雅史 羽室 行信

- 出版者

- 人工知能学会

- 雑誌

- 2020年度 人工知能学会全国大会(第34回)

- 巻号頁・発行日

- 2020-04-01

1 0 0 0 口絵解説 憲法発布と暁斎画祭礼幕「舞楽 蘭陵王図」

- 著者

- 天田 要治

- 出版者

- 河鍋暁斎記念美術館

- 雑誌

- 暁斎 : 河鍋暁斎研究誌 (ISSN:03885917)

- 巻号頁・発行日

- no.107, pp.290-294,図巻頭1枚, 2011-09

1 0 0 0 IR 『クララの明治日記』に見る日本文化--「雅楽」を中心として

- 著者

- 曽我 芳枝

- 出版者

- 東京女子大学比較文化研究所

- 雑誌

- 東京女子大学比較文化研究所紀要 (ISSN:05638186)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, pp.17-30, 2011

This paper is a comparative discussion based on Clara's Meiji Diary of how non-Japanese people,with different values and beliefs,took to and understood gagaku,especially, bugaku, which has one of the richest histories of any part of Japanese culture.Clara Whitney,an American girl,came to Japan because of her father's work in 1875(8th year of Meiji), a time when Eastern and Western cultures were coming into contact. She saw ancient Japanese bugaku and tried to understand its cultural world,so completely different from the Western one she knew, with curiosity and passion.I tried to trace which bugaku pieces Clara watched at the beginning of the Meiji Era using evidence from the official Gagakuroku (Musical Activities of the Gagaku Department, Bureau of Ceremonies, Imperial Household Agency), and musicians' diaries. I discovered that the pieces performed in the gagaku rehearsal room between 1878 and 1879 were Manzairaku, Kitoku, Tagyuraku, Bairo and Rakuson. By reviewing Gagakuroku and Clara's Meiji Diary, I have discovered what gagaku was like in the early Meiji era and sensed how the Gagaku Department was trying to spread the cultures of the Japan and West with the aim of promoting exchanges and interactions between Eastern and Western cultures.Clara Whitney was a part of a historic period in the early Meiji era when gagaku underwent a significant transformation and played a role in making the culture known overseas.

1 0 0 0 OA アルキル分岐を有する昆虫フェロモン類の合成研究

1 0 0 0 OA シンポジウム補写について

- 著者

- 橋本 行生 木下 晴都 丸山 昌朗

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 日本鍼灸治療学会誌 (ISSN:05461367)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.1-5, 1971-07-15 (Released:2011-05-30)

1 0 0 0 OA 臨床試験からみた補写の検討

- 著者

- 木下 晴都

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 日本鍼灸治療学会誌 (ISSN:05461367)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.6-13, 1971-07-15 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 22