- 著者

- Masaru UDAGAWA

- 出版者

- Business History Society of Japan

- 雑誌

- Japanese Yearbook on Business History (ISSN:09102027)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.3-29, 1991-03-15 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 39

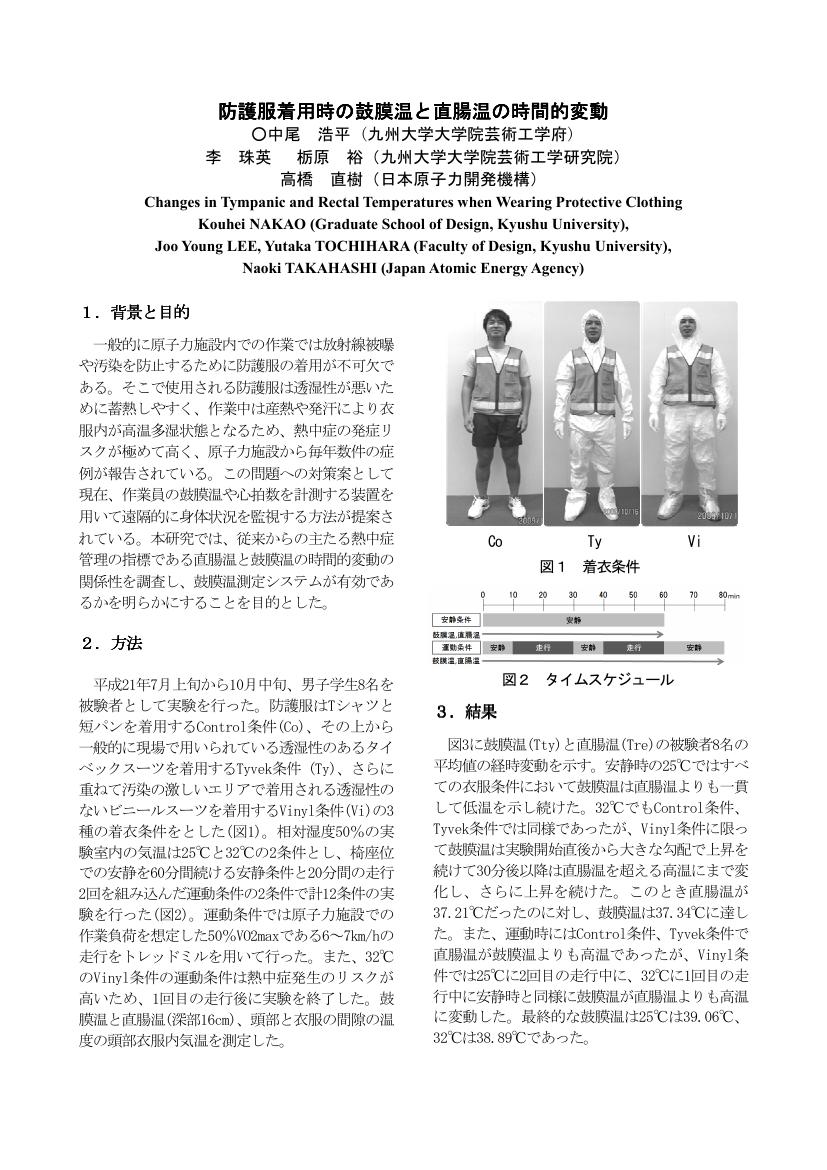

1 0 0 0 OA 防護服着用時の鼓膜温と直腸温の時間的変動

- 著者

- 中尾 浩平 李 珠英 栃原 裕 高橋 直樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 日本人間工学会大会講演集 日本人間工学会第51回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.168-169, 2010 (Released:2011-07-30)

1 0 0 0 OA 骨格性下顎前突症における, 矯正治療単独症例と外科矯正併用症例の比較

- 著者

- 山本 舞 久保田 雅人 槇 宏太郎

- 出版者

- 昭和大学・昭和歯学会

- 雑誌

- Dental Medicine Research (ISSN:18820719)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.167-177, 2010-07-31 (Released:2013-03-26)

- 参考文献数

- 15

骨格性の要素が強い下顎前突症の矯正治療において, 外科手術を併用する方法がしばしば選択される. しかし, 現在外科手術を併用するか否かを判別する明確な基準はなく, また患者の外科手術に対する希望の有無により, 治療法を決定しなくてはならない. そこで今回は骨格形態的所見, 歯列・顎堤の特徴的所見, 顔貌所見の類似する2症例において, 一方は矯正治療単独で, もう一方は外科矯正併用治療を選択した症例について比較検討を行った. 矯正治療単独症例は上下顎両側小臼歯を抜去し, マルチブラケット装置にて動的治療を行った. 外科矯正併用治療症例では術前矯正後, 下顎後退術を施行した. その後, 術後矯正と頤形成術を行い, 保定治療へ移行した. 治療の結果, 矯正治療単独症例では, 主に下顎前歯の舌側傾斜により被蓋は改善したが, 下顎正中矢状断面 (以下Symphysisと称す) に対し過度の舌側傾斜を与えたため下顎前歯唇側に歯肉退縮を認めた.外科矯正併用治療症例では, 初診時若干の歯肉退縮を全体的に認めたが, 矯正治療および外科手術により, 上下顎の前後的不調和が改善し, さらに上下顎前歯の歯軸傾斜を適正に近づけることができたため歯周組織の負担が軽減し, 歯肉退縮が改善した. これらの結果をふまえて, 過去の報告に, 上下顎の大きさや位置の不調和の補正を, Symphysisの形態が自らの厚みや形を変化させることで対応しているという報告よりSymphysisの形態的特徴と, 頭蓋に対する下顎前歯の傾斜の違いに着目し考察を行った. さらに, 両症例の審美的観点, 歯周組織的観点, 咬合機能的観点から加えて考察を行った.

- 著者

- Виктор Власов

- 出版者

- Азбука-классика

- 巻号頁・発行日

- 2004

- 著者

- 宮本 学 岡部 公樹 吉川 知伸 金子 恵美 緒方 美佳 吉田 幸一 本村 知華子 小林 茂俊

- 出版者

- 一般社団法人日本小児アレルギー学会

- 雑誌

- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.213-223, 2023-08-20 (Released:2023-08-21)

- 参考文献数

- 26

我々は,災害医療従事者を対象に,災害時のアレルギー患者対応に関するパンフレットや相談窓口など既存のツールの評価,災害医療従事者のアンメットニーズを調査するためアンケート調査を行い,266名から回答を得た.アレルギーに関する情報を得る手段は,平時では電子媒体や講演会が,災害時にはスマートフォンアプリや紙媒体の要望が多かった.アレルギー関連webサイトなど既存ツールの認知度は約10~30%と高くなかった.COVID-19が災害時のアレルギー疾患対応に悪影響があると回答したのは66%であった.73%の災害医療従事者が,災害時アレルギー対応窓口の一本化を望んでいた.また,自助の啓発,患者情報を把握するためのツールを要望する意見も多数みられた.これらの結果から,災害医療従事者に向けたアレルギー疾患マニュアルの拡充を積極的に行う必要があると考えられた.

- 著者

- Atsuko Suzuki

- 出版者

- Business History Society of Japan

- 雑誌

- Japanese Research in Business History (ISSN:1349807X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.68-88, 2022 (Released:2022-12-28)

- 参考文献数

- 28

This study investigates price determination methods of kimono fabric dealers in early modern Japan, conducting a case study of Naraya, a Kyoto-based merchant that had branches in the Kantō region (Edo and its neighboring areas). In order to cope with data availability limitations, the investigation utilizes historical records of other major Kyoto-based merchants with Edo branches and those of modern times as well. There were two price determination methods: namely, the “uchi-mashi” and “soto-mashi” methods.Uchi-mashi: Cost ÷ (1 - (Profit percentage ÷ 100)) = Selling priceSoto-mashi: Cost × (1 + (Profit percentage ÷ 100)) = Selling priceNaraya used the uchi-mashi method for “kudari mono [kimono fabrics purchased in Kyoto and sent down to the Kantō region].” With regard to “kantō mono [kimono fabrics purchased in the Kantō region],” the soto-mashi method was adopted. There were three pre-determined profit rates applied in the calculation, corresponding to three different categories into which commodities were classified. In the case of kudari mono, however, it was a common practice that prices were increased higher than calculated selling prices depending on the quality of fabrics and popularity of their designs. In addition, there were unique business practices concerning price tags. When commodities were sent from Kyoto, prices were doubled, and such doubled prices were written on price tags. “Cash only, price on the tag” sales were also held. In introducing these practices, Naraya followed precedents of major merchants that had branches in Edo. This is the first Japanese economic history study that gives an in-depth analysis of early modern merchants’ actual business practices concerning price determination.

- 著者

- 森川 みき 金光 祥臣 塚本 宏樹 森川 昭正 富岡 佳久

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.200-205, 2016 (Released:2016-05-19)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

症例は,牛乳アレルギーおよび気管支喘息既往歴を有する6歳女児.インフルエンザB型に罹患し,ラニナミビルオクタン酸エステル水和物吸入粉末剤(イナビル®)を使用後にアナフィラキシーを起こした.プリックテスト並びに薬剤刺激好塩基球活性化試験を実施したところ,イナビル®と添加剤の乳糖水和物に陽性を示し,ラニナミビルオクタン酸エステル水和物は陰性を示した.本症例では,添加剤の乳糖に夾雑する乳タンパク質がアレルゲンとなった可能性が考えられ,その同定を試みた.ウェスタンブロット(WB)により,添加剤の乳糖水和物中からβ-ラクトグロブリン(β-LG)が検出され,その分子量およびin vitro実験の結果から糖鎖付加体であると推定した.さらに患者血清を用いたWBの結果から,本症例のアレルゲンが,糖鎖付加されたβ-LGである可能性が高いと判断した.本研究は,吸入粉末製剤の添加剤乳糖が乳アレルギーを起こす危険性を示す結果となった.本症例のようなインフルエンザ患者は,気道過敏性が亢進しているため特に注意が必要である.

1 0 0 0 OA URR浮動小数点数のための 高速演算装置の基本設計と実装

- 著者

- 大山 光男

- 出版者

- 加計学園倉敷芸術科学大学

- 雑誌

- 倉敷芸術科学大学紀要 = The bulletin of Kurashiki University of Science and the Arts (ISSN:13443623)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.45-57, 2008-03-01

- 著者

- 上田 優輔 廣瀬 雅哉 伊藤 拓馬 安本 晃司 川口 浩実 宗重 彰 中島 正敬

- 出版者

- 公益社団法人 日本超音波医学会

- 雑誌

- 超音波医学 (ISSN:13461176)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.4, pp.593-597, 2016 (Released:2016-07-19)

- 参考文献数

- 24

妊娠中のuterine synechiaは,一般的に子宮腔を横切る索状構造物を同定することにより診断に至る.今回,妊娠中期に内子宮口付近に現れた嚢胞性病変を契機としてuterine synechiaと診断した症例を経験した.26歳の初産婦が,妊娠26週0日に初めて,経腟超音波検査上,68×44 mmの嚢胞性病変を内子宮口付近に認めた.妊娠30週5日のmagnetic resonance imagingで頭尾側が丸く中央がくびれた,ひょうたん型の羊水腔を認めた.上部の羊水腔に横位となった胎児を認め,子宮体部正中を前後に交通する索状構造物を認めた.上部の羊水腔から11×10×10 cmの球状の羊水腔が内子宮口に向かって膨隆していた.妊娠36週6日に臍帯が下部の羊水腔に下垂しているのが観察されたため,妊娠37週3日に選択的帝王切開術を施行し,3,062 gの女児をアプガースコア9/9(1分/5分)で娩出し,索状構造物も同時に摘出した.経腟超音波で内子宮口付近の嚢胞性病変を同定することは,uterine synechiaの診断の契機になり,これを正確に診断することにより妊娠中の合併症を防止することにつながるものと考えられた.

- 著者

- 薬師寺 浩之

- 出版者

- 立命館大学人文科学研究所

- 雑誌

- 立命館大学人文科学研究所紀要 = Memoirs of the Research Institute of the Cultural Sciences of Ritsumeikan University (ISSN:02873303)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, pp.129-163, 2019-12

1 0 0 0 OA 情報処理様式を活かした描画と書字指導 : 継次処理様式が優位な一脳性麻痺幼児について

- 著者

- 山中 克夫 藤田 和弘 名川 勝

- 出版者

- 一般社団法人 日本特殊教育学会

- 雑誌

- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.25-32, 1996-01-31 (Released:2017-07-28)

- 被引用文献数

- 5 3

K-ABC (Kaufman Assessment Battery for Children)により、同時処理過程に比べ継次処理過程が優れていることを明らかにされた脳性麻痺幼児(インテーク時5歳3ヵ月)1名に対して、微細運動の指導に加え、得意な情報処理様式(=継次処理過程)を強調した描画および書字の指導を行った。指導方針として、(1)全体との関連性よりも個々の情報の順序性を重視すること(図形や文字を視覚的に全体をとらえたり、イメージすることよりも、書き順を強調する)、(2)聴覚言語的手掛かりを与えること(「止め」、「曲げ」、「はね」などを音声化し、区別させる。手続きもまた音声化、言語化する)、(3)継次的に処理することが得意であることを意識させることを挙げた。その結果、それまで描くことができなかった四角、三角などの図形を描くことが可能となり、さらに、ひらがなの1/3以上を書くことができるようになった。

1 0 0 0 OA 戦後パックス・アメリカーナ全盛期のアメリカ経済

- 著者

- 河村 哲二

- 出版者

- アメリカ学会

- 雑誌

- アメリカ研究 (ISSN:03872815)

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, no.37, pp.23-43, 2003-03-25 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 70

1 0 0 0 OA 「何も考えちゃいないさ。みてただけさ。」 ─鈴木清順監督作品『弘高青春物語』の表現─

- 著者

- 尾崎 名津子

- 出版者

- 弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター

- 雑誌

- 地域未来創生センタージャーナル (ISSN:24341517)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.5-12, 2022-02

旧制弘前高等学校の卒業生である映画監督の鈴木清順(1923-2017)は、同校同窓会の求めに応じて一本の映像作品を残している。それが『弘高青春物語』である。同窓生たちの証言をメインにパッチワークのように編まれたこの作品は、旧制高校のありようを事後的に再構成したものとして理解すべきものであり、そこにとりわけ色濃く表出するのは在校生だった戦没者たちへの追悼の意志である。さらに、在校生の多くが県外出身者であった旧制高校であれば、それはまた彼らが見た津軽・弘前の表現であると同時に、鈴木清順の作品としても受容可能な本作は、彼の映像表現を検討する上でも有意義なものである。これらの観点から本稿では『弘高青春物語』を多角的に検討し、その特色を摘記する。

1 0 0 0 OA 北海道大学埋蔵文化財調査室ニュースレター 第6号

- 出版者

- 北海道大学埋蔵文化財調査室

- 巻号頁・発行日

- 2009-06

1 0 0 0 OA キャベツ直播栽培の省力化に適した播種方法と間引き作業時期の検討

- 著者

- 落合 将暉 松尾 健太郎

- 出版者

- 日本農作業学会

- 雑誌

- 農作業研究 (ISSN:03891763)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.83-89, 2022-06-20 (Released:2022-12-20)

- 参考文献数

- 14

キャベツ直播栽培における間引き作業の省力化を志向し,播種方法と間引き作業時期の違いが間引き作業時間およびキャベツの生育に及ぼす影響を調査した.具体的には,2粒の種子が1か所に播種される慣行の直播栽培(慣行区)に対し,その種子間隔を10 cmで播種する手法(幅広区)を検討し,それぞれについて2葉期と6葉期に間引きを行った.その結果,間引き作業時間は慣行区で4.7–4.9 s/株,幅広区で2.0–3.1 s/株となり,種子間隔が広いと間引き作業時間が短縮することが分かった.また,種子間隔10 cmでは,6葉期に間引きする方が2葉期に間引きする場合に比べ,間引き作業時間を1.1 s/株短縮できることが分かった.キャベツの生育について,投影葉面積と結球重は間引き作業時期の違いによる有意な影響を受けなかったが,慣行区よりも幅広区の方が生育は良好な傾向を示した.以上のことから,種子間隔を10 cmに設定し6葉期に間引きを行う手法が間引き作業の省力化に適していることが明らかになった.

1 0 0 0 ナノ粒子点眼による糖尿病網膜症に対する新規低侵襲治療法の確立

網膜微小循環障害を治療標的として新しい糖尿病網膜症(DR)治療法の開発を目指す。網膜循環改善効果を確認しているフィブラート製剤を、全身への影響を最小限にした新しい網膜へのドラッグデリバリーシステムであるナノ粒子点眼として眼局所に投与し、2型糖尿病モデルマウスにおける低侵襲眼局所治療のDR予防の有効性を検証したい。さらに前臨床試験として、よりヒトに近い大型動物であり網膜症様血管病変を呈する糖尿病ブタを用いて、ナノ粒子点眼の有用性を網膜血流および血管構築に着目して評価し、臨床試験に繋げたいと考えている。

- 著者

- 光武 翼 植田 耕造 吉塚 久記 江越 正次朗 大古場 良太 堀川 悦夫

- 出版者

- 公益社団法人 佐賀県理学療法士会

- 雑誌

- 理学療法さが (ISSN:21889325)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.7-16, 2017-02-28 (Released:2017-04-12)

- 参考文献数

- 29

[目的]本研究の目的は重度脳卒中片麻痺患者を対象に,理学療法士(PT)と理学療法学科学生(PTS)が介助した時の患者と介助者の身体動揺を比較することとした。[方法]脳卒中片麻痺患者 8 名に対し,PT もしくは PTS が後方から歩行を介助した。加速度センサを患者と介助者の両方に設置し,root meansquare(RMS)によって歩行介助時の身体動揺を測定した。PT と PTS との介助者の違いと垂直,側方,前後方向の身体動揺について二元配置分散分析を用いて比較した。[結果]PTS の歩行介助では PT より患者,介助者ともに RMS が高値を示し,側方成分 RMS が垂直,前後成分 RMS より有意に高かった(p<0.001)。[結論]PTS の歩行介助では PT より身体動揺が大きく,特に側方への動揺が大きくなることが考えられる。

- 著者

- 三好 智子 大戸 敬之 岡崎 史子 舩越 拓 吉田 暁 芳野 純 今福 輪太郎 川上 ちひろ 早川 佳穂 西城 卓也

- 出版者

- 日本医学教育学会

- 雑誌

- 医学教育 (ISSN:03869644)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.77-82, 2022-02-25 (Released:2022-06-19)

- 参考文献数

- 11

臨床現場での研修医/専攻医 (レジデント) のパフォーマンスを改善するため, 指導医が振り返りを促す際の面談に活用できるR2C2モデルが開発された. 信頼と関係を構築する (R), 評価結果に対する反応や認識を探る (R), レジデントが結果/評価内容をどう理解しているか探索する (C), パフォーマンスを改善させるためのコーチング (C) の4段階で構成される. R2C2モデルには, レジデントが省察的かつ目標志向の話し合いに関わることができ, 指導医と共に学習/改善計画を検討できるという効果が認められている. 本稿では, R2C2モデルの日本語版とその知見を紹介する.

1 0 0 0 OA 水耕栽培の諸問題

- 著者

- 山崎 肯哉

- 出版者

- 日本生物環境工学会

- 雑誌

- 植物工場 (ISSN:18845312)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.25-31, 1990 (Released:2011-03-02)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA 小型風力発電機の開発

- 著者

- 渡辺 郁夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会

- 雑誌

- 風力エネルギー利用シンポジウム (ISSN:18844588)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.81-95, 1984 (Released:2011-07-11)