1 0 0 0 OA A Deeper Look into Deep Learning-based Output Prediction Attacks Using Weak SPN Block Ciphers

- 著者

- Hayato Kimura Keita Emura Takanori Isobe Ryoma Ito Kazuto Ogawa Toshihiro Ohigashi

- 出版者

- Information Processing Society of Japan

- 雑誌

- Journal of Information Processing (ISSN:18826652)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.550-561, 2023 (Released:2023-09-15)

- 参考文献数

- 40

Cryptanalysis in a blackbox setting using deep learning is powerful because it does not require the attacker to have knowledge about the internal structure of the cryptographic algorithm. Thus, it is necessary to design a symmetric key cipher that is secure against cryptanalysis using deep learning. Kimura et al. (AIoTS 2022) investigated deep learning-based attacks on the small PRESENT-[4] block cipher with limited component changes, identifying characteristics specific to these attacks which remain unaffected by linear/differential cryptanalysis. Finding such characteristics is important because exploiting such characteristics can make the target cipher vulnerable to deep learning-based attacks. Thus, this paper extends a previous method to explore clues for designing symmetric-key cryptographic algorithms that are secure against deep learning-based attacks. We employ small PRESENT-[4] with two weak S-boxes, which are known to be weak against differential/linear attacks, to clarify the relationship between classical and deep learning-based attacks. As a result, we demonstrated the success probability of our deep learning-based whitebox analysis tends to be affected by the success probability of classical cryptanalysis methods. And we showed our whitebox analysis achieved the same attack capability as traditional methods even when the S-box of the target cipher was changed to a weak one.

- 著者

- .*谷口 あや 池田 大輔

- 雑誌

- 日本心理学会第87回大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-08-03

1 0 0 0 OA Cryptanalysis on End-to-End Encryption Schemes of Communication Tools and Its Research Trend

- 著者

- Takanori Isobe Ryoma Ito Kazuhiko Minematsu

- 出版者

- 情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.9, 2023-09-15

This paper summarizes our cryptanalysis results on real-world End-to-End Encryption (E2EE) schemes published in recent years. Our targets are LINE (a major messaging application), SFrame (an E2EE protocol adopted by major video/audio applications), and Zoom (a major video communication application). For LINE, we show several attacks against the message integrity of Letter Sealing, the E2EE protocol of LINE, that allow forgery and impersonation. For SFrame, we reveal a critical issue that leads to an impersonation (forgery) attack by a malicious group member with a practical complexity. For Zoom, we discover several attacks more powerful than those expected by Zoom according to their whitepaper. Specifically, if insiders collude with meeting participants, they can impersonate any Zoom user in target meetings, whereas Zoom indicates that they can impersonate only the current meeting participants. We also describe several important works in the area of E2EE security research.------------------------------This is a preprint of an article intended for publication Journal ofInformation Processing(JIP). This preprint should not be cited. Thisarticle should be cited as: Journal of Information Processing Vol.31(2023) (online)DOI http://dx.doi.org/10.2197/ipsjjip.31.523------------------------------

1 0 0 0 OA 石橋湛山のドッジ・ライン批判論

- 著者

- 増田 弘

- 出版者

- 立正大学法学会

- 雑誌

- 立正法学論集 = The Rissho law review (ISSN:02864800)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.93-115, 2021-03-20

1 0 0 0 OA 侵食輪廻説の歴史と日本の地形学への影響

- 著者

- 岡 義記

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.55-73, 1990-02-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 69

W. M. Davisの地形学は今世紀の前半に全盛時代を迎え,その影響力は今日にも及ぶ.しかし,その影響力ゆえに今日ほどDavisが酷評を受けている時代はない.Davis地形学の中心的概念であった侵食輪廻に焦点をあて,その意義を考え,その歴史的展開と日本の地形学の対応を歴史的に考察した. その結果,侵食輪廻説に含まれる空想とその前提にいくつかの矛盾があったために,それを放棄しなければならない歴史をたどったことを指摘した.また,日本では,その影響を強く受けていたが,侵食輪廻説の根底にある仮定にまでさかのぼる徹底した議論がみられなかったために,それに基づく古典的削剥年代学は温存される結果となったことなどを指摘することができた.

1 0 0 0 OA 2.2 我が国におけるブロック建造法について(<特集>技術高度化志向と日本造船)

- 著者

- 川瀬 晃

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- Techno marine 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)

- 巻号頁・発行日

- vol.885, pp.336-340, 2005-05-10 (Released:2018-03-28)

- 参考文献数

- 18

1 0 0 0 OA 腕頭動脈離断術後の気管瘻再発に対する気管形成術

- 著者

- 佐々木 花恵 小渡 亮介 大徳 和之 川村 知紀 山﨑 志穂 皆川 正仁

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会

- 雑誌

- 日本心臓血管外科学会雑誌 (ISSN:02851474)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.245-248, 2022-07-15 (Released:2022-07-30)

- 参考文献数

- 11

症例は13歳男性で先天性水頭症症例である.自宅にて呼吸停止状態で発見され,当院救急搬送後に蘇生したが,重度の脳障害を負った.搬送1カ月後に当院で気管切開術が施行された.気管切開後2カ月で気管腕頭動脈瘻を院内発症し,腕頭動脈離断術と直接縫合閉鎖による気管瘻孔修復術が行われた.術後2週間目に気管修復部破綻をきたし,体外式膜型人工肺(VA-ECMO)下での気管形成術を行った.VA-ECMO確立後,気管切開カニューレを抜去した.気管損傷部を紡錘形になるようにトリミングし,マットレス縫合をかけて気管形成を行った.その後,経口で気管挿管チューブを気管分岐部直上に留置し,気管形成部の安静をはかった.術後15日目に気管切開へのチューブ交換が行われた.術後3カ月現在,気管形成部破綻や再出血はない.気管瘻孔部への補てん物の縫着が困難な気管修復部破綻症例に対して,VA-ECMO補助下での気管形成は有用な治療選択肢であると考えられた.

本研究は、現在進行中の第4次産業革命のもとで生じつつある海事産業のデジタル化が海事法にもたらす革新のうち、①自動運航船を用いた運航により生じる責任と②分散台帳(ブロックチェーン)技術を用いた運送書類の電子化のもたらす法律問題について検討し、立法論・解釈論的な提言を行うことを目的とする。前者は、海上航行のリスクを関係者――船舶の遠隔操作者や自動運航プログラム供給者等を含む――の間でいかに分配することが望ましいか、後者は、準拠法選択ルールを含め有価証券という法技術に依拠して構築されてきた法体系を有価証券のない世界でいかにして実現するかという、高度に学問的な問題の探求という性格を有するものである。

1 0 0 0 OA 血圧の長期調節機構

- 著者

- 勝田 新一郎

- 出版者

- 日本獣医循環器学会

- 雑誌

- 動物の循環器 (ISSN:09106537)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.1-14, 2021 (Released:2021-09-18)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

血圧調節機構には短期調節機構と長期調節機構があり,前者は姿勢変換や運動,いきみ,精神的興奮などに伴う急な血圧変動を短時間に正常レベルに戻すための神経性調節機構である。後者は,分,時間,日,週,月さらに年単位に及ぶ調節機構で,腎臓から塩類と水の排泄による体液性調節が大きく関わっている。神経系やレニン–アンジオテンシン–アルドステロン系をはじめとする内分泌系は体液性調節を修飾している。Guytonらは摂取した塩類と水を腎臓がどのように排泄できるかを示すために,圧–利尿曲線の概念が構築された。腎臓の異常による圧–利尿曲線が高圧域へシフトした場合,または塩類と水を過剰摂取した場合はそれらを排泄するために高い圧が必要となり,血圧が上昇する。圧利尿が起きると血圧は元のレベルに戻る。近年では短期調節,長期調節ともに心臓血管中枢と呼ばれる延髄腹外側野(RVLM)やその周囲の領域を中心とした中枢神経系の関与が示されている。脳室周囲器官は血液–脳関門が比較的疎であり,その中の終板脈管器官で細胞外液Na+上昇が感知されると,それはRVLMにも伝えられ,交感神経活動が活性化されることが明らかにされている。また,脳内には末梢とは独立したレニン–アンジオテンシン系が存在し,脳内で産生されたアンジオテンシンIIはAT1受容体を介してNADPH oxidaseを活性化させ,活性酸素種(ROS)の産生を刺激する。これによってRVLMでの一酸化窒素(NO)の産生が低下し,RVLMに投射されるGABA作動性抑制性ニューロンの抑制効果は減弱されることが示されている。その結果,交感神経系は抑制されず活性化されることになる。今後,短期,長期血圧調節機構を問わず脈管系や腎臓などの末梢臓器や交感神経系,内分泌系のはたらきのみならず,それを制御する中枢神経機序を解明することが高血圧発症の解明や高血圧治療薬の開発に大きく貢献するものと思われる。

1 0 0 0 IR 連濁の不規則性とローゼンの法則

- 著者

- バンス ティモシー・J

- 出版者

- 国立国語研究所

- 雑誌

- 国立国語研究所論集 (ISSN:2186134X)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.207-214, 2015-07

長年にわたる日本語の連濁研究の結果,制約は色々見出されているが,すべて傾向に過ぎず,包括的な規則はないということが明らかになっている。しかし,21世紀に入り,ローゼンが連濁現象を新鮮な目で見て,独創的な成果を上げた(Rosen 2001, 2003)。「ローゼンの法則」とは,複合語の前部要素と後部要素が両方とも和語名詞の単一形態素であれば,どちらか(または両方)が3モーラ以上の場合は,連濁の有無が予測できるという旨の仮説である。具体的に言うと,これらの条件を満たす連濁可能な複合語は,後部要素が連濁に免疫がない限り,必ず連濁するという主張である。反例がまったくないわけではないが,きわめて強い傾向であることは否定できない。本稿の目的は,以下の三つである。まず,第1〜2節でローゼンの研究を簡潔に紹介する。次に,第3〜5節で和語名詞単一形態素以外の要素を含む複合語に考察を広げ,要素の制限を緩和しても,ローゼンの法則がある程度当てはまることを示す。最後に,第6節でローゼンが提案した理論的説明に着目し,残念ながらこの説明は説得力が乏しく,法則の根本原因は依然として謎であることを指摘する。

1 0 0 0 IR 日本語教育者のための文法教育--参加型学習を取り入れた教育の実践報告

- 著者

- 原沢 伊都夫

- 出版者

- 静岡大学留学生センター

- 雑誌

- 静岡大学留学生センター紀要 (ISSN:13471260)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.53-70, 2006-03

1 0 0 0 OA 正規雇用者の自己啓発の実施の有無が賃金に及ぼす影響について

- 著者

- 坂本 貴志

- 出版者

- 株式会社 リクルート リクルートワークス研究所

- 雑誌

- 研究紀要 Works Review (ISSN:24350699)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.8, pp.2-11, 2018 (Released:2019-10-08)

本研究の目的は,自己啓発の実施の有無が2 年後の正規雇用者の賃金の増減に対して影響を与えているのかを検証することである。本研究において,個人の能力をコントロールすると賃金上昇の効果は消失すること,専門的な技術を有する者がその周縁知識となる知識を身に付けることで業務能力や賃金の上昇につなげていること,資格取得を通じた学びが実際の業務能力向上や賃金の上昇につながっている可能性があることが示された。

ヒトパピローマウイルス(HPV)による発がん機構をトランスアクチベーションの立場から解明する事を目的とし本年度は以下の結果を得た。HPV16及び18の転写産物のクローニングを行い、トランスフォーミング活性のあるcDNAクローンを同定しE6/E7遺伝子の重要性が認識された(角川・伊藤)。またヒト皮膚ケラチノサイトをHPV16で不死化して数種類の細胞株を得た(安本)。近畿在住患者の子宮頸癌細胞より新型のHPV52bが分離された(伊藤)。HPV16・E7と構造・機能のよく似たアデノウイルスE1Aについては、遺伝子上流の制御領域とそこに結合するトランス活性化因子の解析が行われ計21ヶ所の因子結合部位が同定された(藤永)。マウス未分化細胞株F9ではE1A様の遺伝子が発現していると考えられておりその細胞性遺伝子クローニングの準備としてアデノウイルスE3プロモーターの下流にメトトレキセート耐性遺伝子を接続したプラスミドを細胞に導入し1コピーのE1A遺伝子の導入で細胞がメトトレキセート耐性になる系が確立された(石橋)。アデノウイルスDNA上で、NFIが結合していない場合だけNFIII結合部に結合できる因子がマウス腎臓に検出されNFKと命名された(永田)。ポリオーマウイルス・エンハンサーに結合するトランス活性化因子PEBP1・2・3・4・5が同定され解析が進んでいる(佐竹・伊藤)。PEBP3は精製され、分子量30K〜35K(α)、と20K〜25K(β)の2種のサブユニットからなるヘテロダイマーである事が判明した(永井)。PEBP2を脱リン酸化するとPEBP3が出現するがHa-rasでトランスフォームした細胞で主としてPEBP3が存在するので、Cキナーゼがdown regulate されているものと考えられる(佐竹)。癌遺伝子c-skiと関連するsnoA、snoNがクローン化され、それらがDNA結合性の蛋白を作る事が示された(石井)。

1 0 0 0 OA 灰色の脳細胞

- 著者

- 大崎 饒

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会

- 雑誌

- 気管支学 (ISSN:02872137)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.7, pp.442-443, 1999-11-25 (Released:2016-10-15)

1 0 0 0 OA 女子大学生のインスリン抵抗性と食後血糖値に関する研究(第2報)

- 著者

- 若本 ゆかり

- 出版者

- ノートルダム清心女子大学

- 雑誌

- ノートルダム清心女子大学紀要. 人間生活学・児童学・食品栄養学編 = Notre Dame Seishin University Kiyo. studies in : human living sciences, child welfare, food and nutrition (ISSN:03861236)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.68-74, 2018

- 著者

- Hiroshi Kobayashi Hiromi Saito Tomohito Kakegawa

- 出版者

- Applied Microbiology, Molecular and Cellular Biosciences Research Foundation

- 雑誌

- The Journal of General and Applied Microbiology (ISSN:00221260)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.5, pp.235-243, 2000 (Released:2005-11-04)

- 参考文献数

- 73

- 被引用文献数

- 31 32

Bacteria can inhabit a wide range of environmental conditions, including extremes in pH ranging from 1 to 11. The primary strategy employed by bacteria in acidic environments is to maintain a constant cytoplasmic pH value. However, many data demonstrate that bacteria can grow under conditions in which pH values are out of the range in which cytoplasmic pH is kept constant. Based on these observations, a novel notion was proposed that bacteria have strategies to survive even if the cytoplasm is acidified by low external pH. Under these conditions, bacteria are obliged to use acid-resistant systems, implying that multiple systems having the same physiological role are operating at different cytoplasmic pH values. If this is true, it is quite likely that bacteria have genes that are induced by environmental stimuli under different pH conditions. In fact, acid-inducible genes often respond to another factor(s) besides pH. Furthermore, distinct genes might be required for growth or survival at acid pH under different environmental conditions because functions of many systems are dependent on external conditions. Systems operating at acid pH have been described to date, but numerous genes remain to be identified that function to protect bacteria from an acid challenge. Identification and analysis of these genes is critical, not only to elucidate bacterial physiology, but also to increase the understanding of bacterial pathogenesis.

1 0 0 0 OA 16世紀末イングランドの魔女信仰における「真実」 「使い魔」信仰にみる心性のありよう

- 著者

- 黒川 正剛

- 出版者

- 学校法人 天満学園 太成学院大学

- 雑誌

- 太成学院大学紀要 (ISSN:13490966)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.15-30, 2007-03-31 (Released:2017-05-10)

The imp or the familiar is the characteristic English witch-belief, and frequently referred to in the witch-hunt documents in early modern England. The imp is a kind of demon, which is given to the witch by the Devil when they make a contact with. It was believed to cause harm such as disease or death to the human being and livestock. It was also believed to suck the blood from the witch, and to be transferred to one witch by the other witch or to the child-witch by the mother-witch. Did people consider the imp as the truth in those days? If they took the fiction as the truth, what dynamics worked there? In this paper, we investigate the problem of truth on the imp-belief in the pamphlet, W.W., A true and just Recorde (1582). In conclusion, the imp-belief is based on some truth, and the powers of the pamphlet writer and the examiner play important roles in this belief.

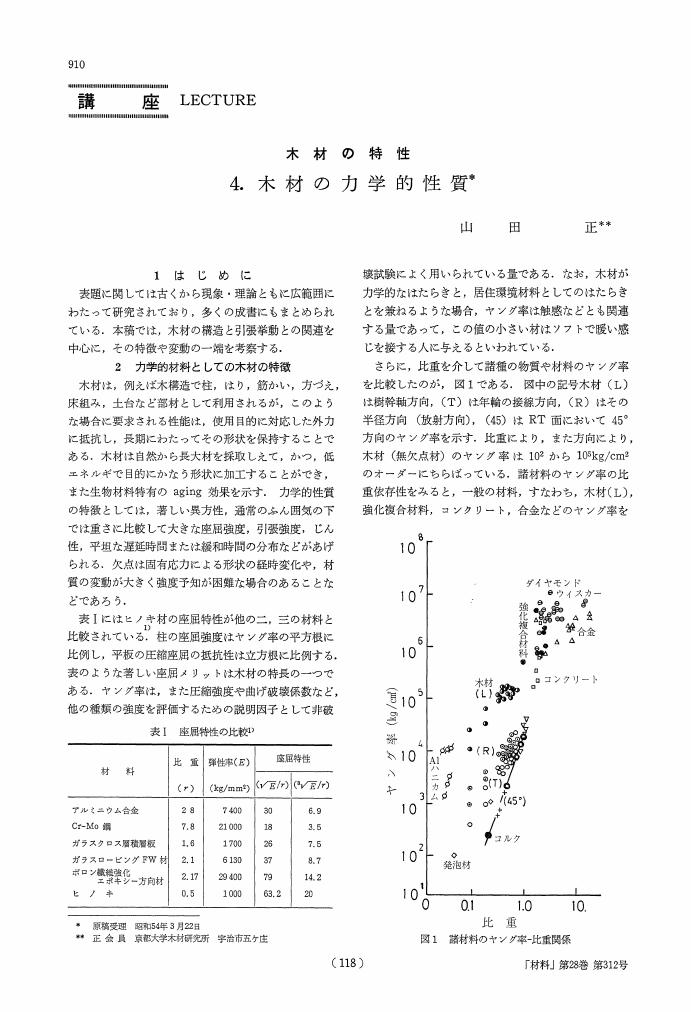

1 0 0 0 OA 木材の特性 4. 木材の力学的性質

- 著者

- 山田 正

- 出版者

- 公益社団法人 日本材料学会

- 雑誌

- 材料 (ISSN:05145163)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.312, pp.910-916, 1979-09-15 (Released:2009-06-03)

- 参考文献数

- 46