1 0 0 0 軍事研究 = Japan military review

- 出版者

- ジャパンミリタリー・レビュー

- 巻号頁・発行日

- vol.28(8), no.329, 1993-08

1 0 0 0 ライオン120年史

- 著者

- ライオン株式会社社史編纂委員会編

- 出版者

- ライオン

- 巻号頁・発行日

- 2014

1 0 0 0 OA 日本の外国語教育における複言語主義導入の妥当性 : CEFRの理念と実際から

- 著者

- 拝田 清 Kiyoshi HAIDA

- 雑誌

- 言語教育研究 = Language education (ISSN:21859744)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.1-12, 2011-03-20

1 0 0 0 OA 量子力學 I

- 著者

- ボルン M・ ヨルダン P・

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 日本数学物理学会誌 (ISSN:21852715)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.80-86, 1927 (Released:2010-03-16)

1 0 0 0 OA <寄稿論文>英語の女性接尾辞

- 著者

- 神崎 高明 Takaaki Kanzaki

- 雑誌

- 関西学院大学社会学部紀要 (ISSN:04529456)

- 巻号頁・発行日

- no.116, pp.15-25, 2013-03-15

1 0 0 0 OA 絵画鑑賞による心理的効果 : 気分の変化を指標として

- 著者

- 渡邊 彩 島谷 まき子 Aya WATANABE Makiko SHIMATANI

- 雑誌

- 昭和女子大学生活心理研究所紀要 = Annual bulletin of Institute of Psychological Studies, Showa Women's University (ISSN:18800548)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.39-47, 2005-03-31

This fundamental study investigated if picture appreciation could be established as a form of psychotherapy by focusing on changes of feeling as an index of the mental effect of picture appreciation, in addition to the language description method, which is a form of picture appreciation therapy. Participants were 30 males and 30 females. We examined whether the mental effect differed depending on the type of picture, its impression and participants'taste. Seven factors were extracted by factor analysis of measures of current feelings. Results indicated that when the impression created by a picture was positive, the mental effect of picture appreciation changed positively regardless of the type of picture.

1 0 0 0 OA Eagle Syndrome with Internal Carotid Artery Compression causing Recurred Syncope: A Case Report

- 著者

- Jinmei Sun Chengjie Zhang Beibei Liu Yao Li Tingting Zhang Jun Tian Hongyan Bi

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.9567-22, (Released:2022-08-30)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 3

We herein report a 54-year-old man with eagle syndrome who presented with repeated episodes of syncope, especially after moving his head to a downward position. Computed tomography with contrast revealed a bilateral elongated styloid process. The left internal carotid artery was obviously compressed by the left elongated styloid processes. A transcranial Doppler examination detected a significantly decreased blood flow velocity in the left middle cerebral artery when the patient slightly lowered his head position. After surgery, the positional cerebral blood flow alteration disappeared. No further similar syncope episodes have been reported to date.

1 0 0 0 OA 宮沢賢治研究 : 韓国における受容史を中心に

1 0 0 0 OA 郡および郡役所位置の研究序説

- 著者

- 木谷 正夫

- 出版者

- 日本地理教育学会

- 雑誌

- 新地理 (ISSN:05598362)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.1-12, 1970-12-25 (Released:2010-02-26)

For as long as half a century up to 1926, there existed 537 county offices in all Japanese prefectures excluding Hokkaido. Each of these was the peripheral organization of the bureaucratic centralized authoritarian local government system, which under the district system law in the Meiji and Taisho era made the national administrative influence permeate into the remotest corner of the country. The district office was not so large an organization but the town in which it was located, in any case, was the centre of its county. Naturally various official and non-official offices were established in its neighbourhood.The seat of district office was not always the same as the most prosperous town in the district, nor was it in the middle of the county. In most cases, many hostorical factors and the will of prefectural government had to do with the decision of the county office site.After the end of the official district system, the ground on which former district offices stood were generally taken over by some local agencies of the prefecture, city or town halls, etc. Some are absorbed in prosperous quarters of the town, but few have been reduced to ruins, and left unutilized.Broadly speaking, the regional pattern of the district system era in Japan has not undergone great change except in the so-called the Tokaido-Pacific Belt, especially the Tokyo and Osaka area.By forming the network which links the places where former district centers were located over the whole country we can with comparative ease revive the Japanesse politicogeographical structure in the first quarter of the present century and compare it with that of today.An investigation into the former sites of county offices will provide us with a correct standpoint from which we may make an observation of the Japanese geographical pattern half a century or so ago.

1 0 0 0 地域とつくる「どこでもドア」型ハイブリッド・ケアネットワーク

- 著者

- 近藤 尚己

- 出版者

- 京都大学

- 雑誌

- 戦略的な研究開発の推進 戦略的創造研究推進事業 RISTEX(社会技術研究開発)

- 巻号頁・発行日

- 2021

長引くコロナ禍が子どもや若者、女性へ及ぼす影響のメカニズムは十分明らかになっておらず、支援ニーズの増加と支援者間の情報共有や連携の困難により相談支援の現場負荷が高まっている。支援対象者の特徴の把握や支援プラン策定は、支援者の経験とスキルに大部分が委ねられており、経験の浅い支援者などへの支援と地域ぐるみの支え合いを可能にする環境整備が急務となっている。 本プロジェクトでは、①3万人の縦断インターネット調査データを活用して、コロナ禍が子どもや若者、女性に及ぼす社会的孤立・孤独や健康・生活への影響を分析する。②分析で得た知見を踏まえ、これまでに開発してきた支援者の支援データシステムの「子ども・若者・女性版」をつくる。③別途開発してきた「住民主体の共生型地域づくり普及支援ガイド」および「地域住民を含む顔が見える社会資源マップ」などのツールをアップデートして、同システムに接続する。このシステムには対象者のタイプ(ペルソナ像)情報や支援記録の分析に基づく優れた支援者のナレッジを盛り込む。支援対象者のタイプとタイプ別の効果的な支援プランを提示し、これを現場とオンラインの両面(ハイブリッド)のネットワーク上で運用する。地域の人々の誰もが支援の入口(ドア)となり、どこから入ってもケアの輪に包摂され、互いに支え・学び合い、豊かなケアが継続する「どこでもドア型」のケアネットワークを構築する。

1 0 0 0 OA 「基督教週報」にみる本校関係記事・広告

- 出版者

- 桃山学院

- 雑誌

- 桃山学院年史紀要 = Momoyama Gakuin archives bulletin (ISSN:02851725)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.94-107, 1981-03

1 0 0 0 OA 病院と訪問看護ステーションにおける看護職間連携の実態と課題

- 著者

- 加藤 智子

- 雑誌

- 聖隷浜松病院医学雑誌 = Medical Journal of Seirei Hamamatsu General Hospital

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.8-14, 2022-06-01

1 0 0 0 対支回顧録

- 著者

- 対支功労者伝記編纂会 編

- 出版者

- 対支功労者伝記編纂会

- 巻号頁・発行日

- vol.下巻, 1936

1 0 0 0 OA スポーツ生中継用超小型審判目線カメラの開発と現場導入

- 著者

- 高橋 一徳 橋詰 聖仁

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会冬季大会講演予稿集 映像情報メディア学会2016年冬季大会講演予稿集 (ISSN:13434357)

- 巻号頁・発行日

- pp.23A-2, 2016 (Released:2020-01-23)

This paper describes development and practical use of a very small sized camera which can be attached to sports referee and capture “the referee's eye” for live broadcasting. The camera has HD-SDI(1080/59.94i) output at light weight (40g),very small size (45x26x26mm) and has been in practical use for live sports broadcast from 2015.By this development, the viewers came to be able to enjoy a reality picture of the referee's glance.

1 0 0 0 OA Positive Representations

Positive Representationsに関する研究を行った。主にPositive Representationsのクラスター構造を発見して、普遍R行列の分解を作った。それを使って、A型の場合、最も重要な予想二つがやっと証明した。特に、Borel部分のテンソル積分解を明示的に書けて、さらに、シレダ・シャピロによってPositive Representationsのテンソル積分解も同じようなアイデアで証明した。彼らとの共同研究でPeter-Weyl定理も同様に証明した。また、ペナー・ゼットリンの共同研究によって、N=2 タイヒミュラー超空間を作って、奇次元など色んな性質を研究した。

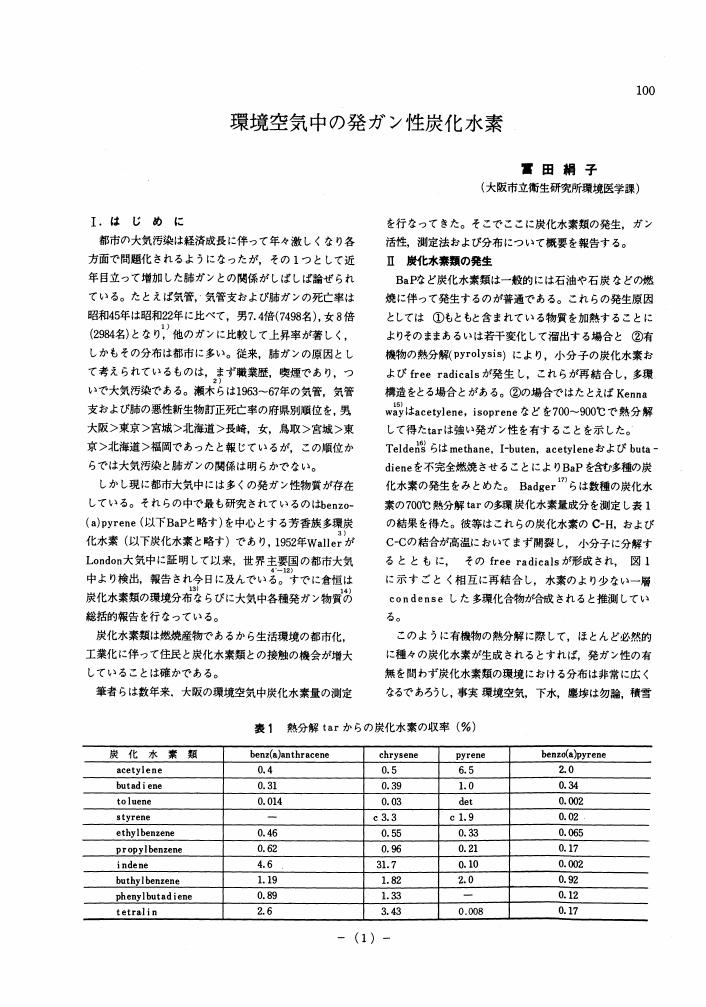

1 0 0 0 OA 環境空気中の発ガン性炭化水素

- 著者

- 冨田 絹子

- 出版者

- 社団法人 大阪生活衛生協会

- 雑誌

- 生活衛生 (ISSN:05824176)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.100-112, 1973-08-20 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 50

1 0 0 0 OA 《第3回》統計学習の観点から見たTD学習

- 著者

- 植野 剛 前田 新一 川鍋 一晃

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.277-283, 2013-03-10 (Released:2019-05-08)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 IR 009 近世巨石石割技術および道具の復元的研究

- 著者

- 高田 祐一 たかた ゆういち Takata Yuichi 福家 恭

- 出版者

- 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

- 雑誌

- 奈良文化財研究所紀要 : 奈良文化財研究所紀要

- 巻号頁・発行日

- no.2017, pp.14-15, 2017-06-30

慶長期の全国的な築城ラッシュにより日本の城郭石垣は、高石垣化と石垣石の規格化が進行した。元和・寛永期には、徳川幕府によって再築された大坂城の石垣構築技術は最高水準に達した。石垣石の規格化には、石割技術の進展が不可欠である。特に大坂城では石垣石が大型化しており、高度な巨石の石割技術があったと予想される。しかし、石材業が機械化された現代には、近世初期の石割技術および道具は残っていない。そこで本研究では近世初期の石割技術の矢穴技法に注目し、石割するための矢穴および道具を復元する。そして、慶長期の矢穴と元和・寛永期の矢穴形状において、石の割れ方の違いがあるか比較実験を実施する。割れ方の違いを考察することで、技術進展の本質をあきらかにできるだろう。なお矢穴技法とは、鉄製の楔である矢を矢穴に挿入し、石の割目を押し開けて石を割る技法である。

1 0 0 0 保険診療におけるリハビリテーション治療の実状

- 著者

- 小山 照幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- pp.21063, (Released:2022-08-17)

- 参考文献数

- 11

目的:わが国は世界に先駆けて高齢者人口が増加している.それに伴い高齢患者も増加しており,リハビリテーション治療は重要である.リハビリテーション関連医療費も増加しているが,どのような年齢層にリハビリテーション治療が実施されているかについては知られていない.そこで今回,保険診療におけるリハビリテーション治療患者の年齢分布を調査したので報告する.調査方法:厚生労働省が公表しているNDBオープンデータから,各疾患別リハビリテーション料の「性年齢別算定単位数」について2014(平成26)~2019(平成31)年度の6年間の年次推移を検討した.結果:心大血管疾患リハビリテーション料は80歳代前半にピークがあり,それまでは男性が約2倍多かった.脳血管疾患等リハビリテーション料は80歳代前半にピークがあり,男性のピークは70歳代後半でそれ以下の年代では男性のほうが多かった.廃用症候群リハビリテーション料は80歳代後半にピークがあり,女性のほうが多かった.運動器リハビリテーション料の算定単位数が最も多く,80歳代前半にピークがあり,女性は男性の2.5倍実施されていた.呼吸器リハビリテーション料は80歳代後半にピークがあり,男性のほうが多かった.がん患者リハビリテーション料は70歳代後半にピークがあり,男性が女性の約2倍であった.結論:リハビリテーション治療実施患者の年齢のピークは80歳代であり,年々増加していた.

1 0 0 0 OA 宮古島を襲った台風0314号の後日調査

- 著者

- 丸山 敬 河井 宏允 奥田 泰雄 林 泰一

- 出版者

- 一般社団法人 日本風工学会

- 雑誌

- 日本風工学会論文集 (ISSN:13493507)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.63-69, 2004 (Released:2005-04-13)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 2