- 著者

- カスペルスキー ユージン

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンピュータ (ISSN:02854619)

- 巻号頁・発行日

- no.865, pp.54-57, 2014-07-24

ユージン・カスペルスキー 氏カスペルスキー・ラボ 会長兼CEO産業システムが危ない犯罪組織は麻薬の密輸に悪用ロシア最大手のセキュリティ企業であるカスペルスキー・ラボ。創業者のカスペルスキー氏は20年以上前からウイルス対策に取り組んできた。現在…

- 著者

- 正木 友則

- 出版者

- 全国大学国語教育学会

- 雑誌

- 国語科教育 (ISSN:02870479)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, pp.33-41, 2017

<p>本稿では、多様化・高次化した説明的文章の学力や学習指導内容を学習者に獲得させる上で、授業者による「教授行為(指導)」の中でも「ゆさぶり発問」に着目し、説明的文章の学習指導の場における展開について検討した。</p><p>例えば、授業者は筆者の説明内容や論理、主張に対して学習者が「分かっているつもり(理解不足)」であることを、事前に予想できる時、もしくは、授業内で察知した時、「ゆさぶり発問」(主要発問/授業内における即時的応答)を用いて、学習者の理解不足を補うことになる。また、筆者の説明内容や論理・主張などに対する学習者の吟味・評価を促す時には、主要発問で、学習者による「限定・比較・否定」を通して、説明的文章の学力や学習指導内容の獲得につなげようとするのである。</p><p>以上のことから、説明的文章の批判的読みでは、教材(文章)を介した「学習者(読者)」と「筆者」との相互作用を機能させるために、授業者の教授行為(指導=「ゆさぶり発問」)が重要であるといえよう。</p>

1 0 0 0 IR 渾身の力をふるわれた矢作先生 (追悼 矢作三藏先生 特集)

- 著者

- 小沢 和光

- 出版者

- 学習院大学

- 雑誌

- 学習院大学英文学会誌

- 巻号頁・発行日

- no.2011, pp.14-15, 2012-03-20

- 著者

- 守屋

- 出版者

- The Chemical Society of Japan

- 雑誌

- 東京化學會誌 (ISSN:03718409)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.45a-45, 1893

- 著者

- Masamichi Okudaira Steffen Willwacher Seita Kuki Takuya Yoshida Hirohiko Maemura Satoru Tanigawa

- 出版者

- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine

- 雑誌

- The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine (ISSN:21868131)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.67-74, 2021-03-25 (Released:2021-03-12)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 1

This study aimed to investigate the effect of incline on neuromuscular mechanisms in uphill sprint running. Nine male college sprinters performed 5-sec constant speed running trials on a motorized treadmill at 7.5 m/s. Each trial was conducted under different inclined conditions (level and 5.0% grade). Surface electromyography (EMG) was recorded from 6 muscles of the lower limbs, including gluteus maximus, gluteus medius, rectus femoris, vastus lateralis, biceps femoris, and lateral gastrocnemius lateralis. We found higher muscle activity in all muscles during the stance phase in uphill sprinting except for rectus femoris and vastus lateralis. Higher muscle activation during the recovery phase was found in the rectus femoris muscle in uphill sprinting. These muscle activity adaptations in uphill sprinting were paralleled by higher step frequency and shorter step length. Our results suggest that lower limb muscle activity can meaningfully adapt to sprint-specific demand in uphill running.

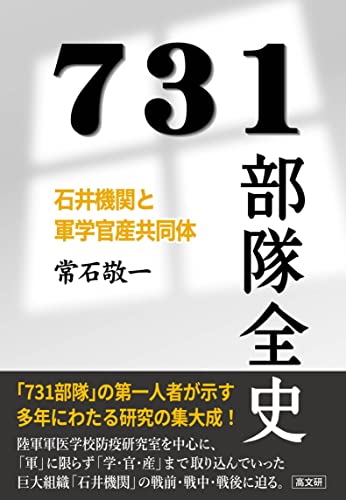

1 0 0 0 731部隊全史 : 石井機関と軍学官産共同体

1 0 0 0 海事資料館研究年報

- 著者

- 神戸商船大学 [編集]

- 出版者

- 神戸商船大学海事資料館

- 巻号頁・発行日

- 1993

1 0 0 0 IR 書評誌『読書人』の国内思想戦 : 1940年代前半日本の言論空間研究(2)

- 著者

- 植村 和秀

- 出版者

- 京都産業大学法学会

- 雑誌

- 産大法学 (ISSN:02863782)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.283-317, 2021-07

1 0 0 0 IR 書評誌『読書人』の国内思想戦 : 1940年代前半日本の言論空間研究(1)

- 著者

- 植村 和秀

- 出版者

- 京都産業大学法学会

- 雑誌

- 産大法学 (ISSN:02863782)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.1-43, 2021-04

1 0 0 0 IR ミュートスとロゴス

- 著者

- 加藤 浩 Kato Hiroshi カトウ ヒロシ

- 出版者

- 大阪大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 待兼山論叢. 美学篇 (ISSN:03874818)

- 巻号頁・発行日

- no.34, pp.1-22, 2000

1 0 0 0 今田さんとの40年(今田見信先頭追悼号)

- 著者

- 清水 文彦

- 出版者

- 日本歯科医史学会

- 雑誌

- 日本歯科医史学会会誌 (ISSN:02872919)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.3, pp.8-9, 1977-12-15

1 0 0 0 IR ロゴスとミュートス : 言語学から説話学へ

- 著者

- 末松 壽

- 出版者

- 山口大学哲学研究会

- 雑誌

- 山口大学哲学研究 (ISSN:0919357X)

- 巻号頁・発行日

- pp.52_a-75_a, 1992

La distinction établie par Émile Benveniste entre discours et récit historique (avater de l'opposition logos / muthos des Anciens) aincité de nombreux critiques (linguistes, tel H. Weinrich, ou philosophes) à réflréchir sur les questions de l'énonciation en général et en particulier sur la modalité de la relation entre ces deux types d'énonciation. Les théoriciens de la littérature de leur côté en ont tiré parti afin de consolider les bases d'une science en construction. Il nous a paru cependant nécessaire de réexaminer la théorie du linguiste, notamment en ce qui concerne la légitimité de poser le discoursi indirect comme"troisième type d'énonciation" (ainsi qu'il l'a fait) et de nous demander s'il n'y avait pas lieu, à la place, de proposer un tout autre type : lavdéfinition Il fallait, d'autre part, mettre en lumière une certaine mutation conceptuelle des termes-clefs (récit, disconrs précisément)de Benveniste aux poéticiens dont Barthes et en particulier G. Genette, changement de perspective qui a permis, depuis les années 1970, l'essor remarquable de la narratologie. Telles sont les tâches que nous nous proposons dans cet essai.

1 0 0 0 IR ミュトスと事実--『ティマイオス』序幕(17a-27b)をどう読むか

- 著者

- 荻野 弘之

- 出版者

- 上智大学哲学科

- 雑誌

- 哲学科紀要 (ISSN:0286925X)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.33-56, 1996

1 0 0 0 OA 岳湯地熱地域(熊本県小国町)の噴気・蒸気井から放出されるガスの化学組成

- 著者

- 大沢 信二 由佐 悠紀 大上 和敏

- 出版者

- THE GEOTHERMAL RESEARCH SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- 日本地熱学会誌 (ISSN:03886735)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.4, pp.289-292, 1998-10-25 (Released:2009-08-07)

- 参考文献数

- 8

- 著者

- 塩田 真吾 髙瀬 和也 酒井 郷平 小林 渓太 籔内 祥司

- 出版者

- 一般社団法人 CIEC

- 雑誌

- コンピュータ&エデュケーション (ISSN:21862168)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.85-90, 2018

<p> 情報セキュリティ関連のインシデントの増加や新しい学習指導要領などを踏まえると,今後,情報モラルだけでなく,情報セキュリティ教育の実施が学校教育での課題になる。しかし,情報セキュリティ教育の従来の指導方法については,セキュリティ対策やトラブル事例を紹介するという指導が中心であり,知識は身につくものの,どこか他人事として捉えてしまい,「自分ももしかしたらトラブルにあうかもしれない」という当事者意識を促すことは難しいという課題があった。そこで本研究では,中学生に「自分ももしかしたらトラブルにあうかもしれない」という当事者意識を促すことを目的とした情報セキュリティ教材の開発を行い,その成果を考察した。トラブル事例の「あやしさ」を自ら発見し判断させるために,スマホ画面を模したカード教材の開発を行い,授業を実践したところ,当事者意識とセキュリティ対策への意欲の向上が見られた。</p>

1 0 0 0 OA 受賞作品紹介

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 日本船舶海洋工学会誌 KANRIN(咸臨) (ISSN:18803725)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.App5, 2015-07-10 (Released:2017-12-28)

1 0 0 0 新睦人先生へのインタビュー (特集 第六〇回大会記念号)

- 著者

- 新 睦人

- 出版者

- いなほ書房 ; 1961-

- 雑誌

- 社会学史研究 = Studies on the history of sociology (ISSN:02886405)

- 巻号頁・発行日

- no.43, pp.11-17, 2021

- 著者

- 高艸 賢

- 出版者

- いなほ書房 ; 1961-

- 雑誌

- 社会学史研究 = Studies on the history of sociology (ISSN:02886405)

- 巻号頁・発行日

- no.43, pp.105-122, 2021