- 著者

- 宝崎 隆祐

- 出版者

- 京都大学数理解析研究所

- 雑誌

- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)

- 巻号頁・発行日

- no.1461, pp.225-238, 2005-12

1 0 0 0 OA VRデバイスを用いた雪崩現象を把握するための没入体験システムの開発

- 著者

- 伊藤 智也 戸島 隆文 高瀬 慎介

- 出版者

- 八戸工業大学

- 雑誌

- 八戸工業大学紀要 = The Bulletin of Hachinohe Institute of Technology (ISSN:24346659)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.79-85, 2021-03-26

1 0 0 0 選抜高校野球大会出場校のアウト・オブ・シーズンへの関わり

- 著者

- 伊能 良紀 三井 利仁

- 出版者

- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION

- 雑誌

- 日本理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, pp.C0925-C0925, 2007

【目的】高校野球には高等学校野球関連規定により、毎年12月1日から翌年3月20日まで練習に主点を置くために対外試合を禁止する規則がある(練習試合は3月第2土曜から解禁)。これをアウト・オブ・シーズン規定という。このアウト・オブ・シーズン規定により春の全国選抜高等学校野球大会(以下、選抜大会)と夏の全国高等学校野球選手権大会(以下、選手権)は、出場決定から本大会までの期間の練習目的が大きく異なる。選抜大会出場校は、選抜大会前にアウト・オブ・シーズンを挟むため、自チームの競技力向上はもちろんの事、秋季大会やそれ以前に受けた傷害・慢性障害(以下、障害)を治療・改善する事にも力を注ぎやすい。さらに、この期間に新たな傷害を受けない事が選抜大会で十分な能力を発揮する事に繋がる。今回、選抜大会出場校のアウト・オブ・シーズンに関わったので報告する。 <BR>【対象及び方法】選抜大会に出場した高校の野球部員21名(身長169.1±4.9cm、体重63.78±5.78kg)に対し、理学療法士と野球部専属トレーナーが外傷に対する応急処置・ケア等、傷害・障害から競技復帰へのコンディショニング・トレーニング指導等を行った。<BR>【結果】関わった人数は、全部員21名のうち、11名(投手4名、捕手1名、内野手4名、外野手2名)。傷害・障害部位は、肩5例、肘4例、腰部7例、股関節1例、膝4例、足部1例の23例。そのうち、急性外傷6例(肩3例、腰部1例、膝1例、足部1例)、慢性障害:17例(肩2例、肘4例、腰6例、股関節2例、膝3例)であった。関わった内容は、練習メニューとは別にテーピング3例、コンディショニング22例、トレーニング指導15例であった(重複あり)。<BR>【考察】様々な傷害・障害を持つ選手がいたが、この期間中に受傷する選手より、秋季大会中や秋期大会以前の野球歴から障害を持ち続けている選手が23例中17例と多かった。その理由として、投手が練習終了後にアイシングをするだけで、整理体操を行う選手も少なく、身体のケアに関心が低かったことが考えられた。アウト・オブ・シーズンの期間を利用して、傷害・障害に対する直接的なアプローチだけでなく、身体のケア・整理体操の必要性を選手に自覚させる取り組みとして、身体のケアについて講義も行った。選手が身体のケアに関心を持ち実践した事により、アウト・オブ・シーズン中に受ける傷害を減らす事ができた。さらに、秋期大会以前の障害も改善できた。以上から、身体のケアのみに練習時間が取られていたこれまでより、多くの練習量の確保ができた。今回の活動で、選抜大会での活躍に少なからず寄与でできたのではないかと考えている。今後の課題として、どのようなメディカルサポートがアウト・オブ・シーズンにとって適切か調査・研究していきたい。<BR>

- 著者

- 成合 英樹 運輸省船舶技術研究所原子力船部

- 出版者

- 運輸省船舶技術研究所

- 雑誌

- 船舶技術研究所報告 (ISSN:0495775X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, 1979

1 0 0 0 OA 雪・氷の結晶成長

- 著者

- 小林 禎作

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.12, pp.1234-1248, 1975-12-10 (Released:2009-02-09)

- 参考文献数

- 81

Habit and growth type of snow crystals was consolidated by Kobayashi in 1961 as far as single crystalline forms are concerned. But much has been left unknown about poly-crystalline forms of snow crystals. Kronberg-Wilson's concept of Coincidence-Site Lattice was successfully introduced to explain the structure of “twin prisms” and twelve-branched snow crystals as rotation twins which have each a twin axis parallel to the composition plane. A generalized CSL theory is now proposed to explain the structure and growth of poly-crystalline shaped crystals including a combination of bullets, a spacial assemblage of plane branches, and some of the “peculiar shaped crystals” as rotation twins which have each a twin axis perpendicular to the composition plane. Thus an important step is forwarded for the understanding of the morphology of snow crystals. Methods of microscopic observation in situ of growing ice crystals are described with the aid of illustrations and photographs.

1 0 0 0 OA 小学生の希望職業からみた職業的発達の検討

- 著者

- 宮田 延実

- 出版者

- 日本キャリア教育学会

- 雑誌

- キャリア教育研究 (ISSN:18813755)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.53-60, 2012-03-31 (Released:2017-06-24)

1 0 0 0 OA フィードバックと学習効果 ―自己訂正から見えるもの

- 著者

- 中島 由季子

- 出版者

- 日本女子大学

- 雑誌

- 日本女子大学大学院文学研究科紀要 = Journal of the Graduate School of Humanities (ISSN:13412361)

- 巻号頁・発行日

- no.24, pp.43-56, 2018-03-15

1 0 0 0 OA [3]医薬品業における同族企業 ──経営者の承継と戦略の変化の連関──

- 著者

- 藤野 義和

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第83集 新しい資本主義と企業経営 (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.G3-1-G3-12, 2013 (Released:2019-09-26)

本稿の目的は,武田薬品工業と塩野義製薬,そしてエーザイを事例に取り上げ,経営者交代と戦略の変化の関係性を考察し,同族経営者のあり方を議論することにある。 本研究を通して,まず構造転換を迎えた医薬品産業の実態が明らかとなる。その上で,武田薬品工業と塩野義製薬は同族関与の終焉という企業の歴史な転換を迎えた。特に武田は,同族経営者が積極的にその転換を主導したと解釈された。一方エーザイは,同族経営者が主導し常に時代を先取し自己革新を行ってきたことが明らかとなる。エーザイの同族関与の維持や転換にかんしては,現在進行中の事象であり議論するに留まる。 以上の事例にもとづき,今日でもいわば「チャンドラー・モデル」が有効な組織形態であることが確認される一方,Chandler が同文脈で示唆する経営者の専門性の変化を深く追求することが同族の維持や転換理由をひも解く鍵となることが確認される。

- 著者

- Shintaro Ichikawa Utaroh Motosugi Tetsuya Wakayama Hiroyuki Morisaka Satoshi Funayama Daiki Tamada Kang Wang Sagar Mandava Ty A Cashen Hiroshi Onishi

- 出版者

- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

- 雑誌

- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)

- 巻号頁・発行日

- pp.mp.2021-0143, (Released:2022-03-17)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 7

Purpose: To compare the quality of dynamic imaging between stack-of-stars acquisition without breath-holding (DISCO-Star) and the breath-holding method (Cartesian LAVA and DISCO).Methods: This retrospective study was conducted between October 2019 and February 2020. Two radiologists performed visual assessments of respiratory motion or pulsation artifacts, streak artifacts, liver edge sharpness, and overall image quality using a 5-point scale for two datasets: Dataset 1 (n = 107), patients with Cartesian LAVA and DISCO-Star; Dataset 2 (n = 41), patients with DISCO and DISCO-Star at different time points. Diagnosable image quality was defined as ≥ 3 points in overall image quality. Whether the scan timing of the arterial phase (AP) was appropriate was evaluated, and results between the pulse sequences were compared. In cases of inappropriate scan timing in the DISCO-Star group, retrospective reconstruction with a high frame rate (80 phases, 3 s/phase) was added.Results: The overall image quality of Cartesian LAVA was better than that of DISCO-Star in AP. However, noninferiority was shown in the ratio of diagnosable images between Cartesian LAVA and DISCO-Star in AP. There was no significant difference in the ratio of appropriate scan timing between DISCO-Star and Cartesian LAVA; however, the ratio of appropriate scan timing in DISCO-Star with high frame rate reconstruction was significantly higher than that in Cartesian LAVA in both readers. Overall image quality scores between DISCO and DISCO-Star were not significantly different in AP. There was no significant difference in the ratio of appropriate scan timing between DISCO-Star with high frame rate reconstruction and DISCO in both readers.Conclusion: The use of DISCO-Star with high frame rate reconstruction is a good solution to obtain appropriate AP scan timing compared with Cartesian LAVA. DISCO-Star showed equivalent image quality in all phases and in the ratio of appropriate AP scan timing compared with DISCO.

- 著者

- Sho Maruyama Sayuri Tatsuo Soichiro Tatsuo Saya Iida Fumiyasu Tsushima Satoru Ide Shingo Kakeda

- 出版者

- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

- 雑誌

- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)

- 巻号頁・発行日

- pp.mp.2021-0144, (Released:2022-03-17)

- 参考文献数

- 45

Purpose: The human primary auditory cortex is located in the Heschl’s gyrus (HG). To assess the intrinsic MR property in the gray matter of the HG (GM-HG) with T1 and T2 values using a commercially available MR fingerprinting (MRF) technique.Methods: The subjects were 10 healthy volunteers (with 20 HGs; mean age, 31.5 years old; range, 25–53 years old). Coronal T1 and T2 maps were obtained with commercially available MRF using a 3-Tesla MR system. Two radiologists measured the T1 and T2 values of the GM-HG, the GM in the superior temporal gyrus (GM-STG), and the GM in the middle temporal gyrus (GM-MTG) by drawing a ROI on coronal maps.Results: For both radiologists, the mean T1 and T2 values of the GM-HG were significantly lower than those in the GM-STG or GM-MTG (P < 0.01). The interobserver reliability using the intraclass correlation coefficients (ICC) (2,1) showed strong agreement for the measurement of the T1 and T2 values (ICCs =⃥ 0.80 and 0.78 for T1 and T2 values, respectively).Conclusion: The T1 and T2 values on MRF for the GM-HG were lower than those for the GM-STG and GM-MTG, likely reflecting a higher myelin content and iron deposition in the GM-HG. Quantitative measurements using the MRF can clarify cortical properties with high reliability, which may indicate that MRF mapping provides new insights into the structure of the human cortical GM.

1 0 0 0 フランツ・ヨーゼフ : ハプスブルク「最後」の皇帝

- 著者

- Takahiko Nakazono Ken Yamaguchi Ryoko Egashira Mizuki Iyadomi Kazuya Fujiki Sachiho Takayanagi Masanobu Mizuguchi Hiroyuki Irie

- 出版者

- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

- 雑誌

- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)

- 巻号頁・発行日

- pp.rev.2021-0098, (Released:2022-03-17)

- 参考文献数

- 60

- 被引用文献数

- 1

The anterior mediastinum is the most common location of mediastinal tumors, and thymic epithelial tumors are the most common mediastinal tumors. It is important to differentiate thymic epithelial tumors from malignant lymphomas and malignant germ cell tumors because of the different treatment strategies. Dynamic contrast-enhanced MRI and diffusion-weighted imaging can provide additional information on the differential diagnosis. Chemical shift imaging can detect tiny fat tissues in the lesion and is useful in differentiating thymic hyperplasia from other solid tumors such as thymomas. MRI findings reflect histopathological features of mediastinal tumors, and a comprehensive evaluation of MRI sequences is important for estimation of the histopathological features of the tumor. In this manuscript, we describe the MRI findings of anterior mediastinal solid tumors and the role of MRI in the differential diagnosis.

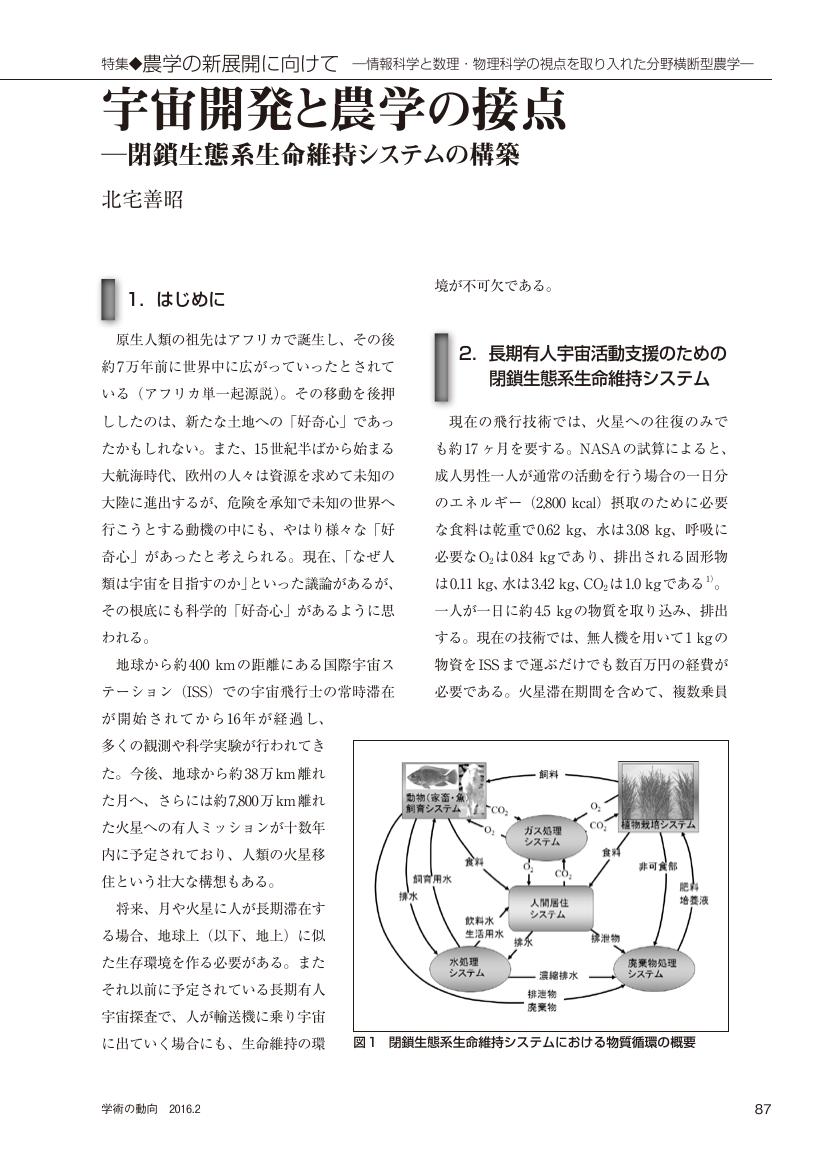

1 0 0 0 OA 宇宙開発と農学の接点 ―閉鎖生態系生命維持システムの構築

- 著者

- 北宅 善昭

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.2_87-2_91, 2016-02-01 (Released:2016-06-03)

- 参考文献数

- 8

- 著者

- 川嶋 伸佳

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.82, pp.3PM-016-3PM-016, 2018

1 0 0 0 OA 東京ベイエリアの揺れに及ぼす不整形地盤の影響

- 著者

- 福武 毅芳 濁川 直寛 田地 陽一

- 出版者

- 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」

- 雑誌

- 理論応用力学講演会 講演論文集 第64回理論応用力学講演会

- 巻号頁・発行日

- pp.OS3-02-01, 2017 (Released:2018-11-13)

In order to understand the response of strong motion at the ground landfill in Tokyo Bay area, we conducted a seismic response analysis of a wide area. The area is a reclaimed land in Tokyo Bay, and it was modeled by three-dimensional FEM over 100m depth 8km north-south east-west 10km. Alluvium was expressed by the non-linear model. In the results of the displacement distribution and acceleration distribution, we found that there is a strong correlation with the alluvium base contour and buried valley.

1 0 0 0 OA セレン-硫黄代謝の接点およびクロストーク:生体内における識別とその制御

- 著者

- 斎藤 芳郎

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本毒性学会学術年会 第47回日本毒性学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.S4-5, 2020 (Released:2020-09-09)

必須微量元素であるセレンは反応性が高く、強い毒性を持つ元素であるが、生体はセレンの特性を巧みに取り込み、生体防御に利用している。セレンはセレノシステイン(Sec:システインの硫黄がセレンに置換したアミノ酸)の形で主にタンパク質中に含まれ、過酸化物を還元・無毒化するグルタチオンペルオキシダーゼやレドックス制御因子チオレドキシン還元酵素の活性部位を形成する。セレンは、これらの抗酸化酵素の生合成に必須であり、生体の酸化ストレス防御において要となる栄養素である。しかし、近年セレンの代謝異常が糖尿病など生活習慣病に深く関与することが明らかとなった。高血糖・高脂肪により誘導された血漿セレン含有タンパク質セレノプロテインP(SeP)が、インスリン抵抗性やインスリン分泌を悪化し、糖尿病の発症進展に“悪玉”として作用することが明らかとなっている。 食品中に含まれるセレンは消化された後、消化管から吸収され、セレン含有タンパク質の合成経路に入るが、その代謝経路はセレンの形態によって異なる。Secは生体により“セレン”と認識され、Secリアーゼにより分解されて生じた無機セレンがSec合成系に入る。一方、体内に吸収されたセレノメチオニン(SeMet:メチオニンの硫黄がセレンに置き換わったアミノ酸)は生体内でセレン・硫黄の区別されずに代謝され、一部はタンパク質中にも取り込まれる。本発表では、セレンと硫黄代謝の接点、特に各元素を含むアミノ酸の代謝経路および生体内における各元素の識別機構について概説する。さらにセレンと硫黄代謝のクロストーク、特に親電子性物質に対する生体応答・解毒作用について議論する。

1 0 0 0 OA 虐待というトラウマ体験が子どもに及ぼす心理・精神的影響

- 著者

- 西澤 哲

- 雑誌

- 北海道医療大学看護福祉学部学会誌 = Journal of School of Nursing and Social Services, Health Sciences University of Hokkaido

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.5-10, 2009-03-31

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)

- 巻号頁・発行日

- no.733, pp.106-108, 2009-06-24

国の公共工事の実績情報などを管理するサービス「コリンズ・テクリス」のシステム刷新が止まっている。官公庁はじめ793組織と13万社を超える企業が参加する巨大なシステムだ。新システムによるサービス開始延期から約1年たった6月中旬時点でも、新システムによるサービス開始時期は未定のままだ。 「一度リリースを中止しただけに、慎重になっているのは確かだ。