1 0 0 0 OA <資料調査> 営業報告書の全国調査

- 著者

- 神戸大学経済経営研究所経営分析文献センター

- 出版者

- 経済資料協議会

- 雑誌

- 経済資料研究 (ISSN:03853586)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.41-44, 1970-09-30

1 0 0 0 OA 法人税法22条の2創設の意義

- 著者

- 金子 友裕

- 出版者

- 東洋大学経営学部

- 雑誌

- 経営論集 = Journal of business administration (ISSN:02866439)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, pp.85-95, 2018-11

1 0 0 0 OA 奈良県大台ヶ原においてニホンジカの増加がもたらした糞虫群集の多様性の低下

- 著者

- 佐藤 宏明

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.5, pp.315-320, 2008 (Released:2009-01-20)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 1

奈良県大台ヶ原では,近年,増加したニホンジカ(Cervus nippon)による樹皮剥ぎや実生の採餌により原生林の衰退が顕著となっている。一方,シカの被食に対し高い耐性を有するミヤコザサ(Sasa nipponica)が林床をおおう林や,一面ミヤコザサからなる草地が拡大している。ミヤコザサは蛋白質が豊富であり,シカの主要な餌資源となっているため,森林が衰退しミヤコザサが優占する場所では糞供給量が増加していると考えられる。そこで,原生林の衰退が糞を餌資源とする糞虫群集にどのような影響を及ぼしているかを明らかにするため,原生林,ササ草地およびその間の移行林に仕掛けた誘因式ピットフォールトラップによって得られた糞虫に基づき多様度を植生間で比較した。種数,均衡度(Smith-Wilson index, Evar),種多様度(Shannon-Wiener index, H′)のいずれも,原生林で最も高い値を示した。移行林では糞虫個体数の増加がみられたものの,均衡度はもっとも低い値を示し,ササ草地では種数,均衡度ともに最も低い値であった。このことは,ニホンジカの増加による森林の衰退は,糞という餌資源の増加があったとしても,糞虫群集の多様性を減少させていることを示唆する。したがって,このような生態系の変化は生物多様性の保全という観点から糞虫群集にとっても好ましい現象ではないといえる。

- 著者

- Y. Linant de Bellefonds

- 出版者

- Mouton

1 0 0 0 Le mariage ...

- 著者

- Yvon Linéant [i.e. Linant] de Bellefonds

- 出版者

- Bibliothèque nationale de France

- 巻号頁・発行日

- 2002

1 0 0 0 勞政時報

- 著者

- 勞務行政研究所 [編]

- 出版者

- 勞務行政研究所

- 巻号頁・発行日

- 0000

1 0 0 0 OA 保護獣による農業被害への対応―「奈良のシカ」の事例―

- 著者

- 渡辺 伸一

- 出版者

- 環境社会学会

- 雑誌

- 環境社会学研究 (ISSN:24340618)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.129-144, 2001-10-31 (Released:2019-03-12)

環境の保護は,社会的に重要な課題である。しかし,環境保護の実際をみると,学術的な重要性や,保護が生み出す受益のために,特定の少数者に過重な負担や受忍を強いる例が散見される。「奈良のシカ」の事例は,こうした問題がみられてきた典型例である。奈良のシカは,「奈良公園の風景の中にとけこんで,わが国では数少ないすぐれた動物景観をうみ出している」とされる天然記念物であり,奈良における最も重要な観光資源の一つでもある。が,当地では,このシカによる農業被害(「鹿害」)を巡り,シカを保護する側(国,県,市,春日大社,愛護会)と被害農家との間での対立,紛争が長期化し,1979年には被害農家による提訴という事態にまで至ってしまった。本稿では,まず,鹿害問題の深刻化過程をみた後に,紛争長期化の背景を,「シカが生み出す多様な受益の維持」「保護主体間の責任関係の曖昧性」「受苦圈と受益圈の分離」「各保護主体にとっての保護目的の違い」等に着目しながら検討した。鹿害訴訟の提訴と和解(1985年)は,被害農家が長期に亘って強いられてきた状況を大さく改善させる契機となった。しかし,この新しい鹿害対策も,十分には機能してこなかった。そこで,後半では,鹿害対策の現状に検討を加えた上で,依然として問題の未解決状態が続いている理由と問題解決への糸口について考察した。

1 0 0 0 生児を得た胎児共存奇胎の1例

- 著者

- 伊藤 崇博 橋本 公夫 川北 かおり 小菊 愛 秦 さおり 奥杉 ひとみ 近田 恵里 佐原 裕美子 竹内 康人 片山 和明

- 出版者

- 近畿産科婦人科学会

- 雑誌

- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.75-82, 2013

子宮内に胎児と奇胎が併存する場合,多くは部分胞状奇胎であるが,正常胎児と胞状奇胎が併存する胎児共存奇胎の可能性もある.胎児共存奇胎であれば児の生存も期待できるが,生児を得ることができるのは半数以下とされる.今回われわれは,生児を得られた胎児共存奇胎の1例を経験したので報告する.症例は30歳,排卵誘発周期に妊娠成立した.経腟超音波検査にて正常絨毛と奇胎を別々に認め,初診時(妊娠9週)の血中hCG値は349,619 mIU/mlと高値であった.羊水染色体検査は46XXの正常核型であり,血中hCG値も妊娠13週以降は低下傾向にあった.早期より切迫流早産徴候を認め,陣痛抑制困難のため妊娠33週での帝王切開分娩となったが,児の予後は良好であった.奇胎娩出後,免疫組織化学的検査により正常胎児と全胞状奇胎との共存であることが確認された.血中hCG値は順調に低下しており,術後34週を経過したが続発性疾患の発症は認めていない.〔産婦の進歩65(1):75-82,2013(平成25年2月)〕

本研究は、西日本で分布域が重複する淡水魚カマツカ種群2種(それぞれA、Bとする)が、交雑を伴いながら共存するメカニズムを明らかにすることで、種分化に重要な生殖隔離機構と近縁種の共存機構の関係についての理解を深めることを目的とする。本年度は、東海地方の3水系の計38地点から採集したカマツカ種群729個体について、ミトコンドリアDNA塩基配列とマイクロサテライトマーカー15遺伝子座を用いて各個体の遺伝的実体を明らかにすることで、2種の流程分布および交雑状況を調べた。その結果、①カマツカ種群Aは主に下流側に、カマツカ種群Bは主に上流側に出現すること、②上流側、下流側ではそれぞれの種が単独で出現する地点がある一方、その間の区間では両種ともに出現する地点があり、地点により交雑個体の出現頻度が異なること(0%~約65%)、③上流側までカマツカ種群Aのみが出現する支流があることが明らかとなった。これらの結果は、両種の間に環境選好性の違いがあり、河川の流程レベルで棲み分けがあるという仮説を強くサポートした。また、両種の間には基本的には生殖隔離が成立しているが、その強さは地点によって異なることが示唆された。今後は、各地点の環境データと2種の出現および交雑個体の出現頻度の関係を分析することで、種分化のあとに二次的接触した近縁種が生殖隔離を成立させて共存するか、どちらか片方の種が生き残る競争排除が起こるか、もしくは交雑により融合するかという動態が、環境要因により左右されるという仮説の検証が期待される。

1 0 0 0 OA 転換期における官僚集団のパースペクティブ

- 著者

- 村松 岐夫

- 出版者

- 日本行政学会

- 雑誌

- 年報行政研究 (ISSN:05481570)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.42, pp.2-31, 2007-05-26 (Released:2012-09-24)

1 0 0 0 OA 実物資料と現存技術に基づく17~19世紀西ヨーロッパのレース製造業史研究の試み

- 著者

- 角田 奈歩

- 出版者

- 東洋大学経営学部

- 雑誌

- 経営論集 = Journal of business administration (ISSN:02866439)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, pp.161-175, 2020-03

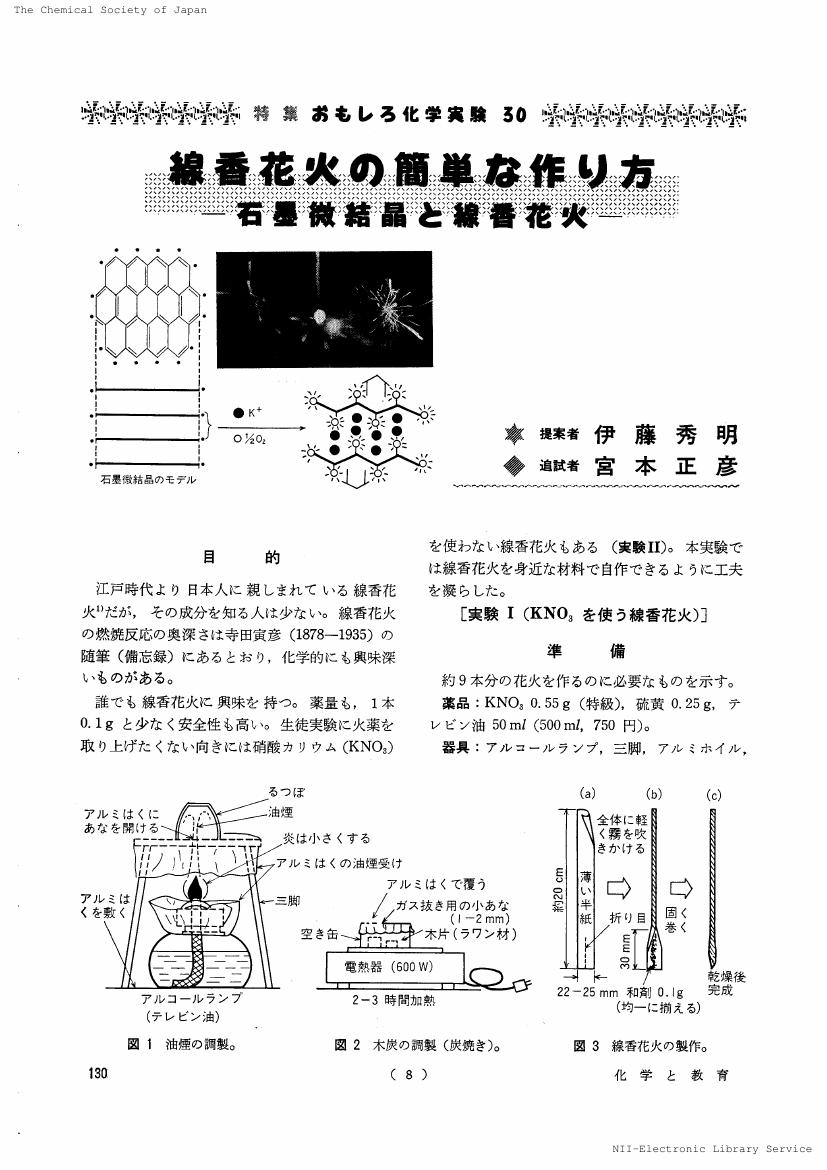

1 0 0 0 OA 線香花火の簡単な作り方 : 石墨微結晶と線香花火(<特集>おもしろ化学実験 30)

- 著者

- 伊藤 秀明 宮本 正彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.130-132, 1991-04-20 (Released:2017-07-13)

1 0 0 0 IR 胎児共存部分胞状奇胎の3症例

- 著者

- 仲谷 美沙子 田島 浩子 川西 智子 高橋 慎治 内田 季之 鈴木 一有 古田 直美 伊東 宏晃 徳永 直樹 金山 尚裕

- 出版者

- 静岡産科婦人科学会

- 雑誌

- 静岡産科婦人科学会雑誌 (ISSN:21871914)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.50-57, 2014

胎児と胞状奇胎が認められる病態には、胎児が存在する部分胞状奇胎の場合と、正常胎児・全奇胎の双胎の場合がある。今回、我々は胎児が共存する部分胞状奇胎と診断された3例を経験した。3症例とも妊娠初期に稽留流産となり、子宮内容除去術が施行された。そのうち2症例では、施術前に胎盤の超音波断層法像に異常を指摘されておらず、子宮内容除去術後に診断された。胞状奇胎の超音波像は多彩であり、必ずしも典型的な嚢胞状所見を示さないこともある。胎芽(児)を超音波で描出する稽留流産の場合、稀ではあるが胎児共存奇胎の可能性を念頭に置き、慎重に超音波検査を行い、胎盤・絨毛組織の病理検査を怠らないことが重要であると考えられた。

1 0 0 0 メディア研究におけるテクスト分析の新たな視点

- 著者

- 野村 史織

- 出版者

- 工学院大学

- 雑誌

- 工学院大学共通課程研究論叢 (ISSN:09167706)

- 巻号頁・発行日

- no.45, pp.37-51, 2007

メディアテクストの解釈については,テクストやテクストが記される場(文書)の質・文脈・制限についてだけでなく,テクストが生産・解釈・消費されていく過程など,多面的な要素が複合的に分析されるべきだといわれてきた。そこで,本稿は,「言説」に関する最近の新たな理論を論じ,メディア研究のテクスト分析へ新たな視点を提示することを目的とした。まず,本稿は,メディア研究の伝統的な手法である量的内容分析の利点と客観性などの問題点を提示し,多くのメディア研究が質的内容分析の手法を取り入れるようになった経緯を示した。次に,テクスト分析に関するこうした質的研究のアプローチや理論が,「言説」という概念に依拠していることを明示した。もともと言語学で生まれた「言説」という概念は,社会・政治・経済・文化的文脈において様々なテクストが生産・解釈されることを含め,発話と認識の多様で変動的な社会実践と意味を指している。この「言説」理論に関して,メディア研究に多くの影響を与えたフーコーの言説と権力・社会の議論,グラムシの文化ヘゲモニーの理論に焦点を当て,言説が政治的性質を有していること,そして,変動し多様な社会背景・権力関係と絡み合って,言説が形成・表象・解釈されること,また言説的実践を通じて,社会的文脈や権力関係が構築されたり,当然のものとして社会で「自然化」されたり,変化させられたりする過程への視座を提示した。最後に,こうした視点を取り入れたメディア研究のテクスト・言説分析の例として,批判的言説分析を紹介し,多様なメディアテクストを分析するための新たな視点を論じた。

1 0 0 0 OA 敗戦前後の徳川義親 : 『徳川義親日記』を中心に

- 著者

- 小田部 雄次 オタベ ユウジ Yuji Otabe

- 雑誌

- 史苑

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.1-25, 1986-03

1 0 0 0 OA 成城小学校の自然学習と遊び科の歴史的意義に関する研究

- 著者

- 飯沼 慶一

- 出版者

- 一般社団法人 日本環境教育学会

- 雑誌

- 環境教育 (ISSN:09172866)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.3_12-20, 2020 (Released:2020-04-15)

- 参考文献数

- 43

Although it is widely suggested that the beginning of environmental education in Japan is education conducted to teach about conservation and pollution, there are only a few historical details from the viewpoint school education. This focuses on Seijo Elementary School during the "Taisho New Education Movement" period, and seeks to examine the transition of the relationship between "nature studies", "lower-grade science" and "play time" utilizing the magazine "Studies On Educational Problems", published by Seijo Elementary School. Since its establishment, Seijo Elementary School has been conducting educational experiments incorporating "nature studies" to establish science as a subject for lower grades. However, after about ten years, the research on science for lower grades decreased, and "nature studies" continued as a research issue for "play time" together with integrated education. The research of "nature studies" at Seijo Elementary School has created not only the foundation of learning about nature in lower-grade science, which led to the introduction of environmental education, but has also shifted to the study of "play time" and the establishment of "Living Environment Studies", which is the main subject in current environmental education for lower grades in elementary school.

1 0 0 0 OA [報告 1]トンネル・ヴィジョンと冤罪

- 著者

- 笹倉 香奈

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.3-7, 2017 (Released:2019-01-02)

本稿は「トンネル・ヴィジョン」に関する英米における議論を紹介することを目的とする。「トン ネル・ヴィジョン」とは、トンネルの中に入ったときのように視野が狭窄し認知の範囲が狭くなる 状態である。例えば捜査官はある被疑者に焦点を絞り、その被疑者の事件について有罪判決を得る ための証拠を選び出す。他方で、無罪方向を示す証拠を無視したり排除してしまったりする。有罪 への志向は証人や目撃者の取調べや識別手続、被疑者の取調べ、情報提供者への対応に影響を与え ることになる。この状況がトンネル・ヴィジョンであり、冤罪の原因となる。内在的な要因(認知 バイアス)だけではなく、外在的な要因(刑事司法制度を取り巻く様々な制度的な圧力)によって、 トンネル・ヴィジョンは強化される。捜査官のみならず、検察官、弁護人、裁判官など、全ての人 がある結論に固執し、トンネル・ヴィジョンに陥る。欧米では 2000 年代以降、刑事司法における トンネル・ヴィジョンや認知バイアスについての研究が進められてきた。トンネル・ヴィジョンに 陥り、冤罪を生まないようにするためにいかなる方策が必要かという点についての議論も紹介する。