1 0 0 0 Žaponsko

- 著者

- napsal Josef Kořenský

- 出版者

- J. Otto

- 巻号頁・発行日

- 0000

- 著者

- 李 鳳娟

- 出版者

- 慶應義塾大学大学院社会学研究科

- 雑誌

- 慶応義塾大学大学院社会学研究科紀要 : 社会学心理学教育学 : 人間と社会の探究 (ISSN:0912456X)

- 巻号頁・発行日

- no.76, pp.61-81, 2013

In the latter half of the 14th century, the Ming emperor sent a group called Fujian thirty six clans to settle in the Kume Village of Ryūkyū. Kume Villagers were given the responsibility of managing tributary trade between China and the Ryūkyū Kingdom; they significantly affected the Ryūkyū Kingdom in terms of politics, economy, culture, thought, and belief. However, the Ryūkyū Kingdom was eventually abolished, and was later replaced in 1879 by Okinawa Prefecture as per orders of the Meiji Government; in addition, the tributary trade between China and Ryūkyū was banned. As a result, the Kume Villagers lost their status, and they were gradually assimilated by Japanese culture. Despite this, descendants of Kume Villagers who persisted with the proud ideals of their ancestors strived to maintain the traditional cultures of the Kume people. They set up an organization called Kume Sōsekai for managing the Confucius Shrine in Kume Village—a symbol of their traditional culture.This study focused on the activities of Kume Sōsekai for examining the evolution of the descendants of Kume Villagers in terms of their status and identity in the Okinawa society.論文

1 0 0 0 OA ドーパミン神経伝達異常と認知機能障害の研究

- 著者

- 山下 元康

- 巻号頁・発行日

- no.2364, 2006

1 0 0 0 OA <論文>衝撃と反復 : フロイト「科学的心理学草稿」による心的外傷の考察

- 著者

- 岡崎 宏樹

- 出版者

- 京都大学文学部社会学研究室

- 雑誌

- 京都社会学年報 : KJS = Kyoto journal of sociology

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.1-21, 1998-12-25

Confronted with so shocking a event which gives too extraordinarily intense impression, one will lose self-control. Such experience, sometimes so delightful, sometimes so sorrowful, can change one's personalty fundamentally. What does the shock bring about? How does the experience of the shock have its overwhelming influence on a person? Where is the person whom the shock left its mark on destined to go? In order to throw light on these questions, I would like to examine the phenomenon called psychological trauma. It is not the aim of this paper to define the trauma or to examine many psychotherapies which are designed to remend it, but to examine how traumatic events occur just to get some clues to an understanding of extraordinarily intense experiences, where one may find some suggestive conclusion for sociological studies. For this purpose Sigmund Freud's Project For a Scientific Psychology is, which tries to explain all the psychological phenomena with its original neuron theory, is examined. It seems to give us no less remarkable theory to understand psychological trauma than his later writings. In fact Project itself does not refer to the trauma. Nevertheless the concept of Pain in Project seems to be full of suggestions if we regard it as one that means the traumatic event. For instance it shows that the peak of Pain namely the moment when such events are the most intense cannot be memorized in normal way. It implies the impossibility of the complete recovery which psychotherapy that attaches great importance to remembrance of traumatic experience supposes to attain. Project model can explain the reason. It also shows that the anxiety which derived from experience of Pain can establish the system of ego. In the second part of this article, what the phenomenon called recovery from trauma means will be considered, by examining, from the standpoint of the neuron theory of Project, the play of a child who experienced traumatic situation. In the study of the trauma we find many sorts of repetition. The dreams of those suffering traumatic neurosis repeat the same scene of traumatic situations. Those patients sometimes repeat the same traumatic situation as they had experienced before in the actual stuation: it is called acting-out. While, the child repeats the play which seems to express the traumatic situation. I will examine the different levels of these repetitions and show the significance of creative repetition of the play of the child, which seems to imply the possibility of impossibile recovery.

1 0 0 0 OA イヌ=ヒト共通性格尺度 (CHOPS) の開発

- 著者

- 久須美 沙紀 中島 定彦 成田 健一 S. Kusumi Sadahiko Nakajima Kenichi Narita

- 雑誌

- 関西学院大学心理科学研究 = Kwansei Gakuin University Bulletin of Psychological Science Research (ISSN:21876355)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.5-14, 2020-03-25

1 0 0 0 統合失調症の退院支援を阻む要因について

- 著者

- 池淵 恵美 佐藤 さやか 安西 信雄

- 出版者

- 日本精神神経学会

- 雑誌

- 精神神經學雜誌 = Psychiatria et neurologia Japonica (ISSN:00332658)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, no.11, pp.1007-1022, 2008-11-25

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 3

1 0 0 0 OA 実用手芸品の作り方

- 著者

- 主婦之友社編輯局 著

- 出版者

- 主婦之友社

- 巻号頁・発行日

- 1931

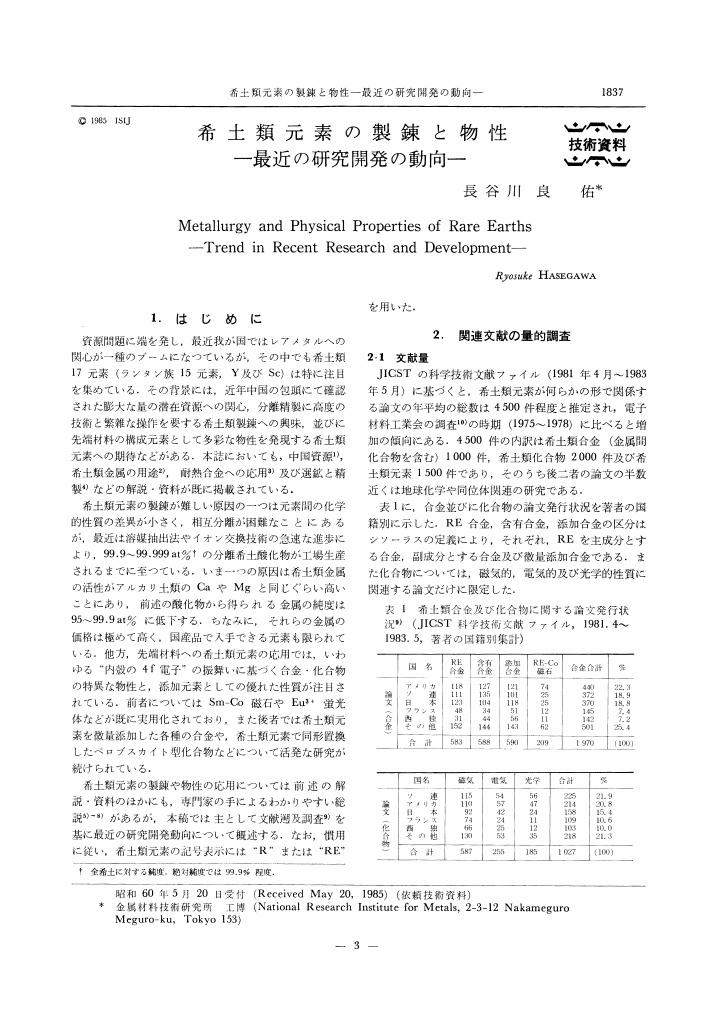

1 0 0 0 OA 希土類元素の製錬と物性

- 著者

- 長谷川 良佑

- 出版者

- The Iron and Steel Institute of Japan

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.16, pp.1837-1845, 1985 (Released:2009-06-19)

- 参考文献数

- 34

1 0 0 0 OA 書評・紹介 東条操 監修 『方言学講座4巻』

- 著者

- 池上 二良

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1963, no.44, pp.53-58, 1963-10-16 (Released:2013-05-23)

1 0 0 0 講座方言学

- 著者

- 飯豊毅一 [ほか] 編集委員

- 出版者

- 国書刊行会

- 巻号頁・発行日

- 1998

- 著者

- 桑畑 洋一郎

- 出版者

- 梅光学院大学

- 雑誌

- 梅光学院大学論集 (ISSN:18820441)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.48-70, 2017

本研究は、HTLV-1対策推進協議会における議論がいかなるもので、どのように変化しているのか、計量テキスト分析ソフトKHcoderを用いて分析し、それを元に病に対する公的対策がいかに議論されどのように決定されるのか俯瞰的に明らかにするものである。研究の結果、第1に議論が重ねられていくことで、総花的議論から徐々に収斂していくこと、第2に当事者の思いを公的対策としていかに反映させるかといった議論に変化していくこと、第3に専門家による議論であっても、何らかの社会規範と関連付けて病が理解されていることが明らかとなった。

1 0 0 0 平家物語大事典

- 著者

- 大津雄一 [ほか] 編

- 出版者

- 東京書籍

- 巻号頁・発行日

- 2010

1 0 0 0 重症急性呼吸器症候群SARS

1 0 0 0 IR 中学校・技術科金属加工用機器(簡易スポット溶接機)の開発

- 著者

- 北村 一浩

- 出版者

- 愛知教育大学

- 雑誌

- 愛知教育大学研究報告. 芸術・保健体育・家政・技術科学・創作編 (ISSN:18845150)

- 巻号頁・発行日

- no.68, pp.85-88, 2019-03-01

1 0 0 0 分散認知

- 著者

- 椹木 哲夫

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 日本ファジィ学会誌 (ISSN:0915647X)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, 1998

<p></p>

- 著者

- 田中 輝明 小山 司

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.9, pp.979-985, 2009

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

単極性うつ病と双極性うつ病では治療アプローチが異なるため,「うつ病」診療においては早期診断が重要な鍵となる.抑うつ症状のみで鑑別することは困難であるが,双極性うつ病では非定型症状や躁成分の混入が診断の手掛かりとなることもある.双極性障害の診断には(軽)躁病エピソードの存在が必須であるが,患者の認識は乏しく,周囲からも注意深く(軽)躁症状の有無を聴取する必要がある.双極性障害のスクリーニングには自記式質問紙票も有用である.また,パーソナリティ障害や薬物依存などの併存も多く,複雑な病像を呈するため注意を要する.双極スペクトラムの観点から,双極性障害の家族歴や抗うつ薬による躁転などbipolarityについても確認することが望ましい.双極性障害の薬物治療としては,エピソードにかかわらず気分安定薬が第一選択であり,有効性や副作用(躁転や急速交代化)の面から,抗うつ薬の使用には慎重さが求められる.

1 0 0 0 OA 妊娠早期の劇症分娩型A群レンサ球菌感染症の1救命例

- 著者

- 佐藤 美香子 五十嶺 伸二 境田 康二 金沢 剛 水嶋 知也 後藤 眞里亜 花上 和生 比留間 孝弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.39-42, 2010-01-01 (Released:2010-07-30)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

劇症分娩型A群レンサ球菌感染症は,経過が特に急激であり,母子ともに不幸な転帰をたどることが多い。妊娠早期における本症の1救命例を経験したので報告する。患者は34歳女性。嘔気,下腹部痛を主訴に他院より紹介となった。来院後,排尿時に妊娠15週前後の胎児を娩出した。直ちに子宮内容除去術を施行したが,術後数時間で敗血症性ショック,多臓器不全となり集中治療を開始した。膣培養よりA群レンサ球菌が検出され,劇症分娩型A群レンサ球菌感染症と診断し,アンピシリン,クリンダマイシンの投与を開始した。第38病日には合併症なく退院となった。本症の報告例はほとんどが妊娠後期であり,救命例は少ない。今回救命できた要因としては,妊娠週数が早く,結果的に感染巣の除去となる子宮内容除去が迅速に施行されたことと,早期から集中治療が行われたことが考えられる。産科領域における敗血症では,経過が急激である本症も考慮する必要がある。

1 0 0 0 IR 数学の方法と哲学の方法--『メノン』の問題

- 著者

- 田島 孝

- 出版者

- 東京都立大学哲学会

- 雑誌

- 哲学誌 (ISSN:02895056)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.1-22, 2005

1 0 0 0 IR プラトンの『メノン』 : 現実と哲学

- 著者

- 木立 雅憲

- 出版者

- 弘前大学哲学会

- 雑誌

- 哲学会誌 (ISSN:02870886)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.24-29, 1974-07-01