1 0 0 0 IR 日本近世の音楽教育思想の基盤 : 音楽教育思想定着のプロセスについて

- 著者

- 井上 正

- 出版者

- 帝京大学教育学部

- 雑誌

- 帝京大学教育学部紀要 = Journal of the Faculty of Education, Teikyo University (ISSN:21874891)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.49-56, 2015-03

- 著者

- 田中 章博

- 出版者

- 國學院大學

- 雑誌

- 國學院雜誌 = The Journal of Kokugakuin University (ISSN:02882051)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.7, pp.1-16, 2016-07

1 0 0 0 IR 八世紀における境界認識 : 大和国を中心に

- 著者

- 久葉 智代 Tomoyo KUBA くば ともよ

- 出版者

- 総合研究大学院大学文化科学研究科 / 葉山町(神奈川県)

- 雑誌

- 総研大文化科学研究 = Sokendai review of cultural and social studies (ISSN:1883096X)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.1-15, 2020-03

本論文では、八世紀における大和国周辺のどのような場所が境界とされていたのか、そしてその境界がどのように認識されていたのかを、自然と人工の両面から検討する。主に以下の二点に着目する。一つ目は、自然地形と交通路との関係である。『日本書紀』の改新詔にみられる畿内堺のように、古代における境界は山や川を一つの区切りとしている。その境界とは、現代のように明確な線を引いたものではなく、ある地点から見た各方角の一地点を代表させたものである。大和国に目を向けてみると、『万葉集』では、北・南・西の各方角において、奈良山・真土山・生駒山・龍田山というそれぞれの山が境界として認識されている。これは、いずれも平城京からの交通路上に位置する山である。東の境界のみはほとんど現れないが、平城京から東へ向かうには、直接東方の山を越えるのではなく、一旦南下する必要があり、交通路を基にした境界認識を持っていた当時の人々にとっては、東へ向かうという体感が乏しかったことがその一因であると考える。二つ目は、祭祀と境界との関係である。境界で行われる祭祀として、「手向け」がある。交通路の主要な地点(主に坂や峠)において安全を祈る行為であるが、前述した大和国周辺の山が手向けを行う場となっていることが『万葉集』からわかる。 また、都城や畿内の境界において行われる疫神祭祀について、「疫神が交通路を通じて入ってくる」という指摘は従来からなされている。加えて、『日本書紀』の記事の中で、大和国の周辺で祭祀を行ったとされる場が、交通路上で境界とされる山々と一致している。祭祀における境界も、交通路が基になっていることがわかる。ある地点を境界として認識するということは、単なる景物に境界性を与えるのではなく、自らが交通路を利用して移動する際の状況を投影したものであった。この時代の境界とは、現代のように俯瞰で正確な地形を捉え、明確な線を引くものではなく、曖昧な幅を持ったものであったといえる。そのような境界に囲まれた空間の把握についても、明確な領域の意識があったのではなく、自身の経験と認知によるものであったと推測される。This paper discusses the boundaries in Yamato from both artificial and natural perspectives. The following two points are discussed.First, the relationship between the natural terrain and traffic routes is discussed. In ancient Japan, mountains and rivers were considered to be boundaries, as in the case of the boundaries of Kinai referred to in Kaishin no mikotonori in Nihon-shoki. The boundaries, however, were not clearly indicated lines, but served as landmarks representing directions. In the case of Yamato, Mt. Nara, Mt. Matsuchi, Mt. Ikoma and Mt. Tatsuta were considered to be boundaries in the north, south and west respectively. All these mountains are located on the traffic route from Heijo-kyo. The boundary on the east side of Yamato is not clear because people had to go south before heading east. It might have been difficult for people performed boundary recognition based on the traffic route to have a sense of going east.Second, the relationship with rituals held at the boundary is discussed. One such ritual is Tamuke, a prayer safe travel at the major points on the road, for example, in the mountains. According to Man'yoshu, the mountains around Yamato are mentioned above were places for rituals.It has been pointed out that the rituals were conducted on the boundaries of the capital and Kinai, because Ekijin (gods that bring illness) were considered to enter through the traffic route. Furthermore, the places where the rituals were thought to have been conducted correspond to the mountains that were regarded as boundaries. It is obvious that boundaries used for rituals were the basis for the traffic routes.When a specific point was recognized as a boundary, it did not mean that the boundary was simply a natural feature, but provided certain situations when people travel on the traffic route. The boundaries in those times were of ambiguous width, unlike today's clear lines. It is assumed that the recognition of space was based on people's experience and perception.

1 0 0 0 OA オーストリア・ユーゲントシュティールの幾何学様式に関する考察

- 著者

- 角山 朋子

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第57回研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.F06, 2010 (Released:2010-06-15)

芸術家と職人の団体「ウィーン工房」(1903-1932)の幾何学的デザインは、オーストリア・ユーゲントシュティールの典型様式である。本研究は、20世紀初頭オーストリアの近代デザインの特徴の解明を目的に、ウィーン工房製品様式とデザイナーの造形思想、および世紀転換期ウィーンの文化動向との関連性を明らかにする。ウィーン工房の母胎は、新たな時代様式の確立と「総合芸術」の実現を目指したウィーン分離派であった。ウィーン工房の単純な家具や金属細工は、イギリスを中心とする工芸改革運動の理想と一致する。しかし装飾は皆無ではなく、そこには歴史主義を批判し機能を暗示するものとして装飾を節制した、当時のウィーンの新たな造形観念が現れている。また、簡素なデザインには、1900年前後のウィーンで郷土的表現として流行したビーダーマイヤー様式との類似性が認められる。

1 0 0 0 OA 海洋深層水が含むミネラルとその利用の現状

- 著者

- 高橋 正征

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.195-200, 2005 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

Deep ocean water (DOW), existing below ca 200m from the surface in the ocean, has been characterized with cleanliness and containing a number of minerals, which can be used for various purposes. One of the most significant effects of minerals in seawater is acceleration and completeness of fermentation processes for foods, alcohol and many others. Tastes of foods and drinks can also be improved by adding seawater and/or its salts. A stimulation of the growth of human skin cells and formation of cornified envelope during skin cell maturation opened DOW applications into skin care and subsidiary uses for medical skin treatments. Seawater is also applied for soil improvement by adding minerals and for improving tastes of vegetables, crop and fruits by spraying onto leaves. Although many of these effects can be made by surface seawater, DOW has a great advantage for foods, drinks and skin cares because these require high cleanliness.

1 0 0 0 OA 世紀転換期の〈植物表現〉 ―ユーゲントシュティールからモダンデザインへ

- 著者

- 池田 祐子

- 出版者

- 明治学院大学言語文化研究所

- 雑誌

- 言語文化 (ISSN:02881195)

- 巻号頁・発行日

- no.30, pp.145-160, 2013-03-30

1 0 0 0 IR 1870-80年代のイタリア実証主義とその周辺のスピノザ

- 著者

- 近藤 和敬

- 出版者

- 鹿児島大学

- 雑誌

- 鹿児島大学法文学部紀要人文学科論集 = Cultural science reports of Kagoshima University (ISSN:03886905)

- 巻号頁・発行日

- no.86, pp.49-56, 2019-03-13

1 0 0 0 OA バイオ嗅覚センサを搭載した犬型ロボットによる匂い・ガス源の探索

- 著者

- 田中 真夕美

- 出版者

- 日本ピューリタニズム学会

- 雑誌

- ピューリタニズム研究

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.36-45, 2009

From the end of the 19^<th>-century to the dawn of the 20^<th>, the New York Leisure Class socialized in order to make their wealth conspicuous. First, I will discuss the influence of Puritanism in creating the society of the New York Leisure Class with respect to their God-given vocation, their wealth, their consumption and their leisure practices. Second, I will study how Old New Yorkers transformed the areas in which they socialized. At first, it was within the private sphere, such as their own mansions, but it then moved to the public sphere, such as in gigantic hotels and newly introduced restaurants, as the newly Riches began to rise in society.

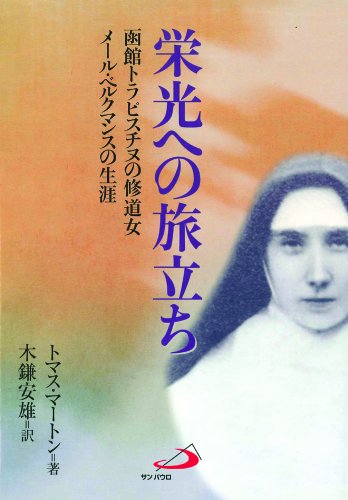

1 0 0 0 OA 天使園の花 : 童貞ベルクマンス小伝

1 0 0 0 OA カルシウムの役割とその吸収 — 新しい展開

- 著者

- 原 博

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.412-419, 2008-06-01 (Released:2011-04-11)

- 参考文献数

- 70

- 被引用文献数

- 1 1

カルシウムは,有機物を構成する C,H,O,N についで体内に多く含まれる元素であり,体を支える骨の主要成分である.カルシウムの摂取量が,身長の重要な決定因子ともいわれる.『日本人の食事摂取基準—2005年版』では,推定平均必要量は示されていないが,成人の目標量として男女とも600~650 mg/日が策定されている.カルシウムの主な供給源は乳製品や小魚,大豆などであるが,現在の食事ではこれらは減少傾向にある.厚生労働省の平成15年国民健康・栄養調査によると,カルシウム平均摂取量は先の目標量に対して,20~29歳が最も低く,男性73%,女性74%であり,かなり低い摂取レベルにあるといえる.将来,骨粗鬆症など骨疾病の大幅な増加が危惧される.筆書らは,主にカルシウムの腸管吸収の研究を行なっているが,本稿ではまず,その背景ともなる,カルシウムの体内での役割や恒常性維持機構を,新しい話題を含めて解説した後,カルシウムの腸管吸収機構やそれを促進する作用を有する食品成分に関する研究を紹介する.

- 著者

- 大谷 尚

- 出版者

- 日本感性工学会

- 雑誌

- 感性工学 : 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18828930)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.3, pp.155-160, 2011-06-10

1 0 0 0 OA 『調剤指針』のテキストマイニングから明らかになった調剤の概念の変遷

- 著者

- 井上 直子 安田 和誠 森 勇人 秋元 勇人 大原 厚祐 根岸 彰生 冲田 光良 大島 新司 沼尻 幸彦 大嶋 繁 從二 和彦 小林 大介

- 出版者

- 日本社会薬学会

- 雑誌

- 社会薬学 (ISSN:09110585)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.81-90, 2018-12-10 (Released:2019-01-19)

- 参考文献数

- 11

Drug dispensing is a statutory and designated duty of a pharmacist. We aimed to examine the changes in the nature of drug dispensing using a text mining method. Our corpus consisted of text documents from “Chozai Shishin”, the most standard manual for dispensing drugs in Japan, Editions 1 to 13 (Japan Pharmaceutical Association), and we used the KH Coder software for text mining. We constructed networks showing the association between frequent word co-occurrence and edition number, and co-occurrence relations for frequent words in each edition. We found that “patient” superseded “dispensing” as a frequent term over time. “Dispensing” was another frequent term with a highly centralized node in each edition. Accordingly, we targeted the term “dispensing” for network analysis to depict its co-occurrence relations. We found that the range of related words for “dispensing” broadened from “preparation” and “compounding” to include “patient adherence instructions”, “assessment”, “medical treatment”, and “information provision”. Accordingly, we concluded that the content of “dispensing”, which is a pharmacist’s duty, has expanded from the duties of “dispensing drugs” to include “responding to patients” within the definition of “dispensing”, and we were able to present this finding as objective data by using the mechanical method known as text mining.

1 0 0 0 奥羽両管領と関東両執事 : 初期鎌倉府と奥州

- 著者

- 小国 浩寿

- 出版者

- 中央大学

- 雑誌

- 中央史学 (ISSN:03889440)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.1-19, 2000-03

1 0 0 0 OA 天竜川水系中田切川におけるイワナの増殖に対する養殖稚魚の放流効果

- 著者

- 中村 智幸

- 出版者

- Japanese Society for Aquaculture Science

- 雑誌

- 水産増殖 (ISSN:03714217)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.85-87, 2018 (Released:2019-03-20)

- 参考文献数

- 21

A total of 800 hatchery-reared white-spotted charr Salvelinus leucomaenis fry (underyearlings) were stocked into a study site in the Nakatagiri River, central Japan, during autumn of every study year from 2011 to 2015 and 22 stocked charr were recaptured from 2013 to 2016. Of the recaptured charr, 20 charr (90.9%) were age 1+, 2 charr (9.1%) were age 2+, and no > age 3+ charr was recaptured. The results suggest low effectiveness of fry stocking to enhance the > age 2+ charr population.

1 0 0 0 OA 現代政治イデオロギー序説 ―現代政治をどのように理解すればよいのか―

- 著者

- 古田 雅雄

- 出版者

- 奈良産業大学法学会

- 雑誌

- 奈良法学会雑誌 = Nara Law Review

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.1-308, 2012-03-31

- 著者

- 大川 弥生

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.187-194, 2016-07-25 (Released:2016-08-18)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 魚類の病原微生物に対する自然免疫システムに関する研究

- 著者

- 引間 順一

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.3, pp.176-179, 2020-05-15 (Released:2020-05-29)

- 参考文献数

- 24