- 著者

- 遅塚 忠躬

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 社會科學研究 (ISSN:03873307)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.1-68, 1963-11-29

1 0 0 0 OA 受動体節間関節をもつムカデ型多脚歩行ロボットの接地点追従法による分散歩行制御

- 著者

- 稲垣 伸吉 丹羽 智哉 鈴木 達也

- 出版者

- The Society of Instrument and Control Engineers

- 雑誌

- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.6, pp.282-290, 2011 (Released:2011-12-19)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 4 1

This paper proposes a novel locomotion control, called Follow-the-Contact-Point (FCP) gait control, for a centipede-like multi-legged robot. The centipede-like multi-legged robot is composed by connecting segments, which have a trunk and a pair of legs, via a passive joint. This control method is motivated from behavioral knowledge of a centipede that each leg always contacts on the point which the anterior leg contacted. The FCP gait control realizes the walking behavior of centipede via decentralized event-driven control structure. In addition, merely by planning and allocating the contact point of legs of a head segment adequately, the robot can change the moving direction and also climb over an obstacle. We clarify the feasibility of the FCP gait control by showing the result of physical simulation of a 20-legged robot.

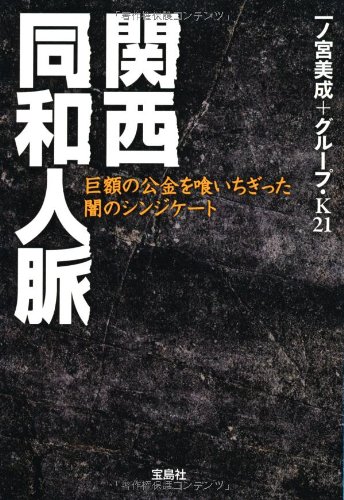

1 0 0 0 関西同和人脈 : 巨額の公金を喰いちぎった闇のシンジケート

- 著者

- 一ノ宮美成 グループ・K21著

- 出版者

- 宝島社

- 巻号頁・発行日

- 2013

1 0 0 0 有松絞りの歴史的変遷

- 著者

- 上田 香

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.213-217, 2018-03-25 (Released:2018-03-25)

1 0 0 0 OA ケミカルエピジェネティクスによる未利用生合成遺伝子の活用と多様な天然物の創出

- 著者

- 浅井 禎吾 大島 吉輝

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.112-116, 2014 (Released:2016-04-05)

- 参考文献数

- 19

天然物探索研究,いわゆる“ものとり”の醍醐味は,ヒトの想像力をはるかに超える新規な構造や薬理活性を持つ化合物を手にするところにある.しかし,今では胸躍るような新規物質との出会いはなかなか期待できず,やっとの思いで単離したものが既知化合物であったということは,天然物研究者なら誰もが経験したであろう.最近,次世代シーケンサーの登場によってゲノム科学が目覚ましく進展した.その結果,これまで多種多様な二次代謝物が見いだされた放線菌や糸状菌にあっても,そこにはいまだに多くの生合成遺伝子が利用されないまま埋もれていることが分かってきた.未利用生合成遺伝子は新規天然物の新たな鉱脈かもしれない.ここ数年,ゲノム情報に基づく手法や転写制御を利用する手法に加え,難培養微生物ゲノムを利用するメタゲノム法など,未利用生合成遺伝子を活用して新規物質を取得する新しいスタイルの天然物研究が急速に進んだ.本稿では,我々が近年力を入れている,エピジェネティック制御による未利用生合成遺伝子の活用と,そこで得られた多様な天然物を紹介したい.

1 0 0 0 OA 現実的モデルからの数学的架空性の創発について

- 著者

- 佐々木 徹郎

- 出版者

- Japan Academic Society of Mathematics Education

- 雑誌

- 数学教育学研究 : 全国数学教育学会誌 (ISSN:13412620)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.25-31, 2005 (Released:2019-01-17)

- 参考文献数

- 15

数学の架空性は,数学が発展する上で,重要な役割を担っている。そのため,子どもが数学を学習するときに,理解できなくなる難所になることが多い。数学学習の過程において,どこでどのように架空性が生まれるのかを考察した。中学校1年生が「一次方程式」を学習する中で,「架空性」の問題が生じた事例を取り上げた。「創発モデル」の理論における「意味の連鎖」を用いて,それを分析した。その結果,「記母」が「記子」に結びつく過程,つまり記号化の過程の中で,架空性が生まれることがわかった。つまり,それぞれの記号化の中では,何らかの架空性が生じているのである。したがって,学習内容が現実的か架空的かは,本質的に個々人が,そのことを認識するかどうかに依存している。つまり,相対的なものである。また,架空性そのものが,必ずしも理解困難とは限らない。記号化が理解の助けとなることと同様に,数学的理解の助けになることもある。さらに,数学の学習において必ず現実的なモデルから始める必要はない。創発モデルは,個々の単元の中だけで,構想されるべきではない。数学の長期にわたる学習を全体論的に想定すべきである。

1 0 0 0 IR 大阪市における学力テスト結果公開と人口流入 : 小・中学校における学校選択制の検討から

- 著者

- 中西 広大

- 出版者

- 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

- 雑誌

- 都市文化研究 = Studies in urban cultures (ISSN:13483293)

- 巻号頁・発行日

- no.21, pp.66-79, 2019-03

1 0 0 0 OA 運動誘発性喘息の発生機序と安全な運動の内容

- 著者

- 進藤 宗洋

- 出版者

- 一般社団法人日本小児アレルギー学会

- 雑誌

- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.5, pp.551-557, 2003-12-01 (Released:2010-08-05)

- 参考文献数

- 15

- 出版者

- 糸島市教育委員会

- 巻号頁・発行日

- 2017

1 0 0 0 平原弥生古墳 : 大日孁貴の墓

- 著者

- 原田大六著 平原弥生古墳調査報告書編集委員会編

- 出版者

- 葦書房

- 巻号頁・発行日

- 1991

- 著者

- 取調べの可視化大阪本部

- 出版者

- 大阪弁護士会

- 雑誌

- OBA MJ = 月刊大阪弁護士会

- 巻号頁・発行日

- no.157, pp.97-100, 2018-01

1 0 0 0 性犯罪被害者精神鑑定の実態 : 東京地方検察庁管内の事例調査から

- 著者

- 山本 このみ 小西 聖子

- 出版者

- 日本被害者学会

- 雑誌

- 被害者学研究 (ISSN:09189025)

- 巻号頁・発行日

- no.29, pp.20-34, 2019-03

1 0 0 0 白熱電球の技術の系統化調査

1 0 0 0 他機関から見た検察 刑務所から検察庁に勤務して

- 著者

- 池田 嵩

- 出版者

- 誌友会事務局研修編集部

- 雑誌

- 研修

- 巻号頁・発行日

- no.856, pp.31-35, 2019-10

1 0 0 0 IR 権力分立(三権分立)論をめぐる研究と問題の整理

- 著者

- 鈴木 陽子

- 出版者

- 東洋大学法学会

- 雑誌

- 東洋法学 = Toyohogaku (ISSN:05640245)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.107-119, 2014-01-15

- 著者

- 河原 和之

- 出版者

- 明治図書出版

- 雑誌

- 社会科教育 (ISSN:21884269)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.6, pp.102-105, 2019-06

- 著者

- 川邊 克朗

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 世界 (ISSN:05824532)

- 巻号頁・発行日

- no.932, pp.19-22, 2020-05